بالعودة إلى مساجلة … حلب وكسب/ سامر فرنجيّة

أثارت معركة كسب جدلاً حول موقع الأقليّات ودورها في الصراع الدائر في سورية، وهو جدل يعيد نفسه مع كل تقدّم للمعارضة في الساحل أو في مناطق ذات غالبية غير سنّية. ويتمحور الاختلاف حول طبيعة الميزان الأخلاقي الذي إمّا أن يميز بين ضحية وأخرى وفق هويتها الطائفية لينتهي ضمنياً بالتطبيع مع قتل ضحايا الأكثرية الطائفية (وهم أكثرية الضحايا)، أو يتجاهل الهوية الطائفية كلياً، ما ينذر بحساسية ضعيفة تجاه احتمال مجازر بحق الأقليّة على يد الأكثرية المظلومة.

غير أنّ تناول هذا الموضوع من باب الاستنكار والتضامن بات غير مجدٍ في ظلّ حرب أهلية وصلت إلى مستوى من الوحشية والدمار لم يكن يتخيّله أحد مع انطلاقة الثورة. ففي وضع كهذا، باتت المواقف الأخلاقية أشبه بتمارين في النرجسية لا تدّل إلاّ على انفصال الموقف عن الواقع.

بيد أنّ التناول الأخلاقوي لهذه المسألة ليس التعاطي الوحيد مع مسألة الأقليّات الذي بات باطلاً مع تطور الأوضاع في سورية. فهناك عدد من المقاربات لتلك المسألة ما زالت تتجاهل حقيقة التركيبة الطائفية للثورة السورية من خلال محاولات لتجاوز هذا الواقع. وبين تلك المقاربات، التناول السياسوي لهذه المشكلة، والقائم على محاولات لفظية وشكلية لطمأنة الأقليّات وحضّها على المشاركة في الثورة. فالمشكلة، وفق هذا التحليل، مشكلة عابرة، تمكن معالجتها عبر كلمة طيبة من هنا أو تسمية مسيحي أو علوي في منصب من هناك. ويلتقي هذا المنطق مع مقاربة أخرى، أداتية، تلخّص المسألة في تكتيك مفاده أنّ تجنّب المسّ بالأقليّات يفيد الثورة، إمّا من خلال جلب دعم خارجي وإما بإضعاف تماسك المجموعات الأهلية التي تحيط بالنظام. غير أنّ تطور الأوضاع في سورية أبطل تلك المحاولات في تجاوز الواقع عبر التذاكي عليه.

المقاربات تلك ليست معزولة في انكارها للمسألة الطائفية وصلابتها، وهي تلتقي مع عمليات تفكيك الجذور التاريخية لهذه الظاهرة، في رفضها التعاطي مع الواقع. فيمكن بسهولة العودة بالطائفية إلى جذورها العثمانية، ومن ثم إلى عملية تسييسها الكولونيالية، مروراً بتجديد تلك الهويات وتحديثها في ظل الدولة المركزية، وصولاً إلى تعنيف تلك العلاقات على وقع مجازر تمتّد من حماة إلى الزمن الحاضر. وغالباً ما يوضع هذا التاريخ المفكّك في خدمة مشاريع تجاوز هذه الظاهرة المركّبة، كأن وجود تاريخٍ دلالة على سهولة التجاوز. وتأخذ هذه الرواية بعداً «قضائياً» عندما يتمّ إرجاع التوتر الحالي للعلاقات الطائفية إلى سياسة النظام ومجازره الطائفية، معتبرة أنّ وجود متّهم ينهي المسألة بعقابه. وغالباً ما يُستنتج من تلك المحاولات ضرورة تجاوز المسألة عبر نظام جديد مدني أو علماني أو ديموقراطي. وهي حلول قائمة على تجاهل هذه المسألة التاريخية باسم تجاوزها الأخلاقي.

هذا المنطق قد يشكل الرديف اللغوي لسياسة النظام العملية الهادفة إلى انتاج خريطة جديدة للتوزع الأهلي، يدعمه بتجاهله الخوف المركّب الذي بات واقعاً، وإن كان هذا التجاهل نابعاً من مكان نبيل وحديث.

هذا لا يعني أنّ مسألة الأقليّات هامشية في ظل طغيان القتل الأعمى، أو أنها مستحيلة في وجود نظام إجرامي من جهة ومعارضة مهمّشة ومفكّكة من جهة أخرى، بل بالعكس. فلقد أصبحت تلك المسألة مركزية، تتطلب تعاطياً جدياً من القيادة السياسية والفكرية للثورة، يأخذ في الاعتبار الواقع السوري الحالي ويبدأ بالاعتراف بوجود مسألة أقليّات وتنوع طائفي، لمحاولة استنتاج ما يقتضيه اعتراف كهذا.

ومن الاستنتاجات الممكن ان تترتب على هذا الاعتراف، قبول فكرة أن سورية ما بعد الثورة لن تكون سورية ما قبل الثورة. فالمسألة الطائفية، وإن اشمأزّ منها كثيرون، باقية وستشكّل إحدى خصائص النظام الجديد، إن كان هناك نظام جديد. وقد يأخذ الانكسار الاجتماعي شكل التقسيم أو الفيديرالية أو أحد أنواع اللامركزية، غير أنّ من المستبعد ألاّ يكون هناك تعبير مؤسساتي عن الانكسار الراهن. وقد يشكّل الاعتراف بهذا الواقع من جانب المعارضة والبحث في أنواع التعاطي معه، الرد الوحيد المتاح على سياسة النظام الحالية والضمانة الوحيدة التي يمكن أن تقدّمها المعارضة إلى الأقليّات بأنّه لن تكون عودة إلى نظام للهيمنة الطائفية، أكانت علنية أم ضمنية.

ويتطلب الاعتراف بمركزية البعد الطائفي للصراع الراهن ضرورة إعادة صوغ مفردات الثورة وسيرورتها. فالتسطيح الطائفي غالباً ما يؤدي إلى شيوع لغة مزدوجة، تضيف الى كل كلمة بعداً طائفياً يُتَرْجَم في الواقع. فالإصرار على تفسير الثورة بلغة سياسية تتغاضى عن مسألة تفسيرها لدى جمهور بات يشكّك بسردية الحرية والشعب، ما قد يكون أسرع الطرق إلى إعلان بطلان الثورة وتحويلها خطاباً خشبياً فاقداً كلّ فعالية.

وهذا قد يتطلب مصالحة أكبر، ليس مع الآخر أو مع الواقع فحسب، بل كذلك مع هوية الثورة، أو ما آلت إليه، وهي أنّها ثورة الأكثرية السنّية، أو بكلام أدق: المسألة الطائفية باتت تحدياً ليس فقط في التعاطي مع الأقليّات، بل أيضاً مع الذات. هذا لا يعني بالضرورة أنّ نتيجة الثورة معروفة سلفاً وفق مفهوم نمطي للثورات، وبالتأكيد ليس دعوة إلى معاينتها وفق معايير مجرّدة أو وفق موقف مقابل، أي تجاهل المكوّن المدني فيها. لكن هذه النظرة إلى الذات تفرض إعادة صوغ سرديات الثورة، بعيداً من ثنائيات الشعب والنظام، آخذة في الاعتبار هذا الواقع. فإذا لم يعد ممكناً تجاهل مسألة الأقليات بإسم تجاوزها المدني، فإنه لم يعد ممكناً أيضاً تجاهل المكوّن الأكثري للثورة باسم هواجسنا المدنية.

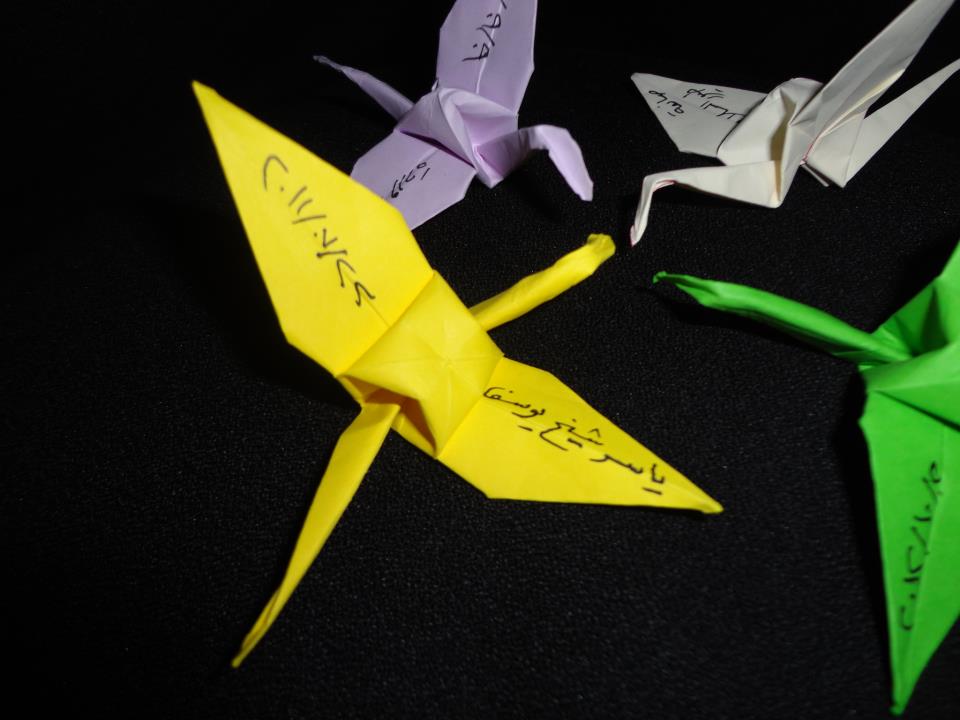

بكلام آخـــر، قد تشــكّل الثــــورة السورية إطاراً ممكناً لحل المسألة الطائفية إذا اعترفت بأنها جزء من هذه المسألة. بهذا المعنى، لا بــــد من الــوقوف مع حلـــب ومع كسب ومع كل ضحية سقطت وتسقط. هذا موقف أخلاقي لا بدّ منه. غير أنّ حلب وكسب، في السياسة، مسألتان مختلفتان، لا يمكن خلطهما باسم وحدة الموت.

الحياة