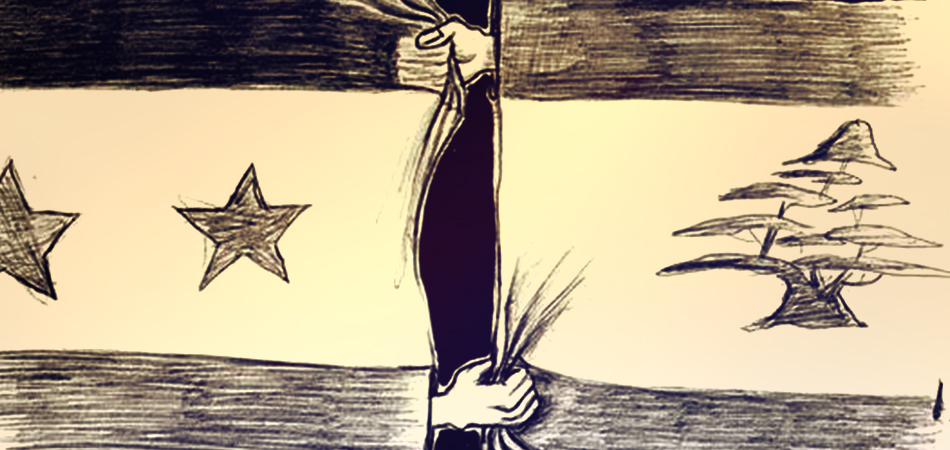

حالة الطوارئ» ليست قانوناً… إنها بنية وسياسة ونظام

بدرخان علي

لطالما شكلت إزالة قانون الطوارئ والأحكام العرفية في سورية ركناً أساسياً على رأس قائمة المطالب التي رفعتها قوى المعارضة الحزبيّة والمثقّفون ونشطاء حقوق الإنسان. فهذا القانون وصف مراراً بأنه أساس تسميم الحياة العامة، والسبب الأرأس وراء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة على مدار العقود الخمسة المتّصلة منذ 8 آذار (مارس) 1963 الذي قاده الضباط البعثيّون والناصريّون. ولقد اجتهد الحقوقيون والنشطاء السياسيون في الطعن به مراراً، كما طعن به من منظور حقوق الإنسان كونه يمنح صلاحيات كبيرة للسلطات التنفيذية ويسمح بالإفلات من المساءلة والعقاب. ومنطقيّاً فإنّ حالة الحرب التي تذرّع بها واضعو القانون منتفية كما أن لا رابط مقنعاً بين افتراض وجود حالة الحرب والحجز على حرّيّات المواطنين وحركتهم ومراسلاتهم.

فجأة بات الحديث عن ضرورة رفع «قانون الطوارئ» مسموحاً به في سورية هذه الأيام، بعدما كان في حيّز غير المسموح به على الإطلاق، وبالطبع من دون أن يجري نقاش، نراه ضرورياً، عن مبررات رفعه (إن صحّ الخبر الشائع، والشكّ ضرورة سواء وضع قانون أسوأ منه أم لا): هل لأنه بات قديماً مثلاً أم لأنه انتهاك للحرّيّات والمواطنة؟

قبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مدن سورية عدة، منذ ما يقارب خمسة أسابيع، وعندما طرح أحد أعضاء «مجلس الشعب» مقترحاً بإعادة النظر بالقانون، جوبه بالرفض القاطع. هذا ليس بالأمر المفاجئ على ما تدلّ سيرة هذا المجلس والكيفيّة التي عيّن بها. من جهة أخرى، وعندما جوبه المسؤولون السوريّون بإحراج ما (خصوصاً في وسائل إعلام غير سورية) عن مبررات الاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ وإفرازاته قيل إن هذا القانون غير معمول به أو أنه لا يطبق إلاّ في حالات ضيّقة جداً، تدليلاً على صعوبة الدفاع عن مبرّرات وجوده والعمل به.

بيدَ أنّ الحقيقة الأشدّ مرارة من استمرار حالة الطوارئ ونتائجها الـكارثـيّة على حـرّيّات الـمـواطـنيـن وحـقوق الإنسان، تتجلّى في أنّ من التبسيط إرجاع تفاصيل الحياة السياسية في البلاد إلى قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحدهما. فثمّة «قوانين» وكيفيّات أخرى تعمل في الحقل السياسيّ، مرئيّة تارة وخفيّة أخرى. ثمّة ما هو أكبر وأعمق في الواقع.

مبدئياً يمكن لأيّة دولة أن تعلن حالة طوارئ لأسباب عديدة، وهذه تكون، على الدوام، مضبوطة بشروط زمانيّة ومكانية صارمة، وبشرط ألا تأتي متعارضة مع الدستور ومع الحقوق الأساسية للمواطنين، الواردة في المدوّنة الحقوقيّة العالميّة والمحلّية. ولعلّ العامل الحاسم هنا هو في حضور القانون والهيئات القضائيّة (رغم وجود حالة طوارئ) ورسوخ البنية المؤسّساتية للدولة، وعموميّة السلطة.

نعلم أنّ الدولة الوطنية السوريّة لم يتح لها النضج في مناخات سليمة، فهي ولدت مُرهَقة بفعل تفاعلات المسألة الاجتماعيّة – الاقتصاديّة والبيئة الإقليميّة المضطربة (بما فيها نشوء إسرائيل والصراع العربيّ – الإسرائيليّ)، لكن خصوصاً من جرّاء الانقلابات العسكرية المتتالية التي منعت الاستقرار السياسيّ، إلا لبرهة محدودة جداً، وهو ما يتيح لبنى الدولة أن تتشكّل وتترسّخ. مع انقلاب 1970، «الحركة التصحيحية»، بدأت ملامح الدولة تتغير من نظام عسكريّ غير مستقرّ إلى نظام أمنيّ فرديّ يتوسلّ الحزب الواحد. وفي ظله عاشت البلاد «استقراراً» لا تخطئه العين، لكن بثمن باهظ هو شبه حرب أهلية في الثمانينات وتراجع على كافة المستويات، سيما في تحطيم كرامة المواطنين وحرّيّاتهم. ولما لم يتح لتلك البنى الدولتيّة الهشّة أن تتطوّر، عرفنا تآكل الدولة لصالح السلطة المتغوّلة التي احتكرت الحكم والسياسة والقرار الاقتصادي، وكلّ المجال العام.

نفترض أنّ سبب رسوخ نسق الحكم التسلّطي في دمشق لم يكن بفضل حالة الطوارئ وحدها، إنّما لضعف البنية المؤسّساتية للدولة السورية، كسلطة عموميّة أولاً وبسبب الصراع الضاري على السلطة بين النخب السياسيّة وفي مجابهة المجتمع وهوس الاستفراد بالحكم، حيث السلطة تدرّ الأموال وتحقّق المصالح والطموحات من غير حساب ولا محاسبة.

أيضاً في حالة طوارئ معلنة بالشروط القانونية المقبولة والمعروفة، في ظل نظام سياسيّ غير مملوك بالـكامـل لحـكّام مؤبـّديـن، ألاّ تـكـون ذات أثـر مـهـم فـي الـحـياة الـســياسـية الـعامّة، على رغـم إمـكـان خـروقات مـحـتـملة عابرة لـحـقوق الإنـسـان، قابـلة للاسـترداد والمحاسبة في النهاية.

وفي سورية (حيث المؤسسات التشريعية والسياسية كلّها تتبع السلطة المشخصنة) فلا يمكن تفسير كل ما حصل من جنايات سياسية وحقوقية كبرى بموجب حالة الطوارئ. لا يمكن مثلاً تفسير غياب الانتخابات الحرّة طيلة العقود الماضية وعلى شتى المستويات (أما بالنسبة للرئاسة فلا يوجد انتخاب أصلاً، هناك استفتاء بـ «نعم» أو «لا» فقط والنتيجة محسومة سلفاً)… ووجود ما يزيد على عشرة أجهزة أمن خارجة عن المساءلة والنقد والإشارة… وأن تكون هناك أحزاب «تحكم» سورية من دون قانون للأحزاب… والمادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن «حزب البعث قائد للدولة والمجتمع»… ووجود «مجلس شعب» كالحالي مهمته التصفيق والهتاف وحسب… وتغييب نشطاء سلمييّن لعشر سنين أو أكثر من دون محاكمة مع ممارسة صنوف التعذيب… والإصرار على «قدسيّة» الدستور الحالي إلاّ عند اللزوم، مثلما جرى تغيير مادة منه في غضون دقائق ذات يوم مشهود. والدستور نفسه حالة طارئة وقد وضع على هوى الحكّام، لكن الحقيقة الأبعد أنه حتى هذا الدستور نفسه وعلى علاّته مغيّب.

صحيح أن حالة الطوارئ أمدّت الحكم بوسيلة مهمة في سبيل البقاء والاستمرار. لكن الحالة السورية تجاوزت قانون الطوارئ بحدّ ذاته. فنحن في الواقع في حالة «لا قانون» من غير أن تكون فوضويّة بالتأكيد (حذارِ!). فهي مضبوطة بـ «قانون القوّة» الذي يعتمد على المنظومة الأمنيّة الرّهيبة التي تتحكّم في تفاصيل حياة المواطنين العامّة والخاصّة، الخارجة عن أيّ قانون (بما فيه الطوارئ) وذات الصلاحيات اللاّمحدودة وغير الخاضعة لأي شكل من أشكال المحاسبة والرقابة، ترافقاً مع تغييب كليّ للقضاء المستقلّ في ما يخص القضايا السياسية، وحتى في تلك غير السياسية.

قانون الطوارئ ليس كلمة السرّ. «السرّ» هو حالة اللاّقانون، و «قانون القوّة». فتّش عن السلطة إذاً!