خريف حركات الربيع العربي لم يخنق الأمل ولا التوق إلى الكرامة والمواطنة/ إيف أوبان دي لا مِسّوزيير

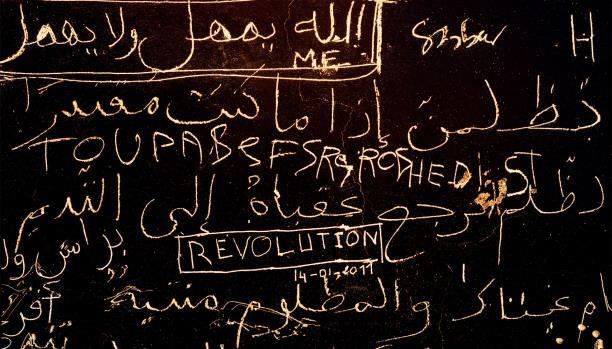

العامل الراجح في تفتح الربيع العربي ومواسمه الوطنية هو التوق إلى الحرية والرغبة فيها. ويومها، رفع المتظاهرون الذين ملأوا الطرق شعارات تعلن إرادتهم الانتقال من حال رعية إلى حال مواطنين. ولعل أكثر الكلمات شيوعاً وتواتراً في الأشهر الأولى هي كلمة «كرامة»، ولها وقع قوي في العربية. فالناس تطلعوا أولاً إلى التخلص من المهانة. وفي العام 2000، كنت سفير فرنسا في تونس، ولاحظت بأم العين إحباط الشباب، وقلقهم وضيقهم الخانقين. وشباب المدن كان تعليمهم فوق ما تصور المراقبون، وهم حصلوا خبرة وثقافة من طريق الشبكات الاجتماعية، وشككوا في سلطة الآباء، واشتكوا من البطالة شكوى مريرة. ولم يبق الريف بمنأى من حركة التمرد. ولا ننسَ أن محمد البوعزيزي البائع المتجول الذي أحرق نفسه فكان شرارة الحركة، كان ابن بلدة زراعية صغيرة.

وعلى الصعيد السياسي، كانت الأنظمة السياسية تترنح وعلى وشك التداعي. وهي تهاوت سريعاً، وكأن أصحابها فقدوا الثقة في سلطتهم. والمتظاهرون أرادوا الخلاص من نظام تسلط وعدوان وتبديد. فالأنظمة هذه لم تقتصر على الرؤساء، بل تعدت هؤلاء إلى عائلاتهم التي وضعت اليد على توزيع الريوع – في شبكات الهاتف وقطاع السيارات والسياحة، الخ-. على ما كان الأمر عليه في تونس ومصر وسورية وغيرها. فالزوجات والأبناء وأولاد العم والأصهرة ألقوا بشباكهم على الاقتصاد بينما كانت الضواحي والأرياف يزداد فقرها وسبقت الحركات الربيعية في تونس ومصر انتفاضات عمالية شعارها «كفاية».

ومن يتصفح اليوم صور التظاهرات الأولى لا بد أن يلاحظ غياب «أصحاب اللحى»! فالإسلام، معتدلاً أو أصولياً، لم يكن ظاهراً أو بارزاً. وغابت الشعارات التي تنادي بالأمة العربية أو بـ «الأمة» عموماً ومن غير تخصيص. والأعلام التي رفعت كانت كلها أعلاماً وطنية، تونسية في تونس وليبية ومصرية وسورية في بلادها. فالحركات الوطنية، هي في المرتبة الأولى، حركات مواطنين في إطار وطني.

ويدعو هذا المراقبَ إلى الإقرار بأن هذه الثورات إيذان صريح بانهيار ما بقي من «القومية العربية». وحاول القذافي إحياء البقية الباقية منها، في صيغتها الناصرية بعد موت عبدالناصر. وقد يتذكر المرء محاولات الوحدة المفتعلة بين مصر وسورية، أو بين مصر وليبيا والسودان… بل إن الوعي الإقليمي المغاربي تبدد. ومن يقيم اليوم وزناً للجامعة العربية؟ وفي أوائل الانتفاضة السورية، أجمعت دولها على إدانة بشار الأسد، ثم رجعت عن إجماعها. والإجماع العربي بات متعذراً بل مستحيلاً. فالعالم العربي كثير، و«العرب» هم مغربيون ومصريون وسوريون أولاً.

ويخطئ من يظن أن الإسلام المتشدد والمحافظ خرج منتصراً من هذه المرحلة. فلا شك في أن الحركات المحافظة وضعت اليد على الانتفاضات، وحصل الأمر ديموقراطياً، على ما ينبغي التنويه، ومن طريق الانتخابات. فالحركات الإسلامية السياسية والمحافظة قديمة العهد بالتنظيم. ويعود إنشاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر إلى 1928. ونشطت «النهضة» التونسية في عهد زين العابدين بن علي، وأسبغ عليها اضطهادها تألق الشهادة. ومرجع هذه الحركات المعلن هو حزب «العدالة والتنمية» التركي، ورجب طيب أردوغان، زعيمه. واستلم الحزب التركي السلطة بواسطة الانتخابات. وعلى رغم هذه المرجعية، فشل إخوان مصر في حكمها. فهم كشفوا سريعاً عن تسلطهم، وسعوا في احتكار المناصب كلها، وأرادوا تهميش الجيش، ورموا بلدهم في لجة كارثة اقتصادية مدمرة. فقام المصريون عليهم، وتدخل الجيش من بعد، وصادر الحركة الشعبية. وتعقلت «النهضة» بتونس، وامتنعت من التسلط على الدولة على رغم قوتها. وفي المغرب، يعمد حزب «العدالة والتنمية» إلى تقييد نفسه للحؤول دون الصدام مع الملك. ودور «الإخوان» في الحرب السورية ضئيل، ولا دور لهم في ليبيا تقريباً. ويقود هذا إلى الإقرار بفشل الإسلام السياسي وإخفاقه.

وأنا لا أظن أن حركات الربيع العربي أفضت إلى رسم الحدود بين الدول العربية رسماً جديداً أو مختلفاً. فالقوى الإقليمية، مثل تركيا وإيران، تميل إلى الإبقاء على الحدود وعلى رسمها السابق والمستقر. ولا أرى القوى الدولية تميل إلى خلاف هذه الوجهة. فالحدود الموروثة من التقسيم الاستعماري لن تتغير، ما عدا ربما الحدود الداخلية واحتساب بعض الاستقلال الذاتي المحلي، على شاكلة إقليم كردستان في العراق. ولكن تركيا وإيران تقاومان بشراسة إنشاء دولة كردية كبيرة وواحدة. والدولة العلوية تهويم خالص. ولا شك في أن إلغاء داعش الحدود بين سورية والعراق جزئياً عاد على التنظيم ببعض الترحيب والتصفيق، إلا أنه إجراء عابر. فحركات الربيع العربي لم تزعزع الحدود الوطنية.

ويؤرخ الربيع وحركاته لظهور أمل كبير خرج من أعماق المجتمعات العربية. ويبدو اليوم، إذا استثنيت تونس، في محنة قاسية. فعلى مدى قصير، كان توقع انهيار النظام السوري سريعاً، وعلى شاكلة النظام التونسي أو النظام المصري، خطأ. ومصدر الخطأ جهل بالمجتمع السوري، وضعف تقدير للدور الإيراني، الاقتصادي والديبلوماسي، في دمشق. فالسند العسكري الإيراني لنظام بشار الأسد، والحؤول دون انهياره، هائل ميدانياً. أما على المدى الطويل، فالأمل الذي ولد مع الربيع العربي لم ينطفئ ولم يمت، ولا أشك في تجدده.

وأرى أن قول هنري كيسينجير: «حين لا نعلم إلى أين نتجه، كل الطرق تؤدي إلى لا مكان»، سديد. ومحور سياسة باراك أوباما معروف هو استبعاد العودة الأميركية البرية إلى الشرق الأوسط. ويلاحظ التردد والإحجام على بعض خطوات هذه السياسة، وأبرز مظاهرهما التخلي عن توجيه ضربات جوية إلى نظام بشار الأسد غداة قصفه المدنيين بالغازات الكيماوية. ولكن الأميركيين يقصفون اليوم أضعاف القصف الروسي الذي يقتصر على الشريط الساحلي وحلب. وتضطلع الضربات الأميركية في الهجوم على الموصل بدور حاسم.

وإنجاز أوباما الكبير في المنطقة هو، من غير شك، الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست مع إيران. ولكن حمل توقيع الاتفاق على تغيير عميق في السياسة الأميركية الإقليمية، خطأ. فالأسطول الخامس يزداد قوة. والولايات المتحدة لم تنسحب من الشرق الأوسط، وهي لا تعدو توزيع قوتها على نحو أكثر توازناً. والتساؤل الكبير يتناول، غداة فوز دونالد ترامب على الأخص، علاقة الولايات المتحدة بالدائرة الخليجية.

وتعاني السياسة الفرنسية في المنطقة قصوراً لا شك فيه. فالسلطات الفرنسية كانت تعلم أن المجتمعات العربية تشكو أزمة عميقة. وساد في ولايتي ساركوزي وشيراك، تقدير زعم أن بن علي سد في وجه الإسلام السياسي، شأن حسني مبارك في مصر. وقنعت السياسات الرسمية بهذا التقدير، ولم تتجاوزه إلى المدى الأبعد، على خلاف آراء عدد من الخبراء. وكان سائق السياسة الفرنسية الحفاظ على الوضع القائم في بلدان المغرب، بناءً على ضعف نضوج السكان الديموقراطي. وعلى المستوى الدولي، عقدت في فيينا مفاوضات تناولت الأوضاع السورية ولم تدع فرنسا إليها على رغم انخراطها العسكري في سورية. فما الفائدة المرجوة من الانخراط العسكري إذا لم ندعَ إلى مفاوضات موضوعها مستقبل البلد؟ ولا يغيب عن ذهن أحد أن اتفاقاً على إنهاء الحرب السورية، حين يعقد، لن يكون إلا ثمرة رعاية أميركية وروسية، ومشاركة قوى أقليمية.

وترجّح كفة التفاؤل على المدى الطويل. وسبب التفاؤل بمستقبل المجتمعات العربية هو تغيرها وتطورها، على رغم مراكمتها التأخر في ميادين مثل التربية وأحوال النساء. وهي لا تنفك تتعولم. ولا يبدو أن في مقدور العامل الديني عرقلة هذه المسيرة زمناً طويلاً. وليس ثمة ما يحول دون مضي هذه المجتمعات على المطالبة بالديموقراطية. والذين يقترعون للأحزاب الإسلامية السياسية والمحافظة لا يماشون دعوة «داعش» الفقهية والحرفية. وحين أراد بعض الإسلاميين في تونس تضمين الدستور الجديد نصاً على أن المرأة «تكملة الرجل» قام شطر كبير من النساء الإسلاميات ليطالب بـ «المساواة» بين الاثنين. ويرفض هذا الشطر العودة عن القانون الذي يبيح لهنّ الرأي الأخير في مسائل الحمل والجنين والولادة. وفي غزة، تتقدم نساء «حماس» صفوف من يطالبون بالتعليم. ولا ريب في غلبة هذه الحركات التي تعتمل في أعماق المجتمعات العربية. وفي حلب، لم ينقطع تظاهر جماعات قليلة تلوّح بالأعلام السورية وتستعيد شعارات بدايات الثورة، وتهتف ضد النظام وداعش معاً.

* مدير دائرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، سفير فرنسا في العراق وتونس، سابقاً، عن «لو آن» الفرنسية، خريف 2016، إعداد منال نحاس

الحياة