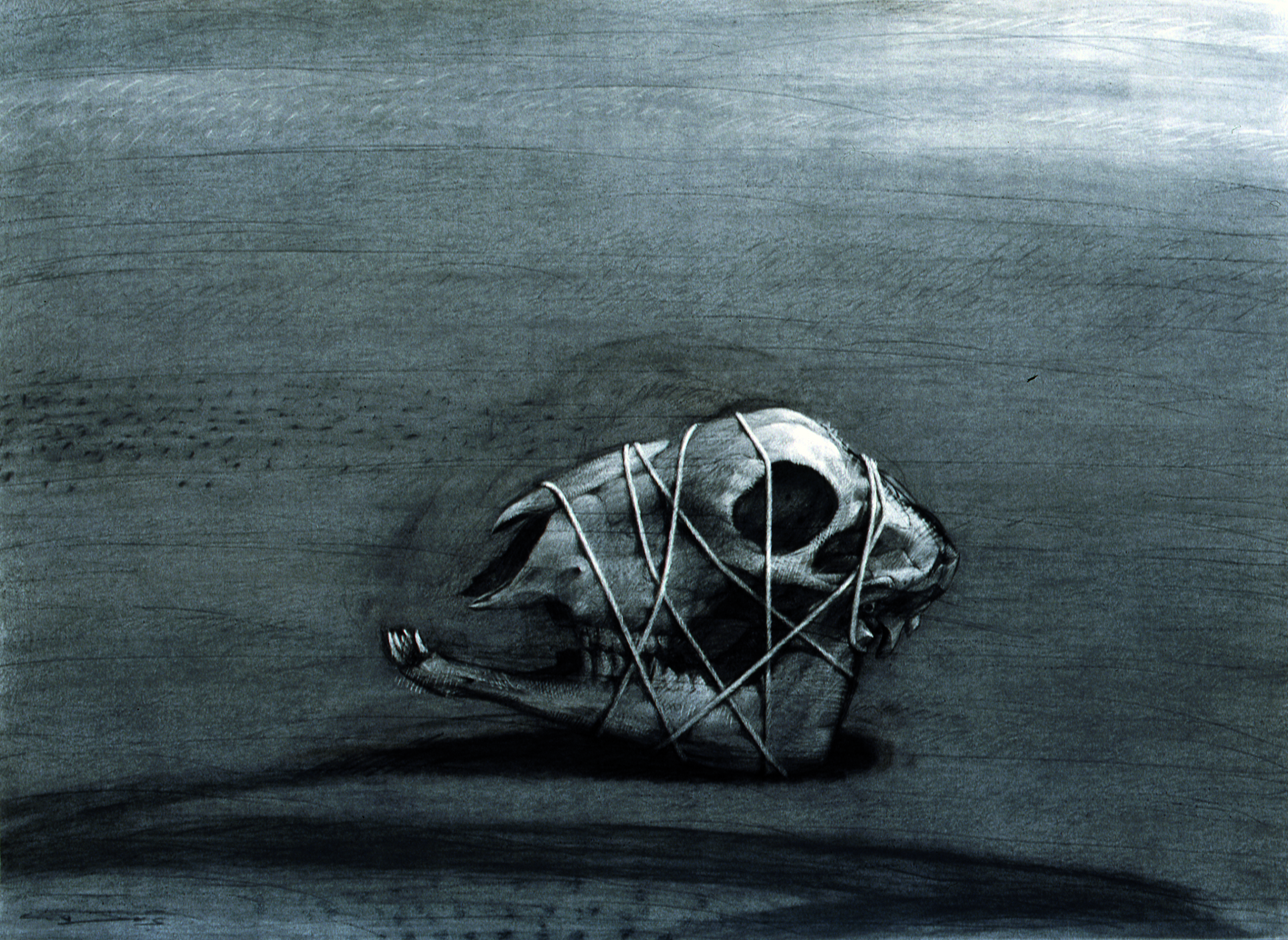

دمار مستتر وأمل مشروط: طلال الميهني

طلال الميهني

أطلق «المركز السوري لبحوث السياسات» مطلع هذا العام، تقريره الأول بعنوان «الأزمة السورية: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية». ويخبرنا التقرير، الذي أعدّه باحثون سوريون بمستوى مشهود من الاحترافية، أن سورية انتكست تنموياً عشرين سنة إلى وراء، حيث تراجعت مؤشّراتها إلى حدود عام 1993. تعطينا هذه الأرقام صورة مؤلمة عن المشهد السوري، بخاصة عمّا تمكن تسميته «الدمار المستتر»؛ ذاك الدمار الذي يعكس مرارة الواقع في تناقض صارخ مع رومانسية الإنكار، وسرديّة المستقبل المشرق.

فقد شهدت سورية، خلال سنتين، حراكاً شعبياً جوبه بقمع دموي، ليتلوه صراع مسلّح، ما لبث أن ترافق مع حرب بالوكالة.

فقد تحوّلت البلاد إلى ساحة خلفية، لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، تسود فيها لغة السلاح في سياق عملية تبرير لا تنتهي. إذ ينضوي الآلاف، من المحسوبين على النظام والمعارضة المسلحة، في ميليشيات منفلتة بتوجهات إسلاموفوبية دموية صريحة ومتنامية، يعاكسها سلاح مشتت، وتطرف إسلامويّ عدميّ صريح ومتنام. دوامة عنف لا تجيد سوى الاستئصال والضرب «بيد من حديد»، وتخلق أزمةً ثقافيةً اجتماعيةً اقتصاديةً عميقةً ومركّبة، وتؤسّس لحاضن اجتماعي يرعى تطرفاً يستبيح الإنسان، ويغتال الحياة، ويدشّن صناعة الموت، ويجعل منه وسيلةً وغاية.

وفي ظلّ هذا الصراع المسلّح يوضع ملايين من السوريين على الهامش محاصرين، في ظلّ نقص حاد في الخدمات الأساسيّة، ومستلزمات الحد الأدنى للعيش الآدمي في القرن الحادي والعشرين (كهرباء، ماء، وقود، إلخ). لقد قيّد الزمن عند هذه الملايين في حدود اللحظة المعاشة، وحوّلت أحلامهم إلى أمل بالنجاة من الرصاص والقذائف، أو مساومة على رغيف الخبز. هذا الرضوخ الإجباريّ لإلحاح غريزة البقاء، والتجميد السكوني في حدود المكان والزمن الحاضر، هو استباحة تشلّ القدرة على التفكير، وتجعل المستقبل فكرة عبثيّة، وتجذّر المعاناة، وتفتح المجال واسعاً لردود الأفعال. فمن عنف مضاد، وخطاب ندبيّ، إلى أعمال الإغاثة التي حوّلها بعض القائمين عليها تجارة رائجة تشكّل، مع تجارة السلاح، أساس «اقتصاد الحرب» الذي ينتفع من ورائه تجار وأمراء الحروب. ويوفّر ما سبق، وفي شكل غير مباشر، ملاءة رقيقة تستر الاقتصاد السوري المتهالك والمحتاج إلى بلايين الدولارات كي ينهض من جديد، السياحة منعدمة، والإنتاج الزراعي معتمد على سلامة المحاصيل من نيران الاشتباكات وتوفر طرق المواصلات. أضحت البطالة هي القاعدة، فالأعمال والصناعات مندثرة في المناطق الساخنة، وشبه متوقفة في الآمنة (والأمان هنا قضية نسبية بكل معنى الكلمة). وكان من الطبيعي أن تشهد سورية هجرة واسعة لرؤوس الأموال والتكنوقراط، مع رحيل كثير من الكفاءات السورية، وانكفاء الطبقة الوسطى.

يضاف إلى هذا التدهور الاقتصادي تراجع مزر على المستوى التعليمي في قطاعات التعليم الأساسي والعالي، ما ينذر بفجوة على مستوى الجيل الصاعد، ويعمّق الفوارق الثقافية والاقتصادية. ولم يكن القطاع الصحي في منأى من التدهور. فكثير من المراكز الصحية خارج الخدمة، فيما يعمل بعضها في ظروف بدائية مع نقص في الأدوية، وعدم القدرة على صيانة التجهيزات الطبية. ومع شبه انعدام الخدمات العامة (تصريف القمامة، وتوفر مياه الشرب النظيفة مثلاً)، وتراجع الإجراءات الوقائية (لقاحات الأطفال، وصحة الحوامل مثلاً)، تتوارد أنباء عن أمراض توشك على التفشّي وبائياً لتسهم، مع آلة القتل، في حصد أرواح مزيد من السوريين.

مجتمعيّاً ظهرت آفات مزمنة كانت ترسّخت بفعل الاستبداد والركود المستنقعي في الأفكار. فالاستقطاب يمزّق «المجتمع السوري» الهش أصلاً، ويزيد احتقان مكونات سكانية كانت تعيش، في ظل «البعث الإيديولوجي»، في توازن حذر ومكبوت، ناهيكم عن ضياع على مستوى الهوية والانتماء، وتفسّخ مؤلم في مفهوم السيادة، وتدمير ممنهج للدولة، وتخريب للنسيج التاريخي والآثاري والثقافي. وفي سياق التهليل للعنف واستعراض الخراب والقتل اليومي على الشاشات، يدفع «الإنسان السوري» الضريبة الكبرى حيث يتم تقزيمه في رقم على نشرات الأخبار، أو كحامل للسلاح، أو باحث عن لقمة خبز. ولعله ليس مستغرباً أن تكون الشرائح الأكثر تأثراً وتعرضاً للاضطهاد والانتهاك والإهمال هي شرائح الفقراء، والأطفال، والنساء، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة. وينبئنا هذا الوضع المأسوي بخسائر فادحة في الرأسمال، البشري الفكري والمادي الذي يفترض أن يكون أساساً لا غنى عنه لأيّ نهوض مأمول. حقيقة مرّة ستعاني سورية من آثارها لفترة طويلة حتى لو هدأت أعمال العنف ورحل النظام.

لا يأخذ «الدمار المستتر» حظّه من الظهور الإعلامي الجاد، أو من انتباه المشتغلين في الشأن العام، على رغم أهميته الجوهرية في تحديد مآلات المستقبل السوري، وفي ترجمة الأمل المنشود إلى حقيقة. وهذا ما يجعل «الأمل مشروطاً» ومرتبطاً بتبنّي مقاربات مسؤولة ورصينة تتجاوز مجرّد الإعلان عن المواقف وحالة النكران السائدة، وتعدّ العدة والرؤى لمواجهة ما يجري (وسيجري) بعيداً من اختزال المشهد السوري في حدود اللحظة الآنية المؤلمة. سورية بحاجة إلى مبادرات شجاعة وقابلة للتطبيق، تأخذ في الاعتبار عمق الألم المدمّى، وتدرك استفحال «الدمار المستتر»، وتحقن الدم السوري المراق، وتضمن تغييراً حقيقياً عبر تفاوض يكثر الحديث عنه (قد يكون «الحلف الديموقراطي المدني» خطوة مهمة في هذا السياق). عدا ذلك فإن «الصّوملة» الآتية لن تكون سوى استهتار بالتضحيات، ولن تحمل معها سوى مزيد من التهتّك والتراجع في تناقض جذريّ مع شعارات الحرية والكرامة والازدهار.

في غضون ذلك لا يملك «الديكتاتور»، وأمثاله من دعاة العنف، القدرة والوقت للتفكير في حجم هذا «الدمار المستتر» الذي يكتسح سورية. فهؤلاء منشغلون في معركة اختزال «الإنسان السوري» في صيغة بدائية مجهولة المصير، ما يفسح المجال لصنّاع الخطاب بالاستمرار في حديثهم العبثي عن «النصر». أيّ «نصر» ذاك الذي يتربّع، عن سابق إصرار، على دمار سورية وآلام شعبها؟ هو «نصر» موهوم مكلّل بالهزيمة: تربح فيه الغرائز، ويخسر فيه الجميع.

الحياة