سوريا: المجزرة وحساسية التعاطف/ إيلي عبدو

ليست المجزرة في وعينا العربي، ثقافياً وسياسياً، وحدة قياس أخلاقية، تستوجب الإدانة البديهية، وصولاً إلى تأسيس ما يجرّم ناكريها على المستوى القانوني. بل غالباً ما تدخل في بازار السياسة وتصبح أداة لتصفية حساب، سواء باتهام منفذيها أو تبرئتهم، أي تغدو جزءاً من لعبة المصالح والصراعات، فيتم استدعاء مذبحة مقابل مذبحة، ومجرم مقابل مجرم، وندخل في دائرتي، التشكيك والتشكيك المضاد، والاتهام والنفي، إلى أن يضيع حق الضحايا وتميّع هوية القاتل.

والحال، أن لهذا، جذر اجتماعي– ثقافي، يتصل بالقيم التي تحكم منطقتنا استناداً إلى أسس ما قبل دولاتية. فالتعاطف مع الضحية عندنا ليس قطعياً، بل يستلزم شروطاً توافق عقليتنا وبنية تفكيرنا. أي قتيل خارج دائرتنا العشائرية والطائفية والعائلية أحياناً، لا يرقى ليكون ضحية، إنما، هو جزء من خارج غير معترف به، تصنيفه يأتي أقل بحكم ابتعاده من الانتماء الصافي الذي يحدد التعاطف بدرجة القرابة لا بالقيم. وإذا كان انعدام فكرة الوطن عندنا بالمعنى القانوني والحقوقي، بمعنى أن الناس ليسوا مواطنين ذوي قيمة بمعزل عن هوياتهم، يفاقم من احتقار الضحية، فإن تعويض هذا الانعدام، غنائياً وشعاراتياً، يخلق نوعاً آخر من الاحتقار. إذ إن “الشهيد”، الذي يبدو التكريم الأعلى للضحية، يقصي عن إمكان التعاطف، فمن مات، مات من أجل وطنه وهذا شرف يستوجب “الغيرة” و”الحسد” وليس التعاطف.

مجزرة دوما التي نفذها النظام السوري مستهدفاً السكان، أطفالاً ونساء، بالسلاح الكيماوي، ليست الأولى في تاريخنا العربي المعاصر، التي شهدنا في التعامل معها، إنكاراً وتشكيكاً، السياسي الذي يميع الإدانة الأخلاقية، والاجتماعي الذي ينفي مبررها، فمذبحة حلبجة التي ارتكبها نظام صدام حسين ما زالت، حتى اليوم، عرضة للنفي من قبل أنصار الديكتاتور الراحل، عبر تحميل إيران مسؤوليتها. كما أنها لم تنل التعاطف المطلوب في منطقتنا، بحكم أن الضحايا أكراد أي أنهم من خارج حلقة القومية العربية بنسختها البعثية التي تكثف في جوهرها دوائر الانتماء الأولية وتضاعف منسوب الكراهية حيال أي مختلف، ما يعني أن حنق الضحايا حصل رمزياً قبل استخدام أي مواد كيماوية ضدهم وتصفيتهم جسدياً.

وعليه، فإن، قتلى دوما، تم “تكريدهم” قبل المذبحة، ليصبح فعل التعاطف معهم عاراً وعيباً. سنيتهم أحيلت إلى تصنيفهم “إرهابيين”، باعتبارهم خارج دائرة الانتماءات التي تشمل موالي النظام وحلفاءه. وجودهم ضمن بيئة “الثورة” التي تم تنميطها انطلاقاً من تمركزها الريفي كنقيض لبيئة النظام التي شملت سكان المدن والأقليات ورجال الأعمال، زادت من خفض قيمتهم الإنسانية وصولاً إلى تبرير خطاب إبادتهم الذي ظهر جلياً على صفحات الموالين الفسبوكية. التناقضات الموجوة بحكم الطبيعة في أي مجتمع تحولت إلى آليات فصل تحيل الآخر إلى ما هو أدنى وأقل شأناً، وإن قتل بالكيماوي أو بالبراميل المتفجرة، فهذا لا يرتب أي تعاطف أو تضامن أو إدانة.

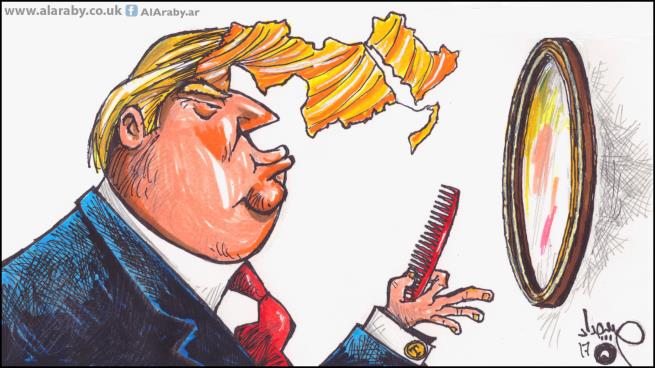

ولعل جذرية الانحياز إلى فعل القتل واحتقار الضحايا تدفع إلى الدفاع عن القاتل والمحافظة على صورته. وهنا، تعمل ماكينة إعلامية للتشكيك والإنكار وإدخال الحدث في دائرة الالتباس. فتستحضر حرب العراق وذريعتها بامتلاك صدام سلاحاً كيماوياً لتبين “هدف” المجزرة، وتعرض قناة تلفزيونية تقريراً يشير إلى أن أحد الأطفال أعطي نقوداً للظهور في مشهد ضمن “مسرحية” الكيماوي. وفنانة مصرية معروفة، زارت سوريا تضامناً مع نظامها، تصّرح بأن ما حدث عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق.

أما السؤال الأخطر الذي يستخدم في هذه الحملة الكاريكاتورية- الفاشية، ما مصلحة النظام، وهو منتصر ويتقدم عسكرياً، في استخدام الكيماوي؟ إذ إن استدعاء السياسة لتبرئة القاتل يحيلها أداة يستفيد منها الدكتاتور الذي تجرد منها أصلاً وبات يستخدم القوة العارية من دون حسابات تذكر.

درج