صدق أو لا تصدق.. إنها الثورة

عمر حرقوص

لم يصدق الشبان الجالسون في أحد مقاهي بيروت أن الرئيس التونسي سيرحل بتلك السهولة، كان الامر فاقعاً بالنسبة إلى الجميع، يحمل حقائبه ويطير من البلد بعدما احترقت صوره كما احترق البوعزيزي قبل أقل من شهر حين تعرض للإهانة من شرطيين.

في تظاهرات ذلك البلد الجميل، تحرك الناس من كل الفئات، وكان دور المرأة حاسماً في الاستمرار بالمواجهة، كما كان دور المرأة حاسماً أيضاً في رحيل زين العابدين بن علي، فزوجته وحسب ما روي لاحقاً ضغطت عليه ليهرب ويفر، كما ضغطت نسوة تونس من خلال التظاهر على النظام لاسقاطه.

القصة التونسية الجميلة التي حدثت قبل عام تكاد لا تصدق، لا يومها ولا الآن، وكذلك بعدها قصة شبان 25 يناير في مصر، فميدان التحرير الذي امتلأ بالناس، والمدن المصرية التي تخلت عن خوفها بلحظة واحدة وصارت جزءاً من رصيف أو بعضاً من خيمة تركت صدمة لدى الجميع، من المحيط إلى الخليج، الكل يشهد على ثورات جديدة تحاول التغلب على الخوف المتراكم منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، ثورة سلمية بتقنيات الشارع نفسها التي يعرفها الناس، تضاف إليها مواقع التواصل الاجتماعي عبر “الانترنت” في حال لم ينقطع الارسال فجأة.

كانت صورة القاهرة و”ميدانها” وهجوم “البلطجية” على الناس بنوقهم وجمالهم أكثر المشاهد رعباً في الثورات، مع ان الرصاص يعطي رعباً ويقتل أسرع وبدقة أكثر، ولكن الناس في ميدان التحرير حين افسحوا المجال للبلطجية ليمروا من بينهم وانقضوا عليهم من الخلف صنعوا صورة جديدة لكسر الخوف، صورة للتاريخ لن يخطئ أحد بتكرارها ضد كل الثورات، صورة القوة تلك التي لا يملكها “تويتر” أو “فايسبوك” هي من قلوب الشبان وصنعهم في لحظة واحدة كأنهم يمثلون في فيلم ناجح جداً، ولكنه حقيقي في خسارة الرفاق من ضحايا وجرحى.

المشهد المصري الذي رافقه صوت “الشعب يريد اسقاط النظام”، انتهى بمشهد السجن لقادة النظام وبعد ذلك الانتخابات الديموقراطية ونتائجها التي لم ترض الكثيرين.

بعد مصر يبدأ المشهد الليبي الأكثر دموية في شمال إفريقيا، يدخل معمر القذافي التاريخ كأسرع قائد نظام باطلاق الرصاص والقذائف على شعبه، لا ينافسه أحد. منع التظاهر يتحول إلى مجازر في طرابلس الغرب وفي بنغازي وغيرها من المدن الليبية. خطابات القذافي التراجيدية كما المسرح الاغريقي القديم تضحك العالم، وتزيد من بكاء الناس في ليبيا، فيلم طويل انتهى بـ “قائد العالم” صريعاً بيد شبان لم يصدقوا أنهم قتلوا “ديكتاتورهم”.

أما في اليمن فقد اختلفت القصة كثيراً عن غيرها من البلدان، فالناس ناموا في الشارع، وانتفضوا وحملوا لافتتاتهم، وكتبوا قصصهم وتحولوا إلى رمز للمناضلين الذين تأخر العالم عن رؤيتهم ومتابعة أخبارهم، ولكنهم صبروا كثيراً، فقد اخذ المشهد الليبي منهم الكثير بسبب دموية القتال وبسبب تحول الصراع إلى مظلة دولية وتدخل جوي من حلف “الناتو”.

نجح اليمنيون في اقتلاع علي عبد الله صالح باتفاق تحت اشراف مجلس التعاون الخليجي، وجعلوه يرحل مع انه حصل على حماية قانونية أكلت من حقوق الناس في ذلك البلد الواقف على حد الانقسام و”القاعدة” وانتفاضات “الحوثيين”.

أربعون أو خمسون عام لسوريا تحت حكم الحزب الواحد والاب الأوحد والابن القائد وصورة الابن الشهيد، لم تكن سهلة بالنسبة للشبان الذين اقتلعوا الخوف في الأيام الأولى لثورتهم، حملوا هناك ألمهم وقصص المعتقلين الذين خسروا حياتهم بين سجون تدمر وصيدنايا والمزة وفرع فلسطين وغيرها من الفروع الأمنية، صاروا يتضامنون مع ثورات اخرى فيعتقلون، ولكن اللحظة الحاسمة في تاريخ الناس كانت حين صنع أطفال مدينة درعا لعبة جديدة اسمها “الشعب يريد اسقاط النظام”، كتبوها على جدران المدرسة بطباشيرهم الملونة معتقدين أن “لعبة” تونس ومصر وغيرها ستمر عادية وتنتهي.

ولكن رعب النظام في سوريا كان أكبر من الأطفال واصغر من افكارهم البريئة، اعتقلهم وعذبهم واقتلع أظافرهم كأنهم يعيشون في فيلم رعب من الدرجة الأولى، لم يصدق النظام أن الخوف الزائد يفجر ثورة، وأن دموع الأمهات أكبر من رتب العسكر ورجال “الشبيحة”، صارت درعا الخبر المنتظر كل اسبوع، وحمل شهداؤها بسلميتهم مشعل اطلاق الانتفاضة التي اعتبرت معجزة. شهر وشهران قبل أن تتحرك المدن السورية الأخرى تضامناً مع سهل حوران وجثة الطفل حمزة الخطيب الذي تحول إلى أيقونة اشعلت باقي المدن.

تنقلت الثورة من مدينة إلى أخرى وأخذت من حمص مقراً ثابتاً مع أن العين كانت دائماً على حلب، شعار الأيام الأولى كان “الشعب يريد اسقاط المحافظ” الذي عذب أطفال درعا، وتحول مع الوقت إلى “الشعب يريد اعدام الرئيس”.

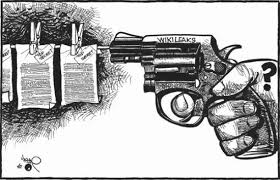

في هذا الوقت ينظر العالم إلى شاشات التلفزيون ويتابع أخبار الموت هناك، ونجاح الثورات هنالك، بينما صارت أدوات التواصل الاجتماعي “الانترنتية” صاحبة الخبر الموضوعي بغياب الاعلام المحايد. اعلام جديد خلقته الثورات العربية كما صنعت الكثير من التقنيات التي سيستغلها الكثيرون في العالم لاسقاط الديكتاتوريات.

المستقبل