قانون الأحزاب، وقطع الأرزاق

بعد أسابيع وشهور من التبشير في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن قرب وصوله، صادق مجلس الوزراء في جلسة بداية الأسبوع على مشروع قانون الأحزاب، وينضمّ إليه اليوم (الثلاثاء) قانونٌ آخر للانتخابات. تُقر هذه القوانين في حين يغلي البلد في حرارة أعمق أزمة يعيشها منذ استقلاله، ودون إمكانية فعليّة للتفكير بغير أن الاستراتيجية السلطوية تجاه هذه الأزمة تُختصر في كسب الوقت عن طريق تدوير زوايا و”تمييع” الأسئلة الجوهرية الحرجة التي يجب أن تُطرح ويُبحث لها عن إجابات ومحاولة تحويلها إلى مجرد سجال حول نصوص قانونية هنا، و”أحرف جر” في مواد دستورية هناك.

ﻻ تكاد تُلحظ فروقٌ بين مشروع قانون الأحزاب الذي أقرّته الحكومة منذ يومين وما سُرّب على أنه مقترحات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث عام 2005. ستّ سنوات مضت بقي فيها مشروع اﻻنفتاح السياسي الموعود أسير الثلاجة، وقد أخرج شكلياً الآن بتأثير ضغطٍ ما زال الخطاب السلطوي يسمّيه “مؤامرة” ويخوّن وينزع وطنية المنحازين له.

من الصعب، حتى لو تمت المحاولة بكل حسن نيّة، أن نبحث عن نقاط إيجابية وسلبية في نص القانون ومواده بمعزل عن الوضع العام الذي تعيشه سوريا منذ خمسة عقود بشكل عام، ومنذ خمسة أشهر بشكل خاص. حتّى لو كان النص القانوني هو أفضل ما يمكن الحصول عليه فإن رؤيته كبذرة منتجة ﻻ تستطيع أن تنسينا أن “التربة” التي يجب أن تُزرع فيها قاحلة. مثلما قيل سابقاً عن “الحوار” يمكن أن يُقال الآن عن “قانون الأحزاب”: أي حياة سياسية يمكن أن تنشأ في مناخ يشكّل القمع والتنكيل مشهده الرئيسي؟

ليست مسألة التعديلات أو التغييرات القانونية والدستورية هي الأساس في الأزمة السوريّة. ﻻشك أن اﻻنتقال إلى دولة المدنيّة الديمقراطية يحتاج إلى توفير غطاء دستوري وقانوني ينظّم الحياة السياسيّة ويحافظ على حسن سير المؤسسات وعلاقتها بالمواطنين، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون حكماً تالية لوضع أسس تضمن أﻻ تكون القوانين والمواد الدستوريّة مجرّد حبر على ورق. مشكلة سوريا تكمن في اختطاف للدولة ومؤسساتها لمصلحة شبكة علاقات أمنية-اقتصادية- سياسيّة، وهذه الشبكة فوق كلّ قانون ودستور، ودون تفكيكها لا معنى لتغييرات في نصوص قانونية أو دستورية لم يكن قديمها (رغم أنه مفصّل على قياس هذه الشبكة أصلاً) يُحترم، فلماذا سيُحترم الجديد؟ يُعاد هنا نفس السجال الذي دار بعد رفع حالة الطوارئ. لم ينته تسلّط الأجهزة الأمنية بل زاد، لم تُفرّغ السجون من المعتقلين بل تضاعف عددهم، وفوق كل ذلك نشهد خليطاً من العنف الحاقد والنزعة التحقيرية اللاغية لإنسانيّة الإنسان من قبل أجهزة الأمن ومن يتلطّى خلفها من “متطوّعين”، ويُمزج هذا العنف الجسدي أو الفيزيائي مع عنف لفظي في إعلامٍ امتهن هلوسةً تخوينية تحقيرية فاشيّة بكل معنى الكلمة. بالتأكيد ما زال هناك من يستغبي الخلق ويتحدّث عن رفع حالة الطوارئ، لكن الواقع يتحدّث وحده وبلغة أقوى وأكثر فصاحة.

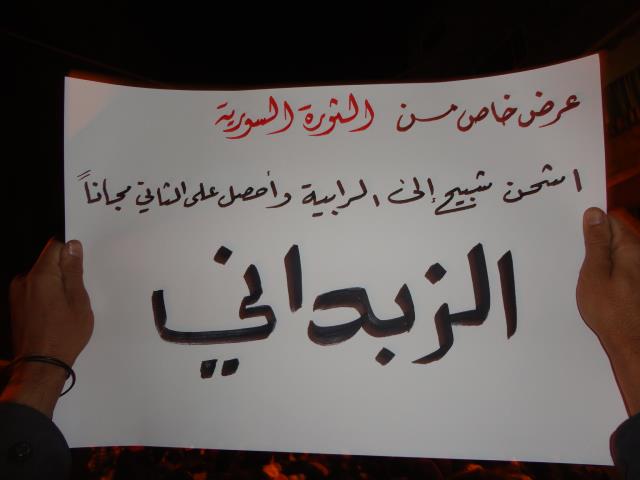

ﻻ نستطيع، حتى لو أجبرنا أنفسنا على “الإيجابيّة”، البحث عن معنى حقيقي لقانون انتخاب أو أحزاب أو صحافة في ظل مناخ القمع والتنكيل واﻻعتقال والعنف الدموي. في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون الأحزاب قررت “جهة أمنية” إيقاف ثلاثة أطباء وعدد آخر من الموظفين في مختلف المؤسسات عن العمل في مدينة الرّقة وحدها، والتهمة: التظاهر. أي أنّ عاملاً في الدولة (والتي ليست ملكاً للسلطة ومؤيديها، بل للشعب بأكمله) يوقف عن عمله ويُقطع رزقه وتوقف المصالح المتعلّقة بعمله بسبب موقف سياسي يُفترض لمؤسسات الدولة أن تكون حاضنة له ولغيره من المواقف، وإذ بها تُستخدم كسلاح بيد موقف ضد موقف. هذا عدا عن عشرات المعتقلين الجدد و عشرات أو مئات حالات التجاوز الأمني على كرامة الإنسان وحقوقه في مختلف أرجاء البلاد. المحتجون وأصحاب المواقف النقدية من فنانين وكتّاب وصحفيين يُهانون ويضربون ويشهّر بهم ويُعتدى عليهم وعلى أملاكهم (كما حدث لمشغل الفنان فارس الحلو) دون أن تحرّك أجهزة الدولة ساكناً للدفاع عن مواطنين من مسؤولياتها الأساسيّة الدفاع عنهم، فـ “بركاتها” ﻻ يُفترض بها أن تكون مقتصرة على مؤيدي سلطتها، الذين لهم مطلق الحرّية والصلاحية للتصرّف دون حسيب أو رقيب، بل بمباركة كاملة ودعم جبّار. أي حياة سياسية حرّة بالحد الأدنى يمكن أن تقوم ضمن هذه الظروف؟

يُراد من الشعب السوري الاقتناع بجدّية النيّة الاصلاحية المفترضة، أي يُراد منه أﻻ ينظر إلى ما يعيشه كلّ يوم في جميع نواحي الحياة. يراد منه أن يكون شيزوفرينياً! بعد خمسة أشهر ما زال الخطاب الرسمي وشبه الرسمي يتحدّث عن كلّ شيء كي ﻻ يتحدّث فيما يُفترض أن يبحث لو أن هناك نيّة لحل الأزمة السوريّة. ذات الأزمة التي تُختصر في “مؤامرة إعلاميّة” من تلك القناة أو ذاك المذيع.

إن مجرد كسب الوقت ريثما يؤمل أن يحرز القمع الأمني نتائجاً ضد اﻻحتجاجات الشعبية هو خيارٌ يبدو وكأن السلطة تسير فيه بثبات ودون رغبة في البحث عن غيره، ويُقلق أن هذا الخيار سيصل حتماً إلى طريق مسدود قد تُفتح عنده احتمالات لن يكون أغلبها إيجابياً لمستقبل سوريا والسوريين. إن حل الأزمة لن يصل عن طريق التغيير الشكلي كي يظل الجوهر على ما هو، وﻻ حلّ دون تفكيك حلف السياسة والمال والأمن وإيقاف تكبيله للدولة ومؤسساتها واستعلائه على القانون والدستور واستخفافه بالشعب وكينونته واعتباره مجرد تابع أصم أبكم ﻻ ينطق إﻻ بالهتّاف المؤيّد. لن يفكك هذا الحلف نفسه، بل سيقاوم حفاظاً على مصالحه حتّى لو ذهب بالبلاد إلى الجحيم. ويقبع قطاع واسع من الشعب بانتظار “خبطة على الطاولة” تعيد للدولة مكانها ومكانتها ومسؤولياتها. خبطة لم تأتِ بعد، ويصعب جداً تخيّل أنها ستأتي.

ﻻ مستقبل لسوريا دون الإنسان كقيمة، حقوقه وحرّياته وكرامته. وقيمة الإنسان ﻻ تُحترم إﻻ في دولة المؤسسات والقانون. الإنسانيّة والدولة البوليسيّة ضدّان لم ولن يلتقيا. إنهما زيتٌ وماء، لن يختلطا.. حتّى لو قررت “جهة أمنية” ذلك.