كيف تعمّر حتى الثمانية والثلاثين في سوريا؟

نائلة منصور

حين تعرفت في أزمنتي الذهبية إلى أناس غير سوريين، أناس من بلدان إشكالية عرفت نزاعات واضطرابات وقتل، كنت أتعجب كل مرة وبنفس القدر: «كيف حدث أن بقوا على قيد الحياة ؟!»، كيف يمكن لنادرة البوسنية أن تكون على قيد الحياة بعد الحرب اليوغسلافية، وكيف يمكن لنعيمة الجزائرية أن تكون قد نجت من تفجيرات جامعة الجزائر وهي التي أتمت دراستها في منتصف التسعينات في الجزائر العاصمة؟ إدراك طفلي للأشياء، يجهل القوانين الديموغرافية فيصبح من نعرفه هو البلد ويصبح شراء ذلك الشخص للخبز في الصباح نافياً قطعياً لوجود أزمة في البلد.

نسيت السؤال ونسيت النزاعات، وحين بدأت الثورة السورية تلقيت اتصالات من أصدقاء، يبدو أنهم كانوا يطرحون على أنفسهم نفس التساؤل. سُعدت أنني أمثل بلداً في عيون أحد ما فرجع لي السؤال القديم، ولكنه أيقظ معه سؤالا أكبر بكثير: كيف بقيت على قيد الحياة في سوريا حتى ربيع 2011؟ لا أعرف. وبما أن الثورة السورية حفّزت عند السوريين مواهبهم كما استبطاناتهم لذواتهم فأصبحوا كلهم كتابا أو شعراء أو محللين نفسيين أو مفكرين، أخذت أنا كذلك أفكر وأستذكر، كيف عمّرت في سوريا حتى أكاد أتمم قريباً سنواتي الثماني والثلاثين؟

ذلك المساء الخريفي من 1980، حين أتى رجال المخابرات إلى بيتنا لاعتقال أبي، تقدمت ذاكرتي. رؤيتهم يقتحمون بيتنا ورؤية الخوف المطل من عيني أمي وهي تعيد ترتيب الكتب في المكتبة كي لا تظهر عناوينها، دمغتا جهازي العصبي دمغة لم تفارقني منذ ذلك اليوم. أستعيد ذلك في كل محنة وشدة، أستعيد ذلك الارتعاش الذي يلف البطن ليصل للأطراف. في ذلك المساء بزغ في حياتي شيئان اثنان: إعاقة وسلاح. إعاقة اللاحدود وسلاح الصغر، اللاحدود للخوف، واللاحدود للاحتمالات، احتمالات ما سيتعرض له الأب بعد ذلك. هو رهاب أشبه ما يكون برهاب البحر، أو قد تكون علة بصرية نرى بسببها كل شيء هائلا، أو علة لغوية، فلا نعود نجد المسميات المطمئنة لنلصقها بالموضوعات، لا نعرف متى وأين وكيف ولماذا ستنتهي الأشياء. تتكابر في أعيننا الأشياء وتمتد إلى ما بعد الأفق فنشعر بنوع من انعدام الجاذبية، ولكي نستعيد نطاق جاذبية ما، تثبتنا على أرض ما، نتصاغر… نتصاغر إلى نطاق لا نعود نخاطر فيه بالكثير، فنُكثر الأطر محاربةً للاحدود. كان ذلك سلاحي. الحالة اليعسوبية في فيء ورقة خضراء. أن أصبح شبه لامرئية.

حين كنا نتسلق أنا وأختي مع والدتنا وجدتي سلالم قلعة دمشق لنصل إلى البرج السادس حيث ينتظرنا أبي لنزوره، كنا نبدأ بولوج ذلك الباب الصغير بعد عبورنا عدة بوابات مقنطرة بدءًا من النهر العتيق، لتداهمنا تلك الرائحة الشاسعة. قد تجدون أن صفة شاسعة لا تستخدم للروائح، ولكنها كذلك. كانت أكثر من أن نتحملها أنا وأختي في سنواتنا المبكرة تلك، حددتها في أُطري الصغيرة وأطلقت عليها رائحة الرجال، ذلك المزيج من السجائر والغسيل الوسخ والطبخ الذي حضّرته أسر المعتقلين، وأشياء أخرى خبرتها فيما بعد، وكنت محقة في أنها «رجالية». نعبر البوابة لنمر بكونت دي مونت كريستو قلعة دمشق، ذلك العجوز من الجناح الجنائي المتصدر مقدمة زنزانته العميقة بمواجهة النور، ظهره لعمق الزنزانة ولحيته الطويلة حتى الأرض، ولنصل أخيراً إلى باب البرج السادس، الجناح السياسي في القلعة، وندخل. يكون أبي متأهباً ليطلب من الحارس أن يقبّلنا، وكنت أنا أدعو لله في داخلي ألا يطلب والدي وألاّ يقبل الحارس الجلاد طلبه، وكان ذلك غالباً ما يكون فلا يقبل الحارس. لم أكن أريد، ليس فقط لتجنيب والدي مذلة الرفض لطلب بدائي كهذا، ولكن لأن ذلك الثقل العاطفي في قبلة أبي كان أكثر من أن أحتمل، بغير حدود، مرة أخرى. بعد سنوات طويلة أسرّت لي أختي أنها كانت تشاطرني نفس المشاعر مع أن عمرها حينئذ لم يكن يتجاوز الثلاث سنوات. في إحدى تلك الزيارات سمعت كلمة «فاشيست» لأول مرة، ينعت بها أبي السجّان. اعتبرتها كلمة مهمة وأعتقد أن السجان كذلك اعتبرها مهمة. مرت السنوات وتكرر تسلقنا لقلعة دمشق وطأطأة رأسنا لننحشر في سجن الشيخ حسن، أحد أسوأ سجون سوريا على كثرتها، مارين بشواهد مقبرة الباب الصغير الحزينة، في جنوب المدينة، وزحفنا إلى سجن عدرا عبر ذلك الامتداد من الغبار والبؤس لمخيم الوافدين شمال دمشق. مرت السنوات وأنا غير مبتهجة بتلك الزيارات الأسبوعية، أحاول الاستنكاف عن ذلك الواجب الأسبوعي دون جدوى. أتجنب زخم المشاعر التي تشع من وراء تلك القضبان، من أبي، ومن رجال أصغر سناً يرتبكون ويتقدون في حضورنا الأنثوي، هم الذين لم يتذوقوا الحياة ليشبعوا منها. أتجنب نزوات الحراس في تفتيشهم الأمتعة بعصبية أو تسليطهم كلابهم لتشم أمتعتنا بحثاً عن مخدرات قد تكون أُخفيت في علب الحليب المعدنية. كنت خلال تلك الزيارات في مواجهة مجردة، غير مواربة، مع جبني الذي تجذّر مقابل ذلك البطش الهائل، الكبير، اللا نهائي في عيني طفلة. كم ذهلت من أم علي، المرأة الفلسطينية العاشقة لابنها المعتقل، حين كانت تشتم الحراس دون أن يرفّ لها جفن وتقول لهم «ضبوا كلابكم يا كلاب!».

لم يكن هناك حدود للاحتمالات. الأقاصيص التي كانت تصلنا من العالم السفلي، من سجن تدمر، كانت تغني مخزوناتنا من الرعب لتكفينا عقودا وعقودا. قد يُعدم والدي في موجة الإعدامات الجنونية والاعتباطية التي تمت هناك… هل يمكن أن تطل والدتي على التلفاز الوطني كما فعلت تلك المرأة الحموية في 1982 لتقول، وهي التي فقدت زوجها للتو، «إن القيادة الحكيمة عملت عين العقل» وإن زوجها ورفاقه «مجرمون، يستحقون عقابهم»؟

كنا نسمع أحاديث غائمة يعقبها قلق أمي وبكاء جدتي عن رفاق لأبي صُفوا تحت التعذيب، أو عن إضرابٍ المساجين عن الطعام في سجن الشيخ حسن، كي يحصلوا على أكثر من سبعين سنتيمتراً للنوم. كانت مصائر مئات، بل آلاف، العائلات مثلنا تميل على ميل هوى السياسة الداخلية والخارجية، وأنا لم أفهم يوماً لماذا قد تؤثر زيارة لجنة دولية، أو بدء أو نهاية حرب الخليج الأولى أو الثانية على مصير عائلتنا الصغيرة جداً، ولكن حدسي بدأ يتدرب بطريقة غامضة على استشعار هذه الأخطار، وقد طورته مع العمر حتى أصبح من طبائعي الثابتة. إلاّ أنّ أكثر ما أثقل كاهلي طاقات أمي اللامحدودة، تلك القدرة الجبارة المخيفة على العمل المتواصل في مدرستها وفي عمل والدي وفي البيت كي نستطيع الاستمرار. كنت أتساءل دوماً متى ستموت من العمل؟ أما أختي الصغرى فكان لديها هم آخر: هل ستُعتقل والدتي ونبقى وحيدتين في مهب الريح؟

ولأمي الشابة هموم أخرى، ففوق العمل كان عليها أن تتحمل ضغطاً اجتماعياً ثقيلاً. ففي اليوم التالي لاعتقال والدي رأينا جدي، والد أمي ينتقل للعيش معنا دون مقدمات وكأنها مسلّمة ألاّ يُترك البيت دون رجل، تبعه بعد ذلك خالي العائد لتوه من باكو بعد دراسته للنفط وهو لا ناقة له ولا جمل في تلك المكرسات الشرقية. كان على أمي أن تُحسن تربية طفلتيها كي لا يقول أحد، في يوم ما: «ترباية مرة». في يوم، على باب سجن عدرا، توجهت إحدى نساء المعتقلين لتقول لوالدتي: «علمي بنتك شلون تضحك»، يمكنكم تخيل جرح أمي بعد ما تكبدته…

كبرت في ثمانينات سوريا، في فسيفساء متراصفة من لوحات قيامية : طوابير انتظار المواد الغذائية، مشانق الساحات العامة، قصص حماة وذلك الطبيب، نقيب أطباء العيون في حماة الذي سُحل في شوارع حماة، قصص الذين عُلقوا على النواعير، قصة أنور، الحموي المسيحي الذي كاد يُقتل مع جيرانه لو لم يُسأل عن هويته في اللحظات الأخيرة، نجا وابيضّ شعره في الليلة نفسها وغادر إلى دمشق من يومها. كنت أظن أنني الوحيدة في خضم كل هذا، ولكن يبدو أن الكثيرين من جيلي يحملون نفس الذاكرة. حين عرفت زوجي، وهو المولود في 1966 والذي اختبر زهرة شبابه في الثمانينات، قال لي إنه كان يفضل لو تُقتطع هذه الفترة من عمره في مقايضة ذكية بين الكيف والكم، وإنه من بين اللوحات «السعيدة» من دعة العيش التي تجذرت في ذاكرته غير طوابير المواد الغذائية، هي احتجازهم، وهم طلاب كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق، في المدرجات، قسراً كي لا يخرجوا من المؤتمر الطلابي البعثي، القسري أيضاً.

كبرت وأنا أضيّق على نفسي أكثر فأكثر، أضيّق على جسدي المتمرد كذلك. كان تمردي داخلياً، ولكن خياراتي الحياتية لم تنمّ عن شيء من الخروج عن المحتوم، المرسوم بدقة، ربما ما عدا رفضي القاطع أن أنضوي في المدرسة والجامعة تحت ألوية وشعارات ومنظمات وهتافات النظام الذي اغتال شباب والديّ. وكنت أُكثر من القراءة علّي أجد أجوبة واضحة عن لاحدود الاحتمالات، لعلاج رُهابي. لكن خياراتي في القراءة لم تنضح إلا بالمزيد من الجدية والسماجة التي لا تتقبل الخفة بأي حالٍ. بعد إتمام دراستي الجامعية، اخترت مجالاً جدياً في العلوم الإنسانية حيث الضحك قليل الاحتمال، وحيث جلد الذات متاح وبكثرة في المراوحة بين ابن جني والزمخشري مروراً بتشومسكي. حصلت على الشهادة العليا التي أفرحت أمي وجعلتها تردد الدرجة الدقيقة لتحصيلي وتهاني لجنة التحكيم. لم أقل لها، خشية أن أخيّبها، إنني كنت أفضل أن أكون راقصة أو مغنية، ولكن رهابي، تلك الدمغة العصبية، هي التي منعتني.

تابعت حياتي المسبوقة الرسم بخطوط متقطعة، كل ما كان عليّ فعله هو التوصيل دون الخروج عن الخط. تزوجت زوجي الذي لم أتزوج غيره، أتزوج الثانية هي الكلمة المهذبة، وأنجبت طفلين. وفي كل مرة أضع فيها طفلاً، كنت أستعيد تلك الارتعاشة القديمة، ارتعاشة الرعب الشديد. ودرّست، وحاولت بث روح التمرد في طلابي ، انتقاماً لنفسي. أختي، وفي تفسيراتها النفسية الكثيرة تقول إن السبب في إعاقتنا، هو أن أبي، بعد خروجه من المعتقل في 1994، بعيد محكمة أًنشئت على عجل، وحكم كان قد قضى معظمه، لم يصف لنا ما مر به، كي نستطيع وضع مسميات على عذاباتنا الطفلية. لُمناه، لكن قراءتنا لشهادات رفاقه لم تفدنا بشيء. هل يمكننا أن نطالب باختراق خصوصيته أكثر مما اختُرقت؟ صديقتي المتبنية للتفسيرات الشعبوية البسيطة تعتقد أن السبب هو أنني البكر في ذرية أهلي، ذرية صغيرة على كل حال، لأن الوقت لم يُتح لوالديّ الشابين بعد 1980 الإنجاب أكثر، وأن البكر يكون قلقا بطبيعته ولا يمكنه التمرد. في تفسيرات أكثر بساطة ولكن أكثر صحة، كنت ممن «يغرق في شبر ميّ» أو في رواية أخرى «يسكر بزبيبة»… كلام دقيق جداً، فأنا كنت قد قررت منذ زمن أنني صغيرة، و«شبر المي» محيط بالنسبة للكائنات الصغيرة. ومع تقدمي في العمر، أخذت أفرض على نفسي عزلة قاتلة وحياة أصغر بسبب المشاغل وانكماش القدرة على التكيف مع غرب المدينة المتعالي أو مع شرق المدينة وجنوبها المتألمين على كل الصعد.

وجاءت الثورة…

ماذا؟ إن كنتم تنتظرون نقلة نوعية بطولية، فلا تتابعوا القراءة. أنا ما يطلق عليه الناقدون «اللابطل» أو «البطل المضاد».

كانت الثورة معمودية قسرية في المحيط الأطلسي أو الهادي، تمتلئ رئتاي بالمياه، أختنق، ثم أعاود التنفس. أطلق المتظاهرون على أحد هتافاتهم «تسونامي الحرية»، حين يبدأون الهتاف بتؤدة ليسارعوا في إسقاط النظام، كنت أعيش ذلك فيزيائياً كتسونامي. شعرت أن الشعب السوري بأكمله ينتقم لتاريخ عائلتنا الشخصي، حين سمعت لأول مرة عبارة «سقط جدار الخوف» تجمدت في مكاني غير مصدقة، وكأن اللهجة السورية، تقع على مسامعي، جديدة، لأول مرة. دخلت عائلتنا كلها في طقس بكاء جماعي يومي، فرحاً أو حزناً على الشهداء. كنا نسمع عبارة «يا درعا حنا معاك للموت»، أو «يا حمص حنا معاك للموت» فتبدو لنا دعوة للبكاء. أول وأبسط ما ينبغي أن يطالب به السوريون في الأزمنة القادمة، هو تعويض طبي عن إيذاء الغدد الدمعية المتكرر.

بدأت الدعوات المنظمة للتظاهر، تحمست وبدأت أحاول شد أزر نفسي ولكني لم أخرج، ولا مرة. ذلك الوحش الباطش القديم عاد للظهور والتنكيل وعاد لي الرعب القديم، مع البطش اللامحدود، عادت لي دفاعاتي القديمة، التصاغر، أصبحت أنا وأمي نُعمل عبقريتنا بماذا سنخزّن من مواد غذائية في حال «انقطعنا»، فهذا النظام لا يستبعد عنه شيء، وقد رأينا حصار درعا وحصار حماة، مكررين ببغائية اعتدناها من عشرات السنوات «اللبنانية بيعرفوا يعيشوا أكتر منّا، حتى بالحرب بيعيشوا، نحنا طول عمرنا بحرب بدون حرب»، علماً أن أمي لم تزر لبنان إلا في شهر عسلها، قبل ثلاث سنوات من بدء الحرب الأهلية. أصبحت أتلفت في البيت وأطل من النوافذ لاستقصاء وجود قناصة على أسطح البنايات، وأستبق كل المصائب وكيف سأتصرف مع أولادي، وكيف سنزحف وأي باب سنفتح، وكيف سأصل لطلابي في المدينة الأخرى دون أن أُقتل أو دون أن أمرض من تعليقات «المنحبكجية» في مكان العمل، وأكرر على مسامع طفلي «الحشور» الثرثار ألا يعيد في مدرسته ما يسمعه في البيت خوفاً من اقتلاع أظافره، حتى قال لي مرةً «ألا يمكنني أن أتحدث عن زلزال اليابان مثلاً؟»… صُعقت. كانت تلك الصفعة الأولى لي في زمن الثورة، فتلك الدمغة القديمة قد تنتقل عبر الأجيال.

عشت الثورة بكل أحاسيسي وحواسي ودماغي وتساءلت مراراً وأنا أراقب النشطاء بدقة: ولكن أين اختفى أولاد معتقلي الثمانينات؟ كنت أعرف منهم عشرين على الأقل، معرفة أبواب السجون. لم أجد منهم أحداً ولم أجد نفسي. لماذا؟ هل من الممكن أن يكونوا قد اكتسبوا مثلي عشرين كيلو عن ذلك الزمن ولم يعد بإمكانهم الركض؟ هل هرمنا على تلك اللحظة التاريخية كما قال ذلك التونسي؟ أو ربما السبب هو الأطفال الصغار الذين يكبلون الأيدي والأرجل. أوليس من الحري بنا، نحن، أن نكون السباقين؟ ربما كانت مصائرهم تشبه مصيري، نموذجي ونظامي مسبوق الرسم دون إبداعات أو ارتجالات؟ واحدة منهم خرجت عن الخط المرسوم عندما وضعت نفسها على سكة قطار حلب، بعد أن أطال أبوها الغياب، آنا كارانينا حلب. حتى الآن لا أعرف إن كانت أسطورة أم حقيقة. يُقال إن أباها لم يكن يخلع البيجاما من تحت بنطاله في الأيام العادية، جهوزية كاملة لواجب الاعتقال.

كنت أتابع تلك الناشطة الشقراء الجريئة بانبهار وعشق ولكن بمرارة في آن، وأتأهب لأقوم بدوري مثل عداء يأخذ وضعية الاستعداد وباطن قدمه على المنصة الصغيرة لبدء الطيران. لم أبارح وضعية الاستعداد ولا وضعية الإحراج من أنني قد أعيش سوريا جديدة لا أستحقها، ولم تفدني عبارات أمي «نحن دفعنا الثمن ويكفينا واحد»، «ولادك صغار وهنه الأولوية إلن»، أو عبارات الأصدقاء «دورك في مكان آخر». كنت أعرف أنه كلام «فاضي» وكانت رغبتي هي أن أثمل مع هؤلاء الشباب في مظاهراتهم لمرة واحدة في حياتي. ولكن الغراء في باطن قدمي لم يدعني أبارح مكاني. جاءتني الصفعة الثانية في هذه الثورة عندما كتب أحد الأصدقاء الافتراضيين على حائطه الفيسبوكي: «يسدل عالم ستائره وتنطفئ الأنوار وعلينا أن نخرج من الملعب لنتركه لغيرنا، ولكننا نتشبث مثل طفل سيئ الخلق، يريد المزيد من اللعب»!! كان السياق مختلفاً تماماً ولكن الكلمات لها وقعها الكبير في سياقي.

Déjà؟ أنا لم ألعب بعد! إلاّ أنني حتماً من جيل انتهى وقت لعبه. حالة أفول تشيخوفية لـ«بستان كرز» سوري، إلا أنّ كرزه لم يثمر ولا مرة. يبدو أن فن التصاغر يستجلب علة ثانية تتعلق بالزمن. فما تعتبره الكائنات الصغيرة برهة قد يكون سنة ضوئية في حسابات أخرى، وقد يكون التأهب عندي هو نصف مسار أو منتهى مطاف في الحقيقة…

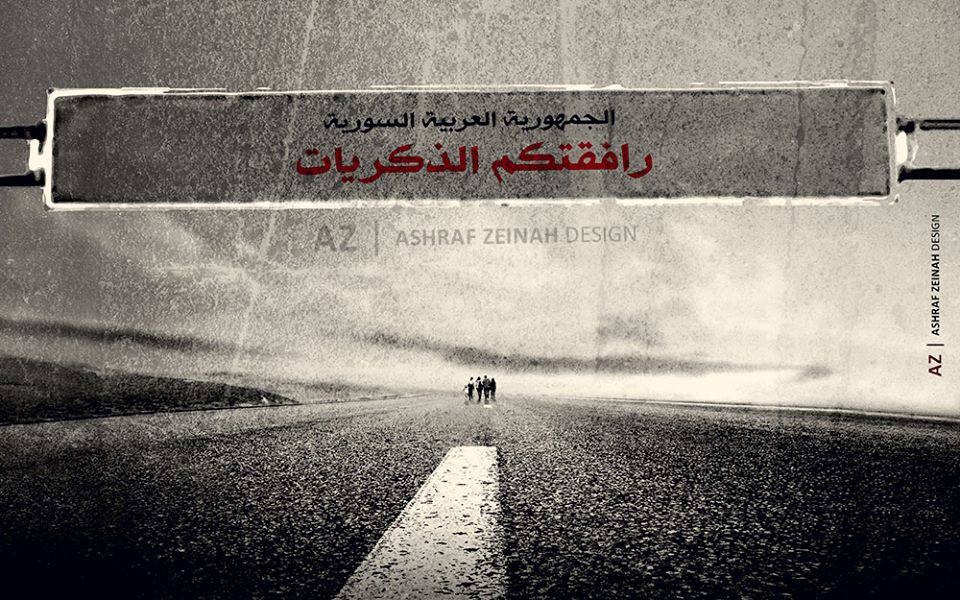

وماذا بعد؟ لا شيء. ستظل عيوننا معلقة على هذه الملحمة وسيكون هناك سوريا للجميع، لكل الكائنات الكبيرة والصغيرة منها، الرشيقة والبدينة والمتوسطة، ولكل منها دور. أنا مثلاً، لطالما أعجبت بتلك النسوة الناجيات من المعسكرات النازية واللواتي لا يمللن الثرثرة لحفظ الذاكرة، ويبكين قليلاً لحفظ الذاكرة أيضاً، لا مشكلة في البكاء فهو لا يتطلب الكثير من الرشاقة، ثم ينهين كلامهن بعبارات مختصرة وبليغة من نمط « Plus jamais, Never again». سأقولها بالعربية، وببلاغة، لأجيال قادمة وليس فقط لأحفادي كما تقتضي خواتم الشهادات، سأكون شاهدة حية عن جيل ومنظومة وطريقة عيش وُسمت بالرعب… وأفلت. ولكنني لن أبكي، سأكون أكثر تخففاً وأقل سماجة، قد أنصحهم مثلاً بألاّ يسمنوا كثيراً كي يتمكنوا دائماً من مواجهة الوحوش الصغيرة قبل أن تكبر.

كلمن

عدد 5، شتاء 2012