ماريو فارغاس يوسا… إخفاق فكري ورواية لا تليق بحامل نوبل/ ندى حطيط

مقالاته السياسية وروايته الأخيرة في ترجمة إلى الإنجليزية

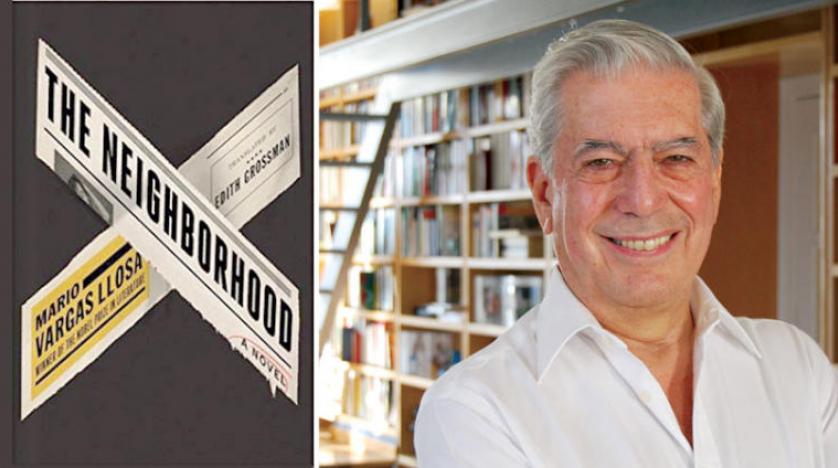

يحتفي ماريو فارغاس يوسا في ثمانيناته منتشياً بالمنجز الروائي الذي قدمه إلى اليوم. فقد نشر صاحب (أحاديث في الكاتدرائيّة – 1969) و(حرب نهاية العالم – 1981) و(من قتل بالومينو موليرو – 1986) 18 رواية، أصبح بعضها جزءاً من كلاسيكيات أدب أميركا اللاتينية، وأتت له بتكريمات كثيرة تُوجت بالأرفع من نوعها في العالم، جائزة نوبل للآداب 2010، بالإضافة إلى كتلة الأموال الهائلة التي تتدفق عليه من بيع حقوق كتبه، التي سمحت له بقضاء شيخوخة هنيئة. ويحق بالطبع ليوسا، الذي خطّت له الأقدار بقاءً متطاولاً، أن يكتب ما شاء، فذلك خياله وتلك فضاءاته، لكن القراء لا يعذرون، وهم يتوقعون من الروائي الواقف على بوابة الغروب الأخير نصاً نهائياً يكون كما خلاصة تجربة العيش، وموقفاً حاسماً من مفارقات العالم والوجود والعدم. ولذا تلقف القراء كتابيه الجديدين المترجمين إلى الإنجليزية لأول مرة باهتمام شديد، وحرصت دور الكتب على عرضهما في واجهاتها الرئيسة، لكن الغالبية ممن أسعفهم الحظ بالوصول إليهما أصيبت بخيبة أمل، عكستها المراجعات القاسية للكتابين في صحف العالم الأنغلوفوني الكبرى.

مجموعة المقالات المترجمة تحت عنوان «سيوف ويوتوبيات: رؤى من أميركا اللاتينية» (ترجمتها للإنجليزية آنا كوشنر) تغطي نماذج من أعمال يوسا الصحافية، عبر مهنة امتدت لنصف قرن، ومعظمها يعالج قضايا سياسية خارج التداول، ويميل فيها إلى تسويق مواقفه الليبرالية، ودعمه للديمقراطيات على الطراز الغربي، من خلال إطلاق سهام نقده الحادة تجاه حكم القادة الديكتاتوريين في القارة، والدفاع عن المثلية الجنسية، والدعوة لتشريع الماريجوانا!

بغير رائحة اللون السياسي الباهت التي تفوح من هذي المقالات، والتي ما عادت تقنع أحداً بعد أن دمر تلاميذ ميلتون فريدمان القارة، أو كادوا، فإن هجوم يوسا غير المبرر على فيدل كاسترو، والتجربة الاشتراكية الكوبية التي وضعها في سلة واحدة مع نظام أوغيستو بينوشيه الفاشي في تشيلي، يمثل سقطة فكرية لا تغتفر. وربما كانت وقتها قد تسببت له بفقدان الود والقطيعة مع الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، وغيره من مثقفي اليسار اللاتيني. وحتى عندما تقرأ هذه المجموعة المختارة من المقالات بعين الأدب، دون اعتناء بانحيازاتها السياسية المرحلية، فإن سبكتها تبدو أضعف بكثير من تلك المتانة التي تميز كتابات يوسا الروائية عادة، وقدرته المذهلة فيها على أن يصنع كوكباً من هباءة.

رواية «الحي»، أو «حي الخمسة أركان» كما في الأصل الإسباني الذي صدر عام 2016، التي قدمتها المترجمة إيديث غروسمان لقراء الإنجليزية الشهر الماضي، بدت أفضل حالاً لناحية متانة السرد والإمساك برشاقة النص، حيث كل حرف مصطف في مكانه تماماً، لكنها لن تكون من كلاسيكيات أدب أميركا اللاتينية، وبالتأكيد هي ليست تلك الرواية النهائية التي توقع الكل أن يُودعها الساحر البيروفي يوسا خلاصة التجربة، بل وذهب بعض النقاد إلى وصفها بأدب يليق بالمجلات اللامعة الأوراق التي تقرؤها النساء.

ليس فضاء الرواية حتماً سبب خَيْبَة أمل قراء يوسا، فهو اختار مساحة ثرية لتقاطع تاريخي وطبقي وسياسي في بيرو، بلاده التي يعرفها كخطوط يده. فتلك مرحلة التسعينات، وفترة حكم ألبرتو فوجيموري، الذي خسر أمامه يوسا شخصياً الانتخابات الرئاسية بعد دورة ثانية في 1990، وشهد بعدها رأي العين ذلك الفساد الذي تسرب إلى كل مرفق من مرافق الحياة بسبب هيمنة فريق فوجيموري على مفاصل السلطة، وانطفاء جذوة نضال حركات اليسار، التي تحولت كما مشجبٍ تُعَلّقُ عليه كل أعمال الخطف والقتل والتضييق على الحريات العامة، بغض النظر عن مرتكبيها، وتَحوّل الصحافة إلى مخلب قط للمهيمنين، غايته الإسفاف والإساءة والابتزاز.

ويوسا في «الحي» اختار تحديداً الإضاءة على التناقض الطبقي السافر بين علية القوم وبقية السكان، حتى لكأن كلاً منهما يعيش في كوكب آخر تماماً، وهذه كلها مكونات كان لها أن تتحول في يد ساحر لغة مثله إلى إلياذة تخلد المرحلة التاريخية، وتغوص فيما وراء أحداثها وشخوصها نحو فلسفة وجود كاملة، لكنه هنا تحديداً أخفق. فبدلاً من أن يجلس في علياء الروائي المؤرخ على قمة أولمب اللغة، ليصف لنا أحوال العالم الزائل في حي الأركان الخمسة الشعبي، في ليما العاصمة، الذي هو صورة كل حي شعبي في مدن البشر جمعاء، وقع يوسا منساقاً في فخ تسديد حساباته الفردية وخصوماته مع عهد فوجيموري. فهو يدين تركز السلطة، لكنه لا يبحث في سر تلك الحالة، فكأنها مسألة خصومة خسارة الانتخابات لا أكثر، ثم يباين بين الطبقات، فيجعل الأثرياء – الذين يحب رفقتهم – أنقى وأجمل وأكثر براءة، رغم تهتكهم الجنسي المخيف، وكأنهم خلقوا هكذا مغفورة خطاياهم، بينما يجمع سلة كبيرة من النعوت المخزية يرمي بها دون رأفة على أكتاف شخصيات الطبقة الشعبية.

وتقترب شخصيات تلك العوالم المتوازية عند تصادفها في مسارات الأقدار، لكنها لا تلتقي أبداً، وإن حدث وتقاربت فهي تنتج علاقات مبتذلة منمطة لا تليق بالقلم الذي أبدع «حرب نهاية العالم». ويتجاهل يوسا بالكامل قصة التجربة الثورية البيروفية التي كانت في خلفية سرده للأحداث، ولا يُومي إليها إلا ليصفها بمجرد أعمال إرهابية قذرة دمرت اقتصادات البلاد المرتبطة بالعولمة والسوق الدولية. وحتى موضوعة الصحافة الصفراء التي كانت الخيط الرابط عبر تقاطعات الشخصيات والأحداث والأمكنة في (الحي)، فقد أفرغ فيها حقده على الصحافيين الذين كانوا سلقوه بألسنةٍ حداد أيام فوجيموري، فصورهم في أسوأ تقويم، وقسا عليهم بموتات بشعة، وجعلهم طبقة وضيعة طفيلية، فسادها ليس أساساً بسبب منظومة الهيمنة بقدر ما هو بنية داخلية لنفسيات أولئك الحالمين بصعود درجات السلم الاجتماعي، وتصادف أنهم يُحسنون الكتابة.

مع كل هذا الإخفاق – على مستوى المعالجة الفكرية إذا شئت – والانخراط بتصفية الحسابات الشخصية مع المرحلة التاريخية، تظل رواية «الحي» قادرة بفضل خبرة يوسا الأكيدة ومهارته على الإمساك بقلب وعقل قارئه، فلا يملك أن يضعها من يده ولو للحظة. كما أنه يبدع تحديداً في الفصول التي ضمت أحداثاً إيروتيكية، كما يلعب في الفصل ما قبل الأخير من الرواية على نموذج «التيلينوفيلا»، حيث يسرد ثلاثة أحداث متوازية معاً، متنقلاً بينها في كل فقرة وأخرى، وإن أحسن فعلاً بأنه اقتصر تلك التجربة المتعبة للقارئ على فصل واحد فحسب.

خيبة أمل الكثيرين بـ«الحي» ليس بقماشتها كمنتج أدبي، فهي رواية كان يمكن أن تكون وعداً بموهبة أدبية مبهرة لكاتب ناشئ، وإن انتصرت فيها الإيروتيكيات على السياسة، والحزازات على التحليل العميق، والثرثرة الهابطة على السرد المسبوك. لكن أن تأتي من قلم قامة مثل ماريو فارغاس يوسا تحديداً، وعن فترة تاريخية كان فيها صانعاً من صانعي تاريخ بلاده لا مجرد مراقب على هامش الأيام، فتلك عند محبيه أقرب إلى خطيئةٍ لا تغتفر. فهل هي عبث الواثق من قدرته على العبث، أم قد فرغت جعبة الساحر بعد ثمانين حولاً، فسئِم؟ لننتظر إذن روايته المقبلة، إن أمهلته الأيام ليكتب لنا سفر النهاية المؤجل.

الشرق الأوسط