هاني درويش في سيرته بين أطلال القاهرة العمرانية والبشرية

محمد أبي سمرا

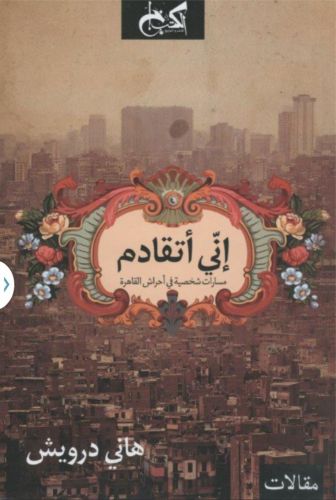

بعد رحيله، صدر لدى دار “الكتب خان” في القاهرة كتاب هاني درويش “إني اتقادم – مسارات شخصية في أحراش القاهرة”. جمع أصدقاء الراحل نصوص الكتاب ونسّقوها. وهو الأول في سلسلة يُنتظر صدورها تباعا، متناولة في ما يشبه بيوغرافيا تأملية في أحوال القاهرة المعاصرة التي كتب فادي العبدالله أن درويش جبرتيّها المعاصر، “الجالس ساخراً على قارعة المشهد، والمؤرخ لسير حيوات وموت أمكنة وأنماط عيش وأنواع موسيقى واعلانات”، إضافة الى حقب اجتماعية وسياسية. وهذا كله في جملة كتابية واحدة شديدة التوتر والصخب البصري، كالمشي في شوارع القاهرة.

ولد هاني درويش في العام 1974 في حوش للإقامة العائلية الموسعة في حي شعبي مكتظ بمهاجري الأرياف المصرية النازلين في حي الحطابة خلف قلعة محمد علي باشا، على طرف القاهرة. وفي العام 2014 توفى وحيداً في منزل مطل على سفح الهرم، في ما يعتبر بالمقاييس المصرية الراهنة حياً “بورجوازياً حديثاً”، يدعى حدائق الأهرام ويتبع محافظة الجيزة داخل القاهرة الكبرى. في السادسة والثلاثين من عمره قام، على مدار أسبوع، برحلة استعاد فيها، بالسرد الفوتوغرافي، سيرة إقامته في حي ولادته، وفي حي المطريّة الشعبي الذي سكنت فيه أسرته النواتية في ستينات القرن العشرين، ثم في حي عزبة النخل العشوائي، الذي طُردت اليه الأسرة في تسعينات القرن نفسه. هو يسمّي سرديته هذه “الدراما الأسرية” و”ألاعيب الحظ العاثر”، مستعملاً الكاميرا لتنشيط ذاكرته بلقطات – صور تمكّنه من “تنسّم القليل من حقيقة ما حدث” والتقاط بعض من رائحة الأزمنة التي انطوت في تلك الأماكن.

فتاة الميني جوب الخائبة

في الحطّابة – الحي الذي يعود إنشاؤه، على ما تدلّ تسميته، الى أيام تشييد قلعة محمد علي، وإقامته الحطابين المشاركين في بنائها بيوتهم خلف سورها الجبار – نزل والده القادم من قرية كلبشو في السادسة عشرة من عمره في العام 1961، ليعمل ملاحظ عمال في شركة مصر للاسمنت المسلح، “إبنة المجد الانشائي لثورة يوليو” 1952 الناصرية. أقام الموظف البسيط في غرفة يشترك في سكنها عازبون مثله من قريته وأقاربه. أما أمه فهي سامية محمد الصادق التي تحصّلت في مراهقتها على “دبلوم” في الخياطة والأزياء في محترفات أجنبية في وسط القاهرة، وعملت في محل للملبوسات “الحريمي” في منطقة الحلمية، قبل أن تكلّل مهارتها بالعمل في محترف “رجاء الجداوي التي بدأت صلتها بالفن كمصممة ازياء شهيرة” لتنانير الميني جوب في الستينات.

في الحطّابة أحبّ الشاب العازب – بدر درويش الدسوقي، الموظف البسيط في شركة الإسمنت – سامية “المراهقة الشابة المستقلة الحرون، الكارهة للرجال”، مزهوةً بتنانير الميني جوب التي ترتديها. بعدما أضناه الحب تقدم المتيّم لخطبتها، فـ”رفضت وحرنت”، استجابة لمخيلتها المسكونة بـ”أضواء وسط القاهرة الواعد بمجد غرامي”. لكن مهنة الخياطة التي كانت الألسن تلوك سمعة عاملاتها “انسجاماً مع الخيال الشعبي”، حملت والدها على إرغامها، في العام 1972، على الزواج من “ابن أصول ريفية مضمونة”، و”مضمون مستقبله الوظيفي” في حسابات أبناء المدينة. هكذا ظلت فتاة الميني جوب الخائبة بعد زواجها، تلعن والدها على مسامع أطفالها الذين أنجبتهم من “زوج فقري”، معلنةً أن جدهم “استغل مهرها في تشييد الدور الثالث من المنزل، وجهّزها (كعروس) بأثاث مستعمل، وأكل ميراثها عن أمها”. أما ابنها – الذي انسحر في فتوته وشباه الأول، مثلها، بوسط القاهرة، لكن بمثالات أخرى في زمن آخر – فيكتب: “هل كانت الشابة غير الجميلة تستحق أكثر من الشاب ذي السوالف، الخجول، اللي ما بيرفعش عينه عن الارض؟، على ما كانت تردد جدتي؟”، أمها المتوفاة في العام 1980.

في العام 2000، ها هوذا هاني درويش حاملاً كاميرته، مطارداً الصور والروائح والذكريات في مسقطه، فيصعد درجات سلّم خشبي، متجاوزاً ثلاث غرف جانبية على سفح الجبل الرملي الصحراوي، وصولاً الى غرفة جدته “ماما كريمة”، منجبة خالاته الخمس من دون خالٍ ذكر. تلوح منه التفاتة دائرية، فيبصر الحمام الحجر الضيق، غرفتين إحداهما لعمّه الأخرس عبد العزيز الذي تزوج من خرساء مثله، فأنجبا أطفالا ينطقون. أما في “الغرفة الأخيرة، على سريرها النحاسي، تحت لمبة الكاز نمرة 2، فولدتُ لتتحسس قدمي الصخور الكبيرة في سور القلعة”.

فنان السكة الحديد المثلي

في المطريّة، حي الطفولة والفتوة والصبا، صاحبَ الراوي – الكاتب في رحلة الاستعادية، طقسٌ مغبّر، فلم يتعرف اليه أحد. حتى حسن، ابن جارته “أم زيزي” التي كانت أماً ثانية له، لم يتعرف اليه، حين فتح باب الشقة، وأعلمه بأن أمه ماتت قبل سبع سنين. هذا قبل بحث الزائر المتقصي عن مصطفى الناغي، المعروف في “دوائر المثقفين”، كروائي وفنان تشكيلي، وهو ابن أسرة عمالية يسارية شهيرة في شرق القاهرة. فـ”تعلم الكتابة على كَبَرٍ، وكتب روايته الأولى (دم فاسد) في بداية التسعينات، من دون أن يترك عمله في السكك الحديد، بالرغم مما ترتب على روايته الهذيانية السوداوية البديعة من مشاكل”. إنه “حساس، مهذب، مثليٌّ جنسياً”، وكتب رواية ثانية عنوانها “علبة الليل المعدنية”، فلم يتحمس ناشر “لهذيانه الإبداعي عن محطات السكك الحديد والعلاقات الجنسية بين النباتات والحيوانات في أحراس مهملة”. من مشاهد روايته هذه لقاء الراوي بروائية يسارية معروفة، زارها في منزلها عارضاً عليها مخطوطة روايته. حين علمت أنه عامل سكة حديد، طلبت منه تصليح “شطافة حمامها”، فدخل الى حمّام “المثقفة الكبيرة، وبدأ في تأملاته عن علاقة غائطها المتجلط بالماء وأثره على الشطّافة”.

عزبة النمل والنفايات والسلفية

في عزبة النخل، أو النمل، أو الصين الشعبية، يستعيد مقتفي آثار بعض من مشاهد سيرته الأسرية والشخصية المكانية أو السكنية، وقائع “الصراع الطائفي المكتوم”، لكن الشديد الوضوح. فالعزبة كانت ملجأ المسيحيين، بعد ترحيلهم إليها، تحت الضغط، من أحيائهم الأثيرة في شرق القاهرة: الزيتون، حدائق القبة، شبرا، ومن سواها في قرى الصعيد الملتهب ومدنه، كأسيوط معقل الجماعات الإسلامية في الثمانينات. تجمع المسيحيون في أحياء العزبة التي تخدمها 3 كنائس، في إحداها ظهرت العذراء أثناء احتدام الحوادث الطائفية. في نهاية الثمانينات اختفى في العزبة القيادي الإسلامي الشهير الدكتور أيمن الظواهري، لأربع سنوات فاصلة بين عودته من أفغانستان وانطلاقه مجدداً منها مع بن لادن. في أثناء اختفائه افتتح عيادة طبية باسم مستعار وتزوج ومارس المهنة. وحين عبر في العزبة خط مترو الانفاق في العام 1988، ظهرت “عمارات قبيحة تجلّلها آيات القرآن والصلبان”، وارتفعت أكوام النفايات، حيث امتد عالم تدويرها وتكاثرت حظائر الخنازير الشهيرة. والى هذا كله، عشّش فيها أيضا الإسلام المتطرف وخرج منها، “فالتحى أخي – يكتب هاني درويش – وتحجبت أخواتي وعاد أبي الى الصلاة، وتخمّرت (وضعت الخمار) أمي التي لا تحفظ الفاتحة”. وتحت أكوام النفايات تهالكت مدرسة “الجيل الحر، ومدارس “براعم الإيمان الاسلامية، وانتشرت عربات “التوك توك” للنقل، ومحال أجهزة الهاتف الخليوي والملابس الصينية، لأبناء “مخصلين للزمن العشوائي”.

في المشهد الأخير من الرحلة الاستعادية هذه، وقبل مغادرته عزبة النخل، جلس هاني درويش في مقهى من مئات المقاهي التي تعج بـ”السلفيين المتعطلين، وداهني حتى الهواء” بشعاراتهم. جلس محدقاً في انفجار الشوارع بالفتيات المسيحيات الحاسرات، فيما تحملق بهن العيون الجاحظة لـ”داخلي الجنة بثواب أسلمة المسيحيين. على الجانب الآخر وجوه مجهدة محجبة، مستغفرة مكفهرة”. حتى “الهواء يكاد يشتعل”، جراء حرق النفايات على نواصي الشوارع، وارتفاع أصوات الترانيم الكنسية المتصاعدة في مواجهة تلاوات القرآن في متجرين متجاورين.

مصر المريضة

للراغب في المزيد من مشاهد قاهرة هاني درويش، من تدفق مشاهدها الحية مختلطةً بلهاثه سائراً في أدغالها، مستعيداً صوراً وشخصيات من أفلامها السينمائية، إيقاعات وكلمات من أغاني مطربيها، ملامح من تغير أزياء بشرها المتدفقين في شوارعها وحواريها التي لا تنام… أن يقرأ كتابه “إني أتقادم” الذي رتّبه ووضّبه جامعو نصوصه بعد موته المفاجئ. وهو كتاب “عن مصر المريضة” كما عنون رسالته الى ابنه آدم، راوياً له فيها لحظات من أيامه الأخيرة “في الغرفة 604 بالدور السادس، درجة ثالثة” من “المسلخ البشري المسمى تجاوزاً مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي”، حيث “الممرضون في الخارج منهمكون في اقتسام وجبات المرضى”، فيما “يدخل مراهق يحمل صينية عليها أكواب شاي، وهو يغني بصوته الأجش: حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟”.