هل سينسحب ترامب من سورية –مقالات مختارة-

ترامب ينسحب أو لا ينسحب من سوريا؟/ عمر قدور

خلافاً لإعلان الرئيس الأمريكي عزمه على انسحاب وشيك من سوريا؛ أعلنت وكالة أنباء الأناضول وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى مدينة منبج التي تهدد أنقرة باقتحامها بعد عفرين، ما يعني أيضاً أن التفاهم الذي تحدثت عنه أنقرة بينها وبين وزير الخارجية المُقال تيلرسون حول المدينة لم يعد قائماً. وإذا اتبعنا فرضية أخرى فستكون مواجهة النوايا التركية في منبج نموذجاً لما تريده إدارة ترامب للمناطق التي ستتخلى عنها، أي أنها لن تسلمها لحليفها في الناتو وإنما ستفضّل عليه القوى الأخرى الموجودة في الميدان بقيادة موسكو، بما أن الافتراض الأساسي ينص على تحفز الجميع للانقضاض على الميليشيات الكردية بعد رفع الغطاء الأمريكي عنها.

بالتأكيد من المخاطرة دائماً الخوض في تأويل نوايا ترامب، ولا يُستبعد أن يكون مزهواً بوقع مفاجأته الجديدة والاضطراب الذي أحدثته في صفوف الحلفاء والخصوم. يُلاحظ أيضاً أن ترامب أطلق تصريحه أثناء وجود فراغ في وزارة الخارجية فالوزير المقال تيلرسون تنتهي ولايته نظرياً في نهاية شهر آذار، بينما تبدأ ولاية خلفه بولتون في بداية شهر نيسان، ومن المعلوم أن تيلرسون كان قد أعلن سياسة مختلفة كلياً عن النوايا المستجدة لرئيسه، مثلما من المعلوم أن الوزير الجديد بولتون يُحسب على الصقور مقارنة بخلفه.

لكن، وسط الفوضى في إدارة ترامب، يمكن الاهتداء بما هو أقرب إلى ولع الرئيس نفسه. يمكن لنا تخيّل تصريح لاحق لترامب، يزهو فيه بنفسه ويعلن أن تصريحه حول الانسحاب من سوريا قد أتى بالعائد الذي يرجوه، وعلى غرار سوابق أخرى يكون هذا العائد اقتصادياً، لا استراتيجياً كما يليق بدولة عظمى. فترامب أشار، كمن يعلن عن استدراج عروض أسعار، إلى أن كلفة الوجود الأمريكي في سوريا بلغت سبعة مليارات دولار، وأوقف فوراً صرف مبلغ مئتي مليون دولار مخصصة لمناطق الوجود الأمريكي كان قد علم به للتو من الصحافة. بعبارة أخرى؛ ليس مستغرباً على الإطلاق أن يكون تصريح ترامب استدراجاً لمن يتشبثون ببقاء القوات الأمريكية، وإعلامهم بأن عليهم دفع الثمن وجعل مردود بقائها رابحاً اقتصادياً.

إذا صحّ ذلك فالعرض يستهدف دولاً خليجية معنية بالصراع مع طهران، وستكون خاسرة حتماً في حال تخلى ترامب عن مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا وعن قطع الممر البري الممتد من طهران إلى جنوب لبنان. يُذكر في هذا السياق انتهاء التأثير الخليجي في الملف السوري، وتُذكر أيضاً السياسات الخليجية الخاطئة التي راهنت على استمالة بوتين بصفقات اقتصادية من أجل التأثير في تحالفه مع طهران، وأبلغ دلالة على نتائج تلك الأخطاء إطاحة موسكو مفاوضات جنيف السورية التي كانت تستند في جانب منها إلى تفاهمات مع الرياض، والإبقاء على درجة تنسيق عالية مع القوى الإقليمية الأخرى في أنقرة وطهران وتل أبيب.

من جهة إسرائيل لم يحدث، ولن يحدث، أن تموّل الوجود العسكري الأمريكي، حتى إذا أتى لصالحها، فتل أبيب تملك الكثير من أوراق الضغط في المجمع السياسي الأمريكي، ولن تتوانى عن استخدامها. الهدية الرمزية الكبرى التي قدّمها ترامب، بقراره نقل السفارة إلى القدس، لن تعفيه من متطلبات إسرائيلية أخرى تخص الأمن، وهذه باتت ترتكز مؤخراً على خطر تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا. لكن من جهة أخرى تملك إسرائيل، في أسوأ الظروف، قدرات ذاتية كافية للدفاع عن مصالحها بخلاف أنظمة الخليج، وبما يفوق المنافسَيْن الإقليميين الآخرين إيران وتركيا.

نظرياً ينبغي أن يصب الانسحاب الأمريكي، إذا أخذنا تصريحات ترامب على محمل الجد، في حساب موسكو، الأمر الذي ينبغي أن يشجعها على دفع ثمن ما لقاءه. لكن موسكو مستنكفة أصلاً عن دفع الثمن المطلوب، وهو فك الارتباط مع طهران، وما رفضته عندما كانت الأوضاع الميدانية أسوأ لن تقبله وقد استطاعت تعديلها لصالحها. ثم إن فرضية ترك روسيا لتغرق في المستنقع السوري لم تثبت صحتها حتى الآن، لأنها استفادت بالمعنى الاستراتيجي من خلال وجودها المباشر في المنطقة، وإذا بدأت باستمالة أنقرة إلى حد غير متوقع فالانكفاء الأمريكي سيتكفل بجلب المزيد من الأصدقاء في المنطقة بعد خيبتهم من الحليف الأمريكي السابق. وعلى الصعيد الاقتصادي تتباهى موسكو بأنها أنفقت على عملياتها العسكرية في سوريا مبلغاً ضئيلاً هو من ضمن موازنة تجاربها على الأسلحة الجديدة، وفي المقابل حصدت صفقات ضخمة لبيع السلاح في المنطقة، وعوّضت بعض الضرر الذي ألحقته بها العقوبات الغربية جراء الملف الأوكراني.

وإذا أخذنا قرار ترامب على محمل آخر غير استدراج عروض الصفقات فهو قد يكون أكبر هدية يتلقاها بوتين من ترامب بعد طول انتظار، أو ربما بعد جفاء أُجبر عليه الأخير بسبب ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. الانسحاب الأمريكي المجاني لا يرتبط فقط بقضايا جزئية لا أهمية لها لدى الرأي العام، مثل مستقبل سوريا أو بقاء بشار، أو حتى تكتيكات مواجهة إيران. إنه في المؤدى الأعمق انسحاب أمريكي من المنطقة، يعزز من سياسة الانكفاء التي بدأتها إدارة أوباما، ويترك المنطقة في حالة فراغ ستتولى القوى المتأهبة ملؤها، ولن يتوقف ذلك عند الفراغ المباشر وإنما من المتوقع أن يقضم لاحقاً أماكن نفوذ أمريكي تقليدي. فضلاً عن سوريا ستفقد واشنطن العراق نهائياً، وستتعزز خيارات تركيا في التوجه شرقاً على حساب تحالفاتها الغربية القديمة، بينما ستفيق زعامات خليجية على واقع أنها عقدت صفقات ضخمة جداً مع إدارة ترامب لقاء وعود كاذبة.

تحوّلٌ على هذا القدر من الأهمية قد يعني أفول العصر الأمريكي، وبقرار ذاتي أولاً؛ هذه نهاية قد تليق باختيار ترامب رئيساً إلا أنها لا تليق بالمقدرات الأمريكية عموماً، ومنها على نحو خاص وجود مؤسسات أمن قومي قادرة وقت اللزوم على كبح المزاج الرئاسي. ينسحب ترامب من سوريا أو لا ينسحب، أن يكون قراره ناجماً عن تفكير المقاول أو عن مجرد رعونة شخصية؛ هي سابقة في كل الأحوال أن يعلن رئيس أمريكي قراراً على هذا المستوى، وأن يتلقاه العالم أسوة بوزارة خارجيته التي أنكرت علمها بوجود مثل هذا التوجه من قبل. ذلك يدل على أننا لا ننتظر كارثة، بل نحن نعيشها الآن.

المدن

انسحاب أميركي من سوريا؟/ بكر صدقي

وقع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بصدد انسحاب القوات الأميركية الوشيك من سوريا، وقع صخرةٍ في الماء. فكثرت التحليلات والتساؤلات والتكهنات عما إذا كان “أبو إيفانكا” جاداً فيما قال، أم أنها نزوة من نزواته الغريبة التي اعتاد اتحاف الرأي العام بها عبر حسابه على تويتر؟ خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن كلاً من وزارتي الخارجية والدفاع نفتا علمهما بالأمر.

أضف إلى ذلك أنه لم تمض أكثر من ثلاثة أشهر، بعدُ، على إعلان استراتيجية أميركية جديدة بشأن سوريا تحدثت بصراحة عن النية في بقاء عسكري مديد في المناطق التي اعتبرتها تحت سيطرة حلفائها، شرقي نهر الفرات وقرب معبر ا التنف في الجنوب، مع إعلان النية بتعزيزها “سياسياً ودبلوماسيا”. وقد دافعت القوات الأميركية بشراسة عن حدود منطقة نفوذها كلما تعرضت لمحاولات اختراق من قوات النظام والميليشيات الشيعية والمرتزقة الروس، كما أعلنت عن تشكيل قوات لحماية حدود تلك المناطق قوامها ثلاثون ألفاً من القوات المحلية. وقد أقامت القوات الأميركية قواعد عسكرية (نحو عشر منها) بعضها قادر على الاستخدام كمطارات.

فما الذي تغير حتى انقلب الرئيس المثير للجدل من استراتيجية البقاء إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في سوريا، إلى “الانسحاب الوشيك”؟ ثمة تخمينات، لا تنقصها الوجاهة، تتحدث عن أن الغاية من التصريح هي ابتزاز المملكة السعودية التي قام ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بزيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، وتزامن تصريح ترامب مع وجوده هناك، لمطالبة المملكة بتمويل الوجود العسكري الأميركي في سوريا. هذا النمط من التعامل يتسق مع عقلية ترامب التجارية التي لا تعترف بعمل بدون ثمن، وهو ما يمنح هذا التحليل وجاهته، خاصة بعدما خرجت السعودية من مغامرتها السورية بخفي حنين، بعد استيلاء النظام على معظم مساحة الغوطة الشرقية حيث الفصيل الأقوى الممول من السعودية، جيش الإسلام، ينتظر تقرير مصيره، في مدينة دوما، بعدما تم ترحيل الفصائل الأخرى، فيلق الرحمن وأحرار الشام المحسوبين على النفوذ التركي.

من المحتمل، إذا صح هذا التحليل، أن يشكل تفسيراً معقولاً لـ”صمود” جيش الإسلام وشروطه العالية في المفاوضات الجارية مع روسيا، وفقاً للتسريبات المنشورة عن مضمونها. لكن هذا يقع خارج موضوعنا.

الواقع أنه لا ينبغي الاستخفاف بتصريح ترامب، بصرف النظر عن صحة تفسيره “التجاري” المذكور. ففي الواقع لم يدل الرجل بأي تصريح مهم، يعلن فيه عن توجهات سياسية، إلا وتحولت إلى قرارات بعد فترة تطول أو تقصر. وعلى رغم أزمته الشخصية المتعلقة بتقدم التحقيقات في فضيحة علاقة فريقه بالروس، ما زال يملك القدرة على إجراء تغييرات كبيرة في طاقم الإدارة، الخارجية والأمن القومي مثلاً، بما يسهل له اتخاذ قرارات كبيرة. ما يمكن القيام به، بالنسبة لنا، هو التفكير في تداعيات مثل هذا القرار، في حال اتخاذه فعلاً، أعني إصدار الأمر بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية. فمن شأن هذا التمرين الذهني أن يكشف لنا أبعاد التصريح ومراميه.

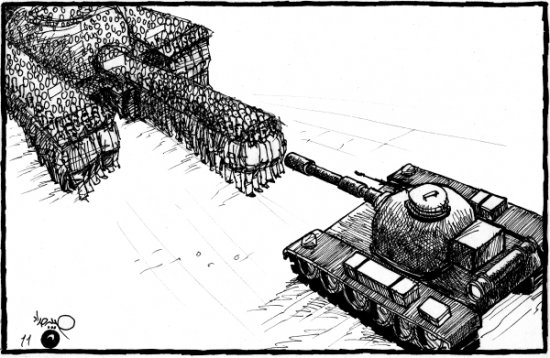

أول طرف سيصاب بالارتباك، إذا انسحبت القوات الأميركية فعلاً من سوريا، هو روسيا بوتين. صحيح أن الروس واظبوا على وصف الوجود الأميركي في سوريا بأنه غير شرعي، وطالبوا بانسحابهم، وحذروا من نوايا أميركية باستهداف مواقع حساسة للنظام الكيماوي، لكن من شأن انسحاب أميركي فعلي أن يضعهم أمام مرآة مكبرة. فالهدف الأهم من انخراط روسيا في الحرب السورية هو ملاعبة الولايات المتحدة في استعادة لعصر الثنائية القطبية، أي لكي تعترف واشنطن بموسكو نداً لها. فإذا “أخلى” الأميركي أمام الاندفاعة الروسية، كانت النتيجة اقتحام روسيا للفراغ. كحال ذلك الذي يستعد بكل ما يملك من قوة وعزم لرفع جسم يظنه ثقيلاً من الأرض، وإذ يكتشف أن الجسم المعني خفيف جداً، يكون قد فات الأوان وأكل المقلب. هذا ما نسميه في المجاز الشعبي عند أهالي عفرين بقصة تنكة الزيت الفارغة.

أضف إلى ذلك أن روسيا ستجد نفسها وجهاً لوجه أمام ما دأب تابعه السوري على المطالبة به: استعادة السيطرة على كل الأراضي السورية، وهي مهمة مستحيلة طالما رفضها الروسي، وكان يملك ذريعة قوية بوجود القوات الأميركية على الأرض. حتى في المستوى السياسي كان الروسي بحاجة إلى الأميركيين لتمرير تسوية روسية تبقي على النظام ورأسه، مع بعض التعديلات الثانوية في بنيته، أمام معاندة النظام والإيرانيين في المضي قدماً في “الحل العسكري” ورفض أي تسوية سياسية.

الطرف الثاني المعني بصورة مباشرة بانسحاب أميركي مفترض هو تركيا التي طالما اعتبرت وجود القوات الأميركية شرقي نهر الفرات + منبج عائقاً أمام مخططاتها بشأن إنهاء أي احتمال لقيام كيان كردي مفترض في المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية، ورفض أي مشاركة كردية في تقرير مصير سوريا السياسي في إطار مفاوضات جنيف أو أستانة أو سوتشي.

صحيح أن شكوى الحكومة التركية حقيقي بشأن تحالف الأميركيين مع قوات وحدات الحماية، ولطالما خيرهم أردوغان بين تركيا و”الإرهابيين” حسب وصفه لوحدات الحماية، لكن انسحاباً أميركياً فعلياً سيضع أردوغان أمام تحديات غير مسبوقة. فالاستيلاء بسهولة على عفرين، بفضل الضوء الأخضر الروسي – الأميركي، لا يعني أن الجيش التركي سينجح، بالسهولة نفسها في مناطق أخرى كمنبج وكوباني وتل أبيض وصولاً إلى أقصى الشمال الشرقي.

من المحتمل أن استمرار الوجود العسكري الأميركي هو ما يشجع أردوغان وأركان حكمه على إطلاق تصريحات نارية بشأن الرغبة في اجتياح مناطق سيطرة القوات الكردية، في حين أن الغاية الحقيقية منها هو تحضير الرأي العام الداخلي استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة. فإذا انسحب الأميركي فعلاً واجهت تركيا حرج وجوب ترجمة الأقوال إلى أفعال. وهي “أفعال” مكلفة قد ترتد على الفاعل بنتائج معاكسة لغاياته.

حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب المرتبطة به، سيكونان الخاسر الأكبر من أي انسحاب أميركي. فبفضل هذا التحالف تجاوز الحزب حجمه الطبيعي وتوهم قدرةً على الفعل وجني الثمار غير متناسبة مع الواقع. لكن تأسيس “حزب سوريا المستقبل” قبل أيام، وابتعاد بيانه الختامي عن مألوف خطاب الحزب، قد يكونان مؤشراً إلى تنسيق مبكر مع الأميركيين بشأن مرحلة ما بعد عفرين. فإذا صح هذا، فهو يجعلنا نعيد النظر في قراءتنا لتصريح ترامب نفسه. لكن هذا يتجاوز أيضاً حدود موضوع هذا المقال.

الواقع أن إيران هي التي تشكل بؤرة الاهتمام الأميركي في عهد “حكومة الحرب” التي شكلها ترامب من وزير الخارجية جورج بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وربما يكتمل النصاب بإقالة وزير الدفاع ماتيس واستبدال شخصية مناسبة أكثر لحكومة الحرب به. فإذا كانت الخطوة الأولى لمواجهة إيران هي انسحاب عسكري أميركي من سوريا (!) فعلى إيران أن تتوجس من استهدافها مباشرةً على أرضها، بدلاً من مواجهة نفوذها في سوريا ودول أخرى. مواجهة قد تشكل فيها إسرائيل رأس الحربة، أو قد تكون “زعزعة استقرار” النظام في الداخل هي الوسيلة.

الخلاصة هي أن الولايات المتحدة، بوصفها القوة الأولى عالمياً، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ما زالت قادرة على ممارسة تأثير كبير بقرارات متناقضة: إذا تدخلت، وإذا امتنعت عن التدخل، وإذا قررت الانسحاب في لحظة معينة من الصراع. ففي جميع هذه الحالات هي قادرة على إرباك اللاعبين الآخرين ودفعهم إلى أوضاع لا يريدونها، بخلاف روسيا، مثلاً، التي أعلنت سحب قواتها من سوريا ثلاث مرات، على طريقة برنارد شو الذي قال إنه يقلع عن التدخين عشر مرات كل يوم.

ترامب ـ بولتن: كيف لا يوافق شنّ طبقة!/ صبحي حديدي

لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تسمية جون بولتن مستشاراً لمجلس الأمن القومي، حتى تكشفت حقيقة تورّط الأخير في تشكيل لجنة عمل سياسي داعمة لمؤسسة «كامبرج أناليتيكا» التي استغلت ملايين الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون علم أصحابها، واستخدمتها في حملات سياسية واستثمارية متعددة. لا مشكلة في هذا، كما تُظهر ردّات فعل ترامب على هذه الفضيحة، أو سواها مما انكشف أو سينكشف، ما دام بولتن يتمتع بجاذبية قصوى لدى سيد البيت الأبيض.

غير معروف على نطاق واسع، ربما، أنّ بولتن كان مرشح ترامب المفضل لهذا المنصب منذ الساعة الأولى لتسلّم الأخير رئاسة أمريكا رسمياً؛ إذْ تردد اسمه قبل الجنرال المتقاعد مايكل فلين، كما طُرح مجدداً بعد إقالة فلين على خلفية فضيحة اتصالاته مع روسيا، حتى عاد بعد عزل هربرت ماكماستر مؤخراً. ورغم سخرية ترامب، خلال الحملة الانتخابية، من رجال جورج بوش الابن، فإنه ظلّ يرقب بولتن بعين الإعجاب ويتابع مداخلاته النارية على شاشة «فوكس نيوز»، ويتطلع إلى توظيفه.

لندعْ جانباً ما يُعرف عن الرجل من نزوع أعمى إلى الحرب والحلول العسكرية والتدخل الخارجي والقصف (أمثلة العراق وإيران وكوريا الشمالية هي الأبرز)؛ أو تمترس على الخطأ حتى بعد افتضاحه (حكاية أسلحة التدمير الشامل في العراق)؛ أو تجميل لأبشع الخيارات الاستخبارية، وعلى رأسها التعذيب (سجون أبو غريب وغوانتانامو والسجون الأمريكية السرية في تايلاند)؛ أو احتقار لأيّ جهد يُبذل على سبيل التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي (سبق أن اقترح طيّ حلّ الدولتين، وضمّ الضفة الغربية إلى الأردن، وغزّة إلى مصر). ولنذهب، في المقابل، إلى موقفه من الأمم المتحدة، حين كان مندوب أمريكا الدائم لدى المنظمة الأممية.

قبل عقد ونيف، إزاء وثيقة الأمين العام كوفي أنان حول إصلاح المنظمة، وضع بولتن 750 تعديلاً على مسوّدة من 26 صفحة! لم يكتفِ، كما للمرء أن يتخيل، بالاعتراض على «رطانة الجنوب»، تلك العبارة التي يستخدمها بعض الأمريكيين في هجاء اللغة التي تتعالى بين الحين والآخر بصدد نقد الأمم المتحدة، ولا بالاعتراض على المسائل «الخلافية» المعتادة والكلاسيكية، مثل تعريف الإرهاب ومفهوم السيادة الوطنية وتصدير الديمقراطية والكيل بمكيالين في ما يخصّ حقوق الإنسان وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومعالجة الفقر والمديونية ومشكلات البيئة واستثناء الأمريكي من محاكم جرائم الحرب…

لقد اعترض عملياً على كلّ فقرة في الوثيقة، سواء تحدثت عن قِيَم الهيئة الدولية ومبادئها القديمة والحديثة والقادمة، أو الشراكة الكونية في التنمية، أو التطوير الزراعي، أو مجابهة انتشار مرض الـ «إيدز»، أو مسائل الهجرة، أو السلام والأمن الجماعي؛ أو حتى… التكافؤ الجنسي بين الذكر والأنثى، وتمكين المرأة، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، وحوار الجنوب ــ الجنوب (وليس الشمال ــ الجنوب!). وقد مارس الاعتراض من وحي يقينه بأنّ بلاده هي العالم، أو هي ربما الإمبراطورية المعاصرة الوحيدة التي تحكم العالم على هذا النحو أو ذاك، بالتحالف مع حفنة «شركاء» و«حلفاء» هنا، أو بمقاتلة حفنة «عصاة» و«مارقين» هناك.

وهكذا فإنّ لقاء ترامب ــ بولتن ليس غريباً، البتة، لأنّ الثاني يليق حقاً بالأوّل لاعتبارات لا صلة لها بالخيارات السياسية والإيديولوجية ضمن صفّ اليمين الجمهوري أو المحافظين الجدد؛ ولا بالتطابق (أو التنافر!) بين شعار الرئيس حول استئناف مجد أمريكا، وانتماء مستشاره للأمن القومي إلى «مشروع القرن الأمريكي الجديد». معطيات اللقاء تنبثق، جوهرياً، من الطابع الديماغوجي الذي يجمع الرجلين، وضحالة التفريق بين صواب السياسات وخطلها، والجهل بالعالم خارج نطاق التنميطات التبسيطية والسطحية المسطحة.

وافق شنّ طبقة، كما كانت العرب تقول، ولكن ليس لأيّ سبب يتصل بتوافق العقل، بل بانطباق الطيش على الحماقة!

القدس العربي

أميركا تنسحب؟/ سلامة كيلة

أعلنت الولايات المتحدة، قبل أسابيع، أنها باقية في سورية أمدا طويلا. هلّل الإعلام، وانتشرت التحليلات بشأن المقصد الأميركي، وتكرّر الكلام عن تقسيم سورية. الآن، يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه سيسحب قوات بلاده من سورية، فامتلأ الإعلام بالتحليلات وساد التخبط. في الحالين، ظهر أن لا أحد يفهم إستراتيجية أميركا، ولا سبب وجودها في سورية، عدا الخطاب الدعائي المرتكز على محاربة تنظيم (داعش)، وهو خطاب سخيف وغير حقيقي. لهذا تتداخل التحليلات وتسود التكهنات، ويبدأ الردح أو إظهار الانتصار، حسب مصدر التحليل وموقفه من الثورة في سورية.

عادة ما تؤخذ التصريحات من مسؤولين وكأنها قرارات فعلية، وقد أُعلنت للتنفيذ. لهذا يصبح الموضوع هو إصدار موقف منها. وهنا تكثر أحكام القيمة، والتكهنات، وعبره تمرَّر سياسات كذلك. لا أحد يعتقد أن الهدف من تصريحاتٍ كثيرة يكون “تكتيكيا”، أو للتغطية على سياسة، أو للمناورة. ولفهم ذلك، لا بدّ من فهم الإستراتيجية الأساسية، والمصالح، وبالتالي السياسة الفعلية. لا تظهر هذه كلها في التحليلات، ولا يهتم المعلقون بها. لهذا يجري التأرجح في التحليل من نقيض إلى آخر، ومن موقفٍ إلى عكسه، ولا يُقدَّم سوى أحكام قيمة ومواقف عابرة.

مثلاً، هل ستبقى أميركا في سورية طويلاً؟ لا بالتأكيد، بالضبط لأنها “باعت سورية لروسيا” منذ سنة 2012، وهذا ليس موقف أوباما، بل موقف “المؤسسة” والاحتكارات. والآن، هل ستنسحب سريعاً؟ لا بالتأكيد أيضاً، لأن وجود أميركا في سورية كان ورقةً في التفاوض مع روسيا، حيث أنها تريد السيطرة على العراق، ووافقت على أن تكون سورية من حصة روسيا، حتى حينما قرّرت التدخل العسكري لم تمانع أميركا ذلك. لكن الأمر أوسع من ذلك، حيث التفاوض بين البلدين يشمل العالم. ولهذا كان يجب أن يكون لأميركا “مسمار جحا” في سورية، خصوصاً آبار النفط والغاز التي هي لشركاتٍ روسيةٍ، وفق الاتفاقات بين روسيا والنظام. وقد تحققت السيطرة على شرق سورية في ظل إدارة ترامب، وليس في أثناء إدارة سلفه باراك أوباما، بعد أن زاد عديد قواته هناك. لهذا، يمكن فهم التصريح بشأن الوجود طويل الأمد بأنه “تهديد” لروسيا بالسيطرة على جزء من سورية، إذا ما ظلت متعنتةً في المفاوضات بين البلدين.

في المقابل، لعبت روسيا على التناقض بين تركيا وأميركا، فسمحت لها بأن تسيطر على عفرين والشمال الغربي من سورية، ولا تمانع بأن تسيطر على تل رفعت، ومنبج، وحتى الشريط الحدودي السوري التركي. الآن، إذا ما انسحبت أميركا من الشرق والشمال الشرقي من سورية: هل ستظلّ السياسة الروسية هي ذاتها؟ لا بالتأكيد، لأن روسيا سوف تسعى إلى أن يسيطر النظام على هذه المناطق، وأن تعود هي لـ “استعادة” آبار النفط والغاز. هذا يعني صداما بين روسيا وتركيا، وتخريب التكتيك الروسي. هل قصد ترامب ذلك، على الرغم من أنه انفعالي وساذج سياسياً. ربما كان يهدف الى ذلك، حيث سيجري التسابق للسيطرة على تلك المناطق بين روسيا وتركيا، فيقع الصدام بينهما. خصوصاً أن روسيا تتبنى سورية فيدرالية، وتقرّ بفيدرالية في الشمال السوري، هي “كردية” طبعاً، وهذا ما يخيف تركيا.

إذن، كل هذه التصريحات الأميركية بشأن سورية يجب أن توضع في إطار تكتيكي، ضمن علاقة التفاوض/ الصراع مع روسيا بالتحديد. بينما لن تخرج أميركا من سورية قبل تفاهم عام مع روسيا، بما في ذلك الحل النهائي للوضع السوري. حيث ترفض أميركا أن يتحقق الحل، بانتصار روسي يفرض ما يريد.

وفي تصريح ترامب أمر آخر، ربما هو ما قصده بصفته مرابيا كبيرا، يتمثّل في الضغط على السعودية من أجل تمويل الوجود العسكري الأميركي، أي الحصول على مليارات أخرى، بعد كل تلك التي حصل عليها. قال ذلك صراحة في تصريحه بشأن الانسحاب مساء الثلاثاء.

العربي الجديد

ترامب وقرار الانسحاب من سورية/ رضوان زيادة

شكل إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سورية و «ترك الآخرين إدارة الأمور هناك»، خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، مفاجأة ليس للسوريين فقط وإنما لوزراتي الخارجية والدفاع الأميركيتين نفسيهما، ولذلك صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية أن ليس لديها علم بهذا القرار ورفضت التعليق على تصريحات ترامب في شأن سورية.

ويعد الإعلان مناقضاً تماماً لما أعلنه وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس من بقاء القوات الأميركية في سورية والتي يبلغ قوامها حوالى 2000 جندي لمنع ظهور منظمة إرهابية جديدة شبيهة بـ «داعش» ولضمان لعب دور الاستقرار في سورية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأميركي السابق تيلرسون في جامعة ستانفورد يوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) الماضي عبر تقديم ما سمّاه سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه سورية حيث أكد حينها أن الولايات المتحدة لن تسحب وجودها العسكري من سورية، فهو كما ذكر في خطابه أن الولايات المتحدة تعلمت من درس العراق أن الانسحاب المبكر قبل وجود حكومة شرعية ومستقرة قد يدفع البلد إلى الفوضى واللااستقرار ويمكّن جماعات أصولية ومتطرفة من استغلال الوضع وبناء موطئ قدم لها هناك بعدما جرى في عام 2013 عندما تمكنت داعش من استغلال انسحاب القوات الأميركية في العراق وإعلان خلافتها المزعومة من الموصل التي سيطرت عليها خلال وقت قصير جداً.

إذاً، يمكن القول أن وزارة الخارجية الأميركية أرادت تأكيد موقفها في شأن عدم انسحاب قواتها من شمال شرقي سورية والقواعد العسكرية التي ساعدت من خلالها قوات سورية الديموقراطية في القضاء على داعش حتى الوصول إلى الرقة التي باتت اليوم تحت سيطرة مطلقة لما يسمى المجلس المحلي المدني الذي تسيطر على قراراته قوات الحماية الكردية والتي تبدو اليوم تحت ضغط شديد بسبب العملية العسكرية التركية لطردها من مدينة منبج بعد طردها من عفرين.

ومن أهداف القوات الأميركية في سورية ضمان تحقيق الاستقرار والضغط على نظام الأسد لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بحيث يقود إلى سورية تحت قيادة جديدة ما بعد الأسد. والأهم القضاء على التأثير الإيراني في سورية، عبر القضاء على الوجود الإيراني هناك.

لفهم طبيعة تصريحات ترامب علينا أن نعود إلى كتاب «النار والغضب» للصحافي مايكل وولف الذي كشف ما يجري داخل إدارة ترامب خلال السنة الأولى، والأهم انه كشف في فصله الرابع عشر كيف اتخذ ترامب القرار بقصف مطار الشعيرات بعد استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في خان شيحون في إدلب. يذكر وولف أن قصف خان شيحون كان أول حدث خارجي يبرز امام رئاسة ترامب. حيث كما هو معروف تتشكّل معظم الرئاسات بالأزمات الخارجية، ويُعد أكثر أدوار الرئاسة أهمّية إبداء ردّ الفعل على الحوادث الخارجية.

لقد استخدمت الأسلحة الكيماوية من قبل بشار الأسد أكثر من مرة، وكان الرئيس باراك أوباما قد اعلن أن استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر، لكنه لم يفعل شيئاً عند استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في آب (أغسطس) 2013. يضيف وولف أن «غالبية إدارة ترامب مستعدة لتوقّع ردّ فعل الرئيس، أو ما إذا كان سيبدي ردّ فعل أصلًا. ولم يستطع أحد تحديد مدى أهمية هذه الأسلحة بالنسبة إلى ترامب». يضيف «بحلول منتصف صباح الرابع من نيسان(أبريل)، عقد اجتماع لإحاطة الرئيس بالهجوم الكيميائي. رأى الرئيس ودائرته المقربة من مجلس الأمن القومي – وبينهم ابنته إيفانكا – أن الهجوم فرصة مباشرة لتسجيل اعتراض أخلاقي. كان الحادث جليًا: مرة أخرى انتهكت حكومة بشار الأسد القانون الدولي باستخدام أسلحة كيميائية. كان هناك فيديو يوثق الهجوم، واتفاق بين أجهزة الاستخبارات على مسؤولية الأسد. الوضع السياسي كان مواتيًا: فشل باراك أوباما في الرد عند مواجهة هجوم كيميائي سوري، والآن بإمكان ترامب الرد. أما الخطورة فكانت ضئيلة فالرد سيكون محدودًا. أضف إلى ذلك أن الإدارة ستبدو كأنّها وقفت في وجه الروس وحلفاء الأسد غير الفعّالين في سورية، الأمر الذي سيسجّل لمصلحة ترامب محليًّا.

مع انقضاء اليوم، كانت إيفانكا ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي للشؤون الإستراتيجية منشغلتين بإقناع الرئيس بإبداء رد فعل ليس أقل من عقوبات أو إدانة كاملة لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو السيناريو الأفضل: الرد العسكري. كان المستشار جاريد كوشنر يشتكي لإيفانكا عدم تجاوب الرئيس، وبدا واضحًا له ولمستشار الأمن القومي مكماستر أن ترامب منزعج من الحاجة إلى التفكير في الهجوم أكثر من انزعاجه من الهجوم نفسه. أدركت إيفانكا وباول أن الطريقة الوحيدة لإقناع ترامب بالنظر في المسألة هي من خلال الصور لرفضه وحتى انزعاجه من الجداول والوثائق التي يتبادلها مسؤولو الإدارة في العادة، فأعدّتا عرضًا مرئيًا يُظهر أطفال خان شيخون والزّبد يخرج من أفواههم. نجح العرض وأصيب ترامب بالذهول وبدا له أنّه لا يمكن تصور عدم صدور رد فعل من الولايات المتحدة وبات منفتحًا على جميع الخيارات العسكرية.

وفي 5 نيسان، أحاط الجنرال مكماستر ترامب بالوضع في سورية، وبيّن له أنّ هناك خيارات عدة متاحة أمام الإدارة، وكالعادة أثقل مكماستر ترامب بالتفاصيل، ليظنّ الرئيس أنّه يتم التلاعب به. في النهار التالي، وفي طريقه للقاء الرئيس الصيني في منتجعه «مارالاغو» بولاية فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية، عقد ترامب لقاءً لمجلس الأمن القومي في شأن الرد على الهجوم بالأسلحة الكيميائية. كان القرار قد اتُّخِذ في شأن إطلاق الجيش الأميركي صواريخ توماهوك باتجاه قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لنظام الأسد. أمر ترامب من طائرته بأن يتم الهجوم في اليوم التالي. وفي أثناء لقاء ترامب مع الرئيس الصيني تم الهجوم على قاعدة الشعيرات. كانت لحظة سعيدة أسرّ فيها ترامب لأحد ضيوفه: «هذه واحدة كبيرة». فريق الأمن القومي بدا مرتاحًا بصورة نادرة؛ فالرئيس الأهوج وغير المتوقع بدا متوقعًا وطيّعًا.

المهم، في هذا الوصف الدقيق لما جرى داخل إدارة ترامب هو ان «ترامب كان منزعجًا من الحاجة إلى التفكير في الهجوم أكثر من انزعاجه من الهجوم نفسه» ولذلك علينا أن نتوقع دوماً ردود فعل عسكرية غير متسقة مع السياسة الخارجية طالما بقي ترامب في الرئاسة وفي البيت الأبيض.

* كاتب سوري

الحياة

ترمب يقتفي خطوات أوباما في سوريا/ عبد الرحمن السراج

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة على تأكيد اختلاف سياسته الخارجية عن سياسة سلفه باراك أوباما، ففي خطاب حالة الاتحاد الأخير أعلن تبنّيه سياسة “أقصى قدر من الضغط” على كوريا الشمالية، ودعمه للمظاهرات المعارضة للنظام الإيراني على عكس الصمت الذي تبنّته إدارة أوباما تجاه مظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009.

لكن إعلان ترمب الأخير عن نيته الانسحاب من سوريا أظهر عكس ذلك. فقد تحدث الرئيس الأمريكي عن نيته سحب قواته التي تعمل في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في الوقت الذي صرح فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بأن الوجود الأمريكي في سوريا ما زال ضروريًا لتعزيز المكاسب على الأرض.

ولم يُفلح تراجع البيت الأبيض يوم الأربعاء عن تصريح ترمب، حين أكد مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز موافقة الرئيس بعد اجتماع مع فريقه للأمن القومي على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا “لفترة أطول قليلًا” وأنّه لا يرغب بالتزام عسكري طويل الأمد هناك، في إخفاء رغبة الرئيس القوية بالخروج من سوريا السابق لأوانه.

ذهب محللون إلى مقارنة الخروج المزمع لترمب من سوريا بانسحاب أوباما من العراق في 2011. أجرت هذه المقارنة صحيفة “ذا إنكوايرر” البريطانية التي استدعت مشهد سحب عشرة آلاف جندي من العراق قبل تمكن الولايات المتحدة من القضاء على تنظيم القاعدة في العراق. وأشارت إلى أن القاعدة عادت إلى السطح بصورة أكثر وحشية وهي تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، فضلًا عن تهديده للدول الغربية.

يثير تصريح ترمب تساؤلا حول إدراكه حقيقة أن انسحاب الولايات المتحدة سيصب في مصلحة إيران وروسيا، وربما داعش. وهنا يبرز التشابه بين ترمب وأوباما في تجاهل كليهما لنصائح كل من المستشارين العسكريين والأمنيين والحلفاء في الشرق الأوسط، الذين بدا واضحًا أن أيًا منهم لم يكن لديه علم بتصريح ترمب قبل أن يدلي به.

فقد أكّد الجنرال فوتيل في مؤتمر في المعهد الأمريكي للسلام أن استمرار الوجود الأمريكي في سوريا مهم لتثبيت هزيمة داعش، وأنّ “المرحلة الأصعب ما زالت أمامنا… وتتمثل في جلب الاستقرار إلى هذه المناطق وتعزيز مكاسبنا وإعادة السكان إلى بيوتهم”. لا يعني البقاء الأمريكي بالضرورة فكرة إعادة بناء سوريا التي طالما حذر ترمب من الغرق فيها، ويكفي النظر إلى الوضع المزري للبنية التحتية للعراق الآخذ في التدهور منذ غزو 2003.

إن من شأن الانسحاب الأمريكي أن يعزز موقف روسيا وإيران في سوريا، ويسهل مهمة طهران في ممر جسر بري يصل إلى بيروت. الأمر الذي يعارضه كل من وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس والمستشار الذي اقتربت نهاية وظيفته هربرت مكماستر، فضلًا عن أن المسؤولين الجدد في الإدارة – وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون – يملكان مواقف متشددة تجاه روسيا وإيران ومن غير المرجح أن يوافقا على تسليم سوريا لهما. إلا أن ترمب اقتفى خطوات سلفه بإعلانه استراتيجيته في سوريا مسبقًا وأفصح عن رغبته القوية في الخروج من سوريا بأسرع وقت.

يكمن الاختلاف الأبرز في السياسة الخارجية بين إدارتي ترمب وأوباما في الشكل وليس في المضمون. فلم يُخفي كلاهما الضجر تجاه أعباء الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم. ويمكن ملاحظة نبرة مستمرة في السياسة الأمريكية منذ سنوات حكم أوباما وحتى الآن تتلخص في أنّ على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مسؤولياتها الدولية السابقة.

ما يميز التفكير الاستراتيجي لكل من ترمب وأوباما – إذا جازت التسمية جزافًا – هو طغيان السياسات المحلية على السياسة الخارجية. وهو ملمح أعطت مجلة “ذا ويكلي ستاندرد” الأمريكية مثالين صارخين عليه. الأول حين برر أوباما سحب القوات من العراق في 2011 بأن “الوقت قد حان للتركيز على إعادة بناء البلاد هنا في الوطن”، وليس بتراجع وتيرة الحرب.

أما المشهد الثاني فهو تبرير ترمب لاستراتيجيته للأمن القومي في كانون الأول الماضي بأن الرؤساء السابقين “تورّطوا في بناء الدول في الخارج وفشلوا في الوقت نفسه ببناء الوطن وسد حاجته”. وهنا يظهر تأكيد كليهما على أن الازدهار على المستوى المحلي مُقدّم على الأمن والسلم الدوليين. وهنا يبدو أن كليهما يحملان شعار “أمريكا أولًا”.

من الواضح أن ترمب وأوباما لا يؤمنان بمشروعية فكرة دعم تحرر الشعوب حول العالم واستغلال القوة الأمريكية لأهداف خيّرة خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي يردّان عليه بسؤال: “ما الذي يخصنا هنا؟”. وربّما يتفوق ترمب على أوباما في صياغة هذه الفكرة بقوله: “لا يمكننا بعد الآن الدخول في مسائل لا تجني الولايات المتحدة من ورائها أي مكاسب”، وتأكيده أن مهمة البعثات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية “قتل الإرهابيين” وليس “بناء الدول”.

تلفزيون سوريا

ترامب سينسحب من سورية ومن بعده… الطوفان/ حازم الامين

فاجأ دونالد ترامب العالم مجدداً! ها هو ينوي الانسحاب من سورية. الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق، ذاك أن الرجل على أبواب مواجهة مع طهران، والانسحاب يعني للوهلة الأولى خطوة إلى الوراء في هذه المواجهة!

محاولات إيجاد سياق لقرار الرئيس الأميركي لن تفضي إلى تصورٍ لمستقبل سورية والإقليم في ظل هذا الفراغ الجديد. فالخطوة الأميركية إذا ما بوشر في تنفيذها على نحو سريع ستفسح في المجال لما لا يحصى من مواجهات. وسيأخذ الاصطفاف الإقليمي أشكالاً جديدة. الانسحاب من سورية يعني مواجهة أكيدة بين تركيا والأكراد في سورية. والانسحاب يعني أيضاً تحويل احتمالات المواجهة بين طهران وتل أبيب إلى واقع شبه محسوم. والانسحاب يعني ترك فلاديمير بوتين لاعباً دولياً وحيداً في سورية، مع ما يعني ذلك من احتمالات استمالته مزيداً من حلفاء واشنطن إلى صفه ومن بينهم عمان مثلاً. لكنه سيعني أيضاً تفويض موسكو مهمة ليست بحجم تنفيذها.

الانسحاب يعني انهيار نظام الحرب في سورية، والتأسيس لنظام حرب مختلف، مع ما يترتب على هذا التأسيس من استئناف للدمار والحروب.

قرار الانسحاب من سورية لا يشبه إطلاقاً القرار الذي كان اتخذه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالانسحاب من العراق. فالأخير وعلى رغم النتائج الكارثية لقراره، وما نجم عنه من تسليم طهران القرار العراقي، جاء في سياق «إيجابي»، أي إن الرئيس قال: «لقد أنجزنا المهمة وعلينا العودة إلى البلاد»، أما ترامب فانسحابه يوحي برغبته في فتح سورية على احتمالات حروب. هو انسحاب انتقامي، ويوحي بأن القوة الأولى في العالم غير مسؤولة عن شيء، ويمكن أن تخلي موقعها لقوى الشر الصغرى، وهي إذ استدرجت قوى محلية إلى موقعها في النزاع فها هي تتركهم وحيدين في مواجهة جيوش جرارة. هذه حال أكراد سورية الذين ستنقض أنقرة عليهم فور مغادرة آخر جندي أميركي مناطقهم، وهذه حال الأردنيين الذين سيجدون أنفسهم وجهاً لوجه مع طهران في جنوب سورية، ولن يعثروا على ضالتهم إلا في مزيد من الاقتراب من موسكو ومن تل أبيب.

تفسير الخطوة بصفتها تمهيداً لمواجهة مباشرة مع طهران في سورية، خصوصاً في ظل الاحتقان الكبير في العلاقة مع موسكو بعد خطوتي طرد الديبلوماسيين، يعني أننا على مشارف ولادة جهنم شرق أوسطية جديدة أين منها جهنم السورية اليوم. لكن المخيف أن هذا هو التفسير الوحيد لهذه الخطوة الصادمة. حرب إسرائيلية – إيرانية في وسط سورية وفي جنوبها، وابتلاع تركي للشمال والشرق. والأرجح أن موسكو لن تقوى على إدارة هذا العنف وعلى توظيفه في مد نفوذها إلى مناطق الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأميركي.

لكن واشنطن القادرة على تفجير كل هذه التناقضات لن تكون قادرة على ضبط نتائجها. ولطالما أنجبت الحروب ما لم يكن متوقعاً. فولادة «داعش» كانت في لحظة إحلال العنف في فراغ خلفه الأميركيون، وتحول قاسم سليماني الرجل الأول في العراق حدث في لحظة مشابهة.

حسابات تل أبيب ليست هي نفسها حسابات واشنطن، وإذا كان إلغاء الاتفاق النووي هو وجهة العاصمتين، إلا أنهما تفترقان في الكثير من الحسابات الموازية. كذلك الأمر بالنسبة إلى أنقرة، فتخلي واشنطن عن الأكراد في سورية سيدفع إلى حرب تتقدم فيها حسابات أنقرة حسابات واشنطن، وعودة الأخيرة إلى مسرح التأثير لن يكون طريقه معبداً.

في خطوة الانسحاب قدر من المراهقة ومن العجز عن احتساب تبعات هذا الانسحاب وما يجره على واشنطن نفسها من ضعف في الموقع وفي القدرة على التأثير. وهذه المراهقة التي لطالما وسمت سياسة ترامب في الكثير من المحطات وليس أقلها الإقالات المرتجلة لرجالات إدارته، ستضاعف انعدام الثقة بين واشنطن وبين كل جماعات المنطقة.

وإذا كان المثل الكردي القائل «لا صديق للأكراد إلا الجبال»، هو ما يمكن تكراره إلى حد الابتذال في الكثير من المناسبات، لا سيما في الأشهر الأخيرة المنصرمة، سواء في كركوك أو في عفرين واليوم في القامشلي على الأرجح، فإن شطره الثاني يمكن أن يكون «لا صديق لواشنطن في الشرق الأوسط إلا تل أبيب». وأثبت ترامب أن قابليته لبيع القوة والدعم لا حدود لها، لكن أيضاً لا حدود لقابليته على التخلي عن أقرب حلفائه وزبائنه.

ربما أربك قرار الانسحاب خصوم واشنطن في سورية، أي موسكو وطهران، ووضعهما وجهاً لوجه أمام استحقاقات كانت واشنطن تتولى تصريفها. لكن لتخلي واشنطن عن موقعها في ضبط أشكال النزاع وفي لجم احتمالات تمدده سيؤدي إلى نتائج تفوق ما هدفت إليه واشنطن من وراء قرار انسحابها من سورية. هزيمة «داعش» مثلاً لم تكن ممكنة لولا المشاركة الأميركية في الحرب على التنظيم في كل من سورية والعراق. فمشاركة واشنطن في هذه الحرب لم تكن ميدانية وحسب، إنما تأمن عبر هذه المشاركة غطاء عربي سحب من يد التنظيم إمكان توفير غطاء مذهبي له كان سيجعل النصر عليه مستحيلاً.

بعد الانسحاب الأميركي ستفقد المنطقة ضابطاً حدودَ الموت والقتل. تركيا ستقضي على الأكراد. المسألة لن تكون انتصاراً، بل دفعهم بعيداً من حدودها مع سورية. والحرب بين إسرائيل وإيران أيضاً ستبحث عن فرصة لـ «انتصارٍ» كامل. وفلاديمير بوتين ربما كان الخاسر الأكبر، ذاك أن «المارد الروسي» من ورق في آخر المطاف، ولن يقوى على إدارة كل هذه الحروب.

هذا هو دونالد ترامب، الرجل الذي يدير أكبر دولة في العالم على نحو ما يدير شركته. الحلفاء بالنسبة إليه مجرد زبائن، والحروب أشبه بأسواقٍ، والدم مجرد لونٍ أحمر يغني مشهد ما يطمح إليه من تبادلات.

الحياة

ترامب والانسحاب من سورية: نهاية التحالف الروسي التركي الإيراني؟/ أرنست خوري

أضافت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، جرعة إضافية من الغموض على الكلام المفاجئ الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس حول قراره سحب قواته “قريباً جداً” من سورية، بشكل يناقض كلياً السياسة الأميركية التي تبلورت منذ أكثر من عام حيال الوضع السوري، والقائمة على التعاطي مع منطقة شرقي الفرات كأرض نفوذ أميركية خالصة، خصوصاً لجهة قطع طريق إيران من الحدود السورية العراقية باتجاه دمشق والحدود اللبنانية تالياً. قرار فاجأ وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين قبل أي طرف آخر، وهو ما ترجم علناً بتعليقات من نوع “لا علم لنا أبداً بهكذا انسحاب ولا خطط لسحب قواتنا من سورية”، بحسب تعابير المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نيورت. كلام ترامب، الذي جاء في مهرجان عمالي في أوهايو، كمّله تسريب لـ”وول ستريت جورنال” كشف أن ترامب أصدر تعليمات بتجميد مساعدات قدرها 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار مناطق يسيطر عليها حلفاء أميركا من قوات “سورية الديمقراطية” شرقي الفرات، المنطقة النفطية التي فرضت أميركا رقابة مشددة عليها ومنعت أي اقتراب لمعسكر إيران ــ روسيا ــ النظام السوري منها، وبنت فيها مجموعة من القواعد العسكرية الصغيرة ينتشر فيها نحو ألفين من قوات العمليات الخاصة الأميركية. وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة إياها، فإن البيت الأبيض يدرس دور الولايات المتحدة في مستقبل سورية، فجاء قرار تجميد المساعدات المذكورة “في إطار هذا التقييم، وكترجمة لتصريح ترامب حول انسحاب القوات من سورية”. وذكرت الصحيفة أن وصول مكافحة تنظيم “داعش” في سورية إلى طريق مسدود، دفع بترامب إلى اتخاذ هذا القرار.

وتخصيص 200 مليون دولار لإعادة إعمار مناطق سيطرت عليها قوات “سورية الديمقراطية” في دير الزور خصوصاً، هو قرار أعلنه وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون خلال اجتماع “التحالف الدولي لمكافحة داعش” في الكويت فبراير/ شباط الماضي، ونُظر إليه في حينها كتتمة طبيعية لاستراتيجية وزارتي الدفاع والخارجية تجاه سورية، لناحية تثبيت منطقة شرق الفرات والبادية السورية لجهة الجنوب، كمناطق نفوذ أميركية يمنع على حلفاء إيران الاقتراب منها.

وهيمن الصمت الكامل في عواصم الدول المعنية في الملف السوري، تحديداً إيران وتركيا وروسيا، حيال مفاجآت الانسحاب الأميركي من سورية، عسكرياً وسياسياً. صمت يمكن تفسيره برغبة هذه الدول بمعرفة ما إذا كان كلام ترامب وما تلاه من تسريبات صحافية يندرج في خانة المناورة، أو أنه فعلاً استراتيجية جدية. لكن في جميع الأحوال، إن كان الانسحاب الأميركي من الملف السوري و”ترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر”، على حدّ تعبير ترامب نفسه، قراراً جدياً، فإنّه يمكن أن يثير المخاوف الروسية التركية الإيرانية أكثر من الارتياح، مع أن قراراً مماثلاً يفترض أن يترك منطقياً، سعادة عند هذا المحور، لكونه يترك، نظرياً، ساحة شرقي الفرات مفتوحة أمام إحدى هذه الدول لملء الفراغ الأميركي المتوقع. لكن الأمور قد لا تكون بهذه البساطة؛ أولاً أن الانسحاب الأميركي، إن تم، قد يثير خلافات كبيرة بين الثلاثي الروسي الإيراني التركي حول من هو الأحق باحتلال تلك البقعة الجغرافية. وكل من روسيا وتركيا وإيران تعتبر تلك المنطقة شديدة الأهمية، لكونها منطقة حدودية، ونفطية تحوي أكبر حقلين للغاز وللنفط في سورية (حقلا العمر وكونيكو)، وقريبة من العراق ومن تركيا.

فمن جهة، تركيا قد تعتبر أن من حقها مدّ حربها السورية ضد المسلحين الأكراد إلى شرقي الفرات لناحية دير الزور، لأن تلك المنطقة ممسوكة من عدوها الأول، أي “قوات سورية الديمقراطية”، التي حاربتها ولا تزال في منطقة ريف حلب وتهدد بمواصلة القضاء عليها حتى في مناطق الحسكة مثلاً. كما أن إيران تعتبر تلك المنطقة الأهم بالنسبة إليها على الإطلاق، من بعد دمشق والحدود اللبنانية ربما، لكونها تعتبر امتداداً رئيسياً لما يعرف بـ”طريق طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ بيروت”، والتي تختصر حلم إيران التوسعي بربط مناطق سيطرتها في الشرق الأوسط وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، ليصبح كل من العراق وسورية ولبنان أرضاً ممسوكة من إيران، لا سياسياً فحسب، بل عسكرياً أيضاً، وككتلة جغرافية واحدة مرتبطة ميدانياً بطريق بري يسهّل نقل الأسلحة والمقاتلين. أما روسيا، فهي بدورها، تودّ أن تكون منطقة البادية والصحراء السوريتين من حصتها، لتوسيع رقعة نفوذها في سورية، لكن ذلك يعرضها للاشتباك شبه الحتمي مع تركيا وإيران، شريكيها في مسار أستانة، الذي يمكن تسميته مجازاً بمسار إنهاء الثورة السورية وإبقاء نظام بشار الأسد صورياً، في مقابل تقاسم الدول الثلاث هذه مناطق النفوذ السورية في ما بينها.

لكن الغموض الذي رافق وتلى قرار ترامب الانسحاب من سورية “وترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر”، ولّد أسئلة أكثر مما قدّم أجوبة. فكيف تنوي أميركا محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وهي تخليها لإيران، في حال حصل الانسحاب من منطقة حدودية مع العراق، تمسك مليشيات إيران بزمامها من الجهة العراقية؟ أم تصحّ فرضية بعض وسائل الإعلام الأميركية حول أن قرار الانسحاب يوحي برغبة أميركية بضرب إيران فعلاً، بالتالي يجب استباق القصف بانسحاب من سورية لتفادي ردّ يستهدف الأميركيين هناك؟ ثمّ هل وافق مستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون، الذي يتسلّم منصبه رسمياً في التاسع من إبريل/نيسان المقبل، على قرار ترامب؟ فبولتون، رجل الحرب ضد إيران، وصقر حقيقي في هذا المجال، هل يكون تمّ التنسيق معه حول الخطوة التي ربما تفتح المجال لإيران من أجل توسيع منطقة نفوذها؟ أم يكون قرار ترامب مادة خلاف مبكرة مع بولتون، العقائدي الإيديولوجي في كل ما يتعلّق بالسياسة الخارجية الأميركية الحربية، تحديداً في ملفات من نوع إيران؟ ثم، ألم يبنِ ترامب خطابه المعادي لسلفه باراك أوباما على مهاجمة قرار الأخير الانسحاب من العراق عام 2011؟ فكيف يقرّر مغادرة سورية في عزّ تقاسم الدول المعنية للنفوذ هناك، وفي وقت لا يستبعد كثيرون أن يعود تنظيم “داعش”، باسمه الصريح أو باسم جديد؟

من الجهة الأخرى، لا يُستبعد أن تخرج استعراضات إعلامية وسياسية تركية تعتبر أن قرار الانسحاب الأميركي هو استجابة للتهديدات التركية بمواجهة أي طرف يدعم قوات “سورية الديمقراطية”، من عفرين إلى منبج وعين العرب وصولاً إلى أي مكان آخر. كذلك إيران، من المنطقي، بعدما تتأكد من جدية قرار ترامب، أن تعتبر الانسحاب الأميركي بمثابة إعلان خسارة رسمية لواشنطن في سورية، بما أن “داعش ــ المدعوم أميركياً” بحسب الدعاية الإيرانية، سقط على يد إيران وحلفائها. أمّا الصداع الأكبر، فربما يضرب رؤوس حكام الكرملين، فلا موسكو ستتمكّن ربما من تأدية دور الحكم بين طموحات تركيا وإيران بمنطقة شرق الفرات، ولا هي، أي روسيا، قد تكون بمنأى عن الرغبة الكبيرة في أن تكون هذه المنطقة، الأميركية حالياً، من حصتها مستقبلاً، وهو ما يعني، أيضاً، وربما، أن التحالف الثلاثي الإيراني ــ الروسي ــ التركي الهش حول سورية، قد ينقلب عداءً حقيقياً بين هذا الثلاثي، بسبب قرار أميركي صدر من حيث لم يتوقعه أحد.

العربي الجديد

من سيملأ الفراغ إذا انسحب الأمريكيون من شمال سوريا؟/ وائل عصام

لا شك أن الأكراد هم أكثر الأطراف قلقا وتحسبا لما يمكن أن يقدم عليه الأمريكييون من خطوات قد تفضي لانسحاب قواتهم من المناطق الكردية شمال سوريا، فهم في هذه الحالة سيصبحون مضطرين للتنازل عن قدر كبير من استقلالية حكمهم الذاتي وطموحهم الانفصالي، لصالح الطرف الإقليمي الأقوى الذي سيستفيد من الغياب الأمريكي.

البعض يتحدث عن أن هذا الانسحاب الأمريكي، إن تم، سيكون لمصلحة تركيا، البعض الآخر يقول إنه هدف لروسيا وإيران. وإذا أردنا استعراض فرص وحظوظ الطرفين فعلينا بداية أن نستعيد الحالة الأكثر مماثلة في تقاسم النفوذ بين أطراف الصراع في الجغرافيا الأقرب، العراق، فالعراق شهد انسحابا للقوات الأمريكية منذ نحو ستة أعوام، وبلا شك أن القوى التي ظلت تهيمن على السلطة هناك، هي القوى الشيعية الموالية لإيران في المناطق العربية، والقوى الكردية القومية في كردستان العراق، وظل التأثير الإيراني هو الأقوى في العراق بعد الانسحاب الأمريكي، دون أن ينافسها أحد من الدول العربية المجاورة والإقليمية، وإذا وصلنا للحالة الأكثر تشابها والأقرب زمنيا، وهي النزاع الذي احتدم حول كركوك قبل أشهر، فإنها تماثل إلى حد كبير الوضع في شمال سوريا، فالأطراف المتنازعة حول كركوك هي نفسها، قوى كردية، قوات شيعية وحكومية موالية لإيران في بغداد، وجود تركي خجول في معسكر بعشيقة، وقوات أمريكية محدودة، وتنظيم «الدولة» الذي أبعد وهمش في جيوب صحراوية بأطراف كركوك وجبال حمرين، وعرب سنة في كركوك وجارتها الحويجة تتقاذفهم الأطراف كلها. أما النتيجة فكانت لصالح قوات الحكومة والمندوب السامي لإيران في العراق، قاسم سليماني. ولاحظنا التواطؤ والتعاون بين إيران وحكومة بغداد من جهة، وبين الطرف الكردي الذي سحبته طهران لجانبها وهو حزب الطالباني.

صحيح أن الأمريكيين لم يكن تواجدهم في كردستان بالثقل العسكري ذاته كما هو عليه الحال في شمال سوريا، لكنهم أيضا انسحبوا سياسيا من أزمة كركرك بدون القدرة على التأثير فيها، وهو مشهد مماثل لما يمكن أن يؤول إليه التأثير الأمريكي شمال سوريا في اللحظة التي سينسحبون فيها عسكريا من المناطق الكردية.

إذا أتينا للوضع في شمال سوريا فقد يكون الحزب الكردي الجديد الذي أثيرت أنباء عن تشكيله في شمال سوريا والذي يقال إنه يحض على التعاون مع العراق دون توضيحات بالقصد من ذلك، ما هو إلا خطوة تمهيدية أمريكية، لإرساء وضع ما في شمال سوريا، بعيدا عن النظام السوري، وهي محاولة لا يبدو أنها تقف على قدمين، تذكرنا بمحاولات واشنطن تدعيم سلطة حليفيها اياد علاوي وأحمد الجلبي في العراق مقابل نظرائهم الشيعة الموالين لإيران، قبل أن تبعدهم إيران إلى الهامش، فالنظام السوري، ما زال يحتفظ حتى الآن بمربع أمني في عاصمة الأكراد القامشلي، وإيران وكذلك النظام، لديهم علاقات قديمة بعدة أجنحة كردية شمال سوريا، كالمقربة من طالباني خصوصا. ولا ننسى أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان لجأ لنظام الأسد قبل أن يضطر الأخير لإبعاده خوفا من تهديدات أنقرة.

لذلك فإن النظام وإيران قد يكررون ما فعلوه في كركوك، باجتذاب تلك الأطراف الكردية لجانبهم، وعقد تسوية تقضي ببسط سيطرة دمشق على المناطق الكردية شمال سوريا، وقبلها بالطبع انسحاب كردي لصالح النظام من دير الزور والرقة العربيتين. ولا تبدو وحدات حماية الشعب الكردية ومن ورائها الـ «بي كي كي» تمانع بشدة هذا المصير إذا اضطرت له وخيرت بشأنه، بين سيطرة دمشق أو سيطرة من أنقرة! وهذا الموقف هو ما صرحت به وحدات حماية الشعب الكردية أكثر من مره، خصوصا عندما يجدون أنهم بين نارين، دمشق أو أنقرة، فيصرحون بأنهم جزء من «الدولة السورية» ويدعون قوات النظام للدخول. كل هذه الحسابات المحلية والإقليمية التي ذكرناها، تتسق مع سياسة القطب الدولي روسيا، التي ترغب أولا بإبعاد الأمريكيين، وثانيا بأن يكون البديل هو النظام السوري، وهو الطرف الأقرب لها بلا شك من تركيا.

ومن هنا فإن حظوظ تركيا تبدو ضعيفة في الاستفادة من الخروج الأمريكي، إن تم قريبا، فلا ننسى أن تركيا تدخلت في شمال سوريا مرتين، واحدة بتوافق أمريكي في درع الفرات ووفرت أمريكا حينها غطاء جويا لهذه العملية، وثانية في عفرين بغطاء روسي. وإذا انسحب الأمريكيون فمن المستبعد أن يمهدوا الطريق لتركيا محلهم لأن هذا ببساطة ضد رغبة حلفائهم الأكراد، وتبدو منبج التي تتحدث انقرة عن ضرورة استعادتها منذ عامين، المثال الأبسط على الرفض الأمريكي لدخول تركي في مناطق تهيمن عليها القوى الكردية. صحيح أن الأتراك سيديرون ظهورهم للأمريكيين ويستغلون انسحابهم ويقبلون على التنسيق مع موسكو على اعتبار أنها قد تؤمن مصالحهم بإبعاد الأكراد وهذا صحيح، ولكنها قد لا تمنحهم موطىء قدم في الفراغ الأمريكي شمال سوريا، فقد يصدمون مجددا، بأن الروس سيفضلون دمشق عليهم، وقد لا تعارض أنقرة هذا الخيار لأنه يحقق مصلحتها أيضا في تهميش السلطة الكردية وتهشيم الطموح الانفصالي الكردي على الحدود التركية الجنوبية.

كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

وائل عصام

القدس العربي»

الانسحاب الأميركي يترك روسيا وإيران وتركيا في الفخّ/ عبدالوهاب بدرخان

هل عنى دونالد ترامب ما قاله عن الانسحاب «قريباً جداً» من سورية؟… على رغم كل شيء، هذا رئيس الولايات المتحدة، ومهما صعب توقّع قراراته فإنه لا يمكن أن يعبث بملف استراتيجي. كل ما قاله سابقاً كمرشح ثم كرئيس منتخب، حتى ما يُصدَّق منه وما لا يُصدَّق، مارس إصراراً شديداً على تحقيقه وواجه الانتقادات والعراقيل القضائية، كما في التمييز ضد بلدان محدّدة وتشديد شروط السفر والهجرة لمواطنيها، أو في دفاعه المستميت عن خفايا علاقته بروسيا ورئيسها. الغريب في مسألة سورية أن نية الانسحاب جاءت من دون مقدّمات واضحة اعتادت المصادر الأميركية كشفها أولاً بأول. لكن عندما تقول الخارجية الأميركية أن لا علم لديها بما أعلنه الرئيس عشية تسلّم مايك بومبيو شؤون وزارته رسمياً، وعندما تكثر التسريبات والإشارات الى استياءٍ هنا وهناك بما في ذلك في البنتاغون، وعن استهجانٍ وحتى غضب في عدد من أوساط الجمهوريين، وعن انزعاج في إسرائيل… كل ذلك يشير الى أن الفكرة لم تُناقَش ولم تنضج، والفارق الوحيد أن ترامب لم يتعامل معها بتغريداته المعتادة بل تولّى شخصياً كشفها.

لذلك كثُرت التفسيرات، من قبيل أن ترامب رمى كرته الملتهبة فجأة مستوحياً من لقائه مع عمال صناعيين في أوهايو الـ «سبعة تريليونات دولار» التي أنفقتها أميركا في الشرق الاوسط، ومتذكراً أيضاً أنه تعهّد خلال حملته الانتخابية عدم الإنفاق العسكري في الخارج وإجبار الدول كافةً على الدفع مقابل دفاع أميركا عنها. لكنه كان استثنى محاربة الارهاب وإنهاء تنظيم «داعش»، ويعتبر الآن أن هذه المهمة انتهت أو هي في صدد الانتهاء، لذا حان وقت الانسحاب. وإذا استُرجع قوله قبل انتخابه «سنحارب الإرهاب وليس سورية وروسيا»، يبدو تفكيره كأنه منظّم لكنه وجّه ضربتين مهمّتَين للنظام السوري وللمرتزقة المتعاملين مع روسيا. ولا شك في أن الذين سارعوا لأسباب متفاوتة الى التقليل من حديثه عن الانسحاب ما لبثوا أن لمسوا جدّيته حين جمّد المئتي مليون دولار التي كانت مخصّصة للإعمار في شمال شرقي سورية.

كما فعل ترامب بإرث باراك اوباما في الرئاسة، يريد على ما يبدو محو أي أثر لريكس تيلرسون في الخارجية. كان انتقد بمرارة نهج «الانسحاب» الأوبامي من العراق، مع علمه أن سلفه أقدم على خطوة شعبية في الداخل حتى لو لم تكن صحيحة سياسياً أو استراتيجياً. لذلك، استفزّ إعلانه الانسحاب من سورية ناقديه الذين لم يتأخّروا في خلع لقب «اوباما 2» عليه، مع فارق أن الرئيس السابق استفاض في شرح أسباب رفضه التورّط في سورية مستشهداً دائماً بما حصل في العراق من دون أن يعترف بـ «خطأ الانسحاب»، أما دوافع ترامب وشروحه فتقتصر على حساب التكاليف، لكنه مهما فعل لن يستطيع تعويض التريليونات السبعة، ولا فرض معادلة الدفع مقابل البقاء تحت مظلّة النفوذ الأميركي.

كان اوباما يريد الانسحاب من الشرق الأوسط لنقل الاهتمام الاستراتيجي الأميركي الى الصين وآسيا، وكان دائم الاستعداد للعمل مع روسيا ولم يخض أي منافسة معها في سورية وبالتالي لم يهتم بتحديات فلاديمير بوتين وابتزازاته. إذاً، يلتقي ترامب مع سلفه على دوافع الانسحاب، وكان متوقّعاً أن يذهب أبعد في التقارب مع بوتين لولا سخونة قضيتَي التدخّل الروسي في الانتخابات واتصالات قريبين من الرئيس مع شخصيات روسية. في المقابل، فُسّرت مهادنة اوباما إيران بأنه يرمي على المدى البعيد الى اجتذابها والتعاون معها في إطار الاستراتيجية الآسيوية للولايات المتحدة، ولأجل ذلك تغاضى عن توسيعها نفوذها في محيطها العربي، على رغم تلمّسه أن هدفه كان وهميّاً، كذلك اتضاح البعد التخريبي لهذا النفوذ الإيراني. على العكس، لم يأخذ ترامب بالمهادنة ولا بأسبابها بل تبنّى استراتيجية مواجهة مع إيران ويستعدّ للتخلّي عن الاتفاق النووي ولا يمانع ضربة إسرائيلية للإيرانيين في سورية بل إنه عيّن جون بولتون مستشاراً للأمن القومي وهو المعروف بتأييده تغيير النظام في إيران.

بين هذين التوجّهين ظلّت سورية وشعبها الخاسر الأول والوحيد. ولا يُعتبَر نظام بشار الأسد مستفيداً إلا بصفته طرفاً ضد سورية وشعبها، مثله مثل روسيا وإيران وكذلك تركيا التي انضمّت أخيراً الى معسكر الكاسبين. وفي عملية خلط الأوراق المفاجئة بدا ترامب غير معنيٍّ بعملية «تقاسم النفوذ» وخرائطها، بل مستهدفاً حلفاء أميركا قبل خصومها، حتى أن إسرائيل استشعرت خسارة لأنها تأخّرت بالضربة التي تلوّح بها ضد الإيرانيين في سورية، ذاك أن تخطيطها لهذه الضربة سيختلف بوجود الأميركيين عنه في غيابهم. وسيكون عليها أن تتعايش مع روسيا وأهدافها التي ستغدو بعد الانسحاب الأميركي أقلّ تقبّلاً لحرب إقليمية تكون سورية مسرحاً لها. فالمرحلة الجديدة ستُدار بشروط جديدة، سواء بين روسيا وشريكيها التركي والإيراني في ضمانات آستانة، أو بينها وبين إسرائيل الطامحة أيضاً الى منطقة نفوذ معترف لها بها في سورية.

ليس واضحاً كيف ستدير أميركا انسحابها، وكم من الوقت سيستغرق، وما هي الأبعاد التي سيتخذها، وهل ستحرص على ترتيبات معينة «مع الآخرين الذين سيتولون أمر سورية» لضمان عدم تغيير الأوضاع في المناطق التي تولّت حمايتها، وهل ستكلّف أو تشجّع دولاً غربية مشاركة في «التحالف الدولي ضد الإرهاب»، كبريطانيا وفرنسا، على الحلول مكانها؟… أسئلة كثيرة ستبقى بلا إجابات لفترة طويلة مقبلة، خصوصاً بالنسبة الى النتائج التي سيعكسها الانسحاب على مجمل السياسات الأميركية في المنطقة، إذ إن طبيعة الصراع تجعل الطرف المنسحب عسكرياً فاقداً أدوات تأثيره وفاعليته سياسياً، فالتخلّي عن أي دور في سورية سيضطر واشنطن الى الاعتماد أكثر على أدوار عربية محدودة القدرة، وعلى الدور الإسرائيلي بكل سلبياته. ومع اعتراف واشنطن بالأمر الواقع الروسي في سورية لا يزال مبكراً تصوّر البنتاغون والـ «سي آي اي» منسّقَين مع الروس لتسليمهم المناطق التي يديرانها حالياً، وبالتالي فإن الانسحاب كثّف الغموض حول مستقبل الوضع في الجنوب الغربي وقاعدة التنف والقوات المناوئة للنظام فيهما، كذلك الوضع في الشمال الشرقي ومصير «قوات سورية الديموقراطية» بأكرادها وعربها.

لا بدّ أن موقف ترامب قوبل بارتياح ضمني كبير في موسكو التي كانت دعت اليه مرّات عدّة في لحظات المناكفة السياسية، لكن اتجاه الدولتين الى حال من «الوفاق» يبقى احتمالاً مؤجّلاً. أما وقد أصبح الانسحاب خياراً أميركياً فمن شأن روسيا أن ترى فيه تعزيزاً لدورها وأسلوبها الوحشي في إنهاء الحرب، بمقدار ما سيُطلق يدها في هندسة الحل السياسي وفقاً لرؤيتها المعادية تماماً للمعارضة السورية. غير أنه سيدفعها الى تغيير حساباتها وإعادة النظر في تقاسم النفوذ والضمانات مع شريكيها التركي والإيراني، وبالتالي فإنه سيضاعف تورّطها ولكن، كالعادة، من دون أن يزيد حسّها بالمسؤولية تجاه سورية وشعبها، مثلها مثل نظام الأسد وإيران.

لا شك في أن إيران ستتعامل مع الانسحاب الأميركي على أنه فرصة تاريخية، إذ إنها والنظام سيندفعان الى استكمال السيطرة شمالاً وجنوباً، بانيَين على ما حصل أخيراً في الغوطة الشرقية، وهو ما دعمته روسيا دائماً على رغم الضغوط الأميركية، ولن تبدّل موقفها بعد زوال تلك الضغوط. هناك من يقدّر بأن الانسحاب خطوة أميركية استباقية للصراعات المتوقّعة بين الأطراف الخارجية المتدخلة، وقبل أن تتحوّل سورية فخّاً للجميع، وبالأخص لروسيا التي سيكون عليها عاجلاً أو آجلاً أن تضبط الإيرانيين لتتمكّن أيضاً من ضبط الإسرائيليين، أو أن تترك المواجهة تتفجّر بينهم لترى ما الذي ستكسبه منها. وفي خلفية ذلك، لا بدّ من النظر الى العودة غير المستبعدة لتنظيم «داعش» الذي يستغلّ مخابئه لترتيب صفوفه وبدأ يخرج منها لاستعادة السيطرة ولو في نطاق ضيّق. بديهي أن من يعتمد على «داعش» كان مكّنه في السابق وقد يعاود تمكينه لتوظيفه لاحقاً.

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة

ترامب والانسحاب من سورية: خطاب شعبوي أم خطة مدروسة؟

فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجميع، بما في ذلك وزارتا الدفاع والخارجية، بإعلانه أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية “قريباً جداً، وترك الآخرين يتولّون الاهتمام بها”. هذا التصريح، على الرغم من أهميته في الحالات الطبيعية، خصوصاً أنه صادر عن الرئيس الأميركي، إلا أنه قد يحمل العديد من الأوجه والتفسيرات، بما أن ترامب من تولّى إعلانه، أخذاً بعين الاعتبار شخصيته وميله إلى الاستعراض، وبالتالي إطلاق تصريحات لا تجد طريقها إلى التنفيذ في بعض الأحيان. وهو ما جعل التفسيرات لتصريحاته تراوح بين اعتبارها مجرد “ضجيج فارغ” سينتهي مفعولها بانتهاء الخطاب الذي ألقاه ترامب أمام العمال الصناعيين في ولاية أوهايو، وبين من يرى أن قرار ترامب جدي لكنه يتعدّى المسألة السورية، بما تحمله من تعقيدات، ليرتبط باحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، مع ما يتطلّبه ذلك من ضمان عدم تعرض القوات الأميركية في المنطقة لخطر، بما في ذلك سورية.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من ألفي جندي، من القوات الخاصة، في شرق سورية، حيث يساندون “قوات سورية الديمقراطية”، التي يغلب الأكراد عليها، في مواجهة تنظيم “داعش” والإمساك بالأرض، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية يساهمون في جهود تثبيت الاستقرار في هذه المناطق. أصحاب الرأي الذي يقلل من أهمية تصريح ترامب يتوقفون عند عدد من الملاحظات أبرزها أن ترامب لم يحدد موعداً ثابتاً للانسحاب، تاركاً الأمر مبهماً، وأن الصقور في إدارته يتمسكون بالوجود في سورية. وأعلن ترامب، ليل الخميس الجمعة، أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية “قريباً جداً”، معبراً عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط. وأضاف ترامب، وسط تصفيق حار من العمال الصناعيين في أوهايو الذين كانوا يستمعون إلى خطابه، أن القوات الأميركية باتت قريبة من تأمين كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم “داعش” في الماضي. وأضاف “سنخرج من سورية في وقت قريب جداً. فلندع الآخرين يتولّون الاهتمام بها الآن”. ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ”الآخرين” الذين يمكن أن يتولّوا أمر سورية، لكن بطبيعة الحال فإن الانسحاب الأميركي الكلي من سورية يعني إفساح المجال أمام روسيا وإيران، اللتين لم توفّرا فرصة لدعم النظام السوري، في استكمال مخططهما.

ويعارض مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية، ضمنهم وزير الدفاع، جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون، ووزير الخارجية السابق الذي أقاله ترامب، ريكس تيلرسون، وبديله مايك بومبيو، الانسحاب المبكر من سورية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، لشبكة “سي أن أن”، إن تصريح ترامب يتناقض مع توصيات القادة العسكريين بشأن الوضع في سورية، والخطة الموضوعة. وكان ماتيس قد أعلن، أكثر من مرة، أن القوات الأميركية باقية في سورية لفترة طويلة، كذلك جرى الحديث حول احتمال زيادة عديدها ليصل إلى خمسة آلاف بدل الألفين الحاليين. كما أن ماتيس وتيلرسون سبق أن تحدّثا عن ضرورة بقاء الولايات المتحدة منخرطة في سورية، ليس من أجل منع عودة “داعش” فقط وإنما أيضاً في إطار “المعركة على النفوذ بين دول عدة، ومن بينها روسيا وإيران”.

كذلك فإن بومبيو وبولتون تحدّثا عن وجود مصالح لأميركا في سورية تذهب أبعد من مجرد هزيمة “داعش” عسكرياً. وهما من أنصار “القيادة الأميركية في المنطقة”، ومواجهة إيران، وكذلك دعم إطاحة الأنظمة المعادية لأميركا، مثل نظام الأسد. وكان بومبيو قد شكا، أخيراً، من أن إدارة أوباما تركت “المجال واسعاً” أمام إيران للوجود في سورية، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية “تعمل بالتأكيد لإيجاد المقاربة الصحيحة لمواجهة هيمنة إيران الواسعة على الشرق الأوسط”. كما أن بولتون جادل، من ناحيته، بأن “على التحالف الذي تقوده أميركا إبطال طموحات إيران في الوقت الذي يسقط فيه داعش”، على الرغم من أنه أشار إلى أن “الثقل الأكبر كان على كاهل الولايات المتحدة”. كما أن إسرائيل تفضّل بقاء القوات الأميركية في سورية لمواجهة النفوذ الإيراني. ضمن هذا السياق، اعتبر موقع “نيويورك ماغازين” أن تصريح ترامب عن الانسحاب من سورية قريباً جداً قد يكون عبارة عن تصريح فارغ من المضمون، خصوصاً أن لديه سوابق في إطلاق تصريحات، خلال التجمّعات الحاشدة، لم يتم تنفيذها. كما أن ترامب كان قد انتقد مراراً، خلال حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية في عام 2016، الحديث عن الاستراتيجيات العسكرية في سورية، وأنها قد تقدم خدمة للعدو.

على الرغم من كل ذلك، لا يمكن إغفال حقيقة التوقيت السياسي الداخلي والدولي الذي أتى به تصريح ترامب، خصوصاً مع توالي الفضائح في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فضلاً عن الفضائح الجديدة بشأن المحيطين به بما في ذلك تلقي أموال مقابل الترويج للإمارات والسعودية والتحريض على قطر. ويضاف إلى ذلك تحول إدارته إلى إدارة حربية عبر تعيين أبرز الصقور المحافظين المعروفين بميلهم إلى الحروب الخارجية، وأبرزهم بولتون. وبالتالي فإن كان بولتون، المعروف بعدائه لإيران، يريد الدفع باتجاه توجيه ضربة عسكرية لإيران بالتوازي مع التوجه الأميركي للخروج من الاتفاق النووي الذي يعارضه ترامب، فإن تصريح ترامب يأخذ بعداً مختلفاً. ففي حال وجود مثل هذا المخطط فإن سورية ستكون بالتأكيد أحد مسارح الرد الإيراني المتوقع، كما خلص إلى ذلك موقع “نيويورك ماغازين”، والسيناريو المرجح في هذه الحالة أن القوات الأميركية ستكون هدفاً للمليشيات التابعة لإيران، ولهذا فإن ترامب فضل ترامب سحبها.

في موازاة ذلك، يبرز تفسير آخر لتصريح ترامب ويربط بين نيته سحب القوات الأميركية من سورية وبين الإقرار الأميركي بعدم الحاجة إلى استمرار الوجود العسكري، لا سيما بعد الهزائم التي تلقاها “داعش”، خصوصاً أن الحيثية التي طالما رددها المسؤولون الأميركيون تفيد بأن استمرار الوجود العسكري الأميركي في سورية تفرضه الحرب التي لم تنته بعد ضد “داعش”. وهو ما ألمح إليه ترامب في خطابه بقوله “سنسيطر على مائة في المائة من الخلافة كما يسمونها، في بعض الأحيان يقولون إنها أرض، سنأخذها كلها بسرعة”. وأضاف “لكننا سنخرج من هناك قريباً. سنعود إلى بلدنا الذي ننتمي إليه ونريد أن نكون فيه”. وتابع “أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء”، متعهداً بتركيز الإنفاق الأميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده. وبغض النظر عن السبب الحقيقي الذي قد يدفع ترامب إلى سحب قواته من سورية، فإن الأكراد هم أكثر من سيتضرر من هذا الأمر، خصوصاً مع العملية العسكرية التركية المتواصلة ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، وهم أكثر الحلفاء الذين تعتمد أميركا عليهم في حربها ضد “داعش” والإمساك بالأرض في الشمال السوري. وفي السياق، كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أشارت إلى أن عملية سقوط مدينة عفرين السورية بيد القوات التركية قدمت مثالاً عن الدور الملتبس للولايات المتحدة في الحرب السورية، وكشفت للأكراد أنهم أصبحوا لوحدهم، وذلك بعد أن كانت الإدارة الأميركية السابقة قد اعتمدت على “الوحدات” الكردية في حربها ضد “داعش”، ما أدى إلى نزاع دبلوماسي بين واشنطن وأنقرة التي تتخوّف من أن يقيم الأكراد “دولة” لهم على حدودها.

هل يخرج ترامب؟/ بيار عقيقي

بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وولاية أوهايو الأميركية “قصة حب”، لم ولن تكتمل فصولها. قصة بدأت في فبراير/ شباط 2016، حين خسر الرئيس الحالي أولى معاركه في ترشيحات الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها خسارة أفضت إلى تحقيق عودة مظفرة وضعته في الييت الأبيض في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. خسر ترامب في أوهايو ولايةً لكنه سكن البيت الأبيض. وفي أوهايو مساء الخميس الماضي، قال ترامب شيئاً عن “خروج القوات الأميركية من سورية قريباً”. حسناً، فاجأ الجميع، لكن على شخص كترامب ألا يفاجئ أحداً بعد اليوم، بصفته “رجلاً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته”.

تحدث ترامب، في أوهايو، عن سورية بطريقة مستغربة: “نحن نلحق هزيمة نكراء بداعش، سنخرج من سورية في وقت قريب جداً، ودعوا الآخرين يهتمون بالأمر الآن”. أولاً، لم يعدّد الرئيس الأسباب الموجبة لخروج الجيش الأميركي من سورية، خصوصاً أن السيطرة على شرقي الفرات والتنف أولويات أميركية حالياً. ثانياً، يستوجب التوسّع في بناء السفارة الأميركية في لبنان حيزاً عسكرياً واسعاً في الإقليم، من سورية إلى العراق. ثالثاً، الخروج من سورية من دون أثمان سياسية معناه الفشل الذريع للسياسة الترامبية بصورة أكثر فداحةً من السلف باراك أوباما. رابعاً، يمكن تفسير “الوقت القريب جداً” بالمدى المرتبط بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واستطراداً مواصلة خطة “صفقة القرن”. خامساً، “الأطراف الأخرى” تعني، بطبيعة الحال، كل من في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى روسيا. سادساً، لا يمكن لشخصٍ، مثل ترامب، الخروج من سورية، وترك الأمور على غاربها، ما لم يكن منسّقاً مع الإسرائيليين. فالخروج سريعاً يعني ترك إسرائيل “وحيدة”، وإن تكن روسيا إلى جانبها. لكن الولايات المتحدة غير روسيا. سابعاً، هل يخرج ترامب من بلدٍ نفطي، ويخاطر بخسارة بعد جيوبوليتيكي في المنطقة؟

بالطبع لا، كل ما فعله ترامب هو رمي بعض الكلام في الهواء، لاستمزاج الآراء الإقليمية. وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت واضحة “لا خطط عسكرية للجيش الأميركي للخروج من سورية”. إذاً ماذا فعل ترامب عملياً؟ جلّ ما فعله هو “التهديد بخروج الجيش الأميركي من سورية”، على قاعدة “لا يمكنكم فعل شيء من دوننا، ونحن بيضة القبان في الشرق الأوسط”. بالفعل، هناك بؤر إقليمية قد تتفجّر في أي لحظة، في حال خرج الأميركيون من الشرق الأوسط. غريبٌ هذا الأمر، فحين جاءوا بعد حرب العراق عام 1991، كانوا عاملاً مساهماً في إذكاء بعض التوترات، تحديداً في العراق. والآن، باتوا عنصراً “مرغوباً” لحماية ما تبقى في المنطقة.

تخيلوا خروج الأميركي من شرق سورية وشمالها أو من التنف. ستكون المنطقة حينها عرضةً لصراع “قبائل” حقيقي، ينتهي بإبادة “قبيلة” من أجل انتصار أخرى. تخيلوا مثلاً لو أن الإسرائيلي في كل لحظةٍ “يشعر فيها بالخطر” يقوم بغاراتٍ جوية، وقد يتكرّر الأمر يومياً. تخيلوا مثلاً لو أن الروسي قرّر توسيع أفق معاركه إلى الداخل العراقي، لتحوّله بديلاً عن النفوذ الأميركي هناك. حتى أن القضايا الحالية، في سورية والعراق، والتي “لم يتمكّن” الأميركي من إنهائها، ستستفحل بمجازر إضافية، سواء في إدلب أو الجنوب السوري، بعد الغوطة الشرقية، أو في كركوك وديالى العراقيتين.

سيأتي كثيرون، ويطلبون من ترامب البقاء في الشرق الأوسط “كي لا يتركه بالكامل للروسي أو الإيراني”. فبقاء الأميركي بات “عامل استقرار ضمني”، بعد أن كان “عامل تفجّر علني”، لأن القوة معه والسلاح معه والنفوذ معه والاقتصاد معه. حتى أنه يُمكن الحديث عن “منح” الأميركيين فرصةً لتوسيع مروحةٍ تقبّل “صفقة القرن” عربياً. ما فعله الملياردير الأميركي في أوهايو لم يكن خطوةً ناقصة عملياً، بل خطوة لجذب الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض، وتنصيبه هو زعيماً على الشرق الأوسط.

العربي الجديد

الانسحاب الأميركي وعملية تدوير الحرب في سوريا بعد داعش/ علي الأمين

واشنطن التي تعلن عن نيتها الخروج من سوريا، تتجه إلى ترك الكرة في الملعب السوري، وهذه الكرة الملتهبة بالأزمات، تراهن واشنطن على أنها ستحرق تلك الدول التي تسيطر على قطع الجبنة السورية.

التسوية السياسية في سوريا تطوي صفحاتها الأخيرة، بعدما أظهرت القوى الإقليمية والدولية موقفا ضد التغيير السياسي في هذا البلد، لصالح مشروع تقاسم النفوذ على الأرض السورية، بانتظار التوصل إلى خارطة سياسية واستراتيجية، تلبي مصالح خارجية، وبعد ذلك قد يشكل مستقبل النظام السياسي عنوانا للبحث ومجالا لإسقاط الحسابات والمصالح الإقليمية على معادلة السلطة والحكم.

معركة الغوطة الأخيرة أفضت إلى إخراج الفصائل المسلحة المعارضة إلى الشمال السوري باتفاقات فرضتها روسيا، ووافقت تركيا عليها عمليا، ولم تحرك الجامعة العربية ساكنا حيال التدمير الممنهج للجغرافيا والديمغرافيا السورية، فيما بدت واشنطن مراقبا عن بعد، بل أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطوة مفاجئة الاستعداد للانسحاب من سوريا، بعدما شاعت التحليلات التي عززتها المواقف الرسمية الأميركية إلى أنّ واشنطن رسخت وجوداً عسكريا لها في سوريا إلى أجل بعيد.

المشهد الإقليمي والدولي في سوريا، مستقر لجهة رسم خارطة النفوذ بمرجعية روسية تظلل الدور الإيراني، وتدير التباين الإيراني الإسرائيلي بما يوفر الهدوء في الجنوب السوري، وتقدم هذه المرجعية نفسها باعتبارها الطرف الذي يقرر في المعادلة السورية، في محاولة لفتح الباب واسعا لإجراء حوار مع واشنطن لا تبدو الأخيرة مهتمة بإجرائه، كما توحي الإجراءات الأميركية والموقف الأخير للرئيس ترامب الذي وإن انطوى على إعلان انسحاب من سوريا، إلا أنه يتضمن رسالة تهديد بأن واشنطن غير معنية وعلى الدول المنخرطة في الأزمة السورية أن تنجز الحلول في هذا البلد.

ليس خافيا أن الدول هذه التي أشار إليها ترامب، وفي مقدمتها روسيا، وإيران ثانيا وتركيا ثالثا، وعلى الرغم من تفاهم الحد الأدنى في ما بينها، تدرك أن أي اتفاق بينها يتطلب دورا أميركيا محوريا في المعادلة السورية، ذلك أن روسيا كما إيران، لا تخوضان مواجهة تثبيت نفوذ في سوريا فحسب، بل تسعى كل منهما إلى استخدام الورقة السورية على طاولة المفاوضات مع واشنطن.

فإيران تدرك أن ملفها النووي، الذي بات على رأس اهتمامات إدارة ترامب وفريقه المعادي لها، لا يعطي لنفوذها السوري أي معنى استراتيجي إن لم يكن له فعل تغيير في الموقف الأميركي والدولي من هذا الملف الذي بات شائكا ومعقدا بعدما أعلنت واشنطن الحرب عليه. أما روسيا التي تمسك بأوراق قوة في المعادلة السورية بقرار إقليمي ودولي، فتبدو مستعجلة لتسييل هذه الأوراق في علاقاتها الدولية، فيما المشهد الدولي ولا سيما الأميركي والأوروبي يبدو تصعيديا تجاه روسيا مع بدء طرد الدبلوماسيين الروس من أكثر من دولة أوروبية على خلفية محاولة قتل الجاسوس الروسي في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

الخلاصة أن المكاسب التي حصلتها روسيا في سوريا، لا تبدو أنها تسيل لعاب الأميركيين ولا الأوروبيين، بما يوفر لموسكو فرص فرض مطالبها سواء في محيطها الأوروبي أو على مستوى الحد من العقوبات التي باتت تثقل على الاقتصاد الروسي.

تستضيف تركيا الرئيس الإيراني في اليومين المقبلين، تمهيدا لقمة ثلاثية يفترض أن تجمع قادة روسيا وإيران وروسيا، سيشكل الملف السوري عنوانا رئيسيا لها، ومؤتمر سوتشي أحد ملفاتها. تركيا التي دخلت لعبة مقايضات على حساب المعارضة السورية، باتت حذرة حيال أمنها وهو ما يفرض على قيادتها تقديم المصالح التركية على ما عداها، بينما تبدو الفصائل السورية المعارضة عاجزة عن تحقيق أي تقدم عسكري أو سياسي، لتبدو تركيا أمام مزيد من التسليم بتراجع دور المعارضة وحصر دورها في الحدود الشمالية لسوريا التي تلبي المصالح التركية في ما يتصل بالشأن الكردي.

يبقى أنّ واشنطن التي تعلن عن نيتها الخروج من سوريا، تتجه إلى ترك الكرة في الملعب السوري، وهذه الكرة الملتهبة بالأزمات، تراهن واشنطن على أنها ستحرق تلك الدول التي تسيطر على قطع الجبنة السورية.

مؤشرات الأزمة السورية تسيطر على المشهد، فالحلول بعيدة ولا أحد متفائل بحل في المدى المنظور، وهذا ما يطرح التساؤلات حول مصالح روسيا وإيران وتركيا من بقاء سوريا ملعبا تتقاذف كرة النار فيه هذه الدول، ذلك أنه مع انتهاء داعش ثمة وقائع سياسية وديمغرافية ستفرض نفسها في المرحلة المقبلة، تتصل بوحدة سوريا أو تقسيمها، بإعادة البناء وقاعدة التفاهم التي يمكن أن تجمع هذا المثلث لا سيما في ما يتصل بموقع تركيا بين حلف الناتو وروسيا. وهي أسئلة لا يمكن تقديم إجابات عليها، بل قد تبدو الرمال السورية لها وجوه متعددة تحركها، ليس داعش وجهها الأبرز، بل يبدو التلويح الأميركي بالانسحاب وجها جديدا من وجوه الرمال المتحركة، بما يؤكد أن الأميركيين يصرون على السير باستراتيجية الاستنزاف ليس للدول الثلاث الباحثة عن صيغ قابلة لإدارة الصراع بأقل الأكلاف الممكنة، بل ثمّة إصرار أميركي على مراقبة عملية تدوير عناصر الحرب ومكوناتها الخارجية في سوريا لإنتاج أشكال جديدة من الحروب.

العرب

لماذا ازدرت أميركا المعارضة السورية وتجاهلت معلومات استخباراتها عن «داعش» ؟

غداة 5 سنوات على خروج أول تظاهرة معارضة للأسد في أسواق دمشق، في 15 آذار (مارس) 2011، تحكم الطوق على الثورة السورية قوات النظام، من جهة، و «جهاديو» جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» من جهة أخرى. وهذان التنظيمان لم يكونا موجودين لدى انطلاق الثورة، وأنجزا اختراقاً صاعقاً على حساب مقاتلي «الجيش السوري الحر»، طليعة الانتفاضة. ويرتفع لواء «الجهاديين» الأسود على معظم الشمال السوري وأراضيه التي خرجت عن سيطرة النظام في شتاء 2012-2013، وحلم المعارضون بتحويلها مختبراً لسورية جديدة. والأسباب الراجحة للسطو «الجهادي» على الثورة السورية معروفة، وهي عنف النظام السوري غير المقيد ونشره الفوضى المواتية للمتطرفين، وسياسات ممولي الجماعات المسلحة والتباسها ومساهمتها في تطييف الانتفاضة، وتشتت المعارضة وارتكابها الخطأ تلو الآخر.

وينبغي إضافة سبب رابع إلى الأسباب الثلاثة هو ازدراء الولايات المتحدة المعارضين السوريين، وتجاهلها إنداراتهم المتكررة في شأن الحركات المتطرفة. وتدل التحقيقات الميدانية التي قمنا بها طوال أسابيع في تركيا، وفي صفوف معارضي بشار الأسد، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعقبت، منذ منتصف أيار (مايو) 2013، تعاظم قوة «داعش»، خطوة خطوة، وذلك من طريق معلومات جمعها أنصار المعارضة ونقلوها إلى الأميركيين. وتفيد التحقيقات، كذلك، بأن واشنطن لم تستعمل هذه المعلومات إلا قليلاً وبالقطارة، حتى بعد مباشرتها قصف «داعش» في سورية، في أيلول (سبتمبر) 2014، على خلاف توقع المنظمات الوطنية والإسلامية المعتدلة، وأملها بالاستفادة من القصف.

وهذا الاستنتاج يستند إلى اعترافات أدلى بها إلى صحيفة «لوموند» رجل الاستخبارات والرصد الأول في «الجيش السوري الحر»، ولنسمّه «م». فطوال سنتين، أبلغ «م» وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) تقارير دقيقة غذتها شبكة مخبري «الحر» ومعلوماتهم الميدانية المفصلة. وضمّن الرجل تقاريره معطيات وخرائط وصوراً فوتوغرافية وإحداثيات أجهزة التعقب (GPS) وأرقام هواتف. «منذ أن كان «داعش» يضم 20 عنصراً إلى أن صار يعد 20 ألفاً، أبلغنا الأميركيين بكل التفاصيل والمراحل. وحين سألناهم عما يصنعونه بهذه المعلومات، أجابونا مواربة وقالوا إنها بين أيدي أصحاب القرار»، يقول مصدرنا.

وبعض هذه الوثائق رأيناه بأم العين، خصوصاً وثائق تعيّن مواضع مكاتب المقاتلين وحواجز تفتيشهم في الرقة، مقرهم العام في سورية. واطلعنا على خطة سرية صاغها، صيف 2014، جهاز استخبارات «الحر» مع الأميركيين، ورمت إلى طرد تنظيم «داعش» من محافظة حلب. وأرجأ الأميركيون الخطة مرة بعد مرة، وفي أواخر 2014 صرف النظر عنها وألغاها عملياً هجوم شنته «النصرة» على فرقة «الجيش السوري الحر» التي كان يفترض أن تنفذها. وإذا جمعت هذه العناصر، وهذا ما صنعناه، تحقق أن فرصة هائلة لصد تقدم «داعش» فوتت، ولو لم تفوَّت لكان المجتمع الدولي اليوم في حال أفضل من حاله بما لا يقاس في وجه تنظيم «داعش». يقول تشارلز ليستير، الخبير في الحركات الجهادية السورية وأحد محاوري معارضين سوريين، إن الأميركيين قللوا شأن المعلومات الأمنية والاستخبارية التي مدتهم بها استخبارات المعارضين.

ويقر ديبلوماسيون غربيون بأن فرصتين مواتيتين فوتهما التحالف: الهجوم الكيماوي الذي شنه بشار الأسد على ضاحية دمشق في 21 آب (أغسطس) 2013، ولم يلقَ الرد المناسب، وتقوية «الجيش السوري الحر» وإعداده الإعداد الكفيل بمحاربة «داعش» وهزيمته. ويلاحظ «م» أن التجسس على التنظيم محفوف بالأخطار، وكان الاغتيال جزاء عدد من الناشطين الذين انخرطوا في رصد مقاتليه وجمع المعلومات عنهم. وخطا الرصد خطواته الأولى في كانون الثاني (يناير) 2013 مع إنشاء المجلس العسكري الأعلى، وإيلائه مكانة بارزة للاستخبار. وفي نيسان (أبريل) أوكل تنسيق الأعمال الاستخبارية إلى «م».

وشارك أولاً في مهمة بعثة الأمم المتحدة التي أشرفت على التحقيق في استعمال السلاح الكيماوي في سورية، قبل المشاركة في مفاوضات إطلاق رهائن ومخطوفين أجانب تحتجزهم جماعات «جهادية». وسرعان ما انصبَّ انتباهه على «داعش التي راقب حركاتها وسكناتها في مدينة سراقب بمحافظة إدلب. «كان مسؤولها المحلي يدعى أبو براء الجزائري، وهو بلجيكي من أصل جزائري، وتعمد أبو براء الظهور بمظهر الأبله، وتعاطى حشيشة الكيف، وتحدث عن إنشاء «خلافة» تتمدد وتنتشر كالسرطان، وظن الناس أنه يخرف. واستوقفني مساره. فهو قاتل في العراق وأفغانستان، ويتقن الروسية والفرنسية والإنكليزية، ودرس الهندسة من قبل، أي أنه لم يكن هاوياً. وحين أقامت جماعته محكمة وشرعت في محاكماتهم، ثبت أن بلاهات أبو براء لم تكن عبثاً ولا هراءً، كما يقول «م».

فقرر، بعد موافقة رؤسائه، جمع المعلومات عن هؤلاء المتطفلين وتنسيقها في ملفات. وكان معظم مقاتلي التنظـيم أجانب من غير السوريين، ويتعجلون فـــرض أحكــامهم على ولاياتهم، على خلاف خصومهم من «النصرة» المنخرطين في الانتفاضة والمنصرفين إلى قلب النظام. ووفد المقاتلون بالمئات شهرياً إلى الحدود التركية- السورية، واجتيازها يومذاك كان في غاية اليسر والسهولة. «جاء هؤلاء الأجانب ليسرقوا بلادنا وحقوقنا وأرضنا»، يقول «م» غاضباً ويرى في هؤلاء، خطراً مميتاً يهدد الثورة. وحين التقى «م» في تركيا، روبرت فورد، السفير الأميركي مندوب الولايات المتحدة إلى التنسيق مع الثوار، قال له:» إذا لم توقفوا تدفق الإرهابيين فحتى السوريات سوف يعفين عن اللحى في غضون 3 أشهر».

أُرسِل «م» بعدها إلى الخارج في دورة تدريب. وحين عاد، وظف 30 مخبراً يثق فيهم، ونشرهم في المدن التي استولى عليها تنظيم «داعش»: جرابلس والباب وتل أبيض ومنبج والرقة. وطلب 30 ألف دولار تمويلاً شهرياً لشبكته، فلم يحصل إلا على 10 آلاف. وضرب له ضباط الاتصال الأميركيون مواعيد لقاء في قصور تركيا الوسطى السياحية، بأضنة وغازي عنتاب وأنقرة. وكان أحد أبرز عملائه جاسوساً سرياً («خلداً») يعمل في مكتب تنظيم للشؤون المالية بمنبج، غير بعيد من الحدود التركية. وأحد تقارير هذا المخبر يبلِّغ عن تسديدِ برلماني سوري يدعى رضوان حبيب، وهو بعثي، إلى أخيه علي حبيب، أمير التنظيم في مسكنة، المدينة الصغيرة على الفرات، حساباً شهرياً. وأحصى المخبر، بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ونيسان 2014، تحويلات قيمتها 14 مليون ليرة سورية (حوالى 67 ألف يورو). ويوضح «م» أن التحويلات الأولى كانت بمثابة دعم يقدمه رضوان حبيب إلى أخيه حين كان الأخير واحداً من المنشقين الكثر عن النظام، ويقاتل شيخاً بدوياً يناوئه. لكن التحويلات لم تنقطع حين أعلن علي ولاءه لـ «داعش».

ولا يقتصر مخبرو «الحر» على الاستماع وراء الأبواب، فهم يعاينون بعض الوقائع من قرب يعرضهم للخطر. وأرانا «م» صورة فوتوغرافية لمخيم تدريب «جهاديين» في شمال محافظة اللاذقية صورت بعدسة تقريب. ونقل «م» الصورة مع إحداثيات المعسكر من غير رد. وحصل مخبروه على أرقام هواتف يستعملها مسؤولو «داعش»، وعلى أرقام سواتل متسلسلة وعناوين IP (رقم الكمبيوتر أو بصمته لدى الاتصال بالشبكة الإلكترونية)، من غير عائد أو جواب.

وعند منعطف 2013-2014، راقبت الولايات المتحدة من بعد، قبل انخراطها في قتال «داعش»، بعد ظهور جماعات مسلحة تتكاثر كالفطر. وحاولت جاهدة تمييز تلك التي تهدد مصالحها من تلك التي يسعها التعاون معها. ويذكر روبرت فورد بأن فريق أوباما كان على الدوام متحفظاً عن توسل القوة العسكرية في سورية، وعن تسليح المتمردين. ومصدر قلق الفريق مزدوج: فهو خشي استعمال السلاح في قتال النظام (وعلى رغم إغلاق الولايات المتحدة سفارتها في دمشق لم تكفّ عن اعتبار نظام الأسد مرجع الدولة المعترف بها)، بمقدار ما خشي وقوع هذا السلاح بين أيدي «النصرة». فكان استيلاء هذه الجبهة على مكاتب «الحر» ومخازنه في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بأطمة، القريبة من الحدود التركية، معلماً سياسياً وعملياً قضى على المجلس العسكري الأعلى، وأخرجه من دائرة التمويل والتموين. وتولى إمام مسجد من ستوكهولم، الشيخ هيثم، الإخواني، إرسال السلاح على سفن مستأجرة من ليبيا.

خلص الفريق الأميركي الميداني إلى أن الفوضى العارمة تنذر بشر العواقب، وأوكل إلى غرفة عمليات مركزية («موم» الأحرف الأولى بالتركية) أقامها في قاعدة عسكرية بجنوب تركيا، تنسيق الأعمال الحـربية. وأشرك فيها ممثلين للدول المنخرطة في العمـليات، إقليمية أو من خارج المنطقة. واستمال المنظمات السورية المسلحة المتحفظة بواسطة دفعات من صواريخ «تاو» المضادة للدروع تولت بعض دول المنطقة شراءها وتوزيعها والتدريب عليها. وذهبت الدفعة الأولى، في آذار 2014، إلى حركة «حزم»، إحدى فرق «الحر» المتحدرة من كتيبة الفاروق التي قاتلت دفاعاً عن حمص.

وتوقعت «حزم»، وكانت تعد 4 آلاف مقاتل وتنتشر في محافظات إدلب وحلب وحماه وتحصل على تمويل يبلغ مئات الآلاف من الدولارات، أن تؤدي دوراً حاسماً في المعارك المنتظرة. وخطط «م» وفريقه لمهاجمة «داعش» على محور أعزاز- حلب، من الشمال إلى الجنوب، وإكمال العملية التي طردت «الجهاديين» من حلب في كانون الثاني 2014. وتردد الأميركيون، وطال ترددهم، فهاجمت «النصرة» حارم، واستولت عليها في آب، وطردت جبهة ثوار سورية بقيادة جمال معروف. فانهارت الخطة، ومعها التصدي لـ «داعش» والتعاون السوري- الأميركي الميداني.

* فريق مراسلين، عن «لوموند» الفرنسية، إعداد منال نحاس

الحياة

خروج الأميركيين وبقاء الإيرانيين/ عبد الرحمن الراشد

عدا عن القضاء على تنظيم داعش، لم يكن لوجود القوات الأميركية دور حاسم في الحرب السورية. مع هذا فإن انسحابها سيسهل على النظام الإيراني إكمال الفصل الختامي بالاستيلاء الكامل على سوريا، والسيطرة على العراق ولبنان.

الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فاجأ الجمع المحتشد في أوهايو بقوله «سنسحب قواتنا من سوريا»، وأبلغ مستشاريه «سنغادر إذا قضينا على جيوب (داعش)» المتبقية. وفي نفس الوقت، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قيّم الوضع في سوريا، موضحاً أنه، وإن يبدو بشار الأسد باقياً رئيساً فإن عليه ألا يظل تحت سيطرة الإيرانيين وعليه إخراجهم. وأن الوجود الأميركي يوقف مشروع الطريق السريع من إيران إلى لبنان عبر العراق وسوريا.

الوضع اليوم في سوريا مثل ثوب ممزق؛ روسيا لها قواعد في مناطق نفوذ النظام. والولايات المتحدة اختصرت وجودها في سوريا في مقاتلة «داعش»، وأنها لن تتدخل في حرب السوريين بعضهم بين بعض. وإسرائيل معنية في «ما قد يهدد أمنها» من الإيراني وميليشياته. وتركيا، هي الأخرى، اهتمامها في مطاردة الأكراد إلى ما وراء حدودها داخل سوريا. ورغم الخسائر التي أصابت الجيش السوري الحر بقيت بعض فصائله صامدة في مناطقها، وقد خيّبت توقعات الكثيرين الذين أعلنوا وفاتها. أما التنظيمات الإرهابية، مثل «جبهة النصرة»، فقد هُزمت، وشُتت، لكن لم يُقضَ عليها تماماً. وظل الأسد واقفاً مستنداً إلى قوتين؛ قوات أرضية إيرانية، وقوة جوية روسية.

ويصعب على أغلبية الناس في العالم العربي، وعلى وجدانها، أن تتقبل فكرة بقاء بشار الأسد حاكماً بعد كل ما فعله. الأمير محمد في حديثه لمجلة «تايم» كان يتحدث عن الوضع كما هو، وهو أن وجود الأسد حقيقة، داعياً إلى ألا يكون واجهة لإيران وميليشياتها.

فوراً، يخطر على البال سؤالان جوهريان: هل بمقدور الأسد طرد الإيرانيين من سوريا؟ والثاني: لو فعل، وخرجوا، هل يستطيع البقاء من دون عونهم؟

في سبيل السيطرة على سوريا خسرت إيران آلافاً من مقاتليها ومقاتلي ميليشياتها التابعة لها، وأهدرت مليارات الدولارات. ولو تم إخراج قاسم سليماني، وقواته الإيرانية وميليشياته من سوريا، فهذا سيعني أيضاً إضعافهم في لبنان والعراق.

وإخراجهم من سوريا سيكون له تداعيات على الداخل في إيران، فمنذ أربع سنوات والنظام يقول إن حربه ضرورة لحماية النظام الإيراني نفسه، وإنها مسألة بقاء له. وقد لا يكون ذلك بعيداً عن الحقيقة، خصوصاً في ظل تكرر الانتفاضات الشعبية في شوارع المدن الرئيسيّة في إيران.

الاختبار الثاني: ماذا لو أن الأسد أمر الحرس الثوري الإيراني، وميليشياته اللبنانية والعراقية والأفغانية وغيرها، بمغادرة أراضي سوريا، واحتمى بالأمم المتحدة والقوى الكبرى لتنفيذ قراره، هل يستطيع النظام السوري المتهالك البقاء من دونهم؟ أشك في ذلك. فمعظم الذين قاتلوا المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، وهي من ضواحي دمشق، كانوا من إيران و«حزب الله» اللبناني والعراقي، والروس يقومون بالهجوم الجوي. فإذا كانت قوات الأسد عاجزة عن إدارة وتنفيذ معركة في أطراف العاصمة، فكيف ستدير وتحرس دولة بحجم سوريا ورثت عداوات وثارات من حرب السنوات السبع الماضية؟ ولا ننسى أن معظم قوات النظام الأمنية والمسلحة الأخرى اندثرت في الحرب، نتيجة انشقاقات واسعة، وخسائر بشرية، وهروب العديد إلى الخارج ممن بلغوا سن الخدمة العسكرية.

حتى لو أراد الأسد بدء صفحة جديدة، ووافق الجميع على إنهاء النزيف، فإنه لا أحد سيصدق أيَّ وعد بخروج قوات نظام طهران التي ستماطل، وقد حفرت لنفسها خنادق وقواعد تشير إلى أنها تنوي الإقامة في سوريا. كبداية، قد يتطلب الأمر حلاً دولياً يعتبر وجود القوات الإيرانية قوة احتلال ويأمرها بالخروج.

الشرق الأوسط

سياسة الباب المتحرك: التغيير المستمر في الوجوه يحرر ترامب من القيود ويفرغ السياسة الخارجية/ إبراهيم درويش

مع كثرة التغريدات التي يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فيها عزل مسؤولين في إدارته، بات العاملون في البيت الأبيض يتندرون حول من سيأتي عليه الدور في المرة المقبلة. وذكرت محطات التلفزيون الأمريكية أن الرجل الذي عينه ترامب في المقام الأول ليقوم بوضع حد للفوضى في بيته الأبيض بات في عين العاصفة. وذكرت محطة «سي بي ان سي» أن سلطة جون كيلي بدأت بالتراجع. فالرئيس وإن كان الشخص المسؤول عن البيت الأبيض إلا أن مدير طاقمه كيلي موكل بالحفاظ على النظام داخل أروقته. والقارئ لكتاب مايكل وولف «نار وغضب» يتعرف على الطريقة الفوضوية التي يعيشها ساكن البيت الأبيض والأسلوب الغريزي الذي يسير فيه الأمور وإدمانه على البرامج التلفزيونية وخوفه المرضي من قيام البعض بتسميمه. واكتشف كل الذين عملوا مع الرئيس أنه خارج عن السيطرة. فكيلي الجنرال بأربعة نجوم والذي قاد آلافا من الجنود الأمريكيين وكان وزيرا للأمن الداخلي وجد أن هناك مشكلة في طريقة إدارة البيت الأبيض الذي يعمل فيه ترامب. وأصبحت مهمته في الأيام الماضية الاتصال بالمسؤولين الكبار وإخبارهم أن الرئيس يحضر لهم أمرا كما قيل في شأن ريكس تيلرسون الذي أيقظه في الساعة الثانية صباحا أثناء جولة له في افريقيا وحثه على العودة إلى الولايات المتحدة. وجرى الحديث عن تصرفات ترامب الأخيرة وكثرة الذين استقالوا أو عزلوا في الأسابيع الماضية وكان آخرهم وزير شؤون المحاربين القدماء ديفيد شالكين. فأنصار الرئيس يقولون إنه يريد تشكيل فريق مطواع ينفذ أوامره. وأن الرئيس الذي قضى العام الماضي يتعلم أساليب واشنطن في الحكم بات واثقا من نفسه وجريئا ويبحث عن فريق ينفذ سياساته التي تتمثل في تجفيف «المستنقع» في واشنطن وإعادة تفكيك مؤسسات الحكم في العاصمة بطريقة تتناسب مع رؤيته. ويرى نقاده أن ما يقوم به زاد من ضحالة المستنقع وراكم المشاكل. فكل الشخصيات التي جلبها في العام الأول من حكمه رحلت، من مدير استراتيجياته ستيفن بانون إلى مدير طاقمه رينيس بريبوس وعزله لجيمس كومي، مدير «أف بي أي» الذي غير قراره فتح تحقيق في ايميلات هيلاري كلينتون قبل أيام من الذهاب لصناديق الانتخابات مسار السباق الرئاسي.

يتحرك بسرعة

وترى مجلة «إيكونوميست» (31/3/2018) أن «باب إدارة ترامب المتحرك يدور سريعا، ففي الأسابيع القليلة الماضية عزل الرئيس مستشاره للأمن القومي أتش أر ماكمستر ووزير خارجيته ريكس تيلرسون ومستشاره للشؤون الاقتصادية غاري كوهين الذي استقال بعد قرار ترامب فرض ضريبة على الألمنيوم والفولاذ، وجون دوود، المحامي الأبرز الذي يمثل ترامب في تحقيق روبرت موللر بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات. ويبحث ترامب عن خامس مدير للاتصالات بعد استقالة هوب هيكس». ولا شك أن تغييرات متسارعة في صفوف وكادر الإدارة تترك أثرها على طريقة إدارة الحكم وتمنع تشكيل سياسة متماسكة في الأمن الوطني والسياسة الخارجية بل وتفتح بابا أمام فريق جديد همه الأكبر إرضاء نزعات الرئيس السيئة فيما يتعلق بالأمن القومي والتجارة والدفاع القانوني بدلا من الحد منها. وتتوقع المجلة أن تتسم المرحلة المقبلة بعدم التقيد وترامب لا يلتزم بأي شيء. ولو أخذنا عزل ماكمستر، جنرال بثلاث نجوم وعرف بنقده لحرب فيتنام وخبرة طويلة في العسكرية، فقد اختار ترامب بدلا منه شخصية من عتاة اليمين المحافظ، جون بولتون الذي دعم حرب العراق وظل يدعو لضرب إيران وكوريا الشمالية. وقبل اختياره بشهر كتب مقال رأي في صحيفة «وول ستريت جورنال» قدم فيه المبررات التي تجعل ضرب كوريا الشمالية قانونية. وبالسياق نفسه تحدث بولتون عن إيران وضرورة تغيير النظام فيها معربا عن أمله بنهايته قبل احتفاله بمرور 40 عاما على الثورة. ويتوقع المراقبون أن يقوم ترامب في أيار (مايو) المقبل بتدمير الاتفاقية النووية التي عملت عليها إدارة سلفه باراك أوباما ولسنين مع الدول الأخرى للحد من نشاطات إيران النووية. وعليه يفهم اختيار مايك بومبيو، مدير الوكالة المركزية للاستخبارات «سي آي إيه» ليحل محل ريكس تيلرسون، وهو مثل بولتون كاره لإيران وداع لضرب كوريا الشمالية. وهناك سياسة الحماية الاقتصادية التي ظل يدعو لها الرئيس. وترى «إيكونوميست» أن الباحثين في ظاهرة «الترامبية» فرقوا بين تيارين داخل الإدارة «دعاة العولمة» بقيادة كوهين الذي كان مستشارا للشؤون الاقتصادية وتيار القوميين والذي يقوده وزير التجارة ويلبر روس وبيتر نافارو، مدير مجلس التجارة القومي. وقد تنافس المعسكران للسيطرة على نزعات ترامب العقلية ويبدو أن القوميين هم الذين فازوا في الجولة الحالية، فقد أعقب مقترح فرض ضريبة على الفولاذ والألمنيوم مقترح آخر لفرض ضريبة على البضائع الصينية والتي يصل حجم التجارة معها حوالي 60 مليار دولار، بشكل يفتح الباب أمام حرب تجارة واسعة. وكان اختيار ترامب لاري كودلو الذي عمل في إدارة رونالد ريغان ليحل محل كوهين إشارة دعم توجه القوميين، مع أن كودلو من دعاة التجارة الحرة في تعليقاته لكنه يتبنى فكرة الضريبة التي يتم التفاوض عليها.

مذبحة

وبالنسبة لتحقيق روبرت موللر، فقد توسع في الفترة الماضية وشمل شخصيات ودور دول مثل الإمارات والسعودية في تشكيل سياسة ترامب. وبعد تعاون مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي وبول مانفورت، مدير حملته الانتخابية، زادت عصبية الرئيس. وكانت استقالة دوود على خلفية رفض الرئيس نصيحة فريقه القانوني وضرورة تجنب مقابلة شخصية مع موللر. مع أن الرئيس بدأ حملة هجوم على المحقق الخاص وبالاسم في تغريداته، بالطريقة التي يقوم بها شون هانيتي، من «فوكس نيوز». وذكر أصدقاء الرئيس أنه فكر في الصيف بعزل موللر بشكل دعا مستشار البيت الأبيض دونالد ماغاهان التهديد بالاستقالة. ومن أجل التخلص من موللر، على ترامب عزل نائب وزير العدل رود روزنستين والذي قدم شهادة أمام الكونغرس قال فيها أن لا داعي في الوقت الحالي لعزل موللر. ولو فعل فستكون النتائج كارثية تماما مثل «المذبحة» التي عملها ريتشارد نيكسون وأدت لخروجه من الرئاسة. وحذرت فئة قليلة من الجمهوريين الذين لا يريدون الترشح من جديد ترامب قائلين إن عملا كهذا سيضر بإدارته. ورغم ذلك فالدعم لترامب في قاعدته لم يتغير. وكما لا حظ بوب كوركر، سناتور تينسي فدعم الناخبين الجمهوريين للرئيس «أكثر من قوي وهو ذا طابع قبلي» و «يريدون معرفة إن كنت مع الرئيس أو ضده». وعلى العموم فباب الإدارة لا يزال مفتوحا وهناك خروج متوقع لجيف سيسشنز الذي أغضب ترامب عندما أخرج نفسه من تحقيق موللر. وتعرض في الفترة الماضية لسلسلة من الإهانات كتلك التي تعرض لها تيلرسون وماكمستر قبل عزلهما. ويطمح مدير وكالة البيئة سكوت برويت لتولي منصب سيسشنز. وتداولت الصحافة والتسريبات أسماء مثل بيتسي دي فوس، وزيرة التعليم التي لم تعجب أنصار الرئيس في مقابلتين تلفزيونيتين وبن كارسون، وزير الإسكان بسبب قراره فرش الوزارة وشراء أثاث مكلف. ويواجه الجمهوريون هذا العام الانتخابات النصفية وهم في مزاج دفاعي وعلى ما يبدو فالبيت الأبيض لا يرغب أن يدفع باتجاه تشريعات جديدة وسيكتفي بالتأكيد على سياسة الإصلاح الضريبي. وسيعود ترامب إلى أسلوب التجمعات الشعبية والحديث عن أجندته القومية والترويج لقراره الأخير فرض الضريبة على الفولاذ والألمنيوم. وقد اكتشف ترامب بعد عام أنه يحكم بطريقة جيدة إن اتبع حدسه وانفعالاته أكثر من استماعه لنصائح مستشاريه. وقد يكون هذا المدخل من الناحية السياسية فاعلا في الداخل، فحسب استطلاع أخير أجرته محطة «سي أن أن» فقد ارتفعت شعبيته إلى 42 في المئة ولكنها تظل متدنية مقارنة مع الرؤساء السابقين في المرحلة نفسها من الرئاسة.

الحرب المقبلة