إعادة النظر في مقولات «الاستثناء» السياسي: نظرية الشرارة والموجات الديمقراطية والحكام السلطويين/ محمد تركي الربيعو

خلال ربع القرن الماضي، كان ثمة ثلاث موجات متداخلة من التحركات الشعبية ضد الحكام السلطويين. الاولى، عام 1989 (وبصورة ادق بين 1987 -1991)، عندما بدأ مواطنون في بلد بعد اخر، في ما كان يدعى بالاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا، بالثورة في أعداد كبيرة لمطالبة حكامهم الشيوعيين بالتخلي عن السلطة. وكانت الثانية، هي الثورات الملونة في أوروبا وأوراسيا في ما بعد العهد الشيوعي بين عام 1998 -2008.

في هذه الموجة، تعاون مواطنون مع جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في تسعة أنظمة سلطوية متنافسة في المنطقة –هي أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، كرواتيا، جورجيا، قيرغيزساتن، صربيا، سلوفاكيا، اوكرانيا- باجراء انتخابات غير مسبوقة، فائقة الطموح تتحدى أصحاب المناصب السلطوية أو خلفاءهم المكرسين. وعندما رفض الخاسرون في هذه المنافسات الاعتراف بالفشل، قام مواطنون بتظاهرات واسعة بعد الانتخابات، ارغمت في كثير من الحالات على تحويل السلطة السياسية إلى المعارضة، والموجة الثالثة التي لا تزال مستمرة انطلقت على نطاق واسع في سلسلة من الأقطار في المنطقة نفسها – وفي هذه الحال، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومثل الموجتين السابقتين، سرعان ما استقرت هذه الانتفاضات الشعبية على الهدف الأساس وهو ازاحة أصحاب المناصب السلطوية عن السلطة.

واظهرت هذه الدورات الثلاث من التحديثات الشعبية للحكام السلطويين وجوها شديدة التشابه. فمثلا، كانت كل واحدة من تلك الحركات تستهدف تغيير القادة، كما كانت كل واحدة مدفوعة بما دعاه تشارلز تريب ب «التبخر السريع لخوف الجماهير من السلطة»، كما بينت أن ما يجمع هذه الموجات، هو أن كل واحدة منها قد اخذت على حين غرة اغلب المتخصصين في دراسة الأنظمة السلطوية بشكل عام، وبشكل خاص في الأقطار التي حدثت فيها هذه التطورات. الأمر الذي اثار عددا من التساؤلات حول سبب عدم تنبؤ الباحثين المتخصصين في هذه المناطق بهذه التحركات، واذا كانت عدم القدرة هذه على التنبؤ تعود بشكل عام إلى ان حالة من الاضطراب العام داخل الانظمة السلطوية غالبا ما تبدو مستحيلة. أم أن الأمر يعود بحسب البعض إلى المنظار المشوه الذي اعتمده كثير من علماء السياسة اثناء دراستهم للبلدان التي نشأت فيها موجات ثورية. فبدلا من التركيز على حياة الناس العاديين والحركات الاجتماعية والمجال العام والمقاومة بوصفها أساس الاحتجاجات، وجدناهم في السنوات التي سبقت الموجات السابقة يحولون التركيز على ديمومة السلطة السياسية، وعلى زيادة التركيز على السياسات العليا وتقليل الاهتمام بالسياسات الدنيا وبدور المهمشين.

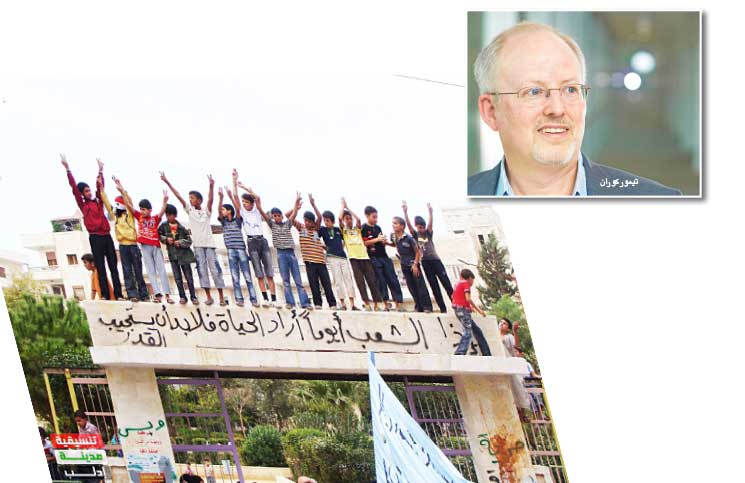

ولتجاوز هذا العجز في فشل العلوم السياسية على التنبؤ بهذا التغيير، غالبا ما يتم الاستعانة بالنظرية التي تتخذ من عنصر المفاجأة في الاضطرابات الشعبية العارمة نقطة انطلاق لها، كما في نظرية الباحث تيمور كوران التي طرحها في مقالته الشهيرة «شرارات ونيران السهوب: نظرية الثورة السياسية غير المتوقعة». حيث يرى كوران اعتمادا على فكرة لينين عن «الشرارة» (والتي تفترض وجود وضع ثوري لا يعوزه سوى حدث صغير واحد ليشعله) ان الثورات هي استجابة لأحداث «تقدح زناد» تغيرات هائلة في تصرف الجمهور، ولكن ذلك لا يمكن توقعه كنتيجة لطبيعة السياسات السلطوية».

ووفقا لكوران، أن الأفراد في الأنظمة السلطوية غالبا ما يخفون حالة العداء التي يشعرون بها تجاه النظام، وبدلا من ذلك يبدون تصرفات عامة من الدعم أو الرضى، في الأقل. كما أن القيود على العمل الجماعي داخل الأنظمة السلطوية، والتي تشمل بعض الاجتماعات العامة أو السياسية للتعبير عن القلق أو المخاوف من اجراءات انتقامية شديدة عند التعبير عن مثل هذه المشاعر (عقوبات قد تمتد إلى الأسر والأصدقاء وحتى الجماعات). تحرم المواطنين من مصادر التماثل التي يحتاجونها لمواجهة النظام بشكل جماعي. لكن الشرارات (التي كانت في الواقع عنوان واحدة من أكثر المنشورات البلشفية تأثيرا) تقدح في اوقات غير منتظرة، وفي اماكن غير متوقعة، وتتميز بقدرتها على كشف معلومات مهمة حول الافضليات الحقيقية لعدد كبير من المواطنين الاخرين. واذا ما انتشرت هذه المعلومة الجديدة (والأكثر دقة) وبسرعة، فبوسعها أن تطلق «شلالات من المعلومات» التي تخدم كأساس لتحركات واسعة النطاق ضد النظام. ولذلك فقد تبين لكوران من خلال دراسته للثورات الفرنسية والروسية والأيرانية، ان فكرة الشرارة الصغيرة تبقى أكثر قدرة على تفسير الاحتجاجات والموجات الثورية مقارنة ببعض التحليلات الاجتماعية التي تجعل الثورة في ادراك متأخر حتمية تقريبا. واذ تبدو الثورة لا محيد عنها في الإدراك المتأخر، فان هذه الاسباب لا تنكشف الا بعد الحدث. اذ ثمة ميل لاسقاط ما نعرف في الادارك المتأخر على الماضي، ولذلك قد يبدو ان الثورة كانت لا محيد عنها، وهكذا كان يمكن التنبؤ بها، بينما هي في الحقيقة في الادراك المتأخر وحده لا يمكن أن ترى حتمية الوقوع.

والمثير هنا ان رؤية كوران شكلت عند العديد من الباحثين، المدخل الاساسي لفهم وتفسير ما حدث في العالم العربي وغيرها من بلدان الموجات الديمقراطية. فمثلا نجد أن مقولة «الشرارة» كانت العنوان الذي اعتمده الروائي المغربي الطاهر بنجلون كمدخل لقراءة الاحداث في تونس. وخاصة أن ما حدث في تونس كان بمثابة شرارة من جانب البائع التعيس محمد بوعزيزي في 17 كانون الاول 2010، ما ادى إلى موجة من الاحتجاجات جعلت بن علي يغادر في رعب بعد ثلاثين سنة من الحكم.

ومع أن نظرات كوران ذات قيمة، الا انها في رأي فاليري بنس (استاذة العلاقات الدولية في جامعة كورنيل) لا تستطيع ان تلغي ان سبب عدم التنبؤ بالثورات والاحتجاجات من قبل علماء السياسية يعود بالاساس إلى التعريف الذي قدمه كوران للثورة بوصفها شرارارت تأتي من غير اعلان مسبق. ففي عام 1989-بحسب بنس- كانت جميع الاقطار التسعة التي شكلت الاتحاد السوفيتي قد التحقت بالحركة. وفي أوروبا واوراسيا بعد العهد الشيوعي حدثت خمسة عشر من التحركات المهمة ضد السلطويين أو خلفائهم المكرسين، قبل وخلال الانتخابات بين 1990 – 2012 (موسعة فكرة الثورات الملونة لتشمل المظاهرات الروسية في اواخر 2011واوائل 2012) وفي أقطار الشرق الأوسط وشمال افريقيا كان ثمة ست انتفاضات. وهذا ما يضعنا أمام تقدير من ثلاثين «مفاجأة» خلال الربع الأخير من القرن وهو بلا شك رقم كبير يقصر من تواتر هذه الاحداث التي توصف بالاستثنائية.

وبناء على هذه الاحصائية، ترى بنس ان الاشكالية لا تكمن في معنى الثورة بوصفها شرارة، بل تعود بالاساس إلى اخفاق المتخصصين في شؤون اقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذين أخذوا مع بدايات التسعينيات من القرن الماضي يبدون اهتماما بقضية التحول الديمقراطي. ولكن بما ان المنطقة بقيت صامدة ضد هذه الحركة العالمية، فقد تحول الباحثون في هذه المنطقة، نحو مقاربات الاختبار العقلاني في دراسة السياسة، والاهتمام بوضع دوام واستمرارية السلطوية.

وقد تمثل هذا الاتجاه بشكل جيد لدى الباحثين في السلطوية الذين كانوا خلافا لأقرانهم العاملين على انظمة أكثر تعددية، ينعمون بتحديد تركيزهم على حفنة من الزعماء السياسيين، ويقومون بدراساتهم من دون التعقيدات التي تفرضها وفرة المعلومات حول السياسة على الأرض وفي داخل القصر. وهنا يحسن بنا -بحسب الكاتبة ـ ان نتذكر صموئيل هنتغتون وكتابه «الموجة الثالثة» الذي يرى فيه انه من غير المحتمل ان يقوم الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية بالالتحاق بتيار التحول، لأن هذه الأنظمة قد نجحت في الجمع بين المذهب الفكري والتنظيم، فاستطاعت بذلك تجنب المشكلة.

ونتيجة لذلك، اصبحت قضية البحث الرئيسية وبخاصة في دراسات اقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في العهد السابق على الانتفاضات العربية، هي تفسير استمرارية الزعماء السلطويين والأنظمة السلطوية. فمثلا كتب باحثون يفسرون ما يحدث في المنطقة نتيجة لدور الولايات المتحدة في دعم الأنظمة. وقد شجع تبني هذه الأجندة البحثية براي الباحثة على تشكل منطق جبهة قوية وموحدة لا فكاك منه. يشجع الجماهير لايجاد «صورة مبالغ فيها عن قوة النظام» وإذا لم يكن ثمة من بديل معقول من النظام، فان الجماهير إلى جانب اعوان النظام، ليس امامها سوى الاذعان، لانهم بذلك يتجنبون الخطر ويضعون انفسهم، حيثما امكن، ليحصدوا بعض المكاسب. كما ان هذه التحليلات اشاعت فكرة اخرى تتعلق: بقدرة الزعماء على ممارسة «صنعة نظام» فائقة البراعة.

ورغم إقرار الباحثة أن الزعماء السلطويين كانوا شديدي اليقظة وانهم قد طوروا مجموعة من السياسات الفذة والمؤسسات التي تستبق التحديات لحكمهم وتوسع من سلطاتهم. ولكن في الوقت نفسه قد علمنا الان، ويجب ان نتعلم من جديد، ان تلك الخطط لم يكن لها الدوام الذي كان يتوقعه كثيرون. وسبب ذلك ان ثمة وجوها كثيرة في الحكم السلطوي تجاهلتها الدراسات. احدها تزايد النفقات دون الفوائد المفترضة، المتصلة بالمواجهات المكررة بين الانظمة السلطوية وبين معارضيها، كما أن هناك سبب اخر تم تجاهله يركز على التعلم، ويضع التفاعل بين النظام والمعارضة في المركز من الحركية السياسية. فالسلطوية غالبا ونتيجة اخمادها الاحتجاجات عددا من المرات، غدت أكثر قناعة، وأقل اضطرارا لمراقبة ما يحيطها وأقل قدرة على ملاحظة التغيرات التي حدثت في ذلك المحيط، وأكثر اعتمادا، نتيجة لذلك، على ما يمكن ان يسمى «القديم نفسه» في تشخيص قوات النظام وخططه الأكثر احتمالا لحمايته. وبهذا المعنى كلما ازدادت خبرة النظام في التعامل مع الاحتجاجات قلت قدرته على التعامل معها بشكل مؤثر .

وهذا أحد الأسباب التي تفسر مثلا في رأي الكاتبة، لماذا يجد المرء غالبا انظمة تستجيب إلى الاحتجاجات الشعبية بما لا يمكن ان يوصف الا بالاساليب السخيفة، على الرغم من ان تلك الأنظمة مثل مبارك وصالح كانت متمرسة في هذه النواحي. كما أن هناك عامل اخر تم اهماله بحسب الباحثة ويتعلق بطول مدة الولاية، والتي تقف في وجه تعلم السلطويين. ومع ان طول المدة قد تثبط عزيمة معارضي الحكم وتفرق صفوفهم، الا انها قد تؤدي بالزعماء الحاكمين كما رأينا مثلا في تونس ومصر، إلى ان يصبحوا من شدة الاطمئنان إلى قواهم، وشدة التعلق بخططهم السياسية التي اتبعوها؛ غير مهتمين بتوسيع سلطاتهم أو الحفاظ عليها. وبناء على الملاحظات السابقة ترى نيس ان الباحثين في العلوم السياسية كثيروا ما اساؤوا إلى أنفسهم من خلال تبني اجندات بحثية معينة حول السلطوية، مقلصين بذلك من احتمالية حدوث أي موجة ديمقراطية داخل بعض البلدان، الأمر الذي دفعهم لاحقا بسبب حدوث هذه الموجات إلى تبني الحلول السريعة والمتمثلة في نظريات الشرارة وانتشار المعلومات ووسائل الاتصال بوصفها محركة هذه الموجات الثورية.

٭ كاتب سوري

القدس العربي