أخلاق عالم ما بعد الحداثة «السائلة»… المسؤولية والجماعة/ زيغمونت باومان

الإنسانية المعاصرة كثيرة الأصوِرَة، ونحن على يقين اليوم من أنها لن تتخلى عن كثرة أصواتها وألسنتها في غد قريب. والمسألة الحاسمة هي كيف نجدد دمج هذه الكثرة في وحدة متناغمة تحول دون انحطاطها إلى نشاز خالص. وينبغي الانتباه إلى أن التناغم ليس الانقياد إلى قالب واحد، بل هو تفاعل إيقاعات مختلفة، وعلى شرط أن يتمتع كل إيقاع بهويته وفرادته ويرفد النغم الناجم عن التفاعل بهويته هذه. وكانت حنة أراندت ترى أن فضيلة المدينة (السياسية) هي ثمرة طاقتها على حضانة التفاعل. والمدينة (السياسية) ترعى اعتبارنا أنفسنا متساوين في أثناء لقاءاتنا، وتدعونا إلى الإقرار بتنوعنا وفروقنا، وإلى حمل الحفاظ على التنوع على الغاية من تلاقينا واشتراكنا في حياة المدينة.

ولكن كيف يتاح لأهل المدينة (السياسية) الواحدة بلوغ مثل هذه الغاية؟ من طريق الحؤول دون إفضاء الهويات المتمايزة إلى نفي الهويات الأخرى والانفراد دونها بالمدينة. ويقتضي هذا اليقين بأن حماية الهويات الأخرى ورعايتها تحفظان الكثرة والتنوع اللذين لا تقوم للوحدة قائمة إلا بهما وبدوامهما. ويتناول جون رولز في «نظرية العدالة» المنهج الذي يؤدي إلى «الإجماع من طريق التضافر». وركنه الإقرار بأن الناس يشتركون في الحياة العامة ابتداءً أو انطلاقاً من معتقدات ميتافيزيقية ودينية وأخلاقية متباينة. وهم يمضون على شراكتهم على هدي حدس في ما هو توافق عادل، ويسعهم الانتهاء إلى إجماع على مسائل مثل سلطة القانون، وحرية الضمير والفكر، والمساواة في الفرص، والاقتسام المنصف للمقدرات المادية بين المواطنين.

والمواطنون حين يجتمعون لمناقشة الشؤون العامة والمشتركة والنظر فيها، ويدركون أن مسؤولية حلها تقع على عواتقهم من دون غيرهم وأن تخليهم عن هذه المسؤولية يتركها سائبة، يجنحون فعلاً إلى حلول مشتركة. وتعريف المواطن بأنه المستهلك الراضي تترتب عليه النتائج التالية: دعوا أهل المعرفة والاختصاص يبتوا في الأمور واعهدوا إليهم بالسهر على رخائنا، وأما أنتم (الناس أو الجمهور) فانشغلوا بأموركم التي تخصكم مباشرة واحفظوا القيم العائلية. والحق يقال، الاحتماء بأسوار العائلة ثم بالقوقعة الفردية، والغفلة عن العلاقات المعقدة وإن الحميمية بين الحياة العائلية والفردية وبين حياة الدوائر والمرافق العامة أو بين السيرة الشخصية وبين التاريخ- هي السبب في الجروح الغائرة التي سددتها الخصخصة، وسددها التحلل السوقي من الضوابط الاجتماعية والقانونية، إلى فرص التجدد الأخلاقي.

وحظوظ تحييد النازع إلى سلخ الحياة العامة والخاصة عن الدواعي المعيارية والتقويم الأخلاقي يتعلق نجاحها أو فشلها بمدى تعاظم استقلال الأنوات الأخلاقية الفردية، وبمقدار الإقبال على تقاسم المسؤوليات الجماعية والمشتركة. والقبول بالتقابل أو التناقض بين الدولة وبين الفرد هو ثمرة توقع في شباك النزعات التي تكللت بالانصراف عن الحياة العامة والمشتركة والتقوقع على الأنوات المنقطعة.

وقلما يرى الناس الحكم، اليوم، على صورة نصير للضعيف على القوي، أو مصدر للوظائف، أو وسيلة تعالج الاختلال بين المناطق، أو مبادرٍ إلى تشغيل مضخة تضخ الصناعات الجديدة والمواطنين المؤهلين. فالآمال والمطالب لم تنجُ، من الخصخة ومن التحلل من القواعد والمعايير. وفي بريطانيا، على سبيل المثل، ألغي شطر راجح من صلاحيات البلديات، وانتزعت من النقابات المؤهلات التي أتاحت لها الاضطلاع بمقومات التضامن والتعاضد. وعلى هذا، بطل تعويل الجمهور على عمل مشترك، أو على توحيد عزائم الأفراد وشبك الأيدي بالأيدي. فما على الواحد إلا الرهان على شطارته وحيلته. والتصورات عن حياة مقبلة أحسن من الحياة الحاضرة وأفضل اصطبغت بصغة خاصة و «حرة». وربما ارتكبت الليدي ثاتشر هفوة حين قالت إن لا وجود لما يسمى «المجتمع»، ولكنها لم تطق أصغر هفوة في شأن الأهداف التي صممت إجراءاتها التشريعية على بلوغها، وتولت الأعوام اللاحقة إنجازها.

وفي الأثناء، لم يكف ناس كثر عن الدعوة إلى الدفاع عن قضية يتشاركونها، أو مصلحة تجمعهم. ومن غير «الشراكة» هذه، والشعور بها، لما التأمت التجمعات العامة، والتظاهرات، ووقعت العرائض. ولكن معظم الحركات المشتركة يقصِّر، في الوقت السريع المتاح، عن إنشاء هيئات ومرافق متماسكة تتمتع بولاء المشاركين في الحركات، ومداومتهم على مساندتها. وعلى مثال حوادث وقضايا أخرى، لا تلبث حوادث جديدة أن تحل في صدارة الاهتمام محل حوادث سابقة. وتضع مثل هذه الحركات نصب عينيها «غاية وحيدة»، ويندر أن ينشأ عنها شعور بالمسؤولية الأخلاقية الجامعة. والمشاعر التي تبعثها هذه الحركات تغلب «ضديتها» «معيتها»: فهي في أغلب الأوقات ضد إغلاق مدرسة أو منجم هنا، في هذا البلد وليس في بلد آخر، وهي ضد شق وصلة طريق تمر بهذه البلدة، أو مد سكة حديد تقلق راحة السكان المحليين، وضد تخييم غجر بضاحية البلد أو مرور قافلة بناحية من نواحيها، وضد تخزين نفايات مسمومة بموضع قريب… وغاية الحركات من هذا النحو ليس تحسين أحوال الدنيا المشتركة قدر ما هي اقتسام وجوهها المزعجة ومضارها، ودفن السموم في حديقة الجيران.

ولا تعدم الحياة المخصخصة متعاً وملذات لا تنكر، منها حرية الاختيار وإتاحة فرص تجريب أنماط كثيرة من الحياة، والتمكن من بناء النفس على مثال صورتها التي تريدها، أو تطمح إليها. ولا تعدم، في المقابل، حصة من الأتراح، وفي مقدمها الوحدة والشعور الأليم بهشاشة الاختيارات، سواء السابقة أو المقبلة بضعف مسوغاتها. فبناء الهوية على ركن افتراضات النفس وحدها، وتخميناتها وحدوسها، ليس بالأمر اليسير والمطمئن. والهوية التي يرسيها المرء وحده لا تحظى بالرضا إذا لم تلقَ القبول والإقرار من قوة تفوق نفس المرء قوة ومكانة ودواماً. فالهوية ينبغي أن «ترى» على هذا الوجه وهذه الصورة (بما هي هوية). والفرق بين الهوية في حلتها الاجتماعية وبينها في حلتها الفردية والمتخيلة هو الخط الفاصل بين إيجاب الذات (أو تأكيدها) وبين الجنون. ولذا، نشعر شعوراً حاداً بـ «الحاجة إلى الانتماء»، وإلى التماهي في كيان كبير يصلح أسّاً يرسو عليه كيان أصغر منه وأضعف.

ولما خسرت كيانات قديمة، كانت إلى وقت قريب سداً للهويات الفردية، قوتها، بينما تفقد كيانات جديدة دالتها، برز التماس عدد كبير من الناس لكيانات تتمتع أحكامها بالثبات والجزم. ويكاد اختصاصيو علوم الإنسان ودعاة «الوحدة القطرية» يجمعون على أن «الجماعة» هي خير من في مستطاعه الاضطلاع بهذا الدور. وصرفت الحداثة شطراً كبيراً من الوقت ومن العزيمة على مناهضة الجماعات- وهي هذه الرهوط التي تفوق تلقائيتها وعفويتها الكائنات الطبيعية، ويولد الناس في كنفها ويبقون مدى أعمارهم أسرى تقاليدها ومراقبتها الجماعية وابتزازها. ومنذ الأنوار، حُمل اعتبار تحرر الإنسان، وتفتح طاقاته الفعلية، ثمرة حتمية لتقطيع قيود الجماعات التي تقيّد الأفراد بظروف ولادتهم، (حمل هذا الرأي) على محمل الإدراك العاقل، والحس السليم. وأخرجت فكرة الجماعة من حجرة التبريد والحفظ التي أودعتها إياها الحداثة الهاجسة بإنسانية من غير حدود، وجدّدت مجدها التليد.

وتعلَّق اليوم على الجماعة الآمال التي أرتدت خائبة غداة إفلاس الهيئات والمؤسسات وظهور خوائها. فنحيي «طاقة الاستلحاق والتأهيل» فيما دين سابقاً قسره وجبره. وما سبق ونُظر إليه في صورة عقبة على الطريق المؤدية إلى الإنسانية، يُمدح ويوصف بأنه شرط الإنسانية الضروري. ويقال إن الإنسانية تبرز في صور وحلل كثيرة، وإن الجماعات، وتقاليدها وثقافاتها، هي تجليات هذه الكثرة وراعيتها. والحق يقال إن الفكر الاجتماعي حرص على الدوام على تكرار الحكايات التي يرويها أو يبطنها أهل السلطة وأصحابها. وفي عهد الحملات الثقافية الحديثة على الإدارات الذاتية المحلية، البلدية أو الإتنية، ملأت أخبار وفيات الجماعات الاجتماعيات العلمية. إلا أن القوى المستعجلة إلباس خصوصيتها لباس العمومية الكونية ليست كثيرة. والقوى الجديدة التي حلت محلها لا تتكلم بلسان هذه العمومية، بل تتشبث بما يميز جماعة إنسانية من غيرها. فلا يسع الفكر الاجتماعي إلا الانقياد لهذا الرأي.

والجماعة المفترضة «طبيعية» توجب على المولودين في ثنايا تراث ولغة التفكير على نحو من الأنحاء قبل الشروع في التفكير، وتوجب عليهم رؤية أشياء من دون غيرها قبل ابتدائهم النظر، وقول مقالات قبل تعلمهم الكلام… وعلى هذا، تقتضي معرفة من نحن، ويقتضي فهم أنفسنا وذواتنا، اعتناق تقاليدنا. وهو شرط لا غنى عنه للحفاظ على هويتنا تامة سليمة وحصينة. وعلينا فرض الولاء المطلق لهذه الهوية، وتقديم مطاليبها على سواها في مجتمعات كثيرة الولاءات المتصادمة والموزعة. والمناقشة على هذا المثال، تعكس ترتيب المسائل رأساً على عقب: فالتقاليد لا وجود لها إلا في أفعالنا وأفكارنا. ونجدد ابتكارها وإيجابها يوماً بعد يوم في إخلاصنا لها، وفي ذاكرتنا الانتقائية ومسلكنا وعملنا، وهذه تجري على نحو يتعمد «افتراض» التقاليد وآثارها. فالجماعات الأولى أو الفطرية مدعاة عمداً وقصداً، ووجودها هو ثمرة دعوى عدد من الناس، ولا تقوم لها قائمة إلا بالمشاعر المحمومة الفريدة التي يكنّها لها هؤلاء.

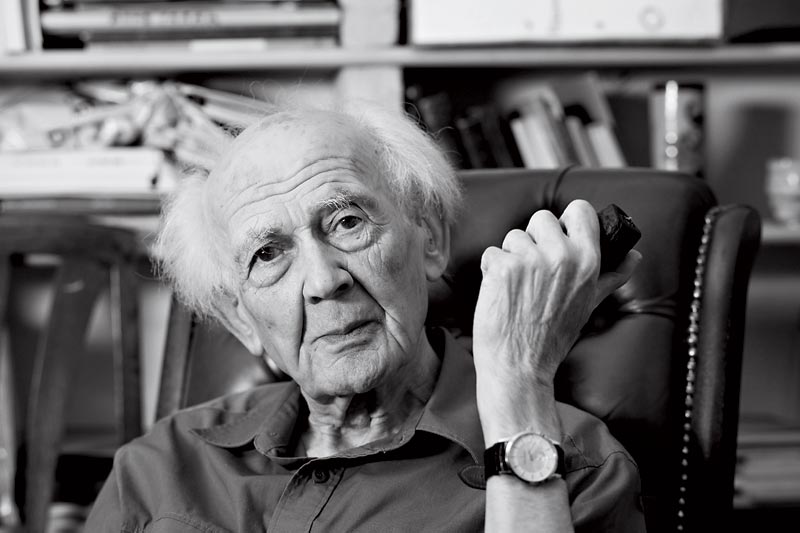

* أستاذ الفلسفة والاجتماعيات في جامعة وارسو (بولندا) قبل مغادرته بلده في 1968، درس الاجتماعيات في جامعة ليدز منذ 1971، ولد في 1925 وتوفي في الأسبوع الاول من 2017، والفقرات منقولة عن خلاصات كتابه «الحياة على صورة نثرات» (مقالات في أخلاقيات ما بعد الحداثة») بلاكويل بابليشينغ ليمتد، أوكسفورد 1997، إعداد منال نحاس.

الحياة