أن تكون هناك: خيمياء الثورة من الداخل

جمال خليل صبح

-1-

شاءت لي الأقدار أن أدخل إلى بعض المناطق المحررة في سوريا. كانت تجربة روحية و فكرية ملأى بالكثير، قررت أن أرصدها بكلمات و سطور. من نافلة القول التأكيد على أن هذه التجربة “ذاتية” بحتة ولا يستقيم معها التعميم على جميع المناطق وعلى كل الحالات، كما أنها لا تعكس إلا جانباً واحداً من واقع متعدد وثري، لا يمكن رصده من زاوية محددة أو حادّة. إن زيارة المناطق الثائرة تعكس جوانب الثورة نفسها من تنوع فائق يطال كل شيء. إنه الزمن السوري الجديد بكل ما يحمل من تحديات وفضائل، بكل ما يحمل من ألم ومعاناة، بكل ما يحمل من وقائع صادمة وآمال رست على شواطىء لا تخصّها. لا تكفي بضعة أيام للتعرّف على بقعة ثائرة على التراب السوري، إلا أنها كافية تماماً حتى يعرف المرء أن عقارب الزمن لا يمكن إعادتها إلى الوراء.

أتحفظ على ذكر بعض المناطق أو الأسماء الخاصة بالأشخاص أو الكتائب، وذلك لضرورات أمنية وأخرى أخلاقية. كل خطأ أو “خطيئة” وردت بين كلمات هذا النص لا يتحمّل مسؤوليتها إلا كاتب المقال نفسه. فـ”هكذا بدا لي العالم”…..!؟

[1] عن “الجيش الحر” بقضّه وقضيضه

ليس هناك من ظاهرة تستحق النظر كتلك التي تتعلق بالشق العسكري من الثورة، أو كما يدعى “اصطلاحا اعتباطيا” بالجيش الحر. تحركات الرجال المسلحين في المناطق المحررة لا تخطئها عين الزائر ولا تحيد عنها تساؤلات عدّة تمتزج بمشاعر مختلفة يمكن أن تذهب حدّ التناقض أحيانا. خليط ومزيج ذو ملامح مختلفة يندرج من طبيعة النظام العنيف إلى تطورات طرأت على حال الثورة، مرورا بتاريخ المناطق الثائرة وطباع ساكنيها أخرجت جانبا على قدر كبير من التعقيد البنيوي والعملياتي، حمل على عاتقه التصدي لقوة النظام الضاربة بالسلاح، لا بل والشروع في عملية تحرير طويلة الأمد، دامية وقاسية. لم يعد سرا أن غالبية الثائرين الذين يحملون السلاح لم يعودوا من المنشقين العسكريين في الجيش النظامي، إذا لا يشكل هؤلاء إلا ثلث المكون العام على أبعد تقدير. في المناطق المحررة التي استطعت الوصول إليها يشكل أبنائها العمود الفقري لمكونات الهياكل والتنظيمات المسلحة، مع إمكانية ملاحظة وجود أشخاص من مناطق بعيدة من الوطن السوري لأسباب مختلفة، منها ما هو شخصي ومنها ما ينبع من ظروف حتّمت على أصحابها العمل في مناطق بعيدة عن منبعهم الأصلي. فأحد قادة الكتائب التي كان لها شأن كبير في عملية تحرير مدينة أعزاز ينحدر من درعا مثلا، بينما ترى مقاتلين من مناطق حمص وحماه يعملون ضمن كتائب تنشط في ريف إدلب الملتهب، وخاصة فيما يشبه مثلث الرعب سراقب، بنشّ وتفتناز. ضمن هذه الصورة، يشعر المرء وكأن أبناء سوريا أصبحوا “معجونين” بالثورة بكل ما تعنيه الكلمة من “معان”، في حالة تذكّر بنوع من الوحدة “الوطنية- الثورية”، تختلف عن وحدة البعث “الوطنية” القائمة على أركان الاستبداد والعنف المشاع وتقديس القائد “الرمز”.

تختلف هذه التنظيمات والجماعات المسلحة ليس بتسمياتها فحسب، ولكن ببنيتها وتوجهاتها أيضا. فهناك بعض الكتائب التي تتكون من أفراد عسكريين منشقين وبذلك تقترب من الصورة الكلاسيكية للجيش الحر. هم أشخاص تتنوع انتماءاتهم الفكرية والمجتمعية والسلوكية أيضا. يربط أعضائها إحساس ديني هو أقرب للشعبي منه للمؤطر والإيديولوجي. بينما تتشارك كتائب عدّة في بعض العمليات القتالية الهجومية ضد مواقع لأجهزة النظام الأمنية والعسكرية، تتكفل بعض الكتائب بعمليات أخرى هي أقرب إلى اللوجستية والمدنية، خاصة في بعض البقاع المحررة وسط وشمال البلاد. يلاحظ الزائر وجود مسلحين تبدو عليهم أمارات إسلاموية تتخذ من السلفية “التقليدية” جذورها وعناوينها وحتى أعلامها وراياتها، وتجاهر بهويتها المذهبية المرتبط بالسنّة والجماعة، الهوية العابرة للتاريخ والجغرافيا بكل دقائقها وأوهامها. حتى أن بعضها لا يخفي تعاطفا ما مع تنظيم القاعدة ذائع الصيت، مع عدم وجود مؤشرات على ارتباط تنظيمي معين مع التنظيم الأم الذاهب للانقراض، يكمّله جهل فاضح بتاريخ التنظيم وقيمه، بالإضافة إلى مصير أبرز رجالاته عدا ابن لادن وزرقاوي العراق، كما لاحظت من دردشة عابرة مع بعض الأفراد الذين التقيتهم وكانوا مستعدين لحديث جانبي عابر. يحدّثك أمثال هؤلاء عن حلمهم في تطبيق شرع الله الذي “لم يدع لنا شيئا إلا وأعطانا هدى فيه لتدبير أمور الناس” في المجتمع الإسلامي الفاضل، المجتمع الذي “تذوب فيه الفوارق بين الغني والفقير”، المجتمع الذي “تسود فيه قيم العدل بين عباد الله أيا كانت درجاتهم”. فيما يبحر آخرون في الشرح حول درجات “الجهاد” وأنواعه إلى درجة لا يعود المتابع قادرا على التمييز بينها..!!

من المرجح أن يكون أفراد هذه التنظيمات غير حاصلين على تعليم عال عدا بعض الأفراد أو القادة الذين كان لهم نصيب ما من التعليم الشرعي الديني من معاهد وكليات سورية في أغلب الحالات. هذه الجماعات المميّزة لا يؤكدون صراحة على انتمائهم للجيش السوري الحر، لا بل ويجاهرون بتمايزهم عنه فكرا و سلوكا. إلا أن جزءا مهما ممن امتشق السلاح والتحق بكتائب عسكرية حسنة التنظيم هم أولئك المدنيين من أبناء المناطق الذين انخرطوا في نشاطات الثورة سلمية الطابع منذ البداية، ووجدوا أنفسهم مضطرين لحمل السلاح للدفاع عن أملاكهم وحياتهم وحياة عائلاتهم وأطفالهم بعد شيوع وتكرار المجازر الطائفية المتنقلة، كما يحاجج من التقيت به منهم . في هذه التنظيمات يمكنك أن تجد تشكيلة متباينة من الأشخاص مثل ذلك المهندس المدني الذي أصبح قائد كتيبة مسلحة أو منسقا عاما لعدد من الكتائب المقاتلة، أو ذلك الصحفي النشط الذي يغطي نشاطات الكتائب الإعلامية وبياناتها بحرفية عالية، أو ذلك المغترب الذي قفل راجعا إلى منبته الأصلي، مستفيدا من علاقاته التي بناها في الخارج محاولا التأمين اللوجستي لكتائب مختلفة يجمعها حسّها المناطقي العالي. يحدثك المتطوعون المدنيون في الكتائب المسلحة عن أهمية تواجد أمثالهم في “الجيش الحر” حتى لا تبقى الغلبة للإسلاميين الجهاديين، “الغلبة” التي لم أراها بادية على ذلك النحو في المناطق التي زرتها على الأقل. هذه الفئات من الأشخاص لا يضرها إلحاقها ووسمها بكتائب “الجيش الحر”، حتى وإن كانت مرجعيتها لا تمت إلى الذهنية العسكرية بصلة.

يخيل للمرء وبسبب التفاوت الواضح في ملامح وهيكليات، بل وتجهيز الكتائب المسلّحة، أن صراعا دمويا بينها قائم أو قادم لا محالة. ليس هناك ما يدعم هذه الفكرة في الوقت الحالي حتى مع وجود إشكالات أو أزمات قد تتطور إلى اشتباكات محدودة تظهر بين الحين والآخر. العلاقات بين الكتائب المسيطرة على مناطق محددة ليست دائما على ما يرام، ولكن هناك درجة عالية من الاحترام المتبادل، بغض النظر عن التفاوتات والتمايزات الظاهرة والكامنة. مع الإشارة إلى بعض العوامل العائلية والعشائرية والمناطقية التي يمكن أن تسهم في وأد أي صراع أو إشكال على درجة من الخطورة، حالة من “التوازن الاجتماعي” إن صح التعبير، مدعّم بدور إيجابي كبير لما بات يعرف بـ”اللجان الشرعية” التابعة لكل منطقة أو مجال حيوي من الكتائب، والتي يتكون أعضائها من شخصيات دينية وعسكرية ومدنية تحظى باحترام كبير في مجتمعاتها المحلية، وتتدخّل لفض النزاعات حول قضايا معينة من ضمنها كيفية معاقبة بعض الأفراد الذين يقومون بتجاوزات لا يمكن السكوت عليها مثل أعمال السرقة والتشبيح والتعرّض لأملاك الغير، كما حدث و يحدث في بعض الأحيان نتيجة غياب السلطة المركزية أو الهيكلية التنظيمية التي تنصهر من خلالها الوحدات المقاتلة.

تتباين الكتائب والتشكيلات المسلحة في مهامها أيضا. فكتائب الجيش الحر التقليدي من العسكريين والمنشقين تحاول جاهدة القيام بعمليات التأمين اللوجيستي (السلاح خاصة) بالإضافة إلى التخطيط العام والتكتيك المرحلي للعمليات القتالية على الأرض حسب ما تقتضيه المرحلة. بينما تتشارك كتائب الإسلاميين “السلفيين” مع الكتائب الأخرى ذات الصبغة “المدنية” بمهام لا تقل أهمية عن العمليات القتالية من أبرزها تأمين طرق اللاجئين وتوصيل الجرحى من المدنيين والمقاتلين إلى المشافي الميدانية أو إلى المناطق الحدودية التركية في الحالات التي لا يمكن علاجها في الداخل السوري، كذلك تأمين وصول الصحفيين والشخصيات الزائرة القادمة من الخارج، وضمان سلامتهم وتنقلاتهم مع ضلوع الكتائب المدنية المسلحة بشكل أكبر في هذه المهام نوعا ما. ولا داعي للتذكير بأن جلّ هذه المهام يعني التعرّض الدائم لخطر القصف الجوي من طائرات النظام التي لا تكلّ ولا تملّ من التحليق فوق المناطق المحررة. فالمجموعة التي تكفلّت بإيصالي إلى الحدود التركية مثلا تأخرت حوالي الثلاث ساعات وذلك نتيجة التعرّض إلى القصف من طائرة قريبة في وقت كانت تحاول فيه إدخال مساعدات غذائية (مئات من ربطات الخبز) إلى مدينة أريحا التي كانت واقعة تحت حصار خانق وقصف عنيف طيلة أيام عدّة. ورغم اشتراك الكتائب جميعها في العمليات القتالية المعقدة ذات التحضير الجيد (مثل محاولات اقتحام مطار منّغ قرب أعزاز أو مطار تفتناز جنوب إدلب) أو تلك العمليات الاضطرارية أثناء الاقتحامات المفاجئة لقوات النظام، إلا أن أبرز العمليات ضد قوات النظام و أكثرها شجاعة ونوعية هي تلك العمليات التي تقوم بها الكتائب ذات الهوى السلفي، كما يتهامس كثير من الأعضاء الذين ينتمون إلى مشارب واتجاهات شتى.

على غير ما يشاع، هناك نقص حاد في تسليح الكتائب المقاتلة بأنواعها المختلفة، وذلك يعود إلى عوامل عدّة منها ما يتعلق بولاءات مناطقية أو أخرى على علاقة ببيروقراطية قادة الجيش الحر المتواجدين في تركيا، وحتى بآلية عمل المجلس الوطني في هذا الجانب، والتي لا تحسن إلا الارتجال والتوزيع غير العادل والشحيح لما تيسّر من أسلحة (بالقطارة، كما أشار أحد قادة الكتائب). النقص لا يختص بأنواع الأسلحة الخفيفة على الأغلب، وإنما بالذخيرة أيضا. أحد الثوار المسلحين كان أكثر ما يزعجه هو عدم قدرة المشيعين على “الاحتفال” بالشهداء ببعض الطلقات في الهواء، وذلك منعا للهدر من جهة، وتجنبا لاستجرار طيران النظام من جهة أخرى. لا يمكن تعداد الأفراد المقاتلين الذين اضطروا إلى بيع مقتنياتهم الرخيصة والنفيسة في سبيل الحصول على قطعة سلاح (كلاشينكوف أو قاذف أر بي جي) في أوقات وصلت فيه الأسعار إلى أرقام فلكية كما تفيد أحاديثهم اليومية. فهذا باع مصاغ زوجته وأمه، وذاك تخلّى عن ميراثه، وآخر باع قطعة من أرضه لقاء الحصول على ثمن يؤمن من خلاله سلاحا فرديا وذخيرة تصمد بضعة ساعات أو أيام. هذه الحال ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر من عمر الثورة.

كأي تنظيم اجتماعي، تضمّ الكتائب المسلحة المنضوية تحت لواء الثورة أفرادا لهم طباع وشخصيات متباينة ومتفرّدة. منهم الطيب والخبيث، منهم عسر المزاج ومنهم دمث الأخلاق وطيّب الكلام. تشعر بتناقض غريب، فاختلافهم يزيد من ارتباطهم، وتفرّدهم يكمّل هويتهم الجمعية. رغم أجواء التوتر “المزمن” إلا أن روح النكتة والمرح تظل حاضرة، وهو ما يذكّر بخصال الشخصية السورية التي تبتعد عن التجهّم والصرامة. قبل رحيلنا بقليل دخل أحد الشباب وكان باديا عليه الانهماك بشي نجهله، سألت الحاضرين إن كان من أحد أفراد الجيش الحر، فقفز “أبو صطيف” الثائر المسلح من مدينة الجسر وقال هازئا: لا هادا من الجيش “الكر”! زلزت الضحكات المتعالية أرجاء الغرفة، قاطعها صوت قذيفة يبدو أنها سقطت بالقرب، بعدها ساد صمت عميق ومطبق…!

-2-

عن الأطفال: ملتزمي البيوت ومراقبي السماء

لا يمكن الحديث عن الثورة السورية دون التعرّض لما عاناه ويعانيه مئات الآلاف من الأطفال، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي ما زالت تحت قبضة النظام العنيف. ليس هناك من داع للتذكير بأن المجتمع السوري يعتبر مجتمعاً فتياً كغيره من المجتمعات العربية، حيث تشكّل الفئات العمرية الصغيرة واالشابة (تحت 25 سنة) نسبة كبيرة وحيوية من تشكيلاته. من هنا يمكن القول بأن الأطفال واليافعين هم بحق أكثر من ألمّ و يلمّ به الضرر النفسي والجسدي والمعنوي والاجتماعي، ملحقاً آثارا يُخشى أن تمتد لسنوات وسنوات.

لا يجهد الزائر للبحث عنهم. الأطفال يملؤون الأرض، يتواجدون في كل مكان، في الأزقة والشوارع والزوايا، في المستشفيات الميدانية، في السيارات بسيطة التجهيز التي يطلق عليها “سيارات إسعاف” تيمناً و”رجاءً”، في البيوت الضيقة التي تتسع لعائلات عدّة، على دروب اللجوء الوعرة و المعبّدة، على سيارات نقل الخضار وقد أضحت بيوتاً مؤقتة لعائلات ملأى بالرضّع و الخدّج والنساء المتحلّقات حول صغارهنّ، في طوابير الإنتظار المرير أمام مخابز قد تتعرض للقصف في أية لحظة، في ردهات البيوت الخالية من الإضاءة في مساءات الرعب والتربّص. إلا أن هناك أسباباً أخرى تجعلك تعتقد بأن القرى والبلدات مسكونة بالأطفال وحسب. إنه الغياب القسري لآبائهم ومعيليهم. فجلّ الآباء غائبون أو مغيبون، أسرى ومعتقلون، نشطاء ومقاتلون، أحياءً أو شهداءَ “عند ربهم يرزقون”!

يبدو الأطفال أكثر ودّاً تجاه الغرباء، فتراهم يبدأون بالتجمع حول زائريهم بهدوء وحذر بعد لحظات من المراقبة والتحليل السريع للموقف. لقد تعلّموا الحذر وتقييم المواقف تجاه الغرباء، حتى وإن لم يبد عليهم أنهم من عسس الأسد وأمنه المدججين بالأسلحة. رغم الملامح المتعبة التي ترتسم على وجوههم إلا أن الأطفال هم الوحيدون القادرون على إشاعة أمل ما وإضفاء بهجة مفتقدة في مناخات الحذر الواجب وإصاخة السمع ومراقبة السماء على مدار الساعة. فرغم وجودي في مناطق محررة إلا أن “دبابير” الأسد، ناشرة الهلع والصواريخ، لا تكل ولا تمل عن التحليق ليل نهار؛ مرة لأسباب قد تبدو على علاقة بقصف منطقة قريبة وأخرى على علاقة بقصف مناطق أخرى بعيدة. يخبرك الأطفال عن مسارات الطائرات في السماء، لقد حفظوها عن ظهر قلب. فما أن بدأنا الحديث في شارع مقابل المركز الإعلامي في المدينة حتى بدأنا سماع هدير طائرة يقترب رويداً. حاولت النظر إلى السماء فقام أحد الأطفال بشرح مبسط لي. “لا تخاف “دكتور”، هي مو لعندنا جاية، هي رايحة على مارع!!”. في منطقة أخرى أعطاني طفل آخر “درساً تكتيكياً” عن المسار اليومي للطائرات المغيرة على قرى إدلب الملتهبة، مثل تفتناز، ومعرتمصرين وسراقب. كان يقول وهو يشرح بيديه صوب جهات السماء متخذاً من الشمس ومسارها نقطة ارتكاز له أن “رحلة القصف” قد تستغرق ساعة أو أكثر ثم تعود الطائرة أدراجها حتى تتزود بالصواريخ والوقود! “لكااان!! شو يفيدك الصواريخ إزا ما عندك بانزين!”، يقول محمد، ذو العشر سنوات عن طلعات الطائرات المتكررة جيئة و ذهاباً. أما أكثر ما كان يثير الإنتباه هي قدرة الأطفال على التمييز بين أنواع القذائف والصواريخ رغم سماعها من مناطق تبدو بعيدة أحياناً. قصف المناطق لا يتوقف وبتواتر يبدو محسوباً. أحد الأطفال أعطاني “دورة تثقيفية” سريعة عن أنواع القذائف وكيفية تمييزها، “يعني يا أبو خليل (أنا!) مو حلوة إنك ما تعرف الفرق بين “خبطة” الدبابة والطيارة والصاروخ والهاون”، يبتدىء مصطفي شرحه المبسط. هذا عدا عن “الخبرات المتراكمة” عن مميزات الروسية والكلاشينكوف والأر بي جي، صاحب الصيت الأكثر شعبية لدى الأطفال. يقول أحمد مبدياً إعجابه الشديد بالأر بي جي “لكان شلون بدك توقف دبابة؟ لو بتضربها من هون لبكرة بالرصاص ما بتوقف، ما لك غير الأر بي جي! خالي ضرب دبابة على طريق إدلب وإذا بدك باخدك تتصور عندا”!

نهارات الأطفال تبدو أفضل حالاً من مساءاتهم ولياليهم، وخاصة في ظل انقطاع متوال للكهرباء، يوازيه عدم انقطاع للقصف “المتقطّع”. مساءات الأطفال تبدأ بالترقب والخوف وتنتهي بالأحلام المرعبة والكوابيس المخيفة والالتصاق بالأهل في مضاجعهم. أغلب الأطفال الذين قابلتهم يحدثونك عن نومهم المتقطّع وأحلامهم المهولة. فيما يحدّث الأهل عن تراجع كبير في القدرات المكتسبة، وخاصة تلك المتعلقة بضبط المثانة والخروج. يشكو الأهل كثيراً من بوال أطفالهم ليلاً في السرير، رغم أنهم قد تجاوزوا هذه المرحلة بزمن بعيد. اضطرابات النوم وعدم إنتظام النوم في ليالي القصف والرعب، بالإضافة إلى حالات الفزع الليلي أثناء وبعد سقوط قذيفة أو صاروخ في منطقة قريبة، أحدث نوعاً من النقص الحاد في الكفاية من النوم وهذا بدوره يؤثر سلبياً على فترات اليقظة في النهار وعلى قدرات الأطفال المعرفية مثل عمليات الانتباه والذاكرة ووظائف اللغة. يشكو معظم الأهل من غياب التركيز لدى أطفالهم الذين يبدون مشوشي الأذهان، ينسون أغراضهم وحاجياتهم بشكل دوري. يبدون فظاظة بعض الأحيان وعدائية أحيانا أخرى. بعض الأطفال يظهر نشاطاً حركياً زائداً وملحوظاً، وعلى غير هدف واضح.

ليس هناك ما يدهش في ذلك، فهؤلاء الأطفال فقدوا الناظم الحياتي الذين يحتاجونه كأطفال، وافتقدوا سياق الحياة الطبيعية في ظل عدم وجود المدارس والنشاطات التربوية الترفيهية والرياضية الهادفة. أردت أن أقوم بنشاط جماعي مع مجموعة من الأطفال في مدينة “بنّش”. كان لدينا مشكلة في المكان الذي نود فيه ممارسة النشاط به. أحدهم أشار إلى معمل السجاد. عدلنا عن الفكرة لأن الجميع أكد أنه هدف للقصف! بحثنا عن مدرسة فلم نوفق لأن المدارس هي أيضا أهدافا “دائمة” للقصف. أشار أحد المرافقين علينا بصالة للأفراح يمكن إستئجارها ليومين أو أكثر، فرحنا بالفكرة و ذهبنا إلى صاحبها. بعد التحية و الود اعتذر ووضح عدم إمكانية ذلك لأنه وبسبب ضيق الأحوال قرر تحويل الصالة إلى “مذبح للديوك و الدجاج”! نعم، للمخيلة أن تتصور، بدل أغاني الأفراح في ليالي الأعراس الملاح أصبحت الصالة لا تصدر إلا أنين أضعف مخلوقات الله وهي تستسلم لقدرها المحتوم…!

مأساة الأطفال لا تنحصر في المناطق التي تم تحريرها والتي أضحت عرضة للقصف الإنتقامي في أية لحظة، وإنما تعدتها إلى مأساة الأطفال اللاجئين الذين أتوا مع ما تبقّى من ذويهم من مناطق بعيدة نوعاً ما. في أحد بيوت بنّش كان في استقبالي عدد من الشباب أخبروني بأن المنزل يحوي على 6 عائلات مع عدد كبير من الأطفال أتوا جميعهم من حي القابون الشهير في دمشق. بعد قليل بدأ الأطفال بالتوافد واحداً تلو الآخر. أصغرهم الطفلة براء، المشاغبة ذات السنتين، وأكبرهم عبد القادر صاحب السنوات الإثني عشر. في هذا البيت هناك أكثر من عشرين طفل و طفلة، أتى للقائنا ستة عشرة منهم. كانوا في غاية السعادة وبدأوا يتضاحكون ويتهامسون بكلمات غير مفهومة. أحد الأخوال أخطرني بأن بعضهم كان شاهداً على مجازر مروعة حدثت في الحي و كلهم شهدوا الاقتحامات العنيفة لمقاتلي الأسد فضلاً عن القصف المتواصل بالأسلحة الثقيلة وراجمات الهاون. لم يكن ذلك فحسب، بل إن عملية الخروج من الحي بالإضافة إلى رحلة اللجوء نفسها كانت بحد ذاتها مأساة وتجربة مرعبة، وما كانت لتتم لولا مساعدة أفراد من الجيش الحر الذين أمنوا طرق الهروب الوعرة والمخيفة، كما أخبرت. بشكل مشابه وجدت نفسي أمام “سبعة” عائلات لجأت من حي صلاح الدين في حلب، تسكن شقة لا بأس بها يرتع فيها أطفال من جميع الأعمار، استطعت أن أعد 23 منهم! هذه البيوت المزدحمة أصبحت بدائل الأطفال وملاعبهم ومدارسهم، وسجونهم مغلّقة الأبواب أيضاً. إذا لا يأمن الأهل خروج أطفالهم في أحياء لا يعرفونها والطيران الحربي فوق البيوت يذكر أن هنا “الأسد أو لا أحد”.

لم يترك عنف النظام بألوانه المختلفة و”المبتكرة” ندوباً نفسية واجتماعية عميقة فقط على الأطفال، بل ترك جروحاً غائرة وإصابات جسدية بالغة أيضاً، تشوهات جسمية وأطراف اقتلعتها القذائف من جذورها. قبل إنتهاء شهر رمضان بيوم واحد أمطرت السماء قذائف الصواريخ بعيدة المدى على أحياء سكنية متفرقة في “بنّش”، أحدثت أضراراً كبيرة وإصابات مباشرة كان أكثرها مدعاة للألم حالة تلك الطفلة التي لم تتجاوز الخمس سنوات، حيث إضطر المسعفون في الأراضي التركية إلى بتر يدها وساقها عند الجانب الأيمن في خطوة إسعافية بدائلها تفوقها مرارة. حالات عدّة تم أيضاً تقييدها في بقاع أخرى محررة يطالها القصف ولو بعد حين، في اعزاز مثلاً. عدد كبير من الأطفال بترت أطرافهم العلوية أو السفلية، ولا يعرفون أين ذهبت تلك الأجزاء الحيوية من الجسد وليس لهم القدرة على فهم ذلك. في هذه الحالات يكون الضرر النفسي مضاعف حتماً، إذ تحجز الصدمات النفسية مكانها المحفور في الذاكرة والجسد في آن معاً. أمام حالات مأساوية كهذه، نكون أمام “نقصان” جسمي يكمّل أجزاء مفقودة في لوحة للنظام طافحة بالوحشية المنفلتة، النظام الشرس الذي جرّب ضد أطفال سوريا كل شيء إلاّ الحسنى…!

ولكن في مقابل قتامة الصورة تظهر جوانب مضيئة، وإن بدت خافتة. فإلى جانب عديد الأطفال المكلومين والمشبعين بـ”الصدمة و الذهول”، هناك أطفال آخرين قرروا مواجهة خوفهم بأعتى ما تملك البشرية من بدائل، الغناء والأناشيد! في بيت متواضع ومتشقق وآيل للسقوط أدهشني مجموعة من الأطفال، أسسوا فرقة واستهلوا أعمالهم بنشيد “قاشوش جرجناز” الخالد: ساقط ساقط يا بشار! كانت لحظات هي الأجمل وصوت الأطفال يملأ المكان في صباح شمسي منعش. لفت نظري أن أكثر المقاطع التي أعادها “المغنون الصغار” كانت تلك التي تبتدأ بـ”يا إيراني تاعا تسمع، هوي ساقط بس يتدلّع”، و”نحنا ما نحتاج النيتو”! يبدو أننا لسنا بحاجة إلى خبراء “إستراتيجيين” حتى يعرفوا أيّ نتائج وصلها هؤلاء الصغار. وهكذا، بينما كانت طائرات الأسد ترعد في سماء ليست لها، كانت أناشيد أطفال اللجوء تصدح في سموات الأرض السبعة، ساقط ساقط يا بشار…!

-3-

عن الزلزال القادم من السماء: اعزاز بعد “المجزرة“!

الحركة هادئة على الجهة التركية من نقطة الحدود التركية السورية، وضباط النقطة متسمون بأناقة ”لا بأس بها”، مع تعبيرات وجهية لا ملامح فيها. أما من الجهة السورية فكان عناصر الجيش الحر هم المسيطرين على المعبر تماماً. كانوا ودودين جداً يملؤون المكان صخبا يترافق مع حد أدنى من التنظيم، يتم من خلاله تسيير إجراءات المرور للداخلين إلى سوريا ”الجديدة”، بسلاسة تبدو غريبة في ظل وجود دفتر للتسجيل يرثى له الحال، وبضعة أختام لمّا تزل تعمل، رغم الحبر الفائض على الأطراف، وكمبيوتر ”أوحد” يظهر ”الويندوز العربي” بفجاجة قلّ نظيرها. بعد ذلك تنفتح الأرض على جانبي الطريق على سهول وحقول واسعة، ترتمي عليها أشجار الزيتون بتناسق لبق. ماهي إلا نصف ساعة ونيف حتى تستقبلك شاهدة كتب عليها ”اعزاز مقبرة الدبّابات”، يليها بقليل يجد الزائر نفسه أمام الجامع الأشهر عند مدخل المدينة، حيث مسرح إحدى أكبر المعارك التي خاضها مقاتلو الجيش الحر و أبناء المدينة في موقعة التحرير الشهيرة.

تبدو إعزاز هادئة للزائر، لا تثير كثيرا من الفضول ”السياحي”، وإن بدت أنها تخفي أكثر مما يجب وتحجب أكثر مما يتوقع، بمظهر لا يوحي بأن جهنّم كانت حاضرة هنا منذ عشرة أيام. إذ لم تشهد المدينة صدمة على قدر كبير من العنف كتلك التي شهدتها يوم القصف الرهيب. فبعد ظهر يوم صيفي بقليل، في السابع و العشرين من رمضان، عند انتصاف أغسطس، حدث شيء صاعق مازال حديث الساعة في أطراف المدينة و زواياها. “فجأة صار الهوا يرجّ، بعد هيك سمعنا صوت عالي كتير و قوي، وإجا وراه إنفجار كبير لهلق بعدو الصوت ما راح من وداني!” بهذه الكلمات حدثنا رياض، الذي كان يبعد عن موقع الإنفجار بحوالي كيلومتين، مستعيناً بذاكرته التي أصابها العطب مذّاك. بعد صمت لبرهة أردف قائلًا ”هلق بعدين عرفنا إنو طيارة” و”بلّشت الناس تركض على المنطقة اللي صار فيها الإنفجار”. ورغم الروايات الكثيرة عن ماهية الطريقة التي تم فيها القصف، إلا أن هناك إجماعاً على أنه قبل الفطور بنحو ثلاث ساعات وعند القيلولة المعتادة في أواخر رمضان الحار والقاسي أغارت طائرة ”أسدية” مقاتلة على المدينة وألقت على منطقة سكنية في وسطها قنبلة مدمّرة، قيل أنها تدعى ”بالقنبلة الفراغية”، مخلّفة أضراراً بشرية كبيرة، فضلا عن دمار وهلع بالغين. في البدء كانت الحصيلة 50 قتيلًا و 100 جريح. اليوم يحدثونك عن 115 شهيد و أكثر من 400 جريح، جراح بعضهم خطيرة للغاية. لقد كانت مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة، أطفال ونساء وعجّز ”عجنوا” ببعضهم البعض، بيوت كاملة سويت بالأرض. بضع ثوان كانت كافيات كي يرتسم مشهد قيامي مرعب. إن زيارة الموقع تشكل صدمة بحد ذاتها. فأي قوة تلك التي ”طحنت” الحجارة وجعلت الأسقف البيتونية كالورق المقوّى، تتفتت بهشاشة كسرات الخبز!

اعزاز بعد القصف الرهيب ليست هي نفسها قبله. رغم التنذّر المرّ حول ”دعاية” الإعلام الرسمي عن ”الزلزال” الذي ضرب المنطقة، بأنه زلزال ”أضلّ طريقه”، إذ أتى من السماء هذه المرة، كما سخر أحد الناشطين، إلا أن الخوف من تكرار ”هيروشيما” الأسد المصغّرة يعتمل في نفوس الكبار قبل الصغار. يخبر الأهالي أنه في فجر اليوم الثاني قامت طائرة أسدية بـ”مزحة” ثقيلة سمجة وحلقت على علوّ منخفض جداً، خارقةً جدار الصوت دون أن تلقي أية قنبلة أو صاروخ. هرع الجميع بنسائهم و أطفالهم في تلك الساعة المبكرة إلى الفلاة والحقول المجاورة، أخبرني المرافق ”أيسر” بأن بعضهم قرر البقاء هناك حتى اليوم! أما من بقي من السكان في البلدة فيعاني من قلق و ترقب دائم من تكرار الإعتداء الرهيب، فضلاً عن معاناتهم مع الأطفال وخاصة في تلك الأحياء القريبة من الموقع حيث مازال صدى المجزرة يرجع في حنايا الذاكرة وفي آلام الأبدان أيضاً. محمد الصغير يبلغ من العمر ثلاث سنين، قفز من هول الإنفجار ومضى يدور حول نفسه في هياج كبير قبل إن يتلقفه أبوه والرعب يأكل روحه. ”من شدة الضغط صار ينزف من أنفو والله يا جمال، لليوم بينزف ومالنا عارفانين إشو نعمل فيه”، يتحدث أبوه بكلمات متعبة ومثقلة على اللسان. عندما بدأنا بالدخول إلى المنزل البسيط وفنائه الظليل الذي لا يبعد كثيراً عن مكان القصف بدأ الصغير محمد ”فاصلاً” من البكاء والصراخ، واعترته نوبة شديدة من الغضب، لم تستطع كل أساليب ”الرشوة” المحلّاة بالشوكولاه والسكاكر تهدئته، إلى أن أعياه التعب وأغرته وجوه الزوار الغرباء. أما هدى ذات السنوات الخمسة فحالها حال آخر، إذ صودف أن كانت خارج المنزل في لحظة القيامة تلك عند دار جدتها تسبق أهلها إلى الفطور الرمضاني، بعد الإنفجار بساعات تجمعت كالآخرين عند المكان فلم تجد أثراً للمنزل، فصرخت متجهة صوب عمّها ”يا عمو سرقوا بيتنا”، و لمّا تزل هدى تعتقد بأن البيت مسروق حتى هذه اللحظة!

هل كان هناك المخطوفون اللبنانيون يا ”أيسر”؟ سألت مرافقنا على طريق العودة. أظهر عندها ابتسامة لم يكن فيها شيء من الخبث. ”بشرفك بدينك هادا محل منيح لتخبي في مخطوفين متل هيك!!” أجابني بحدة ”ودودة”. وماذا عن الأخبار حول مقتل عدد منهم في الغارة؟ ”و الله يا جمال الناس بتكذب بنيسان، إحنا هون بأعزاز منكذب إيمتا ما بدنا وشقد ما بدنا”، أجابني قبل أن نطلق سوية ضحكات ”إجبارية” فيها من السأم والمرارة ما يكفي. ليس هناك من أسباب واضحة تفسّر إقدام النظام على تلك الفعلة بسلاح يعتبر من ”أسلحة الدمار الشامل” ضد منطقة سكنية ليس فيها مسلّح واحد. البعض أشار إلى خطوة إنتقامية بحتة أتت على إثر تحرير اعزاز وتعبيد الطريق أمام تحرير بقعة استرتيجية يصل مداها إلى الحدود الشمالية، فيما تحدث آخرون عن تهديدات تلقّاها أبناء المدينة لمشاركتهم في معركة حلب القائمة حتى اللحظة. فالرائج أن معركة حلب يديرها أبناء ريف حلب وبلداته المنتفضة، وهكذا تبدو المسألة وكأنها صاع بصاع ودين بدين! بغض النظر عن الأسباب، وهو ليس بحاجة إليها على كل حال، يبدو أن نظام الأسد بما يمثله من عنف ساطع وفاقع يتابع هذياناته بمماثلة الآلهة ولكن بتحوير صغير، إنه ”لا يمهل ولا يهمل”!

أصبح مكان الإنفجار قبلة الزائرين، ومشد رحال العابرين والسيارة أجمعين، الفضوليين منهم والمهتمين. فيما يبدو أن السكان أو من بقي منهم، قد تعودوا على مشاهد الوفود و الأفراد و خاصة رجال الصحافة الغربيين، أولئك ”الثرثارين” المدجّجين بكاميراتهم وملابسهم غير المتكلّفة وأسئلتهم الفجّة. ولكن في بعض الأحيان تتحول النظرات العابرة إلى أسئلة ملومة واستنطاق يعكس مافي نفوس الأهالي من غضب من الجميع. فما أن بدأنا بمغادرة ”مربع” الإبادة وإذ بأحد الرجال في منتصف العمر يجلس على ”دراجة نارية” يتقدم منا، وقام بمبادرتنا بنبرة فيها قليل من العدائية”شو عم تعملوا هون؟ عم بتتاجروا فينا وتروحوا تعملوا برامج وتبيعوهن وكله على حسابنا؟”. وأضاف ”أنا كنت بأوروبا وبعرف الصحفيين شو بيعملوا، إحنا مالنا للتجارة يا عالم، إحنا بشر يا الله!!”. كان يرتفع صوته كلما تقدم في سرد معرفته ”العميقة” بـ”نذالة” الصحفيين فيما كان الشرر يتطاير من عينيه الحادتين، الطافحتين بالدموع. أحسست أنه كان على وشك الإنفجار، فالتفتُّ إليه مبدياً إهتمامي بسماع ما يدلي به، فيما بدأ إثنان من الصحفيين الألمان التملص رويًدا من الموقف والإختباء في السيارة مع بعض ”القذائف” اللغوية بعربية ركيكة ”يلا، يلا”! كان كلام الرجل كله يدور حول نقطة واحدة: أنتم تأتون وتتصورون وتذهبون ونحن لا يأتينا شيء وليس هناك من مساعدات، لا إنسانية ولا غيرها! وفي معرض حججه، روى بأنه شاهد صحفيين من ”قناة الجديد” يقومون بالتصوير في الموقع قبل يوم واحد من القصف، وبدأ يكيل لي السؤال التالي بعدائية واضحة:إش كانوا عمبعملوا هون يا خاي؟”، ”عب تصورونا منشان تقصفونا؟”. كل محاولاتنا لتوضيح أننا لسنا صحفيين وبأن الصحفيين ليست لهم علاقة بالإغاثة قد باءت بالفشل. بعد قليل بدأ التجمهر حول الرجل وبدأت تتعالى الأصوات المنددة بكل زائر في جو مشحون تماًما. عندها حدث شيء ”مثير”، إذ تدخّل صديق لي أتى مرافقا لصحفي ألماني، لديه ميزة لا نملكها: الأخ من درعا…! عندها صاح في وجه الرجل معًاتبا على طريقته في الكلام وفي الشك فينا مع أننا سوريون مثله! وبلهجة ”درعاوية” خالصة، أتمّها بتعريف مختصر و واضح تماما: أخي أني من درعا وجينا ت نزوركو هون!عندها اختلف الموقف 180 درجة، استبدلت الاتهامات والنظرات بأمارات الودّ والترحاب وبدأنا نسمع من الرجل ”المرغي والمزبد” قبل قليل عبارات غاية في التسامح ”إنتو بتمونوا يا خاي”، ”الله محيي درعا وأهل درعا”. فُضّ الموقف في ثوان معدودات وأتت الابتسامات على الوجوه المتعبة، وذهبنا كل في طريقه نحمل شيئاً ما. شعرت وكأن السوريون يقومون بين الفينة والأخرى بإجراء ”بروفات للتعارف الوطني” لا تخطئها عين، يتبادلون من خلالها احتراما جديد ”العناوين” إزاء بعضهم البعض، يختلف عن ”إستراتيجيات المواجهة” الممزوجة بالخوف والتملّق التي ورثوها عن آبائهم في أزمنة ”الأسود” التعيسة!

لا يستقيم شدّ الرحال إلى اعزاز ما لم تتم زيارة مقبرة الشهداء الذين أتت عليهم ”غزوة الأسد” الغادرة. يصطف الشهداء في مثواهم الأخير بترتيب يبدو أنه أُخِذ على عجل بغية إكرامهم أسرع ما يمكن. وصلنا المقبرة ليلًا، أضائت فلاشات الكاميرات اللُّحُود التي ليس لها عناوين. ”والله دفنا رجلين وإيدين وروس ما منعرفن لمين، حطيناهن قدام بعض وعلى الله” حدّثنا أحد الشباب المتواجدين هناك.هنا لا يملك المرء إلا الصمت العميق، بعدها صدحت كلمات الفاتحة بتلقائية وأنهِيَتْ بـ”آمين”. في اليوم التالي كان عليّ المغادرة. بمرافقةٍ من أحد شباب الجيش الحر أخذنا نفس طريق العودة ومررنا ب”متحف” الدبابات المدمّرة، قررت أن أنزل لألمس دبابة للمرة الأولى في حياتي، إقتربت من واحدة محطمة ثم اتجهت صوب مدرعة أخرى متفحّمة إلا بقعة مكتوب عليها عبارة موجزة حدّ البداهة ”حفظ النظام”!

غادرت ”اعزاز” تاركا همّا ومزيجا من صور وذكريات، حطام ودمار وشهداء، أطفال تائهين ومتعبين، وأناس طيبين وأحرار، عازمين على المضي في الطريق الذي اختاروه. أول ما نويت أن أقوم به هو تحسين ”جهلي” بعلوم الفيزياء عامة و”طلاسم” القنبلة الفراغية خاصّةً. وبينما كان يصدح صوت ”القاشوش” في السيارة المسرعة صوب الشمال، كانت تتردد في مسامعي أغنية أخرى تماما، إنها أغنية العراقي ياس خضر الشّجية ”مسافرين… وعيني مشدودة ل دربكم…“

-4-

حديث اللاجئين، بالعودة إن شاء الله!

مسألة اللاجئين هي بلا شك إحدى أهم تداعيات العنف الشامل الذي حوربت به الثورة السورية وأحد عناوينها الأكثر مدعاة للألم. بل لم تعد حال اللاجئين “مسألة” بقدر تملّكها عناصر المأساة كاملة بلا نقصان. ويبدو أن التفريق بين النازحين واللاجئين لا يعدو عن كونه لعبة “لغوية” ماكرة، لا تعيد الدار ولا تخفّف الإحساس العميق بالمرارة، إلا أن للمناطق “شبه” المحررة سحر “إنساني” ما، يغوي أولئك المكرهين على ترك بيوتهم وبلداتهم ومدنهم بشد الرحال حيث تيسّر، مما خفّ حمله وفاض همّه. “هلق إشو الفرق بين النازح و اللاجئ إزا كلّه بالهوا سوا يا خيو!” يتسائل رب أسرة ردا على سؤال لم يألفه السوريون طوال تاريخهم الحديث بإستثناءات قليلة (كما هي الحال عند مهجري الجولان المحتل مثلا!). رغم ذلك يصر “مهووسو” المصطلحات على إلصاق أولئك الذين غادروا حدود الوطن السوري صفة اللاجئين، بينما ينعم الآخرون داخل “الأسورة” بصفة النازحين، فيما تكفّلت طبائع الاستبداد الشامل بوسم سيئي الحظ التاريخيين بالحسنيين دفعة واحدة “اللاجئين النازحين!” (الفلسطينيون السوريون مثلاً).

ما زالت مسألة اللاجئين في المناطق المحررة (التي وصلتُها على الأقل) تدار بعفوية “منتظمة”، فحتى الآن لا توجد هيئة “مؤسساتية” الطابع تعنى بشؤون العائلات التي آل وضعها إلى النزوح أو اللجوء إلى تلك المناطق، مع بعض المبادرات الفردية والأهلية، دون تفردها بشيء من التنسيق أو التنظيم العالي المستوى. في إحدى البلدات كان هناك ما يشبه جمعية صغيرة تم تأليفها بمبادرة من “خطيب الجامع”، الذي تعرض لحادثة خطف واعتقال على يد شبيحة النظام، نجا فيها من الموت بأعجوبة، بعد اعتقاد “خبراء” الموت أنه قد فارق الحياة. رغم صوته المتهدج وملامحه الوجهية التي طالتها الرضوض العنيفة، يخبر “أبو علي” بأنهم مسؤولون إلى حد كبير عن متابعة أوضاع اللاجئين في البلدة. حيث يعمل معه فريق من المتطوعين يصل عددهم إلى الثمانية عشر، ويتناوبون على المكتب البسيط والمجهز بدفتر للبيانات وكمبيوتر لا بأس به. “إحنا عايشين على الأجاويد يا ابني. الناس ما عم بتقصر بالمساعدة، بس الناس اللي هون نفسهن حالهن عالقد، فكيف إذا كان عندك 600 عائلة زيادة؟! من وين بدك تجيب لهن يا إبني”. يجيب أبو علي ضارباً كفا بكف عن سؤال يتعلق بالإمكانيات المادية والتمويل. يحاول فريق هذا المكتب البسيط تسجيل اللاجئين وتعداد الأطفال لدى العائلات، بالإضافة إلى توثيق لحالات المرض والجرحى التي تستدعي تدخلاً طبياً “غير موجود” على الأغلب. هنا يمكن تزكية الحالات التي يتوجب نقلها إلى المشافي والمراكز الطبية في تركيا، ليصار بعدها بالتعاون مع كتائب الجيش الحر إيصالها إلى تلك المراكز التي تعج بالبؤساء وأنينهم في الغرف والممرات المكتظّة. يصر أبو علي على تسجيل كل شاردة وواردة وخاصة ما يأتيهم وأين يذهب، من أكياس الرز والبرغل وصولا إلى علب السردين و المارتديلا. “هيك أخي أفضل وأضمن، والله السرقة هلكتنا يا جمال”، يعلق أحد الشباب المتواجدين هناك. وبينما كنت أتصفح دفتر التسجيل الكبير، دخل أحد الأشخاص يبدو متقدماً في السن، ومعه كيسان كبيران من الأرز، طلب من أحد الشباب إنزالهم من السيارة. وعندما طلب منه تسجيل اسمه وكمية التبرع رفض بشكل قاطع وصارم “ما عيب نسجل على أهلنا يا إبني”، ثم مضى مسرعاً دون أن يلتفت إلى الوراء والدمع يطفر من عينيه!

في المناطق المحررة يمكن ملاحظة نمطين اثنين من حالات اللجوء.

الأول مرتبط بعلاقات قربى لعدد من العائلات التي نزحت من مناطق بعيدة نوعاً ما، وذلك بعد تفاقم عمليات “التطهير” التي قام ويقوم بها النظام من قصف ومداهمات عنيفة، أتت على كل الجوانب الحياتية بحدودها الدنيا، حتى بات الوجود على قيد الحياة نفسه مهددا إلى حد كبير. ففي بلدة “بنش” مثلاً، كانت مفاجأة بالنسبة لي أن عائلات كثيرة من سكان حي القابون الدمشقي ينحدرون من هذه البلدة. وهكذا بعد أن أضحى الحي هدفاً لاستعراض همجية أذرع النظام العسكرية والأمنية كافة، وبشكل متكرر، وجد هؤلاء في الرجوع مع أطفالهم وعائلاتهم إلى مدينتهم الأصلية ملاذاً آمناً نوعاً ما، رغم المرارة التي تركته في نفوسهم ترك أرزاقهم وبيوتهم المهدمة أو النصف مهدمة أو التي تعرضت للنهب والسرقة كما أُخبرت لاحقاً. “يلعن أبو البيوت يا إبني، ولادنا وعرضنا أهم يا بيي”، هكذا لخصت أم وليد حالها وهي تتذكر بيتها العامر في القابون، وقد اضطرت إلى مغادرته فور وصول أنباء المجازر المتنقّلة التي أصبحت أقرب وأقرب. نفس الحال تقريباً يمكن مشاهدته في مناطق الشمال المحررة حيث العائلات اللاجئة الكثيرة التي تنحدر من ريف حلب والتي كانت تسكن في أحياء المدينة منذ أمد بعيد أو قريب ولأسباب شتى.

أما النمط الثاني من حالات اللجوء فيتمثل بتلك العائلات التي استطاعت الهرب من جحيم المناطق المشتعلة في الجوار، القريب والبعيد، والتي وجدت في المناطق المحررة أماناً ما، خاصة بوجود عدد كبير من النساء والأطفال بينها. يمكن القول بأن أصحاب هذه الحالات من اللجوء هم الأكثر معاناة وذلك بسبب محدودية مواردهم المادية التي “استطاعوا” الإتيان بها من جهة، و بسبب محدودية الإمكانيات العامة لمستقبليهم في هذه المناطق من جهة أخرى.

بشكل أو بآخر يمكن القول بأن مسألة تأمين الغذاء للعائلات اللاجئة المحتاجة وخاصة المواد المتعلقة بالأطفال تقع تحت السيطرة إلى حد ما وتفي بالحد الأدنى من الإحتياجات (بإستثناء الدواء و المواد الطبية)، مع بعض الإستثنائات القليلة التي تنجم عن تأخر توزيع أو حصول عائلة معينة على المعونات التي قد لا تتواجد في كل الأوقات. إلا أنّ المسألة الأكثر صعوبة تتمثل في تأمين السكن لهذه العائلات وخاصة تلك التي لا أقارب لها في هذه المناطق. هناك الكثير من السكان الميسورين قدموا بيوتاً يملكونها بالمجان، وخاصة للعائلات الكبيرة المليئة بالأطفال، فيما قام البعض بتأجير شقق بسيطة التجهيز بمبالغ صغيرة نوعا ما تتراوح حول 5 آلاف ليرة سورية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى10 آلاف. وهنا أيضاً تجد من يتبرع بإيجار سكن عائلة معينة لفترة ما، أو تضطر بعض الجمعيات التي أنشئت على عجل لتنظيم عملية التمويل المالي مستفيدة من علاقاتها مع بعض الأشخاص الميسورين في الداخل أو في الخارج. هذا يشير أيضاً إلى غياب الدعم المؤسساتي الممنهج من أطراف من المعارضة بشكل أو بآخر. عند سؤالي أحد الأشخاص العاملين في تأمين السكن للاجئين فيما إذا كان هناك وجودا لتمويل ما من جهة تابعة للمجلس الوطني مثلاً، انفجر غاضبا ومطلقا دفقات من اللعنات و الشتائم، يمنة و شمالاً، منتقدا التقصير الكبير للمجلس ولأعضائه الذين “ما بيتذكروا إنو في ناس تعبانة، ناس جوعانة ومو ملاقية تاكل، بس بييجوا منشان يلاقوا دبابة ويتصورا بجنبها”. هنا يتدخل شاب آخر يتولى توزيع بعض المعونات بجملة “والله إحنا ما منعتبره موجود للمجلس الوطني، إحنا اتكالنا على الله وبس”!

كما هي طبائع الواقع عادة، لا يمكن القول بأن “كل” اللاجئين ينتمون إلى فئة واحدة لها نفس الميزات الاقتصادية- الاجتماعية، إن لم نقل التوجّهات السياسية أيضاً. فبعد سيطرة مقاتلي الجيش الحر على أحياء كثيرة من مدينة حلب مثلاً، واستسهال النظام قصف هذه الأحياء (وغيرها أيضاً) بلا هوادة، اضطر الكثير من العائلات التي تتمتع بأحوال مادية جيدة (وجيدة جداً) إلى الرحيل مع من رحلوا أيضاً. في إحدى المناطق أخبرت عن قصص متواترة عن بعض العائلات الميسورة التي لجأت من مناطق “معينة” من حلب المدينة وجربت “وضعية اللجوء” في المناطق المحررة، ولكن بمواصفات تناسب إمكانياتها ومتطلباتها. مثلاً، بعض العائلات طلبت شققاً سكنية للإيجار لها مواصفات معينة مثل الغرف المتعددة والواسعة، أو ماشابه. في إحدى الحالات حدث أن هناك عائلة كانت تبحث عن شقة فيها بلكون كبير (برندا) من أجل الإستمتاع بتدخين النرجيلة عند المساء مثلاً! “كانوا كتير شايفين حالن معانا” يخبر الشاب يحيى، لابل كان هناك شيء من الوقاحة في التعامل بحسب تعبير يحيى، فبعد أن قام أحد الشباب المتواجدين بالصدفة بالتعليق “إحنا مالنا بالشاطىء الأزرق هون” (منتجع معروف في اللاذقية)، سمع جواباً من رب الأسرة ما زال يتردد صداه في ذاكرته، مثيرا فيه “دفعة من الغضب” لم تفقد قوتها بعد كلما تذكر الحادثة: إحنا جايين بمصراتنا خيو! بعض هذه العائلات لم تطب لها السكنى في المناطق المحررة فقررت التوجه إلى المدن التركية المحاذية، حيث نزلت في فنادق وبيوت مرتفعة الإيجار، وحيث يطلب المرء ما يشاء منتظراً التلبية الفورية، دون تلكؤ ودون الإضطرار إلى سماع مالا تشتهي توقعاته! ليس هناك من شك بأن نسبة لا بأس بها من هذه العائلات لا تكن وداً كبيراً لما يعرف بـ”الجيش الحر”، حتى أن رب عائلة، لم يكن له مانع من التحدث جانبياً، حمّل “الثورة” و”الثوار” مسؤولية الحالة المزرية التي اضطرته هو وعائلته لمعايشتها في مناطق اللجوء، مسترسلاً عن “الرخاء وحسن الحال” الذي كان ينعم به، ومنهيا كلامه بعبارة “إش كان صاير علينا”!

بعض اللاجئين أبت النوائب والمصائب إلا أن تلاحقهم حيثما حلّوا. في إحدى المناطق صادفت شاباً من “اللاجئين” الفلسطينيين ينحدر من إحدى مخيمات مدينة حلب. بعد زواجه، ونزولاً عند رغبة زوجته، قرر أن يسكن في حي صلاح الدين، كي تبقى قريبة من عائلتها الميسورة نوعاً ما. وعند إشتداد المعارك في الحي إضطروا جميعهم إلى المغادرة. “كيف طلعنا تحت القصف والله ما بعرف يا أخي”، يقول جواد، الأب لطفلين صغيرين. منذ فترة حاول جواد الرجوع لوحده إلى الحي لتفقد بيته و بيوت أقرباء الزوجة فلم يجد إلا حطاماً وركاماً. علق بعبارة موجعة “وهلق وين بدنا نروح؟ كم مرة بدنا نلجأ إحنا الفلسطينيين؟” إلا أن لعبة المصائر لم تكشر عن أنيابها بتلك الدرجة من القسوة كما حدث مع عائلتين مع أطفال فرّتا من حلب “المقصوفة” قاصدتين مدينة اعزاز وكان حظهما العاثر أن اتخذتا من المنطقة السكنية التي تم قصفها بسلاح هو الأول من نوعه (قيل أنها قنبلة فراغية). سألت أحد الشباب المرافقين عن مصيرهما وهل يمكن أن نلتقي بأحد منهم. نظر إلي بصمت ثم تلفظ بعبارة واحدة “والله انبادوا”، إذ لم يعثر لهم على أثر!

إن كانت مأساة اللاجئين داخل التراب “شبه” المحرر ما تزال حبيسة بين جدران البيوت الآوية، إلا أن لنفس المأساة على تخوم الوطن السوري أو داخل حدود الجار التركي عناوين أخرى، تستفز الرائي بظهورها المعلن والفاقع. بعد الخروج من وسط سوريا بإتجاه الحدود التركية كان لزاما عليّ التوجه من مدينة “الريحانية” صوب “غازي عنتاب” للمضي في رحلة العودة “الغير محمودة” إلى بلاد الجرمان. شاء حظي العاثر أن أستقل ميكروباص أخذ يشق الجبال والسهول الإسكندرونية ” ببطء السلحفاة وعلى أنغام الأغاني التركية، أبدية النواح و الندب، واقفا عند كل من يلوّح باليد للصعود. في النهاية أخذت الرحلة وقتا كنت وصلت به إلى حدود الصين: سبع ساعات بالكمال والتمام. الميزة الوحيدة في هذه الرحلة المضنية أنني وعند منطقة معينة شاهت بأم العين طوابير من البشر، تمضي على حافة الطريق الخطر مع اتجاه الطريق، بنسائها وأطفالها وكبارها. كان من الملاحظ أن عدداً كبيراً منهم يحمل أمتعة على شكل صرر كبيرة (بُؤج: جمع بُئْجة بالعامية)، حتى أنني رأيت أطفالاً تحمل “بؤجاً” أكبر منها، كان الأطفال وخاصة الإناث منهم يبدون بحِملهم كالشجيرات الصغيرة، بوجوههم المحمرّة التي لفحتها شمس “أنطاكية” اللئيمة. بعد مسير عدة كيلومترات عرفت السبب- الوجهة: مخيم لللاجئين. في هذه الأيام كانت حلب تشتعل قصفاً ومعارك، بعد استراحة قصيرة عند المدخل، قيل لي بأن أغلبهم قد جاء من حلب، وأن بعضهم قد أخذ أياماً مشيا على الأقدام! لفت نظري حالة غريبة من عدم الاكتراث من قبل المسافرين معي، حاولت سؤال البعض عن رأيهم فيما يرون، بعضهم أبدى عدم اهتمامه بالموضوع بالمطلق، أما البعض الآخر فبدأ معي استجوابا بكلمات عربية ركيكة تنتهي بالـ”الكسرة متبوعة بالنون الساكنة”، لا تبدي ودا على الإطلاق!

هناك شعور عام لدى الأنطاكيين، ذوي الأغلبية “العلوية” بالامتعاض والتذمر إزاء كل ما يتصل بموضوع “الإرهابيين” المنتشرين على الحدود، كما عبر لي أحد باعة الدخان مقابل الفندق، مع الحذر من التعميم المفرط. يشعر المرء بعدم وجود حد أدنى من التعاطف مع قضية اللاجئين السوريين هناك، حتى ولو كان إنسانياً، “ريتو الله ما يردهِن” قال أحد من إلتقيت بهم في تعليقه على خبر ورد على الشاشة التركية، كثيرة العناوين. بالإضافة إلى تعاطف “طائفي” جديد مع صاحب “القلب الطيب” بشار الأسد، لم يكن على هذه الدرجة من الوضوح قبل الثورة. يبدو أن هناك شحّاً كبيرا في المعلومات المتوافرة وفي الريبورتاجات التي تنضح بها القنوات التركية عن الوضع السوري لدى الأنطاكيين أيضاً، فضلاً عن تضامن غريب يجمع عتاة “اليساريين” و”اليمينيين القوميين” ضد كل ما تقوم به الحكومة التركية الحالية، التي لا تخفي سعيها لأسلمة ما تيسر. يترافق هذا مع وجود قدر لا بأس من الشعور العام بالإحباط نتيجة نوع من “التمييز” في الخدمات تعاني منه المناطق ذات الأغلبية العربية المتاخمة للحدود الجنوبية الغربية مع سوريا. كل هذه العوامل مجتمعة يبدو أنها دفعت بظلال من الشك لدى المواطن العادي هناك تجاه كل ما يتعلق بالثورة، مما لا يدع مجالاً إلا للترهات والأوهام والدعاية الأسدية التي يبدو أنها فعلت فعلها لدى جمهور “علوي” كبير، أعادت له الأحداث، ربما، أجزاءاً مهمة من هوية مرتبكة تبحث عن مجد أو قضية في بيئة متمايزة، ولو على أنقاض أوهام لا ترتبط بالقضية من وجهة أخلاقية بالضرورة. ليلة السفر أتت أخبار مجزرة داريا الدامية، أحسست بضيق شديد وأردت أن أتنفس قليلاً من الهواء على ضفاف العاصي الأنطاكي. لمحت صاحب الفندق اللطيف والدمث، الذي دعاني إلى فنجان قهوة “عالسريع”، ثم عاجلني بالسؤال الصادم: “حبيبي، إيس بصير ب سورية (بكسر التاء المربوطة)، ليش هيك ميقتلوا العلوية يا إبني”. الأخ جاءته الأنباء على الشكل التالي: مجموعة من الإرهابيين المدعومين من قطر والسعودية هاجموا “العلوية” في مدينة داريا وقاموا بمجزرة رهيبة، ولولا تدخل الجيش السوري لكان القتلى بالآلاف! لأول مرة في حياتي أشعر بوهن كبير وبشلل يجتاح أضلعي وتفكيري، تركت القهوة وذهبت من دون محاولة للإجابة وأنا أردد مقولة والدي المتوفى عند النوائب: اللهم لا أسألك رد القضاء…! في صبيحة اليوم الثاني كان في إنتظاري مظاهرة تأييد تعج بصور تبعث على الضحك للأسد الابن، أزرق العينين، تبدو عليه ملامح البله، مصحوبة برسومات تعود بنا إلى القرن السادس الميلادي للإمام علي (كما قيل لي عند السؤال)، ويظهر فيها وسيما كأحد نجوم هوليود! لم يكن التصوير لواحد غريب مثلي ممكنا في جو مشحون تماماً، ولكن فضولي كان محميا من نظرات وتساؤلات محبي بشار الغاضبين: قبعة على رأسي مكتوب عليها “Germany” تحت علم ألماني واضح!

وماذا بعد:

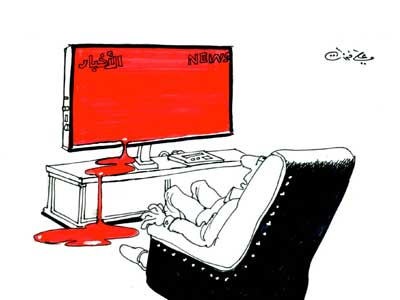

الصورة أعلاه لا تميط اللثام عن “مسألة اللاجئين” بكامل أبعادها الإنسانية والسياسية، سواء في المناطق المحررة أم في المناطق الحدودية المتاخمة. وإنما هي محاولة لتقصي مصائر أفراد وعائلات وجماعات لم تألف هذه الأوضاع إلا في نشرات الأخبار، حيث الحدث لا يعني بشيء إلا بوصفه خبراً، تفصله مسافات واقعية و”ذهنية” عن متتبعيه. همجية نظام الأسد التي لم تعد الكلمات تسعف في وصفها خلقت أوضاعاً جديدة. لقد انقلب واقع الحال وأصبح من لم تجرؤ مخيلتهم على التفكير به لاجئين ونازحين، مكرهين على العيش في بيئات لم يألفوها ولم يتحضروا لها (من ذا الذي يتحضر ليكون لاجئاً!). لقد أضحى اللجوء بكل ما يعنيه من ألم وفاقة وعجز واقع مرّ لقطاع كبير من السوريين، في سابقة لن تمحى من الذاكرتها الجمعية بسهولة. ليس من السهل على شعب تعوّد على استقبال لاجئي الجوار وغيرهم أن يجد نفسه “مطية” في لعبة القدر الساخرة تلك. كثيراً ما وجدت نفسي وأنا أودع بعض من التقيتهم أتلفظ تلقائياً بعبارة يتناقلها اللاجئون الفلسطينيون، بشيبهم و شبابهم، في مناسبات السراء والضراء عند الوداع: بـ العودة انشاء الله!

-5-

خاتمة للبدايات!

في لقائك بالسوريين، المنخرطين بشكل أو بآخر بالثورة، في الداخل أو على التخوم، تلتقي بجوانب الثورة نفسها، بحلوها و مرّها، بديناميتها وسكونها، بمأساتها وملهاتها، بهزلها الكبير تجاه لعبة المصائر الكبرى وبترفها وانشغالها بالصغائر وترهاتها. على الحدود قد تلتقي بأطباء قرروا التفرغ جزئيا أو كليا للإهتمام بشؤون الجرحى من الثوار والمدنيين، يبدو عليهم الحماس والانشغال التام. تشعر أحيانا بأن الثورة قد أنزلت جموع الأطباء من عليائهم، التي تحصوا عليها ليس فقط من علومهم ومثابرتهم في الإختصاص ولكن من الدرجة الإجتماعية الرفيعة التي أولاها المجتمع للطبيب بشكل عام. لم يعد للطبيب تلك القيمة من الإعتبار “غير المستحق” أحيانا، إلا بالقدر الذي يقوم فيه بعمل ما، يخدم بعضا من الآلاف ممن ضاقت بهم المطارح والمشافي التي طاولها القصف والإقتحامات الشرسة التي لم ترحم أحد. في إختلاطهم بالثائرين المسلحين، بالثكلى والجرحى، تشعر وكأن الأطباء قد إستعادوا دورهم الإنساني المفقود جزئيا أو كليا، خارج مدارات المال والسلطة والوجاهة الإجتماعية، وخارج مألوف صورة الطبيب- البزنس مان، الذي أثقل كاهل جموع المعايدين الفقراء في أزمنة التفاوت الطبقي الواضح التي أسبغت أزمنة الأسد الإبن، بطلاء قاتم لا يعرف الرحمة. إلا أن هناك غصة كبيرة تعتمل في النفوس. مدينة كاملة هجرها أطباؤها، بعضهم لأسباب كانت وجيهة تماما، ولم تعد كذلك بعد التحرير الكامل، اللهم إلا إذا استثنينا صواريخ الأسد وقذائفه بعيدة المدى، بالإضافة إلى القصف، قائم الحدوث في أية لحظة. رغم ذلك تجد طبيبا ترك المال والجاه في أرض الحجاز، ملتحقا بالثورة، وساعيا بين “صفا” المناطق المحررة المكلومة و”مروة” المراكز الطبية التركية، الفائضة حتى الثمالة. رأيته للحظات، كان هادئا تماما، يستقبل طفلا يعاني من إصابة شديدة في البطن، من خلال دردشة بسيطة عرفت أنه صاحب اختصاص كالذهب الخالص: الجراحة العصبية والعظمية! في سؤالي عن سبب قراره المجيء هنا أجاب بشيء من الإقتضاب وهو يعاين الجرح الكبير النازف للطفل: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا!

معالم السوريين لا تنتهي. قد تصادف امرأة يبدو عليها حسن الحال، قفلت راجعة من ولاية تكساس (على نفقتها الشخصية) للمساهمة في أمور تنظيمية ومالية تخص شؤون اللاجئين في المخيمات أو أحوال الجرحى والمصابين في المشافي التركية. يملؤها نشاط وعفوية، وقوة شخصية تحسد عليها. تناقش الأطباء والنشطاء الشباب الملكلفين بجمع المعلومات من عائلات اللاجئين وتصر على جدولة المهام والبيانات لتنظيم ما يمكن، بصرامة محببة. في اليوم التالي وإذ بها للصدفة تشارك في مظاهرة حافلة يوم الجمعة في إحدى قرى إدلب الملتهبة. كانت تلبس”تي شيرت” عليه علم الثورة وتلف رأسها بكوفية سوداء (سلك مدقق بأبيض و أسود)، وبنطال خاكي بلون العسكر، بمظهر تبدو فيه كإحدى ثائرات الإنتفاضة الفلسطينية الأولى. اعتلت المنصة الرئيسية وباشرت بتحية المتظاهرين الذين رددوا هتاف درعا الخالد ورائها “الموت ولا المذلة”، بقوة وحماسة كبيرتين. بعد ترجلها من المنصة بادرتها بالمزاح بأن من رآك ليلة أمس لا يمكن أن يصدق أنك ذات الشخص الذي يقف أمامه الآن، وبهذه الكوفية الجميلة خاصة. قالت لي شكرا وهمست في أذني أن “مكره أخاك لا بطل”. طلبت التوضيح أكثر. لقد أخبرها الشباب بأن عليها أن تغطي شعرها ورأسها، إذا ليس من الملائم أن تخرج هكذا في المظاهرة! “بصراحة كتير متضايقة، بس حسيت إني لازم شارك ووجه رسالة، بعدين البيئة محافظة شوي، لازم الواحد يحترم الناس كمان”. بعد هتاف درعا، التفتت إلى النسوة المشاركات على يمينها وحيّتهم وكل نساء الثورة، قوبلت بعدها بتصفيق يليق بها!! هناك أيضا سلاسة ما في الأمور التي عادة ما تؤخذ بصرامة مضحكة!

في بعض الأحيان تصادف أشخاصا غريبو الأطوار، بعضهم يملك درجة غريبة من الثقة بالنفس والإعلاء من شأن الذات، تقارب حدود الأعراض المرضية و”البارانويا” ذات العيار الخفيف المحتمل، والممتع أيضا. في جلسة صاخبة لأشخاص جاؤوا من حلب قام رجل في الستينيات من العمر بمقاطعة الحديث الذي كان يدور حول سير المعارك مع قوات النظام. بنبرة صوت حادة ومرتفعة، بدأ يصب جام غضبه على “الخطأ” القاتل الذي وقع فيه مقاتلو الجيش الحر، إذ لم يأخذوا بنصائحه وهو الخبير العتيد بشؤون الحرب، كونه كان محاضرا في الكلية الحربية وضابطا سابقاً في القوات المسلحة. بعد استرسال مفرط من “تكتيك” إلى آخر وأمثلة من “أحد” إلى “أم المعارك” (ما غيرها)، لا رابط بينها سوى أفكاره، وإذ به يضرب بقوة على طاولة الحضور بيديه، ثم أتبعها بالجملة التالية: “أنا لو سلّموني معركة حلب، كنت خلصت القصة بأسبوع!”. بعدها ساد هرج ومرج لم أعد أعرف بعده إن كان الحديث يدور فعلا عن حلب أم غرناطة! رجل آخر كان يحمل جهاز لاسلكي ويتحدث به طوال الوقت عن الثورة والثوار، اعتقدت لوهلة أنه أحد قادة الكتائب المقاتلة. سألته بود عن سبب انشغاله الدائم وحمله للجهاز في ترحاله. فاجأني بأنه يستخدمه للتواصل مع عائلته وزوجته، بسبب انقطاع الاتصالات أغلب الوقت، وأن ليس له علاقة بالقتال، لا من بعيد ولا من قريب!

أن تعيش الثورة من الداخل، يعني من ضمن ما يعني، أن تحاول أن تكون جزءا منها، سارقا لحظات شخوصها ومتقمصا اتجاهاتهم وتماسهم مع الواقع. الصورة ليست هي نفسها تلك الصورة المفترضة والتي تم تشكّل أجزائها من موزاييك شديد التباين، تتشارك في تشكيل وحدة “ذهنية” وتصورات عامة قد يجانبها الصواب أحيانا، ولكن تبقى أسيرة الحالة المراقبة عند بعد، دون تدخّل ما. ضمن هذا السياق، لا يعود مقاتلو الجيش الحر وكتائبه ذات الأسماء التي أضحت مثار نقاش كبير، لا يعودوا صورا من القوالب الجاهزة التي تبنى على آراء لا تبتعد عن “إطارات شاشات الكمبيوتر” في مساحات العوالم الفيسبوكية التي تحضّ على الإدمان، أكثر من حضّها على التفكير، وإنما يقترب المرء من عوالم لها ملامح وحكايات، لها طبائع وروايات. كان “الجيش الحر، بقضه وقضيضه” (انظر الجزء الأول) محاولة خجولة للدخول إلى هذه العوالم أو أجزاء منها ومحاولة التمتع بالمشهد من داخله، كشرط “لازم، ولكن غير كاف” للبدء بفهمه وتجميع أجزاءه المبعثرة بين الفضاء الإلكتروني والواقع العياني، ذي الأوجه المتعددة والمتباينة أحيانا. رغم كل ما قيل، تظل ظاهرة “الجيش الحر” و”الكتائب المسّلحة” إحدى أهم نتاجات الثورة وأكثرها مدعاة للأمل والقلق على حد سواء. لا نحتاج إلى كثير من نباهة “استراتيجيي الفضائيات” حتى نعرف أن عسكرة الثورة كانت “شرا لا بد منه”، لا بل وواجبة أيضا، اقتضتها ظروف داخلية بالدرجة الأولى وخارجية إلى حد ما، ليس أقلها مرارة حكمة السياسة البلهاء أن “موتوا بغيظكم، فلن نتدخل”. يبقى الأمل بما بعد السقوط المدوي بحدوث إجماع وطني ومؤسساتي ما، يقنع من تسلّح طوعا أو كرها بأن حقب”الأسود” العفنة لم تكن سوى سحابة صيف دامية، وأن السلاح لم يعد له وظيفة، سوى لتزيين الخزائن محكمة الإغلاق!

بعد رجوعي بفترة سألني أحد الاصدقاء الألمان عن رأيي في أن جيلا سوريا كاملا من الأطفال يعاني من الصدمة النفسية وبحاجة لإعادة تأهيل ما. قد تبدو الصورة كذلك وهناك الكثير مما يشير إلى أن الأطفال في سوريا هم أكثر الفئات العمرية التي طالها الأذى النفسي من تداعيات العنف الهائل الذي مورس ويمارس، يسأل عنه إلى حد كبير أهل النظام ومليشيات الموت التابعة له، إن لم يكن هو المسؤول الأوحد عنه. للأسف تبدو صورة الأطفال “مراقبي السماء” بقلق (انظر الجزء الثاني) الصورة الأكثر قتامة في المشهد السوري. لأنها ببساطة تخص مستقبل أبناء البلد، ممن سيحملون إرثا هائلا، ليس من الأحقاد فحسب ولكن من الآلام النفسية والجسدية أيضا. تعلمنا تجارب الشعوب الأخرى التي عاشت أهوالا مشابهة من الدمار والقتل والحروب الأهلية بأن الزمن ليس كفيلا بحل الصراعات والأزمات النفسية التي استوطنت عقول الأطفال وسلوكياتهم. إلا أن نفس تلك التجارب تعلمنا أيضا بأن طاقة الإنسان، وإن كان صغيرا، لا حدود لها وخاصة في مقارعة الألم وصنوفه المرّة. يكفي أن أتذكر “فرقة الأطفال” الغنائية من اللاجئين وهي تصدح بأغنية مهداة للساقط بشار، بينما كانت السماء ترعد بطائرات تحمل أوهاما وبراميل متفجّرة، حتى أعرف أي قوة يملكها هؤلاء الأشدّاء الصغار. مرة أخرى ستكون المرحلة التالية لسقوط الطاغية هي المفتاح الأهم على دروب التعافي النفسي والإجتماعي لجيل من الأطفال رأى وعايش ما لا يحتمل وما لا يجب أن يحتمل. لن يكون ممكنا إعادة “الأعمار” من الآلاف المؤلّفة التي أزهقت من الآباء والأمهات والأقران والرفاق لأطفالنا، ولكن يجب على كل معني بـ”اليوم التالي” أن يدرك أنّ إعادة “الإعمار” النفسي والجسدي والإجتماعي لأطفالنا ويافعينا، هي المهمة الأكثر إلحاحا والأجدى نفعا حتى تستطيع البلاد الوقوف على قدميها في السنوات المقبلة، وحتى نستطيع كآباء ومربين أن نمحو آثار حقبة “طلائع البعث” الهمجية، مرة واحدة وإلى الأبد!

وأخيرا أود أن أنهي بما بدأت:

لقد شاءت لي الأقدار أن أدخل إلى بعض المناطق المحررة في سوريا. كانت تجربة روحية و فكرية ملأى بالكثير، قررت أن أرصدها بكلمات وسطور. من نافل القول التأكيد على أن هذه التجربة “ذاتية” بحتة ولا يستقيم معها التعميم على جميع المناطق وعلى كل الحالات، كما أنها لا تعكس إلا جانباً واحداً من واقع متعدد وثري، لا يمكن رصده من زاوية محددة أو حادّة. إن زيارة المناطق الثائرة تعكس جوانب الثورة نفسها من تنوع فائق يطال كل شيء. إنه الزمن السوري الجديد بكل ما يحمل من تحديات وفضائل، بكل ما يحمل من ألم ومعاناة، بكل ما يحمل من وقائع صادمة وآمال رست على شواطىء لا تخصّها. لا تكفي بضعة أيام للتعرّف على بقعة ثائرة على التراب السوري، إلا أنها كافية تماماً ليعرف المرء أن عقارب الزمن لا يمكن إعادتها إلى الوراء.

تحفظّت شيئا ما على ذكر بعض المناطق أو الأسماء الخاصة بالأشخاص أو الكتائب، وذلك لضرورات أمنية وأخرى أخلاقية. كل خطأ أو “خطيئة” وردت بين كلمات هذا النص وتلك النصوص لا يتحمّل مسؤوليتها إلا كاتب المقال نفسه. فـ”هكذا بدا لي العالم”…!؟

موقع الجمهورية