استئناف رامبو/ عباس بيضون

لفرط ما تواتر اسم رامبو في أدبياتنا تراءى أننا خبرناه واستنفدناه. ظن كهذا دعانا في ما أحسب إلى أن نفرغ منه قبل أن نعرفه، وأن نتجاوزه قبل أن نلمّ به. ليست حال رامبو وحدها في ذلك فهذا شأننا مع كثيرين سواه. التكرار يتراءى كما في الدعاية الغولبزية شبه علم وشبه فكر. لا أعرف كيف استوى رامبو واحدا من أسمائنا الحسنى، إماما غائبا وسلفا مباشرا لآبائنا الأدبيين على الأقل. إنه اسم لا غضاضة في الانتساب إليه إذ لم يكن في الغالب أكثر من اسم بل اسم قوته في ذاته ولا يحتاج إلى صفة. وربما لا يحتاج الى أثر. لقد اعتُني بترجمة بيرس وإليوت ولوركا ونيرودا ورنيوس، ولم يُعتن بالدرجة ذاتها بترجمة رامبو، بل من العجيب بمكان أن لا نجد في مجلة شعر، حيث طوّب الاسم الرامبوي، ترجمات كافية لرامبو ولا دراسات كافية عنه. ليس مهماً الكلام عن المكتبة الرامبوية الضئيلة ولا عن الترجمات الناقصة والضعيفة. المهم هو أن اسماً تألق وساد بالرغم من ذلك ومن دون الحاجة إليه غالبا. ساد اسم رامبو من دون النص الرامبوي أو بتشويش ضخم عنه. توقف البحث عند هذه النقطة ولم يكف الاسم مع ذلك عن التوهج ولا قلّ عدد الراجعين إليه.

ليست حالنا مع رامبو استثناءً ولكنها حال لافتة. ثمة قدر من الغياب ملازم للأئمة والمراجع الكبيرة. غياب بل وتنزيه للاسم والنص يجعلهما فوق المعرفة والمراجعة والبحث. لو بحثنا عن المتواتر من النص الرامبوي وجدناه منثورا متفرقا وفي أحيان كثيرة من دون فهم كاف، ورغم انتشاره وتفرقه وقلته لا يعدم من يقولبه وينزهه ويجعل منه مثالاً قطعياً. هذا إذا لم نتحدّث عن استغلال نثرات من رامبو في طوباويات فكرية وشعرية غريبة عنه، طوباويات هي في الغالب ذات إلحاح ظرفي ومحلي وذات نسيج عروبوي وإسلاموي، أو إحيائيّ. في النهاية، أحسب أننا نرد إلى رامبو ذلك الإيمان الطوباوي بقدرة الشعر. إنّ <<سارق النار>> هو المفتاح البسيط لإحلال الشاعر محل الله، وإحلال الشعر محل الدين، واعتبار الشاعر نفسه سليلاً إلهياً واعتبار الشعراء أنفسهم عرقاً خاصاً. أحسب أيضا أن <<الرائي>> لم يتميّز في أنظار شعرائنا عن <<النبي>> ولا عن المعلم والملهم، في أضعف الأحوال. فقد نسبت للرائي عصمة ونسب إليه تنزيه ورفعة وامتياز شبه عرقي. الأرجح أن هذا المقام لم يكن كذلك لولا الحاجة الى أسطورة قومية والى وسطاء تاريخيين، كان الشاعر حامل اللغة وحارسها الأقدر على أن يترشح للقيام بهذا الوسيط وأن يلعب تقريبا دور الساحر التاريخي أو ساحر التاريخ الذي يستحضر روح الماضي في الحاضر يملأ الفراغ الذي بلا قاع بين السابق والمتأخر. قد يكون الشاعر هو الأقدر على أن يفتتح العصور الجديدة وأن يصوغ الكتاب الجديد، ما دامت العصور الأولى افتتحت أيضا بكتاب. قد يكون الشاعر وحده بالمعنى نفسه تقريباً هو المندوب لإتمام القطيعة بين الزمنين ولإعلان الولادة الجديدة. الولادة من الذات. وفي هذه الحال كان الشعر هو المندوب أيضاً لصياغة هذه الذات، إن لم يكنْها عند نفسه.

الأثر الرامبوي

أحسب أننا نرد إلى <<خيمياء الكلمة>> هذا التأليه للغة الذي لا ينتقص منه الكلام عن تخريبها أو تفجيرها بالطبع. تأليه اللغة أو اعتبارها مدار الخلق والتحويل والفعل. حين لسبب سحري أو شعري كان هناك هذا الإيهام السيريالي بوحدة الفعل أو القول أو حلول الفعل في القول. لسبب سحريّ أو شعريّ، والحقيقة لسبب عربيّ تراثيّ بالدرجة الأولى، كان هناك هذا التسليم بصدور الفعل عن القول والتاريخ عن الكلمة. إذن كانت الثورة والكلمة متجاورتين، وكان بين التاريخ والشعر خطوة، وكان ممكناً بدون طول مخّيلة أن نتصور أن الشعر هو الثورة والتاريخ، وأنّ اللغة، على نحو ما، محل التحويل والتغيير. أين كان الشاعر في هذا كلّه؟ لم يكن بالتأكيد بعيداً جداً عن الإمام والمعلم والملهم. وبكلمة لم يكن بعيداً جداً عن السياسي وعن الثائر وعن الأستاذ والمعلم. معه قبل غيره تجسّد هذا الحلم الذي ساد القرن الآفل بنهضة أملها المثقفون ومصدرها إيمان سحريّ بالكلمة والعلم والنخبة المثقفة، التي سرعان ما حققت هذا الأمل انقلابات وأنظمة مستبدّة. أسطورة المثقف المعلم التي ستنقلب بعد قليل إلى المثقف الدولة. لكن الشاعر سارق النار وخيميائي الكلمة ليس بعيداً عنها (أي الأسطورة)، هو بالأحرى لسانها ومغنّيها الأول فهذه الأسطورة، كما هو بديهي، من صناعة المثقف نفسه وعن نفسه.

ليس رامبو هو وحده الذي استُعير لدعاوى ثقافية هي بنت لحاجات بحت عربية. نيتشه وسارتر وماركس وقبلهم أرسطو أقحموا في دعاوى كهذه، لكن استغلال رامبو في مشاريع من هذا النوع يتدنى <<فهماً>> وتأويلاً خاصاً له. أو فلنقل وقوفاً بالفهم عند هذا الحد، الأمر الذي هو بحد ذاته تجميد للبحث وتعطيل للفهم.

لنقل إن ثمة إرادة لا واعية بالكف عن البحث. في الوقوف عند تصوّر غير معلن لكنه متواتر في توظيف <<عملي>>. لنقل إن قوة الاسم تطّرد مع الحاجة له، وبقدر إلحاح الحاجة يكون الابتسار وتعطيل البحث والاكتفاء بعلائم كاذبة. لنقل إن قوة الاسم لذلك قد تطرد مع جهله أو الجهل به، وأن سطوع الأسماء قد يجري على حساب النصوص، وان صعود الاسم قد يكون في أحيان مشروطاً بغياب الأثر والنص أو تشويههما.

كان مثيرا أن يتواتر الكلام عن رامبو والعودة الى رامبو مع شبه غياب لشعره عن القصيدة الحديثة. ثمة وهم في أن أثرا غير محدود لهذا الشعر في قصائد الرواد. والبعض يحسب، عن غير علم أو غير فحص في الحقيقة، أن شعره ضامر في قصائد هذا وذاك ممن ادّعوه دائماً أو أحالوا إليه. الأسماء لا تعوز في هذا السبيل لكن المسألة ليست مسألة أسماء. فنحن لا نفتقد الأثر الرامبوي في شعر السيّاب وعبد الصبور والملائكة وحاوي فحسب بل ونفتقده أيضاً في شعر أدونيس وأنسي الحاج. وهذان الأخيران يعتبران على نحو ما سليلين رامبويين. ليس في شعرهما ولا شعر سواهما أثر من الرؤية الرامبوية والأسلوب أو الأساليب الرامبوية، وإن أوحت بذلك شذرات قليلة ونادرة. لا أعرف لماذا جرى الانتباه السريع إليها ولا أعفي ذلك من الايعاز أو الدل الواعيين إليها. لا أجد لرامبو الشاعر (بما في شعره من رؤية ونقد للشعر وتجريب أسلوبي) أثراً بارزاً أو ضامراً في القصيدة العربية الحديثة. ذلك أن اسم رامبو تم تردده في أدبياتنا وبقي اسماً حافياً ومجرداً. فلا الرؤية الرامبوية هي حقاً رؤية الحداثة العربية، ولا السؤال الرامبوي هو سؤال الحداثة العربية. وإذا صح ان الأمر كذلك كان علينا أن نتحقق مجدداً من رؤيتنا الحداثية وأن نعيد على نحو ما، قراءة إلحاحاتها ومطالبها، وخطابها النظري، والأرجح أننا سنجد أنفسنا لا بعيدين عن رامبو فحسب، بل وبالطريقة نفسها، عن الغرب كله. ففكرة النتح عن الغرب أو البناء على الغرب لم تكن في يوم أمتن وكل شواهدها هيّنة بهذا المقدار. نجد في شذرة مجتزأة من رامبو مفتاحاً لأي شيء، والأرجح أن شذرات مجتزأة من آخرين أو مجرد عناوين سواه استُغلت هكذا. لقد ادُعي رامبو لأغراض ومطالب لا شأن له بها. اقتضى تعريبه في الغالب الاقتصار على هذه الشذرات. فقد كان حضورها تأسيسياً في الحداثة الشعرية العربية بحيث غدا جزءاً من رؤيتها الرسمية وخطابها، لذلك أمكن بوعي أو غير وعي الحجر على فرادته وتبسيطها واختراع مثال كامل من قليلها.

توقف البحث الرامبوي عند خلاصات غير معلنة غالبا وقلما تهتم بأن تجد دليلاً في حياة رامبو أو أثره الشعري. لعل مرد هذا الغموض الى التماهي الضمني بين رامبو والحداثة. الأسطورة الرامبوية هي الحداثة نفسها وهي أسطورة تأسيسية للحداثة. لذا لا قيمة فعلية للتحقيق التاريخي أو الفني. لا نجد لرامبو ذكراً في شعر السياب بينما نجد لوركا وايدث ستويل ومن بعدُ إليوت. لكن الادعاء الرامبوي قد يكون أصرح لدى جماعة مجلة <<شعر>> أو لم يكن لدى شعراء <<شعر>> ما يغريهم بالوقوف برهة واحدة عند الانشغالات السياسية لرامبو. هكذا يقدمون رامبو <<الوجودي>> المتمرد وهو هكذا من دون نازع سياسي أو مواقف سياسية، فقد كانت معركة <<شعر>> الكبرى ضد تسييس الشعر لا تخفي مقتاً للسياسة وتعالياً عليها. كان مفهوم أهل <<شعر>> للتمرد قبْلياً وجمالياً وذاتياً الى حد يستبعد أي معادل واقعي، وليس لهذا التمرد مكافئ واضح في مواقف أو مجابهات. إنه رفض وتخريب لا ترجمة لهما إلا في ذاتهما. التغني بهما والدعوة لهما وتكرارهما بالاسم والحرف والمرادف نَصَبَهما أحياناً أصناماً لفظية. تعلّق الأمر دائماً بتمرد لا سياسي أو معاد للسياسة. لذا غاب رامبو السياسي، رامبو التمرد الاجتماعي والحلم بثورة اجتماعية، رامبو الكومونة، رامبو الهجاء للأمبراطور والبرجوازية والطبقة، ورامبو الذي لم يغب عن إشراقاته ولا عن فصل في الجحيم هجاؤه السياسي والاجتماعي وعنفه الثوري، وكراهيته غير المحدودة لرموز النظام الاجتماعي والسياسي. لم يشأ حداثيو الشعر العربي أن يروا في <<ثورية>> رامبو الاجتماعية عنصراً تكوينياً في نصه وتخييله. إذ إن سياسة ما فوق السياسة والمجتمع والصراع الاجتماعي لم تكن دين الايديولوجيات القومية وحتى الأنظمة العسكرية فحسب، ولكن دين حركات ثقافية وأدبية أيضاً. مآل السيرياليّة أيضاً وهي دين تيار شعري مآل رامبو أيضاً، فقد تعتّم على فحواها الثورية والاجتماعية بالنسبة نفسها. لا شك في أن معركة تيار <<شعر>> ضد تسييس الشعر كانت تصدياً مشروعاً لفاشية ثقافية تملي على الشعر والثقافة بوجه عام انضباطاً عسكرياً وراء الهدف القومي وبالتالي وراء القائد الشمس والدولة الشمس، والحزب الشمس، لكن رد تيار <<شعر>> كان تقريباً، وعلى نحو مضاد، من الجهة نفسها. انقلاب من دون سياسة، وهذا ما لم يبتعد كثيراً عن الايديولوجيات الانقلابية التي تجعل من الدولة الأمة، والحزب الأمة هدفاً أعلى من السياسة. فالتنزّه عن السياسة والخجل من السياسة وبعدها الخارج والواقع كان نوعاً من إدقاع ثقافي، إذ يمكن بالتوازي مع هذا أن نتخيل ثقافة وجدانية، هي عبارة عن فلسفات خاصة وعبادة لغثاثات شخصية أو مشخصة، وخطابات غنائية من دون أي ميل نقدي أو تحليلي، وكليشيهات وعناوين وأسماء قيمتها في تكرارها الحرفي، وأخيراً هي ثقافة إعلاء للشعر، أو في الحقيقة ما يحاكي الشعر، الرطانة الشعرية على الثقافة كلها فتبدو هذه الثقافة غير مسؤولة أمام الواقع ولو بالمعنى المعلوماتي. فهنا لا قيمة لأي تفاصيل ولا أي معرفة عينية ولا أي تقميش. إذ الخبر الوحيد هو خبر الإشراق الذاتي والخطرة الذاتية. ما سمي غالباً باللبنانية <<الشرقطة>> أي الشرارات التي تظهر من وهج الجمر. شرارات الذات الحبيبة المقفلة الفائضة في جدلها ودراماها الخاصة والتي لا تتعيّن شيئاً ولا تملك سوى ما يهب منها وعليها.

تشويش الحواس

الغريب أن هذا الابتسار اعتُبر علماً على الحداثة، وبات ممكناً معه تجاهل كل تاريخ الحداثة المتقاطع باستمرار مع التاريخ العربي وتحويل الحداثة الى المخيلة العربية إلى أقنوم يتغذى من ذاته، يختطّ تاريخه ومساره بنفسه ويتجاور ويتصارع معها، والأمر الذي كان بشّر في أبعد مدى بعبادة للشعر والمسرح والتصوير والأفكار أي بنوع من ثقافة مفتونة بنفسها، خالية في النهاية من أي سؤال، سوى سؤالها التقني، وقابلة للتحول الى طوباويات غامضة، ومنها طوباوية الشعر نفسه.

ساهمت <<رسالتا الرائي>> الشهيرتان في تشويش كبير لدى الشعراء العرب، ولدى <<شعر>> بوجه خاص، كانت لفظة <<الرائي>> وحدها كافية لتتسلط عليهم ولتتحول بحد ذاتها أقنوماً، لتحيلهم بالتأكيد الى كل شطح، في ثقافة لا تخفي حنينها الديني أو نزوعها إلى تأسيس ديني كما هي حال الثقافة اللبنانية التي لم يكن عبثاً ولا محض صدفة وجود التيار الجبراني فيها. في ثقافة كهذه تمتلئ لفظة الرائي بمعناها الديني والصوفي. ويُكتفى أحيانا بالعنوان والمفردة. الأرجح أن التأويلين البيئوي والصوفي للرائي تمّا بدون تمحيص للرسالتين نفسيهما. لقد خرجت من الرائي لفظة رؤيا بألف المد التي تحيل الى رؤى الأنبياء والقديسين، الرؤيا التي توازي الى حد كبير بين الشاعر والنبي، وتنظر الى الشعر بوصفه ظاهراً للرؤيا، التي وراءه، وهذه بالتأكيد تامة متماسكة شاملة. التأويل الصوفي هو المرشد سواء أكان النص صوفياً أم لم يكن. فالنص ليس شيئاً سوى حقيقته الباطنة، سوى رؤياه. هذا النظر الذي يضع للشعر وجوداً قبْلياً على النص وللرؤيا وجوداً قبْلياً أيضاً يجعل الشعر في ما وراء النص، في ما وراء الشعر في الحقيقة، ويحيل <<الرؤيا>> إلى نوع من احتكار. لا يكفي الشاعر أن يكون شاعراً. عليه أولاً أن يكون رائياً، والرؤيا تُعرف غالباً بنفسها، وإذا لم يمكن تحديدها فإن ادعاء امتلاك مفاتيحها غير مستعصٍ، فغالباً ما تُتراشق المفردة ولا يزيدها ذلك تعريفاً. إنها تغدو نوعاً من علم لا يبلغ. من لاهوت مغلق، ومن يقومون عليها مقام الكهنة والدعاة يحتكرونها لأنفسهم. هذه <<الرؤيا>> تفترض الشعر تماماً وتكاملاً ومعنى باطنياً قبْلياً لا يُفترض إلا للنصوص الدينية، وغالباً ما يبدو الشعر تابعاً وترجماناً وشكلاً إذ <<الرؤيا>> هي الأصل وهي الأساس. ادعاء كهذا يغطّي على نصوص كثيرة تستعير الشعر من دون أن تقف عنده.

تجربة رامبو شبه الباطنية بتأثير قراءته لأليفاس ليفي وبالاش جعلت مفهوم الرائي لأول وهلة ذا فحوى دينية وصوفية. إلا أن رامبو الذي افترض دائماً أن الكلام لا يكفي إذا لم يتكل على شيء من الواقع كما يقول بونفوا تقريباً في كتابه عن رامبو، رامبو لا يسعه أن يكتفي بتجربة إعلانية ذاتية، بل هو في الواقع لا يسعه أن يبدأ من هنا. إنه في رسالة الرائي نفسها يقول ان <<المجهول>>، وهي المفردة الغيبية في النص الرامبوي، لا يُبلغ إلا بتشويش كل الحواسّ. هكذا يصل رامبو من دون تحفظ بين الأكثر جسدية وحسية وبين الغيبي، وليست هذه المزاوجة غير مقصودة، بل تتكرر على نحو آخر في صور شتى. هناك الطبيعة والنور. إنه اللهب الواقعي للمجهول، اشتعال الحس. وبالطبع فإن تشويش الحواس يوازي فوضى أخرى هي فوضى العالم الذي فقد بعد العهد الإغريقي تناغمه وأنساقه، وكما ننفذ بتشوش الحواس إلى المجهول فإننا في لخبطة العالم في التدمير والإحراق نشمل الجديد ونعيد على حد بونفوا <<مزاوجة ابتكار الواقع>>.

جدل ومزاوجة لا نشك في انهما لا يندرجان في واحدية الإعلاء الصوفي. <<الرؤيا>> ليست معطى قبْلياً. إنها فعل تشوّش وإحراق ولخبطة. فعل فوضى عظيمة تنفذ في النهاية الى بلوغ المجهول أو بلوغ الواقع ما همّ، ما دام الطرفان الغيبي والواقعي غير مبلوغين ولا متوافرين ولا جاهزين.

أين هي <<الرؤيا>> الرامبوية إذن لنعرف من هو الرائي؟ هل هي تامة ومتسقة، كما افترضها الراؤون العرب، وقبلية؟ هل هي امتياز الشاعر الرائي ومرتبته ودرجته في هذا العلم الأعلى الذي هو الشعر، أم أن الرؤيا الرامبوية دخولٌ في تشويش الجسد والعالم؟ وإذا عدنا الى عبارة رامبو فإننا لا نصل الى المجهول الغيبي إلا عند طريق هذا الشحذ والارهاق والتغريب للحواس وللجسد. جدلٌ، الأرجح انه كان محركاً أول في شعر رامبو، فهذا الشعر هو دائماً من انعقاد الفكرة بالجسد، هو دائماً من انعقاد الحس والحدث والواقع بالخيال المستقبلي والميتافيزيائي و<<الرؤيوي>> بهذا المعنى. رؤيا رامبو كما هي في شعره هي هذا الفضاء من النور المتوهج من انجدال الحس والحلم والعجيب عند كل لحظة، ومن هذه العبارة التي هي مادة وطبيعة ونور ورمز في آن معاً. إنها في الحيّز الديناميكي النابض لا في التمام والمزعوم. في اللحظات الانفجارية والانشطارية لا في <<الرؤيا القبلية>> في النص الغائب. في الماضي المفترض للنص.

تقاطعات بلا حدود

<<الرؤيا>> لدى الرّائين العرب كانت غالباً امتياز الرائي. هي علمه ونفاذه فالنبوة هي أولاً النبي. لم يتواتر شيء في شعر الرائين بقدر ما تواترت الأنا. الأنا المكتملة بطبيعة الحال المكتفية المنفصلة المنشقة المؤسِّسة والمتولدة من ذاتها أحياناً والبادئة للعالم أحياناً أخرى. الأنا التي تواجه تارة العالم كله ولا تنكص ما دامت في حصن ذاتها وأسوارها، والتي تدمّر وتحيل الى خراب أو تتدمر في انفجار كوني أو تغذّي العالم بمرضها وتملأه بدراماها وصراخها. الأنا التي هي يتيم الكون وسيزيفه وأورفيوسه. بمعنى آخر كانت الحداثة بغير منازع تأليه الأنا واستقلالها واكتمالها. الأنا التي تفترس العالم أو تهجره أو تجابهه، وفي كل ذلك هي الحقيقة الوحيدة والأقنوم الأول والجوهر والمبدأ، وهي على نحو ما الطبيعة والكون والله.

لا شك في أن أسطرة المثقف لذاته، وحاجته لانشقاق خيالي تقيمان وراء خرافة الداعية والباعث والقائد والبطل. لكننا مع ذلك لا نفهم كيف تحوّل النص الشعري الى درامات شخصية وبدا الأثر الشعري كأنه في كل مرة إنشاء لبطل ثقافي. لا نفهم كيف تم إنتاج هذا الحد من الذوات العملاقة المتماهية مع الأقدار والأكوان والماهيات والأزمنة، سؤال لا أظن أن رواد تلك الحقبة وجدوا فسحة له. لقد بدا هذا التشخيص بديهياً ولعل تشخيص الشعراء الآخرين كان بالتأكيد سنداً كافياً. ورامبو تشخّص الى الحد الذي أغنى عن حياته الفعلية وأغنى عن شعره. لقد وُجد كواحد من <<أنوات>> الحداثة العظيمة وهذا يكفي.

لعل أحداً من صانعي تلك السير الشعرية لم يُلق بالاً إلى ان رامبو والرامبوية، بل الرائي الرامبوي، أيضاً في الوجهة المضادة. ما كان يستفز رامبو في ثقافة عصره وما وجده تفهاً وبائساً ومرائياً هو تماما تلك التشخيصية. كتب الى ايزامبار الذي طالما نعى هو عليه عدم فهمه: <<شعرك الذاتي سيبقى تفهاً على نحو فظيع>>، أمّا نقده المحكم للذاتية فيتناول مباشرة دو موسيه. كتب إلى دميني أن دو موسيه لا يدري البتة ما يصنع، فرؤاه كانت خلف شقّ الستائر. لقد أغمض عينيه. وليس تهكّم رامبو من دو موسيه وسواساً من وساوسه، فوراءه تحليل نفّاذ. القصيدة الذاتية عنده تفضي الى مفارق مسدودة: المثالية أو الجمالية البحتة أو العاطفية الغنائية التي تجعل المرء في النهاية حبيس طبيعته الاصطلاحية البرانية التي تحول دونه والنفاذ الى ظلمة داخله. ليست الذاتية هي الحداثة ولا هي المحرِّرة، وليست الدراما المشخَّصة سوى غثاثة. تفاهة في نظر رامبو بكل مفارقها المتعالية بالطوباوية أو بالفن أو بالعاطفية والغناء. أي كل ما يجعل الفن افتتاناً بالأنا وإعلاءً بها. مفارق لم يحذرها الشعراء الرواد في قصيدتهم في الأغلب بعد مرحلة من سيرتهم. فقد كان نقد رامبو يتجاوزهم، والأرجح ان أكثرهم كان في مثل موقف إيزامبار الذي اتهمه رامبو بأنه لا يفهم.

<<من الخطأ القول أنا أفكر والأحرى أن يقال يُفكَّر بي>>، يستبدل رامبو ضمير الأنا بصيغة المجهول. مسافة لا يبدو أن شعراءنا آنذاك كانوا على استعداد لقطعها في الأغلب. كانوا في الضفة الأخرى: أنا أفكر، أنا أحوِّل، أنا أخلق، أنا أدمّر، أنا أصارع. ما اعتبره رامبو أساساً، أي نقد الذاتية، لم يكن حان الأوان له. <<أنا هو آخر>>، يقول رامبو. ليس مهماً أن نقول لم هذا الكلام حديث ولا يزال حديثاً. لمَ أن تشخيصية روادنا وذاتويتهم ذيل متورّم من ذيول الرومانطيقية. نقد رامبو للذاتوية ذو أبعاد لم تستوعب الى الآن تماماً، فهو أيضاً ضد الإعلاء الطوباوي والجمالي والغنائي العاطفي، ونحن للآن لم ننفذ تماماً من هذا الحد.

أنا بهيمة، أنا زنجي، أنا من عرق فاسد، من أدنى عرق، طالما تكلم رامبو هكذا. لم يكن أهريمان ولا اهورامازدا. ليس خالقاً محوِّلاً ولا ساحراً ولا مدمّراً. وحتى في فترة محبته اللامسيحية لم يجد جامعاً بين الناس سوى أواصر البؤس. مع ذلك فإن من أجلس الجمال على ركبتيه ووجده مراً، من لم يتمثّل إلا بالموسيقي الذي عثر على مفتاح الحب، الموسيقي لا الساحر ولا النبي ولا بطبيعة الحال البطل الملحمي. رامبو هكذا لم يكن على كل حال مجرد هاذٍ ولا كاهن غموض. فهذا الذي كان ينتظر الله بنهم كما قال انتظر بالنهم ذاته كل حقيقة تُعرض له. لم يكن مجرد لاعب إذن ولا مجانياً بالقدر الذي حسبناه ولا هاذياً فحسب. كما أنه ليس قديساً مضاداً ولا ثورياً فقط. إنه الوضوح الذي يجاور الأسرار والإبهام المفعم بالمعاني كما يقول، والحق أن الذين يستأذنون رامبو في نص بلا عقال ولعب بالكلام وكتابة آلية وهذيان بحت يسيئون فهمه. بعض الشعراء العرب الذين حسبوا دائماً أن المعنى ليس سوى الوصايا الجاهزة، طالما فعلوا ذلك. الشعوذة الكلامية لم تكن أبداً دأب رامبو. وشعره الذهاب في المعنى الى حد تحويله الى طاقة. أما تخليص الشعر من المعنى فكان بالتأكيد خارج غرضه. شعر رامبو في بعض جوانبه يبدو تبئيراً للإدراك الحسي والعاطفي والذهني. إنه تحويل المعنى الى مادة والى حس. إذا كان رامبو وصل إلى الكلام عن شعر موضوعي وليس بالمعنى الذي تكلم عنه في ما بعد شعراء أميركيون، إلا أن الشعر الموضوعي الذي كتبه رامبو هو تحويل المادة الإنسانية كلها الى شعر. هو بالطبع شعر فضاء بؤري وتقاطعات بلا حد وتركيب من كل ما يشكل الذاكرة البشرية. هذا بالطبع يعني تكويناً من عناصر من مصادر شتى مختلفة ومتضاربة كما يعني تشابكاً بؤرياً وتقاطعات خيطية أي تحويل الالتباس نفسه الى وتر ونبضٍ ونسيج. هذا شعر رامبو الذي لم نقرأه جيداً، فقد آثرنا كتابة علانية واحدية. آثرنا بدل هذا الشعر الموضوعي إنشاءً ذاتياً متضخماً وأحياناً لعباً مجانياً وأحياناً هذياناً بحتاً. لم نقرأ رامبو واكتفينا بالافتخار به. ونسبنا إليه شيئاً لا يشبهه. شيئاً هو في الغالب مزيج من أنوية مفرطة ونبوية ومجانية وغرائبية.

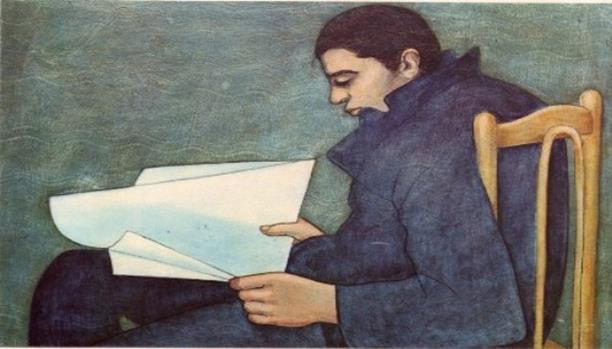

من هنا تعني كثيراً ترجمة كاظم جهاد، لا لأنها فحسب ترجمة معذّبة بالنص الرامبوي في سعيها إلى التوسط بينه وبين اللغة والشعرية العربية، وهذا توسّط مهدَّد كل لحظة، متوتر كل لحظة، ولا لأنها مهتمة بألا تلخص رامبو أو أن تسلمه الى أي من التآويل المتضاربة، بل أن تضعه حقا في حقله المتعدّد الموار المتضارب الملتبس، ولا لأنها كاملة لأول مرة في العربية (مع هوامش ثرية هي في حد ذاتها إضافة جليلة)، بل لأن رامبو لأول مرة كامل في العربية. بلا توسطات ولا نواب ولا أولياء عنه بالوكالة. انه هو. وما فاتنا الأمس لن يفوتنا اليوم، ان نقرأ رامبو، وأن نضيفه الى بداياتنا المستأنفة.

تعليق واحد