“استقرار” الثورة: سقوط النظام!

محمد دحنون

قليلةٌ هي المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها لتقديم تصوّر واضح عن المسارات المحتملة للخروج من الأزمة السورية؛ أحد تسميات الكارثة الإنسانية التي تعيشها مناطق سورية عدة. وبقدر ما يمكن الانغماس الوجداني في وقائع الثورة أن يكون موجِّهاً للسلوك والتفكير، يفتقر المرء الى إمكان استقراء موضوعي أو دقيق لتلك المسارات.

ربما، يتعلّق الأمر باستعصاء وغموض ميدانيين ينعكسان استعصاءً وغموضاً في تقدير الحلول والمخارج. بعدما ساهم منشقون عن الجيش النظامي في إضافة مكوّن عسكري لباقي مكوّناتها، لم يحدث أن طرحت الثورة في ميدانها الداخلي أو (الخارجي) معطيات جديدة ونوعية، من شأنها أن تفتح أفقاً جديداً أو تشكّل نقطة انعطاف في مسارها. لا ينبغي هنا إغفال العامل الزمني الذي يقف إلى جانب الثورة، وغيره من العوامل الثانوية (إدانات دوليّة، عقوبات…) غير أن التأثير النوّعي لهذه وذاك لا يزال محدوداً.

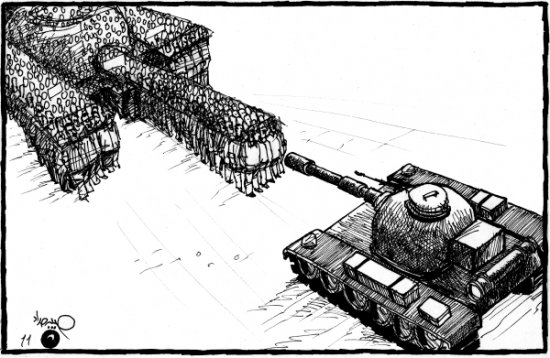

بصورة عامة، لدينا، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة، سوريون منتفضون يسعون لانتزاع حريتهم وكرامتهم، وطغمة حاكمة لا سياسة لها، ينحصر تفكيرها وممارساتها في العنف المنفلت والكذب والخداع والتضليل. ولدينا موقف إقليمي ودولي، تجاه الثورة، أقرب إلى المتفرّج على رغم كل التصريحات والمواقف وردود الفعل.

يرجّح أن حال الاستعصاء قد بدأ مع الأسابيع الأولى للثورة، حين كان ممكناً أن توصف تظاهرات كل من درعا ودوما وبانياس بأنها “أعمال احتجاجية” لا أكثر. لم يكن متوقعاً من أبناء المناطق التي شكّلت البؤر المبكّرة للثورة أن يتراجعوا مع ازدياد شراسة الحل الأمني ودمويته. ثمة “خبرة خام” بطبيعة النظام الحاكم، توافرت لدى طلائع المنتفضين، كانت تدفعهم للمضي قدماً لتحقيق ما خرجوا من أجله: نيل الحرية. هذا ما تثابر على فعله عموم المناطق المنتفضة في سوريا اليوم على رغم المجازر اليومية المرتكبة.

هو، إذاً، استعصاء مديد ومتصّلب، لم يغيّر في طبيعته النوعية، ولم يكسره، شمول المظاهر الاحتجاجية نسبة كبيرة من مناطق سوريا. يمكن الجزم أن أصل الاستعصاء يصدر عن بنية النظام نفسها، بمعنى آخر: لا تشارك الثورة في حال الاستعصاء بالمعنى السلبي لفكرة المشاركة، فهي اليوم، وفي الحد الأدنى، تمارس أرقى واجباتها الأخلاقية وأبسطها في آن واحد: تدافع عن المنتفضين، وتدفع عن سوريا عموماً احتمال الانزلاق إلى أزمنة سوداء قد لا تكون الأعوام التي تلت مرحلة “فظائع الثمانينات” سوى نسخة مخفّفة عنها.

لا يمكن إدراج التصعيد الدموي الخطير الذي لجأ إليه النظام أخيراً، والذي تكرّر إعلانه بصفته “الحسم العسكري”، في سياق محاولاته الدؤوبة لقمع الثورة، بقدر ما يمكن إدراجه في سياق تكريس فشله المتمادي في كسر شوكتها، لكن من دون إغفال الضرائب الباهظة التي فرضتها المحاولات المتكرّرة للحسم العسكري على المنتفضين أوّلاً وعلى سوريا عموماً. لهذا السبب، ولغيره، فإن المنحازين الى الثورة لا يمكنهم أن يركنوا إلى “تأكيدات الفشل”: فشل النظام قطعاً في وأد الثورة، غير أنه أصاب نجاحاً ما في جرّها لتتجاوز، بصورة نسبية، بعضاً من لاءاتها الثلاث: لا للطائفية. لا للعسكرة. لا للتدخل الخارجي. ليس في ذلك ما يدين الثورة بقدر ما يُفترض أن يدفع الجميع، لا سيما “الآخر الوطني”، إلى إدانة متزايدة للنظام!

في الأساس، لعبت لاءات الثورة دوراً مهمّاً في تقديمها نفسها لـ”الآخر الوطني”، الموالي والصامت، كما للعالم، باعتبارها ثورة من أجل حرية عموم السوريين وكرامتهم. وقد شكّل تبنّي المنتفضين لتلك اللاءات دليلاً على نضج سياسي وإحساس عالٍ بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية. ولكن، ليس مبرراً أن يتمّ النظر إلى لاءات الثورة والتعامل معها، بصفتها “مقدسات” ينبغي ألاّ تُمّس. ليس لأنّ التقديس، في حدّ ذاته، يقف على الضدّ من الواقع المنفتح على التغيير و”التدنيس”، بل لأن الثورة تعاملت مع “لا للعسكرة” و”لا للتدخل الخارجي” بمنطق التجاوز الذي، جاء في المحصلة، نتيجة ردّ الفعل “فوق الحربي” للنظام ضد قواها التي يشغل المجتمع الأهلي الموقع المركزي والأساسي بينها. يمكن أن نكثّف ما نعنيه بردّ الفعل “فوق الحربي”، بمحاولات ميليشيات النظام إجبار منتفضين سوريين على تأليه جلاّدهم؛ ليس هذا من الحرب التي يمكن اعتبارها “امتداداً للسياسة بوسائل أخرى”!

في المحصلة، كان تجاوز الثورة لبعض لاءاتها هو الثمن الواجب دفعه لاستمرارها. في الأصل، شكّلت المواجهة التي فرضها النظام بين الجيش الوطني والشعب مصدراً رئيسياً لإكساب الثورة جانباً عسكرياً. يلزم المرء حسّ أخلاقيّ عالٍ كي يقدّر شجاعة المنشقين ويفكّر في شأن طرق حمايتهم، وحسّ سياسي وتحليلي عميق كي يدرك أن شكل العسكرة الذي اتخذته الثورة في سوريا (جنود منشقون ومدنيون متطوّعون يحمون تظاهرات شعبية والمناطق التي تخرج فيها تلك التظاهرات)، لا ينال بتاتاً من مضامينها وغاياتها السلمية، وتحديداً، حين يمكن ضبط النشاط العسكري بأهداف تخدم الثورة حصراً.

أما في ما يتعلق بمسألة التدخل الخارجي، فأغلب الظن أنه لم يكن ثمّة معنى للحديث عن “رفض التدخل الخارجي” في الأصل، ليس لأن الخارج لا يريد أن يتدخل بصورة جديّة على ما بدا حتى اليوم، وليس لأن التدخل الخارجي الداعم للنظام بات مكشوفاً وملموساً في ميدان المواجهة وفي أروقة السياسة، بل فقط لأن سوريا تقع، جغرافياً، في منطقة مدوّلة تاريخياً، لم يكن استقلال بلدانها على امتداد عقود سوى استقلال شكلي ولم تستمر نخبها الحاكمة في مواقعها إلاّ بإرادات خارجية. لا ينبغي أن يُفهم هذا الكلام باعتباره شرعنة للتدخل الخارجي، بمعنى الخضوع له، لا سيّما في لحظة تأسيسية من تاريخ البلد، لكنه قد يشكّل مدخلاً مناسباً للرد على الرفض الساذج لمسألة التدخل الذي يصدر عن حساسيات إيديولوجية متنوّعة.

في الأساس، لن تنجح الكيانات الوطنية في العالم العربي عموماّ، ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً، في الخروج من أسر ثنائية الرفض/ الخضوع في التعامل مع “الخارج”، الذي هو ليس “خارجا” تماماً، ولن يكون كذلك في أي لحظة تاريخية إلاّ حينما تحقّق ثورات شعبية، قائمة أو محتملة، أهدافها بإقامة دولها القوية والقادرة على التفاعل مع الخارج بصورة إيجابية وبلغة السياسة وليس بلغة الإيديولوجيا.

لنهار