استمع أيها الصغير

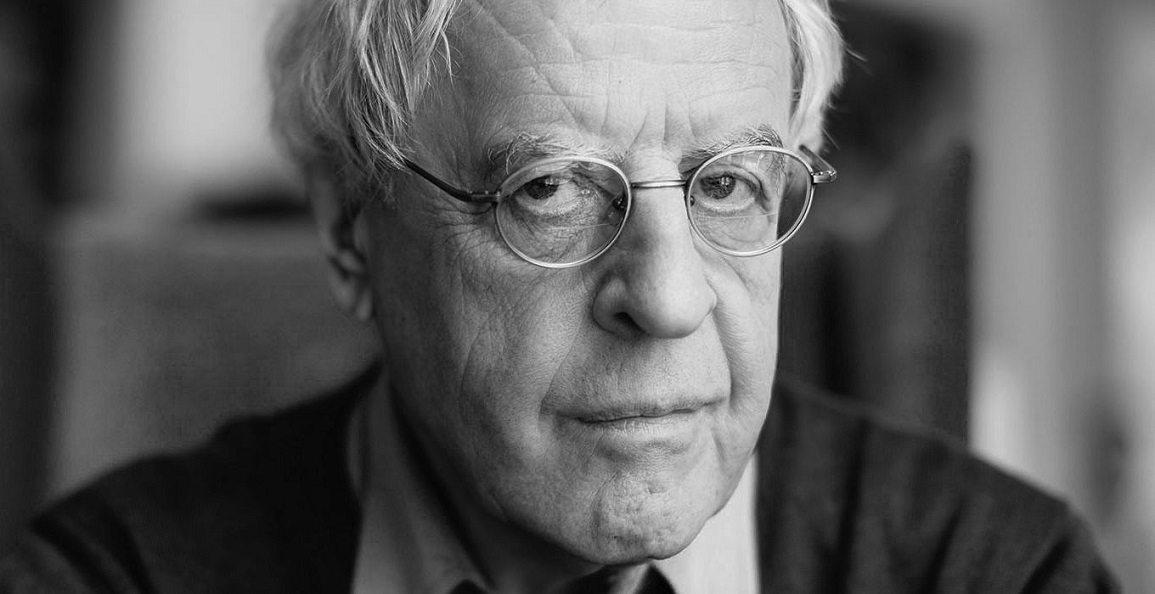

محمد دريوس

أسمائي فوق الأحزاب. قالَ، ألقابي أعلى من الحوار. أضراسي أسمى من الأربع عشرة محافظة ولواحقها المتجهة جهات شتى.

فلتكفْ هيجانات الحناجر المشققة سغباً، ولتصمتْ تلك الصرخات الغريبة غرابة التفاح على مائدة الذئب، ليضع كلٌّ نصبَ عينه ما تنصب عينه حين تنصب. ليأتِ الدمار بحلوى الدمار، فلا شيء يحصل حقاً، الثورة السورية لم تحصل، الألفا قتيل الذين دفنتم، هم ضحايا تسونامي ما، قتلى انهيار ثلجي قيّضه آذار بحكم المللِ ومحاذير المللِ، فبركة ُالطبيعة لمآل الطبيعة. توازنُ الموت المصنوع من قضبان فولاذية ورقائق حديد محمّى، فبركات إعلامية يقوم بها عدوٌ وهمي كأعداء البلاي ستيشن، مفترض، هناك، في غير مكان من هذا العالم، محضُ ميديا وافتراءات يتمُّ ترطيب مفاصلها في استوديوات هوليودية تتسابقُ في إنتاج المؤامرة الأبدية على قرائني. ألاعيبٌ يقول التلفزيون، الغازُ المسيلُ للدموع والهراوات التي تنزل على أعضائكم افتراء التكنولوجيا على خواتيم الأمل، لا رصاص مما يدخل أجسادكم حقيقي فعلاً، موتاكم ممثلون ودمكم عصير طماطم يصلح لمطاعم الفاست فود، لا حقيقة إلا ما ينطق بها بناني، إلا ما تلتقط السنابك من على صهوة النهب المخيف، لا موت هناك، لا قتلى، لا مدافن جماعية، لا مجازر، محضُ دعاية وثنية وكفر صريح بالمعاني، لا شيء مما ترونه أو تسمعونه يحصل، يا أخوتي: قمصاني بخير، إذن سوريا بخير.

لا ريب أن شيئاً من هذا جرى منذ ثلاثين سنة. سمعناه منذ ثلاثين سنة، أن نقاشاً مشابهاً انعقدت نواصيه منذ ثلاثة عقود، منذ أن استحكم جنرالات الهباء على الوطن الهباء، بنفس الصيغ والمفردات وربما بذات الدبابات وأطقم الرصاص والرتب اللمّاعة وإن تغيرت الأسماء بحكم السن ومجريات التقاعد في المزارع المشتراة بالكدّ الجمهوري والولاء الوطني، أن حدثاً كهذا جرى ويجري بأشكال متباينة كل يوم منذ أن ألقت صدف الأميركي المقدسة بالوطن إلى الآل المقدس، كأن لا شيء يحصل منذ ثلاثين عاماً، فيلم بالأبيض والأسود أو بلا أبيض ولا أسود، بل دمٌ عميمٌ يغطّي الـ185000كم التي رضينا بها مزرعة للسلالات ودرجات صمّاء للعروش.

أما السوريون، فسيكون عليهم أن ينتخبوا موتهم الخاص، أن يحملوه كما تُحمل المفاتيح بالجيب الصغرى، أن يعلقوه كباقات الثوم في سقوف بيوتهم المرهقة، أن يدفنوا مباذخ صراخهم في جرار فخارية، وسيكرّرون كموتى، الأغاني التي تعني في ما تعني أن لا شيء في الأرض غير تماثيل منحوتة من العظم الآدمي، ولا أحد في المرآة غير الزرقة الناعمة لعينين بريئتين. على السوريين أن يؤلفوا دماً آخر لدمهم، لحماً مغايراً للحمهم وأزيزاً مفارقاً لأزيز الرصاص المنتقى بعناية القنص الملحمي، أن يبتكروا وجوداً طارئاً وهواء طارئاً ووطناً طارئاً، عليهم أن ينقصوا أفراداً ويزدادوا حرية، أن يقلّوا أجساداً ويتعاظموا وجوداً.

هذه المرة تشبه كل مرة، سيحملون موتهم الوطني إلى صناديق الاقتراع، فالموت أيضاً ضرب من ضروب الانتخاب، يعامل معاملة الأوراق الممهورة بالدم، بنقاء السريرة والمنشأ والموت، إعلان يضاهي أخوته في مصنفات الميديا، من حيث جذب المشاهدين وإبهارهم، سيحملون، هذه المرة فقط، اتفاقهم العلني والسري، لوجوب الانتهاء، مرة واحدة وإلى الأبد من هذه المعضلة: الوجود كسوريين، في مملكة تدعى سوريا فقط، بدون لواحق مرتاب في شقرتها وشقرة لبدتها القذرة.

هذه المرة سيترك الجميع للسوريين ترتيب موتهم على نحو يناسب الجميع: شرق مشغول بدوام الإقامة في المقتل العراقي، وشمال مدفوع بإعادة الخلافة إلى نصابها، وغرب راضٍ بالقبض على الحنجرة الفلسطينية والنفس اللبناني، سيترك الغد للغد ما يرمم نواقصه ويرضي مقام السفارات ويطمئن الجهات جميعها، شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً، إلا الاتجاه الخامس حيث ترقد الجثث الحية، حيث يتعالى الضجيج وتهتف المعادن بالجرائم المستمرة وتستنجد الفلذات بالذي لا ينجد أحداً.

سيجد السوريون أنفسهم وجهاً لوجه، خاصرة لخاصرة وجبهة لجبهة مع موت مدروس بمناهج الرسائل الخالدة خلود الدم على الحناجر المبتورة، أمام نار يهدد بإيقاد ألسنتها الطائفية خطباء أكاديميون، سيجدون أنفسهم أكوام عنب خدمة للعصير الأميركي الذي لا يخاف من إدانة علنية ودعم خفي، حماية للحدود المفتوحة على احتمالات متعددة، أو سيجدون أبناءهم تلال صرعى خدمة للشريك المعمم بالجرح الطائفي نفسه، سواء أتى من مسربه العربي أم الفارسي: نفط مجاني وحرس ثوريون.

وستشغل المعارضة السورية نفسها بما لا يشغل أدران أحد ، بالمكائد الحمقاء التي تُنسج مباهجها بين أخذٍ وردّ، بمؤتمرات تشبه المؤامرات، بتقاطر السفراء لشقّ صفّ بالكاد وجد، بالكاد سمحت له أربعة أشهر من الهواء النظيف أن يعرف طعم الهواء النظيف، بالكاد تتلمّس المعارضة وجودها الخفيف العارض، احتمالَ وجودها، كما يتلمّس الطفل مؤثثات الغرف أول مرة، كما يتأمل المسافر ردهة فندق في مدينة غريبة، تتحاور في الممكنات وتجادل في المقدرات، بعدما عزّ عليها، عقوداً، التفكير، مجرّداً من رفاهية الحصول، بل عزّت عليها إمكانية الإنوجاد صدفة حتى، في بهو أو صالة، الزنازين هي الرفاهية الوحيدة للجمع السوري، سيندهش السوري بفداحة ألمه، سيفاجأ بارتفاع صوته وقساوة أربعينه التي مرّت كأن لم تمر، كأن لم يدفع ثمنها من حليب أطفاله وألبستهم الموحدة كصراخ البرتقال الساحلي، سيتلمس السوري حنجرة صدّأتها شمس الإرهاب، سيسمع قولاً يشبه صراخه ولا يشبهه، يرى قبضة تماثل حقده ولا تماثله، كأن الأنين فقط هو ما انتمى للسوريّ أو انتمى السوريّ إليه، الخوفُ والجوعُ والألمُ العاري، الفقدُ والخذلانُ والموتُ، هم فقط من يستحقون دمغة وبصمة الكترونية: MADE IN SYRIA.

هذه المرة تشبه كل مرة، روحُ سوريٍّ هائمة في المدافن والأزقة وحوار تجريه السفارات في ما بينها لاقتسام الرطب السوري والأوراق الملقاة، عرضاً، على عاتقه لحماية الجار المدلل بهدوء الحدود ومساواة الترتيب الطائفي عند الجار الآخر وصعود السلاح إلى مصاف سادة العمائم السوداء، والمكافأة مرصودة لحماية سعادة اليهودي من دكنة ألم الروح السورية.

وأنت أيها الصغير

لم يعدْ بمقدوركَ فعلُ أكثر مما فعلَ من أورثكَ هذا الجرح، هذه المقبرة، من أعدتَ إنتاجَ وظائفه الملقاة إليه من لدن من وضعه وكلّفه حماية سكينةَ الحدود وأعاد، من لحده، إنتاج تراتيبك بقائك.

لم يعد من خراب تستحضره من جغرافياتك القلقة.

لم يعد من كردي أو فلسطيني أو لبناني أو عراقي تستطيع أن تدفع به ثمن قائمة مشترياتك.

كف، إذن عن إطلاق كراتك القاسية كأنها منفوخة بالضغينة في وجه الوقت، ولتكف عن تحدّي محنة السوري بنصب تماثيلك المائلة معدومة الأمس.

أصبحتَ هرماً يا صغيري، صرتَ تتقدم في الساعة الواحدة خمسين نهاراً، صرتَ ترتاب في ملابسك وغرفة نومك، في أصابعك القابضة على جمر أيام الجمعة، صرتَ مرتاباً في ارتيابك نفسه، بقي لك أنفاس معدودة تستهلكها في الحديث عن غدك المشابه لغد من سبقك في المصير، مشاجرات الجيران انتهت وبدأت أعمال الأمهات والزوجات والأبناء اللقطاء.

لم يعدْ من فراغ تستطيع ردمه بالمزيد من العناقات والضحكات البلهاء.

لم يعدْ من فراغ تستطيع إنشاؤه بخوذات الجند ومكاتب ضباط الارتباط.

لم يعدْ من دم.

لم يعدْ من معاقل لتحصين رغائبك الجافة.

لم يعدْ من كدر تشتريه بافتعال جرائم العرق.

نمتَ بسكينة القاتل واستيقظتَ وحيداً.

اسمع، السوريُّ يتقدّم بخطى واهنة، لكن حثيثة.

استمع إلى خطاه، إلى دبيب الموت، استمع أيها الصغير.

المستقبل