البناء الفوقي للقمع/ راتب شعبو

حين تقرأ عبارة “سوريا الشيشكلي” أو “سوريا القوتلي”، تفهم أن المقصود هو سوريا في زمن حكم الشيشكلي أو القوتلي. أما حين تقرأ عبارة “سوريا الأسد” فلا بد أن تلمس فارقاً وأن تشعر بأن الإضافة هنا ليست بريئة ولا يراد لها أن تكون عابرة، بل هي إضافة شبيهة بإضافة اسم الزوجة إلى كنية الزوج. لا غرابة إذاً، أن يتحول السوريون إلى “أبناء”، بعدما تحول الزعيم إلى “أب”. حين تقرأ عبارة “سوريا الأسد”، عليك أن تفهم أنها سوريا التابعة للأسد أو المملوكة له. عبارة “سوريا القوتلي” مثلاً هي عبارة حيادية يستخدمها المؤرخون للدلالة على فترة معينة من تاريخ سوريا، وذلك يتم غالباً بعد انقضاء فترة الحكم المعنية. أما عبارة “سوريا الأسد” فقد استخدمت وتستخدم خلال فترة حكم عائلة الأسد التي تبشرنا كل سبل الإعلام البعثي بأنها فترة لا تنقضي لأن “الأسد إلى الأبد”. وهي عبارة يكررها الإعلام الرسمي وتملأ الجدران والملصقات كرسالة غايتها تطبيع هذه “المُلكية” الشاذة في وعي الجمهور، وتكريسها على أنها بداهة، فضلاً عما تتضمنه من تحدٍّ لمعارضي الأسد ووسيلة لإحباطهم. كانت هذه العبارة مشحونة دائماً بالسياسة ومبطنة بالعنف. في الواقع، لم تكن مجرد عبارة، كانت بالأحرى سلاحاً ناعماً في معركة تطويب السلطة لطغمة سياسية ثم تطويب البلد بكامله لها.

حين يستقر الأمر للحاكم المستبد، وتطمئن طغمته إلى انتصارها التام على المجتمع، يروق لهم أن يتجاوزوا تكرار عبارات التمجيد و”المُلكية” إلى الاستمتاع برؤية الناس وهم يرددون عبارات مستحيلة كما لو أنها حقائق، يروق لهم إذلال الجمهور إذلالاً جماعياً صريحاً وفي العلن، فيجعلون الناس تصرخ في الشوارع “إلى الأبد يا حافظ الأسد”. يصرّون على الناس أن يرددوا معاً وبأعلى الصوت عبارة لا يقبلها منطق، وهم يدركون أنها خارج المنطق، غير أنهم يفرضونها على الجمهور كفعل احتقار مباشر للناس، وأيضاً كنوع من تأكيد رسوخ السلطة. فالسلطة التي تستطيع جعل الجمهور يردد عبارة بهذه اللامنطقية، هي بلا شك سلطة بلا منازع. في السياق اللغوي المستبد ذاته، تأتي الطرفة السرية التي تداولها السوريون حين قضى باسل الأسد في حادث سير واعتُبر شهيداً. حيث يسأل السوري: ما الفارق بين الشهيد والقتيل؟ ويجيب: الشهيد هو من قضى في حادث سير، والقتيل هو كل مّن لا يصدّق ذلك.

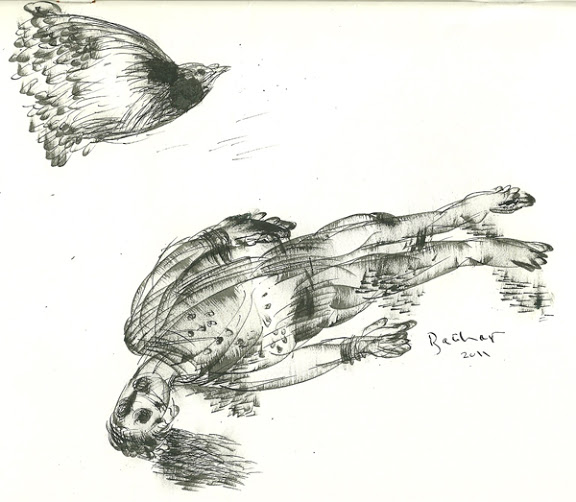

في الاستبداد تتحول اللغة إلى سلاح للترويض وللزجر، يكمل السلاح المادي الذي يدأب على قولبة الناس وتحطيم أحلامهم وتحويلهم بالتدريج إلى مادة طيّعة للحكم. ليست الأغاني “الوطنية” والعبارات المبتكرة في تمجيد الزعيم والاستصغار أمامه في كل مكان، على أسوار المدارس والمشافي والثكن والمؤسسات العامة والأبنية المدنية، سوى حرب مستمرة على الوعي العام، كما هو الإفقار والترهيب والقتل والسجون والطرد من الوظيفة وحرمان المشكوك في ولائهم من حقوقهم. حربٌ مستمرة على الأفراد والمجتمع، أو قل على المجتمع فرداً فرداً. اللغة المستبدة تكمل الفعل المادي للقمع كما تكمل الشتائم عمل الكرباج في حفلة الجلد. للقمع أيضاً بناء فوقي يتشكل من اللغة والرموز والإيحاءات.

تزداد خطورة الأمر حين تستخدم الرموز الوطنية في آليات القمع فيفقد الرمز رمزيته “الطبيعية” مهما علا، ويتحول إلى رمز للقمع والتسلط. لا يلام المرء على ما يتشكل في وعيه من انطباعات ومنعكسات. حين يرسم العلم الوطني ليزيّن براميل الاسمنت أمام مداخل الفروع الأمنية التي تحترف إذلال الناس الأبرياء غالباً والفقراء غالباً، أو حين يُرسم العلم الوطني على البراميل الاسمنتية التي تقطع الطريق أمام بيوت كبار المسؤولين الذين يمارسون المسؤولية على أنها أكل حقوق الناس واحتقارهم طالما أن آلية تعيين هؤلاء المسؤولين لا تمرّ عبر الناس بل عبر الأجهزة إياها. أقول حين يكون ذلك لا يلام المرء على ارتباط العلم الوطني لديه بالقمع والتمييز الموجه ضده. لا يلام المرء إذا شعر بأن هذه الأجهزة عليه وليست له. وطالما أن هذه الأجهزة هي أجهزة الدولة، لا يلام المرء إذا شعر بغربة عن الدولة التي تبدو عداوتها له أدنى من صداقتها، وجورها عليه أبدى من حرصها على حقوقه. أليس في هذا ما يفسر بعضاً مما يبدو صادماً من سلوك السوريين حين أتيح لهم التعبير عما يغلي في نفوسهم؟

النهار