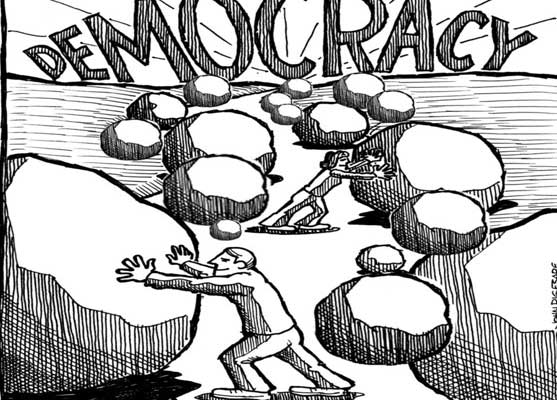

التحوّل الديمقراطي وتحديات الإصلاح القضائي/ عمرو عثمان

يعمل د. عمرو عثمان أستاذًا مساعدًا بقسم العلوم الإنسانية بجامعة قطر. درس العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، ودرجة الدكتوراه من جامعة برنستون الأمريكية في التاريخ الإسلامي. تشمل اهتمامات الدكتور عثمان البحثية الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة والفكر العربي الحديث والمعاصر.

نشرت المجلة الدولية للقانون الدستوري في عددها الأخير مقالة للدكتور محمد فاضل أستاذ القانون بجامعة تورنتو الكندية[1]، يقترح فيها أنّ التحوّل إلى أسلوب القانون العام common law (أو القانون الأنكلو – ساكسوني كما يطلق عليه أيضًا) المطبّق في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى (أغلبها مستعمرات بريطانية سابقة)، بدلًا من نظام القانون المدني civil law الأوروبي المطبّق في أغلب دول العالم الأخرى وكثير من الدول العربية (والمهجّن غالبًا ببعض أحكام الشريعة الإسلامية في الحالة الأخيرة)، يمكن أن يساعد في عملية التحوّل الديمقراطي في مصر وبعض دول الربيع العربي مثل تونس باعتبار هذه الدول تشهد تحوّلًا إلى الديمقراطية[2].

المنطق الأساسي الذي يستند إليه فاضل هنا هو الصعوبة التي تواجهها المحاكم في دولة مثل مصر؛ إذ يوجد علاقة شد وجذب بين الالتزام الدستوري بالشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، والالتزام في الوقت نفسه بقوانين وضعية مستوردة في الأغلب أثناء عملية بناء مؤسسات الدولة الحديثة – مثل القانون أو الكود النابليوني في القرن التاسع عشر، والذي كان تدعيم سلطة الدولة الهشة أحد دوافع تبنيه نظرًا لما يمنحه للدولة، وليس للمحاكم كما هو الحال في القانون العام، من سلطة التشريع في مجال القضاء – وإن جرت محاولة تبيئتها، وربما أسلمتها، على يد الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. فبينما تنبع بعض الصعوبات من عمليات التلفيق بين المذاهب الفقهية المتعددة (مثل الأخذ برأي ما من المذهب المالكي على سبيل المثال مع الإبقاء على الأدلة التي يتطلبها المذهب الحنفي مثلًا في الموضوع نفسه)، تنبع صعوبات أخرى من وجود النصوص التفصيلية المكتوبة في قانون الدولة الوضعي، والتي تغلُّ يد القاضي في تخيّر الآراء المناسبة من المذاهب الإسلامية وإصدار أحكامٍ تستطيع المحكمة الدفاع عنها وعن الأسس التي بنيت عليها من دون التقيّد بإثبات أنّ المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون الذي حدّدته الدولة لها مسبّقًا.

يلاحظ فاضل أنّ المحكمة الدستورية العليا في مصر لا تواجه هذه المشكلة التي تواجهها المحاكم العادية؛ إذ استطاعت المحكمة الدستورية دومًا التخيّر من المذاهب وإصدار أحكام على أسسٍ جديدة وتبرير تلك الأحكام بالإشارة إلى قواعد عامة على غرار ما يحدث في نظام القانون العام حسب الأمثلة التي يذكرها فاضل. كل ذلك أضفى مزيدًا من الشرعية القانونية والدينية على أحكام المحكمة الدستورية؛ إذ يتيح القانون العام الذي تدوّن مسائله بالأساس الفرصة للقاضي في الاجتهاد من دون التقيّد بقوانين وأحكام مدونة، ويقتصر عمله على تطبيقها المتقن على القضية المعروضة عليه حتى لو أدى ذلك إلى تناقضات في التطبيق أو ضياع الهدف الأصلي من القانون لمجرد الالتزام بسلامة تطبيق القانون. من وجهة نظر فاضل، من الممكن أن يساهم هذا التحوّل إلى النظام القضائي للقانون العام في تعزيز شرعية النظام القضائي بصفةٍ عامة، وكذلك في تسهيل مهمة المحاكم في خلق التوازن (كما يتحدث جون رولز في كتابه الليبرالية السياسية) والتوفيق بين القوانين والالتزامات الدستورية من جهة، ومتطلبات التحديث وحقوق الإنسان، ومن ثمّ، التحوّل الديمقراطي من جهة أخرى.

سأترك الجانب القانوني في طرح فاضل للمختصين، بيد أنّ هناك نقطتين أعتقد أنهما تؤثران حتمًا في مدى إمكانية تطبيق هذا التحوّل من نظام القانون المدني إلى نظام القانون العام، ومدى التأثير الذي قد يُحدثه هذا التحول. الهدف الأساسي لهذا الاقتراح – كما هو واضح – هو إعطاء القاضي المزيد من القدرة على الاجتهاد في الأحكام واختيار الأسس الفقهية والقانونية التي يستند إليها. بيد أنّ هذا الطرح يتطلب، من بين أشياء أخرى، أمرين: الأول وجود قاضٍ على درجةٍ عالية من إتقان آليات الاجتهاد، والثاني وجود قضاء على درجةٍ عالية من النزاهة السياسية والأخلاقية، بحيث لا يتحوّل ما يقترحه فاضل على أنه حلٌ محتمل إلى كارثةٍ في ما يتعلق بممارسةٍ قضائية تحيط بها بالفعل الكثير من علامات الاستفهام لأسبابٍ كثيرة معروفة.

في الولايات المتحدة – على سبيل المثال – لا يلتحق بكليات القانون ومعاهده law schools إلا الطالب الحاصل بالفعل على شهادةٍ جامعية؛ أي أنّ دراسة القانون هي نوع من الدراسات العليا التي لا يستطيع الطالب البدء فيها وهو لم يزل في سنّ المراهقة. يتطلب الالتحاق بتلك الكليات (التي تستمر الدراسة المضنية فيها ثلاث سنوات من العمل المستمر) اجتياز مجموعة من الاختبارات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الإعداد المسبّق، والتي تهدف إلى ضمان تمتّع المتقدم لها بقدرٍ كافٍ من القدرات اللغوية والمنطقية والتحليلية، ضمن قدراتٍ أخرى، تجعله مؤهلًا لدراسة القانون وحسب. وقد نضيف أنّ تلك الدراسة المُكلِفة تعتمد أساسًا على القروض التي يقوم الطالب بتسديدها بعد حصوله على شهادته القانونية وممارسته مهنته محاميًا أو قاضيًا. بعبارةٍ أخرى، تتطلب دراسة القانون نضجًا عقليًا وإصرارًا لا يتزعزع وحبًا لموضوع الدراسة والتزامًا متواصلًا حتى يستطيع دارسه أن يلتحق به وينتهي منه بنجاح. وتركز دراسة القانون على تنمية مهارات التفكير والتحليل والكتابة المنطقية من خلال دراسة قضايا فعلية وتحليلها وليس حفظ مجموعةٍ من القوانين والإجراءات أساسًا. وهذا الفرق بين التفكير والتحليل من جهة، والحفظ من جهةٍ أخرى، هو أحد الفروق الأساسية بين نظم التعليم المتقدمة وتلك المتخلفة كما هو معروف. لا أهدف هنا إلى تقديم صورة مثالية تمامًا لنظامٍ يعاني مشكلاته الخاصة كما يعرف طلاب القانون في الجامعات الأميركية، أو حتى إغفال الدور الذي يقوم به الادعاء والدفاع في عملية التقاضي في القانون الأنكلو – ساكسوني، ولكن يحق لنا القول بأنّ دراسة القانون هناك هي دراسة جادة، وتتطلب طالبًا جادًا بمواصفاتٍ شخصية وعقلية متقدمة.

لا يمكن بالطبع أن نتوقع توافر هذه المعارف والمهارات في طالبٍ لا يزيد عمره على سبعة عشر عامًا اضطر لدراسة القانون – مثلًا – بسبب ضعف درجاته في الشهادة الثانوية العامة وعدم استطاعته الحصول على مقعدٍ في كليةٍ “مرموقة”. ويعني هذا أنّ الطالب يفتقد النضج والحافز والارتباط بمجال دراسته الذي لا يمكن أن يجري التعامل معه كما يجري التعامل مع المعادلات الرياضية. فالقانون يتعامل مع البشر وعلاقاتهم ومشكلاتهم الاجتماعية، وهو بذلك يتطلب شخصية تهتم بهذه الجوانب بصورة حقيقية، وتملك في الوقت نفسه قدرات فكرية وتحليلية أكبر بكثير مما تتطلبه مهن أخرى متعددة. وفي الحالة العربية على وجه التحديد، فإنّ إتقان أدوات النظر في النصوص الشرعية والفقهية الإسلامية وفهمها يتطلب في حد ذاته قدرًا معتبرًا من العلم بمعارف متعددة من أصول فقهٍ وقرآن وحديث وغيرها. وبناء على ذلك، فلا يمكن أن يستقيم كون أكثر طلاب القانون هم من أضعف الطلاب من ناحية المستوى الأكاديمي (ويرتبط ذلك كثيرًا بتسيّب أخلاقي كما هو الواقع المؤلم) مع إعطاء هذا الطالب نفسه حال ممارسته مهنة القضاء سلطاتٍ إضافية، ليس في تطبيق القانون فحسب، وإنما في تحديده أيضًا في حالة عدم وجود سوابق قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يستقيم هذا الطرح في نظامٍ يبدأ فساده من لحظة تخرّج طالب القانون؛ إذ يجري تعيينه في النيابة العامة – مثلًا – ليس على اعتبار كفاءته أساسًا، ولكن على أساس علاقات والده الذي قد يكون هو نفسه قاضيًا في أحيان كثيرة. ثم يستمر مسلسل الفساد عندما لا يهتم خريج القانون الجديد بالقوانين كلها استنادًا إلى حصانةٍ أو امتيازاتٍ أو علاقاتٍ ومصالح مشتركة مع آخرين مشتركين في شبكة الفساد نفسها. وقد يستمر مسلسل الفساد بحصول القاضي على رشى، على سبيل المثال، سواء بسبب ضعف راتبه أو جشعه وحبه المال. وعندما لا يكون نظام الدولة ديمقراطيًا، فلا يمكن تصور وجود قضاءٍ مستقل، فقد يطلب من القاضي المشاركة في تزوير الانتخابات مثلًا (في الدول التي تتطلب إشرافًا قضائيًا على انتخاباتها) أو على الأقل التستر على التزوير. كما قد يطلب منه – كي يكون من أهل الحظوة عند السلطة – التعامل مع الخصوم السياسيين والمقربين من السلطة بصورة مختلفة؛ فيجري التساهل في أدلة الثبوت على الأولين والتشدد في الأحكام ضدهم، بينما يجري التشدد في أدلة الثبوت على الآخرين ودرء العقوبة عنهم بأدنى شبهة محتملة.

يعني ذلك كله أنّ تطبيق مقترح فاضل يتطلب إصلاح المنظومة القضائية كافة، ابتداءً من دراسة القانون. ولا يمكن أن يجري ذلك من خلال نصٍ دستوري أو بسنّ قانونٍ عبر البرلمان من دون توافر البيئة التعليمية والسياسية التي تضمن تخريج قاضٍ على درجةٍ معقولة من الرسوخ العلمي والمعرفي، وعلى درجة عالية من الاستقلال والنزاهة. إنّ تطبيق هذا الطرح في ثقافةٍ لا يختلف فيها كثيرٌ من القضاة عن العوام، ولا يقلّ فسادهم وسوء خلقهم عن بعض المجرمين، هو وصفة لإنشاء مستعمرات قضائية يحل القضاة فيها محل الأجهزة الأمنية من جيشٍ وشرطة في أسوأ نماذج الدول التي يتمايز فيها المواطنون بين سادةٍ لهم كل الحقوق ولا يخضعون للقانون، وعبيدٍ لا حقوق لهم ولا كرامة، ويحكمهم من يعتبر نفسه مصدر القانون إن لم يكن أساس الدولة نفسها.

ولكنّ هناك جانبًا آخر من تطبيق القانون العام يستحق الالتفات إليه، وهو وجود هيئة للمحلّفين يجري اختيارها عشوائيًا من المواطنين، وتقوم هي بتقرير إن كان المتهم مذنبًا. قد تكون هناك حاجة ملحة في حالة وجود شكوكٍ لها ما يبررها ويقوّيها في نزاهة أيّ قضاء، سواء ارتبط ذلك بوجود ضغوطٍ سياسية أو انحرافاتٍ أخلاقية في نظامٍ قضائي يسلب من القاضي القدرة على الإدانة ويقصر دوره أساسًا على الإشراف على عملية التقاضي لضمان سلامتها وإصدار الحكم بناءً على قواعد موضوعيةٍ مكتوبة. إنّ الحاجة الأكثر إلحاحًا إلى هذا تكون في الحالات الجنائية، وبخاصة ذات الطبيعة السياسية (مثل قضايا ما يطلق عليه “أمن الدولة”). بيد أنّ هذا الطرح أيضًا سيصطدم بعقبة نسبة الأمية المرتفعة من جهة، وعدم وجود أي فرصةٍ متصورة لإقناع القضاة بالتنازل عما يعتبرونه حقًا لهم في تحديد المسؤولية القانونية فضلًا عن إصدار الحكم، مهما قُدِّم للقضاة من مبرراتٍ قد يوافقون عليها (مثل اعترافهم بفساد بعض أو كثيرٍ من زملائهم على سبيل المثال)، ومهما كان اقتناعهم بفائدة هذا الطرح من أجل سمعة القضاء ونزاهة إجراءاته وأحكامه.

[1] Mohammad Fadel, “Judicial Institutions, the Legitimacy of the Islamic State Law and Democratic Transition in Egypt: Can a Shift toward a Common Law Model of Adjudication Improve the Prospects of a Successful Democratic Transition?” International Journal of Constitutional Law, vol. 11, no. 3 (2013), pp. 646-665.

[2] كتب فاضل هذه المقالة قبل انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 في مصر على السلطة المنتخبة، وهو الانقلاب الذي عصف بأي فرصة لتأسيس ديمقراطية حقيقية فيها.