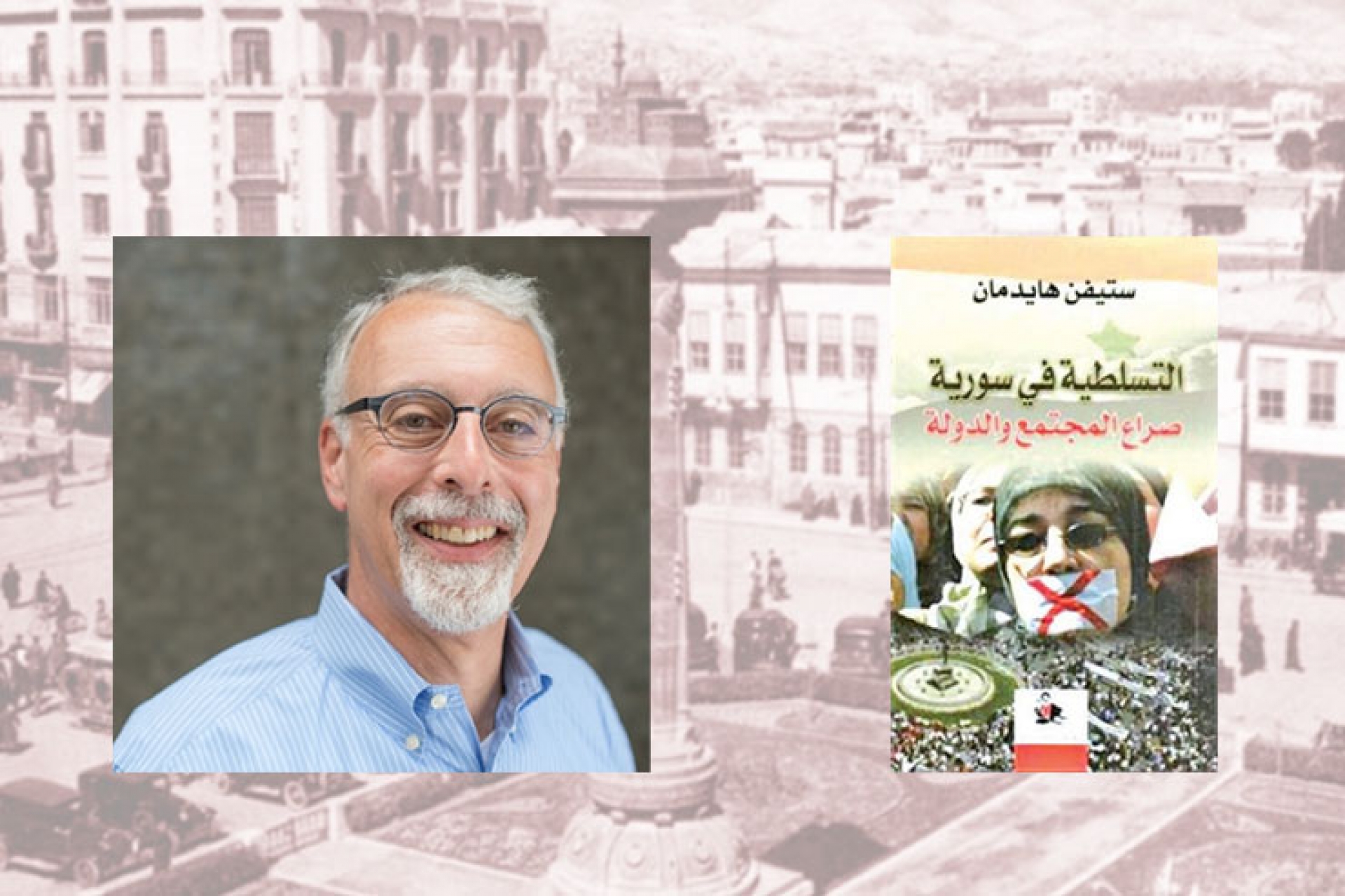

التسلطية في سوريا: ستيفن هايدمان محللاً استمرارية النظام البعثي بين (1963- 1970)/ عرابي عبد الحي عرابي

تعدّدت الأطروحات التي تناقش أسباب استمرار النظام السوري وعدم تفكك أركانه منذ بدء الثورة السورية قبل سبع سنوات على الرغم من انهيار قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة وخسارة البنية التحتية وتهجير ما يقارب من نصف الشعب السوري إلى دول عديدة، ولعل القراءة التي يقدمها الأكاديمي الأمريكي (ستيفن هايدمان) في كتابه (التسلُّطيَّة في سوريَّة، صراع المجتمع والدولة)[1] تكشف عن جوانب مهمّة تتعلّق ببنية النظام الحاكم في سوريا وعوامل القوة التي يستند إليها، إضافة إلى تبيينها الأسباب التي دعت السوريين إلى الثورة ضد النظام الذي يحكمهم منذ عشرات السنين.

يتميّز كتاب ستيفن هايدمان عن الدراسات التي تحلّل بنية النظام السوري بأطروحته عن قابلية حكم البعث التسلُّطي للاستمرارية وقدرته على تجاوز العوائق بناء على عدة عوامل منها (المرونة) و(القدرة على التكيُّف) إضافة إلى إشارته المقتضبة إلى عامل (الإكراه).

وزَّع المؤلف محتويات الكتاب على ثمانية فصول تستقصي أساليب النظام البعثي بين عامي 1963- 1970 في إحكام قبضته على أركان السلطة، بدءاً من عمله على إضعاف فكرة العقد الاجتماعي، وتنظيم الصراع بين رأس المال والمجتمع، والسيطرة على المؤسسات المدنية كالنقابات والمجالس المحلية، وترسيخ صورة الحاكم المتسلط ودور المصالح المتبادلة بينه وبين مكوِّنات المجتمع في استمرارية الواقع التسلطي.

المُرونة والتكيُّف

نُشِرَت النسخة الإنكليزية من الكتاب في عام 1999 أي قبل وفاة الأسد الأب بعام واحد، وقد أضاف المؤلف في مقدمة الطبعة العربية للكتاب عام 2008 تحليلات مهمة عن أسباب استمرار الأسد الابن في الحكم مشيراً إلى أن بعض المحلِّلين الغربيِّين جزموا بأن الرئيس السوري بشَّار الأسد لن يتخطّى عاماً أو أكثر بقليل في سدّة الحكم[2]، إلا أن بنية نظام الحكم التي ورثها الأسد الأب عن حقبة عامي 1963- 1970، والتي وطوَّرها بدوره، استمرَّت بعده ، فكانت عوناً للأسد الابن على تخطي الصعوبات الخارجية والقضاء على المنافسين الداخليين، مشبِّهاً سطوة الصفوة فيه بالصورة المافيوية الراسخة عن عائلة كورليوني في فيلم (العرّاب)[3]، وذلك لقدرة هذا النظام على ترتيب المؤسسات والنقابات والجمعيات التي تشيِّد هيكليات الحكم وتمثِّل نماذج العلاقات بين الدولة والمجتمع بما يتوافق مع استمراريته وبقائه، ومن ثمَّ فإن أهمية دراسة الأطر السياسية والمجتمعية التي قام على أساسها نظام حزب البعث في سوريا، والكيفية التي عملت بها تلك المؤسسات بعد انقلاب الأسد الأب عام 1970، تكمن في إظهار العوامل التي تقف خلف نجاحه في الحكم طيلة أعوام سبع سبقت الأسد الأب، إضافة إلى الأعوام قضاها في رأس السلطة، باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت نشوء دولة القمع والتسلطية في سوريا ورسوخها وتمرسها على تخطّي المعضلات، وتدعيم القواعد الدستورية والمؤسسية لها من أجهزة أمن وبيروقراطية وغير ذلك[4].

بحسب هايدمان فإن إحدى أهم سمات النظام السوري هي “المرونة والقدرة على التكيُّف” أثناء المتغيرات المحلية والإقليمية عبر الزمن، ولعل السبب الأهم في امتلاكه لهذه (المرونة) هو الترتيبات المؤسساتية والاجتماعية التي تقدِّم للنظام قاعدة صلبة للانزياح والتكيُّف في إستراتيجياته المستَخْدَمة لإمساكه بالسلطة، وعلى الرغم من أن “المحسوبية والارتزاق والفساد والشخصنة باقية بوصفها سمات حاسمة للسياسة السورية، كذلك تعمل المؤسسات التي تقدِّم أُطُرَ العمل بوصفها حاضنة لتلك الأنشطة”[5]، فالنظام السوري ملتزم بإخضاع أجهزته إلى “تحديث التسلُّطية” بشكل مستمر، حيث يعيد تشكيل إستراتيجياته في الحكم من خلال عمليات التكيُّف من الأدنى إلى الأعلى، والتي صُمِّمَت لتأمين حياة النظام على المدى الطويل[6]، بناء على (التعلُّم التسلُّطي) المستَمَدِّ من دروس التعديل على الأنظمة الديكتاتورية، سواء في مصر أو المغرب أو الصين، مع ملاحظة أنَّ النظام السوري كان أقلَّها رغبة في المغامرة، حيث قلّل من خطواته الملموسة في الانفتاح وأعطى لنفسه الوقت الطويل لقياس آثار خطواته قبل المباشرة بأي تغييرات أخرى جديدة[7]؛ وعلى سبيل المثال فإن النظام السوري استجاب بطرق محدودة -في مرحلة الابن- إلى مطالب “لبرلة” الاقتصاد واندماجه مع الأسواق العالمية، وأتاح الوصول الشعبي لاستخدام الإنترنت الذي كان يعد حاملاً للأفكار الديموقراطية التي يجب مقاومتها[8].

يشير هايدمان في خاتمة مقدِّمته الكثيفة إلى أن النظام السوري كان يدرك تململ غالبية الناس من شرعيته في الحكم، ومما يقوي هذا الإدراك قدرته المتناقصة على تقديم الأمن والحياة الكريمة للمواطنين وتناقص العناية الصحية ومشاريع الإسكان والتعليم العالي، بالترافق مع تنامي التفاوت بين الطبقات الغنية والفقيرة، وتزايد تعامله القمعي تجاه الانتقادات الموجهة له[9].

المؤسسات والتسلطية، تحليل ومقارنة:

بالنسبة لكثير من الباحثين السوريين فإن استمرارية النظام الحاكم تأتي من (الإكراه)، فعوامل دوامه نابعة عنه، بل لا يعدو أن يكون نظام الحزب الحاكم -برأيهم- أداة لتحكم مجموعة طائفية معينة –العلويون- بالدولة السورية، حيث إن الأسد وأغلب رجال الجيش والأمن ومسؤولي الدولة ينحدرون من هذه الطائفة، مما يوفر للأسد درجَةً عاليةً من الاستقرار والتماسك الداخلي[10].

“لا القمع ولا الطائفية يفسِّران بصورة تامة قدرة البعث على تعزيز نظام حكم الحزب الواحد المتسلِّط”[11]، بهذا ردَّ هايدمان على الأطروحة السابقة، فإن القمع وحده لم يستطع حماية الأنظمة التسلطية من السقوط[12]، وكذلك الطائفية، فهي وإن بدت إستراتيجية معقولة لحماية نظام الأسد وسط محيط سياسي مضطرب، إلا أن تبعاتها –برأيه- تفوق فوائدها[13]، ولذا لا يمكن اختزال عملية استمرار النظام السوري ضمن هذين السببين.

إن (نجاح) التجربة السورية في استمرار النظام التسلطي مع تحقيق درجة عالية من الاستقرار الداخلي، يطرح أسئلة مهمة عن كيفية هذا الإنجاز وأسبابه!

ويمكن ردُّ هذا الإنجاز إلى (التسلُّط الشعبوي) الذي كان أحد أهم المظاهر المركزية في سياسات الحزب، فبينما كان البعث يسوِّق نفسه على أنه حزب ثوري أكثر منه حركة سياسية، فإن الإيديولوجيا البعثية تتضمن كثيراً من القواسم المشتركة مع شعبويات أميركا اللاتينية مثلاً[14]، وعلى الرغم من فشل الشعبويات الأخرى في أغلب أماكن سطوتها، فقد استطاعت شعبوية النظام السوري الاستمرار.

يؤكد هايدمان أن بحثه استهدف تحليل التفاعلات الحاصلة بين ثلاثة متغيرات: 1.البيئة المؤسساتية، 2.الشروط البنيوية، 3.الخيارات الإستراتيجية للشخصيات السياسية البارزة، مشيراً إلى أن فترة تشكل هذه التفاعلات “الحاسمة”[15] كانت في عهد كبار الزراعيين والاقتصاديين في سوريا، ممن قادوا العمل الوطني إبان حقبة الاستعمار، والذين تحوَّلوا إلى قيادة المؤسسات الرسمية للدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال والتوحد مع مصر؛ إذ بدأت قواعد التسلط الشعبوي تظهر للعلن[16]، أي أنها بدأت قبل حكم البعث إلا أنها توطَّدت بفعل استيلائه على السلطة عام 1963، وذلك في سرد تاريخي يتناول فيه المحطات التي تطوّر فيها النظام السوري منذ الاستقلال إلى انقلاب الحزب، مشيراً إلى أن التكيّف الفعليّ مع معطيات المرحلة الراهنة تجلّى بأوضح صوره في حكم الأسد الأب الذي لم يكن “أسيراً للماضي”[17].

التسلطية الشعبوية: مسارات التأسيس والتمكين.

مسارات البدايات:

نشأت التسلّطية في سوريا –بحسب هايدمان- كَرَدِّ فعلٍ على الأزمات المصاحبة للتوسُّع الرأسمالي الذي تسيطر عليه طبقة مالية حديثة العهد، بالتوازي مع التحوّلات الجارية في النظام السياسي[18]، فقد سعت الجماعات الاقتصادية الرأسمالية بعد الاستقلال لإنشاء جهاز سياسي يدعم مصالحهم، بينما كانت الطبقتان العمالية والفلاحية معبَّأتين ضدّ هذه الجماعات بصورة متزايدة، ويتمثل هذا المسار -خاصة- في العقد الأول من الاستقلال حيث كان السياسيون يسعون إلى إحراز النمو الاقتصادي، وإصدار التشريعات اللازمة لخدمة هذا الهدف[19]، ممثِّلاً بما فعله وزير الاقتصاد خالد العظم خلال جهوده في إقامة قاعدة التصنيع إبَّان الاستقلال، ووضع حد للاتحاد الجمركي السوري اللبناني الذي كان يمنع سوريا من حماية قطاعها الصناعي، وتوصله إلى الاتفاق مع فرنسا على فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي، ومؤكداً على ذلك بالإشارة إلى دستور عام 1950 الذي اهتم بموضوعات العدالة الاجتماعية ودور الدولة بضمان التطور الاقتصادي، وتنظيم حقوق مِلْكية الأراضي الزراعية[20]، فهذه التحديدات على سبيل المثال وافقت عليها الأحزاب والفعاليات المدنية المشكّلة بعد الاستقلال، والتي رأت “ضرورة تدخل الدولة في عجلة الاقتصاد الوطني”[21] إلا أن تصلُّب الدولة تجاه الإصلاح الزراعي وتسهيلاته التشريعية لجماعات “البرجوازيين” جعل المجموعات الهامشية كـ(الحزب الشيوعي وحزب البعث) أكثر راديكالية[22]، لتتراجع البرجوازية مع الانقسامات التي عاشتها بين فئاتها التجارية والصناعية.

لقد تغلَّب الحلف الوحدوي من العسكريين والمدنيين على الاضطرابات السياسية المتكررة في البلاد باندماجهم مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والذي دشَّن -بطبيعة الحال- لمرحلة جديدة من التسلُّطية الشعبوية في سوريا، إضافة إلى أنها لم تحدث من الأعلى إلى الأسفل فحسب، بل كانت قادمةً من الخارج أيضاً، الأمر الذي سبَّب انهيار هذا التوحُّد عام 1961[23]، ليعقب ذلك مفاوضات حثيثة لتشكيل اقتصاد رأسمالي أكثر ليبرالية من سابقه، إلا أنه أطيح به في غضون ثمانية عشر شهراً عبر انقلاب قاده حزب البعث، الذي استطاع خلال عامين من ترسيخ نظام حكم تسلطي شعبوي مكتمل من حيث الجوهر[24]، إذ إن إمكانات النظام هي التي قوّت التسلطية التي سيستمر بها، من خلال تحطيم استقلال المجموعات ذات النفوذ والمصالح، ومركزة صناعة القرار الاقتصادي، وتولي عملية التعبئة النقابية في سوريا[25].

إلا أن ثلاثة عوائق ظهرت أمام إقرار تسلُّطية النظام البعثي والتي تتلخص بـ1.مأزق التعبئة الشعبية، والتعبئة المضادة، والاستقلال المحدود للدولة في ظل شروط التطوُّر[26]، وكان بمقدور الحزب التعامل مع هذه المعوّقات بطريقة المصريين في دمج القطاعات الشعبية في اتحادات تابعة للدولة، مع الحرص على تخفيف تبعيتها له، من دون أن تحظى بحق إدارة الدولة ومواردها، بينما اختارت التسلّطية السورية الانتقال من النموذج الشعبوي المرن الذي أدخله عبد الناصر إلى النموذج القاسي الذي نفذه البعث في عام 1963[27] فنجح باستخدام القبضة الحديدية وإثارة الصراع الطبقي –كعنصريين أساسيين لتقوية الحزب[28]- ابتغاء قمع مجموعات النفوذ وتهميش الرأسماليين وملّاك الأراضي، إضافة إلى إخضاع المصالح لتشكيلات تعاونية ثقيلة الوطأة، وبذلك أمَّن البعث استقلال سلطته في وجه هذه العوائق الثلاثة، لينتج عن ذلك درجة من الاستقرار التنموي والاستقلال أعلى بكثير مما كانت عليه دول تسلطية أخرى كمصر أو البيرو[29].

مسارات التطوُّر:

يسهب هايدمان في ذكر العوامل التي تمكَّن بها حزب البعث من إحكام قبضته على البلاد طوال العقود التي تَلَت انقلابه، سواء من حيث بنائه للمؤسسات وإعادة تنظيمه للمجتمع على نحو يضمن له السيطرة بعيدة المدى، مع تغيير خارطة تحالفاتها الخارجية إلى الشرق الاشتراكي، ويشير هايدمان في كتابه إلى أن كثيراً من المجموعات الرأسمالية قاومت تغييرات حزب البعث بشدة، إضافة إلى ضغوط دولية تمثلت بتهديدات من صندوق النقد الدولي بتقييد حقوق سوريا في الاقتراض إذا ما واصلت سياسة التأميم، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ أكلها[30] فقد نجح النظام البعثي السوري بتأسيس سلطة حاكمة استمرّت إلى يومنا هذا[31]، وذلك وفق النقاط الآتية:

ظهور فكرة العقد الاجتماعي وانهيارها:

حرص رجال العمل الوطني والاستقلال على إرساء دعائم دستورية لحفظ الحقوق والموارد وتنمية الاقتصاد الوطني إبان التحرر من الانتداب، وكان لذلك أثر ظاهر في توجه العملية الدستورية، ويلاحظ أن الطبقات المسيطرة كانت تنتمي إلى طبقات الملَّاك العقاريين أو الزراعيين والصناعيين والتجاريين، مما يعني هيمنة الرأسمالية بوجه أو بآخر على قيادة الأوضاع السياسية بعد الاستقلال، ومن ثَمَّ فإنّ فكرة العقد الاجتماعي كانت حاضرة في مداولات السلطة والنخبة والمواطن[32]، إلا أن الانقسام الشديد بين المؤسسات الحكومية وداعميها من الطبقات الاقتصادية، سبب اضطرابات عديدة، كان أبرزها الصراع بين طبقة الفلاحين والصناعيين في الاستفادة من الموارد والإصلاح الزراعي، الأمر الذي دفع إلى التحالف بين الأحزاب الإصلاحية كـ(البعث) والطبقات العمالية والزراعية، مع اعتبار الرأسماليين هذه الطبقات شريكا ثانوياً وسوقاً مهما لإنتاج الاقتصاد القائم[33].

وعلى الرغم من محاولة الدولة ضبط الأمور ومحاولة إصلاح الاقتصاد الليبرالي عام 1956 إلا أن ذلك التوجه لم يرضِ الطبقات الصناعية والرأسمالية فمالت إلى المقاومة وسحب قوتها المالية ومواردها من الأسواق، ما أدى إلى انهيارها وتحضير البلاد لفترة صراع مريرة تتغير فيه القوى وتحضّر جنيناً تسلُّطيَّا[34].

ونتيجة لفشل التيارات المتصارعة في إرساء هوية اقتصادية موحّدة وعقد اجتماعي شامل، ازدادت حالة الاستقطاب الشعبويّة بين الأحزاب الإقطاعية والإصلاحية، مما أدى إلى زيادة شعبية أحزاب إصلاحية كالحزب الشيوعي وحزب البعث بين عامي 1954- 1958، لتنتهي هذه المرحلة التي مثلت فيها الليبرالية الاقتصادية سمة عامة لحكومات ما بعد الاستقلال باندماج مصر وسوريا عام 1958[35]، مُنهيةً بذلك حالة الاستقطاب السياسية، والبدء بإنشاء نموذج سياسي يمتلك مقومات الاستقرار والتكيُّف، والتي استفاد منها حزب البعث من خلال استغلال المؤسسات الاقتصادية بتوجيهها نحو الاستقرار لضمان الاستمرار[36].

بناء مؤسسات الحكم التسلطي الشعبوي:

يشير هايدمان إلى أنّ حزب البعث لم يستطع دخول السلطة من خلال الانتخابات والوسائل الديمقراطية، ولذا كانت الوحدة مع مصر باباً لكسر احتكار هيمنة تحالف الإقطاع والرأسمالية برأيه، وبالتالي تعزيز البرنامج الإصلاحي، والتعبئة الشعبية[37].

وبالفعل فقد تعززت سلطة البعث من خلال الوحدة، واستفاد من إنجازات النموذج المصري في إدارة (الإقليم الشمالي) وبالأخص الأجهزة التي تعنى بإدارة الاقتصاد والتنمية وإصلاح قطاعات الجيش والإدارة المحلية، لتتكوّن لديه خبرة لا بأس بها في بناء استراتيجيات قمعية تعهد للدولة بإدارة الاقتصاد في مرحلة ما بعد 1963، والتي قفزت فيها كوادره الشابة إلى مواقع السلطة لتطبق ما استفادته من الاندماج مع مصر عبد الناصر[38]

لقد كانت سياسات عبد الناصر الاقتصادية والإدارية أحد أهم الأسباب التي دفعت الغالبية من التجار والصناعيين والإقطاعيين للاتحاد والتحريض ابتغاء الانفصال عن مصر، خاصة وأن أجهزته التسلُّطية إبان الوحدة هدفت إلى تمصير سوريا لا إدارتها بما يتوافق مع خصوصيتها على أساس التساوي، فكانت هذه التوترات التي ابتدأت بتعميق تدخل الدولة في عجلة الاقتصاد والإدارة النقابية والمحلية بداية لنهاية الوحدة[39].

الإرث التسلطي للانفصال:

كان إرث الوحدة ثقيلاً على حكومات ما بعد الانفصال وأجهزتها، خاصة في مجال إعادة ترسيم الاقتصاد وبناء المؤسسات المحلية والجمعيات وإعادة هيكلة النقابات[40]، فبالإضافة إلى مواجهتها تعبئة شعبية تستند إلى إنجازات الوحدة، فقد لجأ كثير من مسؤولي ما بعد الانفصال إلى الاعتماد على الذخيرة القمعية الموروثة عن حقبة الوحدة في سبيل قمع منافسيهم من البعثيين والناصريين والوحدويين[41]، أي أن إرث المؤسسات التسلطية في دولة الوحدة ما زال حاضراً في الممارسة السياسية السورية، فقد حرص السياسيون بعد عام 1961 على ضمان سيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاقتصاد الليبرالي كإطار للتنمية، فكانت خطة حكومة معروف الدواليبي –مثلاً- تهدف إلى إرساء “اقتصاد ليبرالي مضبوط” يعمل على تحسين شروط العمل ورفع الأجور والخصخصة وتشجيع النقابات وتوسيعها مع التناغم الطبقي بين أفراد المجتمع[42]، إلا أن سياساته فشلت أو أُفشِلت لعدم إعادة الحريات السياسية والشخصية، إضافة إلى فرض عقد اجتماعي جديد يحابي الطبقة الرأسمالية على حساب الطبقات الأخرى، وذلك باستخدام أساليب النظام الوحدوي القمعية[43]، مع استمرار فرض قوانين الطوارئ وإلغاء العمل السياسي وتقييد حرية الصحافة، مما سبب اضطراب الأوضاع الداخلية، ومجيء حكومة العظم التي عملت على رفع الطوارئ وإعادة العمل السياسي وفتح باب الحريات[44].

لقد كانت حقبة ما بعد الانفصال –على الرغم من قصرها – شديدة التعقيد السياسي ومفيدة في الوقت ذاته لكوادر الأحزاب (الإصلاحية) -كما يرى هايدمان- كحزب البعث الذي كانت كوادره تتابع الأوضاع عن كثب، وتراكم خبرتها المأخوذة عن دور التسلطية الوحدوية والتسلطية الليبرالية الحالية[45]، لتستغل الفرصة لتأليب الشارع وتعبئة المنظمات والنقابات العمالية ضد السياسات المنفعية للفئات الرأسمالية، وتقوم في 8/ آذار/ عام 1963 بـ (ثورة) أو (انقلاب) مدعوم من بعض قطاعات الجيش بقيادة ضباط تابعين لحزب البعث وفئات أخرى، وتحظى بالاستيلاء على السلطة، لتنتهي بذلك محاولات التخلص من إرث التسلطية الشعبوية[46]، والعمل على ترسيخ نظام حكم تسلطي أكثر متانة واستمراراً.

ترسيخ الحكم التسلطي:

مع نجاح انقلاب البعث على السلطة انتهت مرحلة النظام السياسي المأزوم، وتغيرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل كامل، ليتبدل مسار الدولة السورية بشكل نهائي مع حلول عام 1970.

استطاع الحزب خلال هذه الأعوام السبع تهميش طبقة الإقطاع وإنهاء نفوذ الرأسماليين وتعزيز النموذج القمعي النقابوي للتعبئة الاجتماعية، كما تبنّى -لتحقيق أهدافه- أسلوب القبضة الحديدية، وتعميم العنف، والصراع الطبقي، كأجزاء من استراتيجية الدولة في سبيل ترسيخ تسلّطيتها[47].

لقد كان من أهم نتائج الحزب بين عامي 1963- 1970 التغلب على مشاكل التعبئة، حيث قام بعملية مضادة عبر إعادة ترتيب الحالة المؤسساتية، فأنشأ منظومة واسعة من المؤسسات التي ترمي إلى احتواء قطاعات المجتمع والسيطرة عليها في الوقت ذاته، فقُمعت الرأسمالية ووضعت الدولة السورية على مسار تنموي يعادي الرأسمالية ولا يحقق روح الاشتراكية[48]، وعلى الرغم من أن تصارع أجنحة الحزب على الحكم في سِنِيِّهِ الأولى، إلا أن المنتصر فيها جعل هدف بناء السلطة أمراً أكثر أهمية من بناء الدولة[49].

دور البعث في استمرار التسلطية:

يشير هايدمان بتفصيل مسهب إلى دور المؤسسات البعثية في استمرار النموذج التسلطي في سوريا، بدءاً من إجابته عن السؤال الأجدر، ما الذي جعل نُخَب البعث قادرة على العمل[50]؟

يأتي الجواب على لسان هايدمان من خلال “تشكيل المخزون البعثي عن بناء الدولة”، إذ إن الباحثين عن شعبوية الحزب يسقطون هذه المزية التي اتصف بها البعث في سوريا، فهي مهمة في تحديد سبل قدرته على الاستمرار؛ فقد أسست تجارب الصراع الاجتماعي لإمكانية جعل التحول إلى الشعبوية أمراً ممكناً[51]، إضافة إلى ذلك فإنَ الدروس السياسية التي استفادها الحزب من حقبتي الوحدة والانفصال، جعلت لدى كوادره القدرة على التخطيط لإقامة نظام حكم متين على أساس تحالف اجتماعي شامل[52].

يمكن اختصار إستراتيجيات الحزب للاستمرار بالحكم بالآتي:

تجذير البيروقراطية:[53] وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ترسيخ سيطرة الحزب على الهيئات والمؤسسات التي حظيت باستقلالية كبيرة بعد الاستقلال، وليس لإصلاح الدولة فقط بل لإعطاء مؤسساتها هوية جديدة، وعلى إثر ذلك استطاعت قيادة الحزب أن تهيكل المؤسسات الحكومية مع ضمان السيطرة الكاملة عليها، فأصبح الجيش والقضاء والتعليم والأمن والمجالس المحلية على سبيل المثال خاضعة لسيطرة الحزب[54]، واستمرّ الحزب في اتباع هذه الاستراتيجية حتى بعد الانقلاب الداخلي الذي حصل عام 1966.

بناء اقتصاد سياسي راديكالي شعبوي: يصف هايدمان هذه الإستراتيجية بأنها أهم من تجذير البيروقراطية، فإنها وإن أدت إلى سيطرة الدولة على الأجهزة، إلا أن السيطرة على الاقتصاد تعني السيطرة على كل شيء، فقد حرص الحزب على توسيع موارده، وزيادة عدد الموظفين في القطاع العام ليُسهِم في ترسيخ نظام الحكم، وتعد هذه الإستراتيجية تمييزاً لحزب البعث عن الحكومات التي سبقته[55].

إعادة تنظيم الاقتصاد والزراعة: استطاع حزب البعث زيادة حجم القطاع العام بنسبة تزيد عن الثلثين، إضافة إلى زيادة نحو 90% من القطاع المصرفي، و80% من القطاع الصناعي، وغير ذلك من الإنجازات التي يسردها هايدمان، لافتاً إلى أن أساليب البعث للوصول إلى هذه النتائج تركزت على عدة آليات أبرزها (سياسة التأميم) وبناء أجهزة إدارية جديدة للقطاع العام، وتوزيع الأراضي ضمن سياسة الإصلاح الزراعي، فتقرر تأميم كل البنوك وتعيين إدارات جديدة عليها تابعة للدولة[56]، وكذلك تأميم كثير من المؤسسات الصناعية الخاصة الكبرى، وقد طالبت بعض الفعاليات المالية الحكومة بالتوقف عن التدخل في القطاع الخاص، إلا أن الحزب أصر على سياساته التسلطية، وواجه الاعتراض على سياساته المالية بالعنف في مدن كحماة وحمص ودمشق، وأصدر قراراً بإلزام المواطنين باستخدام نظام البطاقات التموينية لشراء السلع الأساسية[57].

إعادة تنظيم المجتمع والمؤسسات الشعبية: استطاع الحزب السيطرة على المجتمع من خلال إقامة جملة من المنظمات والاتحادات المهنية وعددٍ من المجموعات الشعبية ونقابات العمال وهيكليات أخرى شبه عسكرية، كالمجلس الوطني والميليشيات الأخرى[58]، إلا أن السياسة التنظيمية الأهم كانت تستهدف الشرائح الأوسع في المجتمع، أي العمال والفلاحين والنقابات الأخرى، ولذا أعاد الحزب مبدأ الانتخاب في مجالس اتحادات العمال ونقاباتها، إلا أن الإضرابات التي كانت تنفذ في بعض الأحيان دفعت الحزب إلى طرد المجالس التنفيذية وتعيين مجالس أخرى مؤيدة للحزب، وفي نهاية عام 1964 استطاع الحزب وضع الاتحاد العام لنقابات العمال تحت سيطرته التامة[59]، وكذلك كان الحال مع الفلاحين، فقد سعى النظام الحاكم إلى دمجهم بذات الأسلوب المُتَّبع مع اتحاد نقابات العمال[60].

بهذه الإستراتيجيات يرى هايدمان أن الحزب استطاع الاستمرار والنجاح، وأن تسلُّطيَّتَه كانت أنجح من التسلُّطيات الأخرى[61]، ويلخص دور المؤسسات في الفصل الأخير -من كتابه- في استمرارية هذه التسلطية، خاصة في حديثه المقتضب عن مرحلة ما بعد 1970، حيث قام الأسد الأب بتعزيز القمع والتسلُّط وإتباع كل الجمعيات والمؤسسات داخل سوريا إلى سيطرة الحزب[62]، وعلى الرغم من انفتاحه –أي الأسد الأب- على القطاع الخاص إلا أن ذلك كان ضمن سياسته في زيادة إيرادات الدولة، ضمن نطاق اقتصادي مدفوع بتدابير سياسية وتقاطعات وتحالفات مع شبكات الأعمال في القطاع الخاص ومسؤولي الدولة[63]، إضافة إلى ذلك فإنه أظهر بعض المرونة الشكلية في زيادة عدد أعضاء البرلمان وإدخال بعض العبارات الجديدة على الإعلام في حقبة التسعينات من قبيل التعددية والحفاظ على السلم الأهلي[64]، فعلى الرغم من أنه قام بهذه التغييرات على نحو تجميلي إلا أنه كان في ذات الوقت مستفيداً في التعامل بنفس الأسلوب الذي تعامل به الحزب في سنوات 1963- 1970، ولعل هذا الإرث لم يكن عائقاً في ترسيخ نظام الحكم التسلُّطي، بل كان شرطه لتنظيم الدولة والسيطرة على الدولة والاقتصاد والمجتمع[65].

[ستيفن هايدمان مؤلف هذا الكتاب هو أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة جورج تاون، ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة بواشنطن للسلام. تتركّز اهتماماته على الشرق الأوسط، لا سيّما سوريا، وأصدر في هذا الصدد الكثير من الأوراق العلميّة، والكتب، والمقالات، وله جهود كبيرة في الكتابة عن الثورة السوريّة]

الهوامش:

[1] صدر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت، بترجمة: عباس عباس، ومراجعة د. رضوان زيادة، 2011.

[2] ينظر التسلطية في سورية، ص15.

[3] ينظر المصدر السابق، ص 17.

[4] ينظر المصدر السابق، ص19-20.

[5] ينظر المصدر السابق، ص27.

[6] ينظر المصدر السابق، ص23.

[7] ينظر المصدر السابق، ص 24.

[8] ينظر المصدر السابق، 24، 25.

[9] ينظر المصدر السابق، ص 27، 28.

[10] ينظر المصدر السابق، ص 36.

[11] ينظر المصدر السابق، ص37.

[12] ينظر المصدر السابق، ص 38.

[13] ينظر المصدر السابق، ص 39

[14] ينظر المصدر السابق، ص 42.

[15] ينظر المصدر السابق، ص47.

[16] ينظر المصدر السابق، ص50.

[17] ينظر المصدر السابق، ص46، 47.

[18] ينظر المصدر السابق، ص51، 52.

[19] ينظر المصدر السابق، ص52، 53.

[20] ينظر المصدر السابق، ص53، 54.

[21] ينظر المصدر السابق، ص54.

[22] ينظر المصدر السابق، ص55، 56.

[23] ينظر المصدر السابق، ص56.

[24] ينظر المصدر السابق، ص56.

[25] ينظر المصدر السابق، ص59.

[26] ينظر المصدر السابق، ص61.

[27] ينظر المصدر السابق، ص65.

[28] ينظر المصدر السابق، ص67.

[29] ينظر المصدر السابق، ص66.

[30] ينظر المصدر السابق، ص71.

[31] ينظر المصدر السابق، ص72.

[32] ينظر المصدر السابق، ص85، 86، 87.

[33] ينظر المصدر السابق، ص87، 89

[34] ينظر المصدر السابق، ص118.

[35] ينظر المصدر السابق، ص121.

[36] ينظر المصدر السابق، ص122.

[37] ينظر المصدر السابق، ص182

[38] ينظر المصدر السابق، ص183.

[39] ينظر المصدر السابق، ص184، 185، 186.

[40] ينظر المصدر السابق، ص270، 271.

[41] ينظر المصدر السابق، ص272.

[42] ينظر المصدر السابق، ص288.

[43] ينظر المصدر السابق، ص291.

[44] ينظر المصدر السابق، ص305.

[45] ينظر المصدر السابق، ص272، 273.

[46] ينظر المصدر السابق، ص 305، 306.

[47] ينظر المصدر السابق، ص318، 319.

[48] ينظر المصدر السابق، ص320.

[49] ينظر المصدر السابق، ص322، 323.

[50] ينظر المصدر السابق، ص325.

[51] ينظر المصدر السابق، ص325، 326.

[52] ينظر المصدر السابق، ص326.

[53] ينظر المصدر السابق، ص330.

[54] ينظر المصدر السابق، ص332، 333.

[55] ينظر المصدر السابق، ص336، 337.

[56] ينظر المصدر السابق، ص339، 340، 342.

[57] ينظر المصدر السابق، ص 348، 349، 353.

[58] ينظر المصدر السابق، ص365.

[59] ينظر المصدر السابق، ص367، 368.

[60] ينظر المصدر السابق، ص371 -374.

[61] ينظر المصدر السابق، ص374، 378.

[62] ينظر المصدر السابق، ص391، 392.

[63] ينظر المصدر السابق، ص392.

[64] ينظر المصدر السابق، ص393.

[65] ينظر المصدر السابق، ص408.

0 تعليق 1302 قراءة

عرابي عبد الحي عرابي

عرابي عبد الحي عرابي

باحث سوري، أنهى الماجستير في الفلسفة الإسلاميّة وعلم الكلام، ويقيم بتركيا.

معهد العالم للدراسات