الثقافي إذ ينقلب على السياسي

كرم الحلو *

شغل جدل الأولوية حيزاً كبيراً في الفكر السياسي العربي منذ أواسط القرن الماضي تمثل في تعدد التصورات الأيديولوجية للعامل الحاسم في حركة التاريخ. هل هو العامل الاقتصادي كما ذهب الماركسيون الاقتصاديون الذين جعلوا الاقتصاد شرطاً أساسياً للتحول الاشتراكي والوحدة العربية، أو كما تصور بعض القوميين العرب الذين رأوا أن المشكلة الأساسية التي يعانيها العالم العربي ليست مشكلة الحرية بل مشكلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين العمل لملايين الناس؟ هل الصراع الطبقي هو المحدد لمسار التاريخ وحركاته السياسية والاجتماعية والفكرية كما ذهب الماركسيون الطبقويون أم إن الصراع القومي هو الأساس وهو فوق الطبقات وقبل الانقسام الطبقي للمجتمعات كما رأى القوميون؟ هل السياسي هو الفاعل الذي على أساسه تتحدد الأخلاق والقيم والمعتقدات أم إن الثقافي هو الأساس الذي من دونه لا معنى ولا مستقبل لأي حراك سياسي؟

انحاز إلى الثقافي منذ الثلث الأخير من القرن الماضي مفكرون مثل عبدالله العروي ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري وأدونيس وهاشم صالح، إذ تصوروا أن إنجاز ثورة ثقافية تطيح الأفكار الجامدة والمفوتة هو السبيل الأنجع لإنجاز المشروع الحضاري العربي، لأن نقد الفكر وأدواته يجب أن يتقدم على نقد المجتمع والسياسة، بينما اعتبر آخرون أن السياسي يستتبع الثقافي، وأن الثورة السياسية كفيلة بتغيير أنماط العمل والتفكير.

هذا الجدل لا يزال محتدماً في الوقت الراهن، هاشم صالح يرى في «الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ» 2012 أنه «من المستحيل أن تحسم المعركة السياسية قبل أن تحسم المعركة الفكرية» بينما ذهب نصري الصايغ في «مصارع الاستبداد» 2012 إلى أن «التنظير نتيجة وليس سبباً لما يحدث، وبالتالي لا نظرية للثورة سابقة على الثورة». أما رشيد الحاج صالح فقد رأى في «الوجه السياسي للثقافة العربية المعاصرة» 2012 أن «كل نظام سياسي يجلب معه القيم والمعتقدات وطرق التفكير التي تتناسب مع بنيته وتخدم وجوده واستمراره، ومن هنا فإن مشكلتنا هي أولاً مشكلة سياسية، لأن النظام السياسي هو الذي يشكل الوعي الديني والأخلاق والتربية والسياسة والاقتصاد، وهو الذي يوظف تلك العناصر بما يخدم أهدافه ومصالحه السياسية». وعليه، فإن الأولوية هي للسياسي على الثقافي.

إلا أن المآلات المربكة للانتفاضات العربية الراهنة قد أثبتت وتثبت من جديد أن أي حراك سياسي أو اجتماعي لا ترفده ثقافة موازية مؤهل للسقوط والانتكاس، وما حدث ويحدث في تونس وليبيا ومصر وسورية، يبرهن في شكل قاطع على أن الانقلابات السياسية الحاصلة لم تذهب إلى العمق المجتمعي فانتفض في وجهها. لا يكفي أن ينجح الانقلاب السياسي كي يتحول المجتمع من حال إلى حال، فطالما بقيت ثقافة القبيلة مهيمنة سيبقى المجتمع خاضعاً للنزاعات الأهلية ما قبل الوطنية، وطالما استمرت الثقافة الذكورية ستبقى التشريعات السياسية والاجتماعية والأخلاقية في غير مصلحة المرأة وحقوقها الإنسانية، وطالما ظلت الثقافة الأحادية الرافضة الآخر مسيطرة على الأفكار والعقول سيظل الوجود السياسي والاجتماعي حلبة صراع قاتل ورهن عمليات إقصاء واستئصال متبادلة.

لقد استبشرت الجماهير العربية في ليبيا وتونس ومصر وسورية بانتفاضات تخرجها من جحيم الأنظمة التسلطية وحكم الاستبداد القروسطي إلى عالم الديموقراطية الحديث، لكن ماذا كانت النتيجة؟

شباب تونس الذين نهضوا بأولى انتفاضات ما دعي بـ «الربيع العربي» أصيبوا بالإحباط فقرروا العودة مجدداً إلى الشارع حالمين بثورة أخرى لا تغدر بتمنياتهم وأحلامهم، وشباب ليبيا الذين انتفضوا على استبداد القذافي وجدوا أنفسهم في جحيم حرب قبلية تكاد تجهز على الدولة والوطن وتعيدهما إلى القرون الوسطى، وشباب مصر الذين استبسلوا وقدموا الشهداء ضد طغيان مبارك ينزلون إلى الميدان من جديد ضد غطرسة مرسي المتجلبب بعباءة دينية زائفة لا تغطي استئثاره وتسلطه. فمصر اليوم، كما يصفها الكاتب المصري سمير كرم في «السفير» 15/03/2012 منقسمة إلى حد التمزق، وتبدو في وضع لا يطاق ويحتاج إلى ثورة جديدة، بل إنها في خطر حقيقي تقترب بل تندفع نحو الحرب الأهلية. أما شباب سورية الذين يتطلعون إلى حكم ديموقراطي تعد به انتفاضتهم المتواصلة منذ أكثر من عامين، فقد هال متنوريهم انزلاق هذه الانتفاضة إلى قبضة القوى الإسلامية المسلحة التي تعد بكل شيء غير البديل الديموقراطي، وتريد تقويض الدولة باعتبارها علمانية كافرة، وترفض فكرة المساواة بين المواطنين ومعها مبدأ العدالة – كما نبّه غير مرة ميشيل كيلو، أحد اكبر الرموز المناوئة للنظام – حتى إن احد زعماء هذه القوى لم يتورع عن اتهام مسيحيي حلب في انتمائهم الوطني القومي، وهم الذين حملوا مشعل النهضة والتقدم في العالم العربي منذ القرن الثامن عشر.

ولم تتأخر المرأة العربية عن إعلان خشيتها إزاء القراءة المفوتة والظلامية للدين وانعكاسها على واقعها السياسي والاجتماعي والإنساني، ما يهددها من جديد بقوانين ظالمة تحط من مكانتها وتحول دون انخراطها في المجتمع انخراطاً فاعلاً.

كذلك، يشعر المتنورون العرب بأنهم إزاء خطر فعلي بعد الحملات الشعواء ضد رموز التنوير في الفكر العربي المعاصر واتهامها بالكفر والزندقة، ولم يكن قطع رأس تمثال فيلسوف المعرة سوى تعبير رمزي عن المنحى الظلامي المخيف الذي يضمره هؤلاء للفكر التنويري العربي في كل صوره وأشكاله، حتى ذلك الذي بات في ذمة التاريخ.

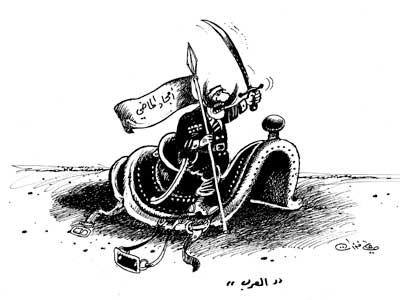

من هنا، نرى أن السياسي لا يمكن أن يحسم معركة الحرية العربية إذا لم يسبقه الثقافي أو يواكبه على الأقل. لقد استهان الانقلابيون العرب بالثقافي إذ راهنوا على تحويل المجتمعات العربية في هذا الاتجاه أو ذاك بعمليات قيصرية من خلال انقلابات عسكرية لم تتمكن من النفاذ إلى صلب المجتمع فظلت دخيلة عليه على رغم كل محاولات التدجين القسرية التي مارستها أجهزتها الأمنية والقمعية والاستخباراتية طوال عشرات السنين. أليس هذا بالذات ما آلت إليه الأنظمة العسكريتارية الشيوعية التي توهمت طويلاً أنها قادرة على قسر مسار التاريخ وقهره، ففوجئت به ينتفض عليها ويطيحها من دون هوادة بعد أكثر من نصف قرن على اطمئنانها لخضوعه الأبدي؟ لتبادر الانتفاضات العربية إذاً إلى ثورة ثقافية في كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والإنسانية إذا كانت تريد أن تؤسس لحراك سياسي غير مهدد بالانتكاس وغير آيل للسقوط، ثورة تقلب المفاهيم والرؤى والمنظورات وتحدث تغييراً جذرياً في البنى والعقليات فتمهد بذلك لمستقبل جديد وإنسان عربي جديد.

* كاتب لبناني

الحياة