الثورة السورية والمجتمعان الأهلي والمدني/ علا شيب الدين

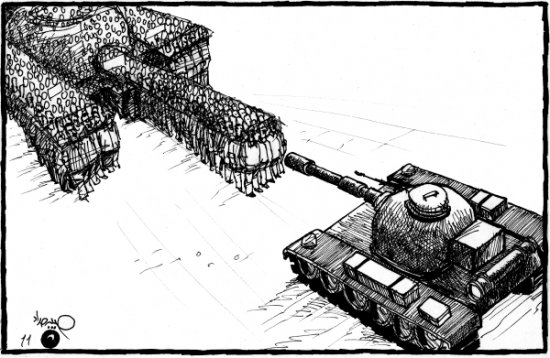

مذ بدأت حركة النزوح إلى محافظة السويداء تنشط، تقريباً في أواسط تموز 2012، بعدما تفاقمت همجية الآلة الحربية لنظام يقتل شعبه، ويشنّ حرب إبادة ممنهجة على مختلف المدن والبلدات والقرى السورية؛ نشط، في قبالة حركة النزوح تلك، العديد من الآراء، ووجهات النظر المتباينة. يمكن انطلاقاً من كوننا منخرطين في الثورة أولاً، ومن أبناء المحافظة ونعيش فيها تالياً، التمييز بين وجهتَي نظر تزامنتا من دون أن تتداخلا، وكانتا الأكثر وضوحاً وتخارجاً في آن واحد.

كانت واحدتهما مصدرها “المجتمع الأهلي”، أي مجتمع العائلة والقبيلة والعشيرة والطائفة الدينية والمذهبية والجماعة الإثنية، وهو مجتمع ما قبل مدني وما قبل وطني، كون المدنية ملازمة للوطنية. ومثّلت الأخرى تجلّياً واضحاً للروح الثوري، وهذه تجاوزت وجهة النظر التقليدية، هادمةً أسوار العزلة والانغلاق على الذات التي من شأنها منع أفراد المجتمع الأهلي من الانفتاح على الآخر، بل الترهيب منه، والحض على إقصائه كـ”غريب”. ففي حين انشغل أفراد المجتمع الأهلي في المحافظة نفسها، في تصنيف “الغرباء” النازحين إلى “مجتمعهم”، كموضوعات للكره والعداوة، والنبذ والإقصاء، استشاط الأفراد الأحرار المتجاوزون للمجتمع الأهلي التقليدي، بنسب متفاوتة، وأولئك كانوا في غالبيتهم من الثائرين أو المعارضين للنظام ذي الأصل الطائفي، الفئوي، التمييزي، استشاطوا حماسة من شأنها تقديم ما تيسّر لمساعدة مَن نزح من السوريين في المحافظات المختلفة إلى محافظة السويداء. يمكن هنا، إمعان التفكير في إرهاصات “مجتمع مدني”. إذ مجموعات الإغاثة التي شكّلها شبّان وشابات، وناشطون وناشطات، معتمدين على إرادة ذاتية حرة غير حكومية، وهي مجموعات تطوّعية عبّرت عن اندماج وطني، واختلفت تماماً عن ذاك “التطوع القسري” الذي طالما بُرمج وفق ما تقتضيه مصالح السلطة الأسدية طوال عقود الحكم الشمولي المستبد لسوريا، ربما تكون بمثابة نواة مجتمع مدني في طور التشكّل، كونها كانت للثورة كالمجتمع المدني للدولة الوطنية الحديثة، شأنها في ذلك شأن “التنسيقيات الميدانية”، أو “الصحافة الميدانية” التي مارسها ناشطون، صوّروا، بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة، ما يجري على الأرض، معتمدين في ذلك على أنفسهم، بغية توثيق أحداث الثورة، ونقل حقيقة ما يجري إلى العالم، في ظل غياب الإعلام المستقل.

* * *

لما كانت العلاقة الأخلاقية بين الذات الجمعية، الـ”نحن”، والآخرين، الـ”هم”، وبين الذات الفردية، الـ”أنا”، والآخر، الـ”هو”، تختلف باختلاف المعايير المعتمَدة في تصنيف الآخر، إذ يجري التصنيف عادة بين “الآخر القريب” و”الآخر الغريب”، وهذا الأخير، غالباً ما يكون، في المجتمع الأهلي، موضوعاً للكره والعداوة، إذ يُنظر إليه باعتباره نقيضاً للذات الفردية والجمعية، ما تستوجب محاربته بشتى وسائل النبذ والإقصاء والتدمير، فإن وجهة النظر التي مثّلت المجتمع الأهلي التقليدي في السويداء، اعتقدت أن “الغريب”، أي النازح السوري، الذي مثّل بالنسبة إليها “خارجاً” اقتحم “الداخل”، سوف يهدّد وحدة الجماعة وهويتها، خصوصاً أن “الغريب” إياه قد ارتسم له، في الذهن التقليدي، تصوُّر جعل منه “إرهابياً، تكفيرياً، مخرّباً”. تصوّرٌ مخادع زرعته عشيرة الأسد ونظامها المؤسَّس على كل ما يجسّد مرحلة ما قبل المدنية وما قبل الوطنية، وما قبل الدولة.

إن النازح، بالنسبة إلى أفراد المجتمع الأهلي في المحافظة المذكورة، كان ذلك “الخارج” (خارج الملّة الباطنية الجوّانية)، ما يعني، ليس الخوف منه، كونه “الآخر الغريب” فحسب، بل كرهه أيضاً، ونَسْب كل مذموم إليه، وادعاء الامتياز والتفوق عليه. ناهيك بادعاء النقاء وعراقة الأصل والحسب والنسب الذي لا يخلو من نزعات عنصرية مفادها العجرفة والازدراء. لعل في ما تداوله أفراد المجتمع الأهلي من كلام مثل “ما بدنا رِجِل غريبة تدْخل لعنَّا”، دلالة تشي بقلق يتعلق بنقاء الهوية، والخوف على وحدة الجماعة من تهديد “الآخر الغريب”. قلق يتصل بما ساد طويلاً من اعتقاد وهمي أسّس المجتمع الأهلي على “هوية خالصة”. وهذه من شأنها إقصاء “الغريب” بدعوى المحافظة على وحدة الجماعة.

ما دمنا في صدد الحديث عن خوف الجماعة من “الآخر الغريب”، قد يكون مناسباً استحضار رأي نظنّه مهماً للكاتبة والمحللة النفسانية البلغارية جوليا كريستيفا، التي تعتقد “أن كل جماعة تشتمل على غريبها. فالوحدة المزعومة للجماعة ليست سوى مظهر يُخفي التناقضات الداخلية التي تنكشف لنا عندما ندقّق النظر في الاختلافات والتمزّقات التي تجعل كل جماعة تحتوي على ما هو سوي ومنحرف، أو على ما يلائم قيمها ويناقضه على السواء”. عن ذلك تقول: “ليس الغريب هو ذلك الدخيل المسؤول عن شرور المدينة كلها، ولا ذلك العدو الذي يتعيّن القضاء عليه لإعادة السلم إلى الجماعة. إن الغريب يسكننا على نحو غريب. إنه القوة الخفيّة لهويتنا”.

إن خوف الجماعة من كل ما قد يهدد وحدتها ونقاء هويتها، ربما كان سبباً من بين أسباب عدة، جعلت أفراد المجتمع الأهلي في المحافظة نفسها، لا يقوون على معارضة “حاكم” البلاد والثورة على نظامه الجائر، حتى بعدما طال أمد عذابات السوريين أخوتهم في الوطن! ما دام الحاكم، بالنسبة إلى أفراد المجتمع الأهلي، هو بمثابة “الأب”، والخروج على الأب، وعصيان كلمته هو بمثابة “كفر وزندقة”. ما كان ليطيب لأفراد المجتمع الأهلي- مجازاً نوصِّفهم كأفراد، إذ في المجتمع الأهلي، هناك “كتلة بشرية” لا متمايزة- أن يكون في مجتمعهم شيء من ثورةٍ تحفر على جذور المجتمع الأهلي التقليدي، إلا وجلّلوه بالسخف والسخرية، وأذلّوه واحتقروه. ما كانوا ليتكلموا إلا ليشجعوا الأنانية والانغلاق على الذات وانحطاط الأجيال المقبلة، عبر إبقائها ضمن قوقعة المجتمع الأهلي التقليدي غير المنفتح. إن شعوراً شاقاً بالعطالة، منعهم من معانقة رياح التغيير العظيمة، وجعلهم يصرفون اهتمامهم عما يجري في وطنهم.

كان موقف بعضهم في ما يخص إغاثة النازحين إلى “مجتمعهم”، أننا لن نساعد مَن ليس “منَّا” وليس من “جماعتنا”. فهو، بالنسبة إليهم، “الآخر الغريب” الذي “خرّب البلد”، وعصى أمر “الحاكم/ الأب”، وخرج على سننه. وعليه: مسموح- إن كان لا بد من المساعدة- مدّ يد العون إلى “الآخر القريب”، أي إلى الذي “مِنَّا وفينا”. بتعبير أوضح، إلى النازح “الدرزي” فقط. الدرزي الذي لم يعمد إلى معصية “الحاكم/ الأب” ولم يثُر عليه. يُذكَر هنا، أن بعضاً من النازحين إلى محافظة السويداء، كانوا من الدروز الذين فرّوا من “حي التضامن” مثلاً، بالعاصمة دمشق.

بقي أن نقول: إن النظام فشل في جرّ الناس إلى الاقتتال الأهلي، أو الطائفي في المحافظة، بشكل أو بآخر. إذ حتى المجتمع الأهلي الذي نزعم أننا نقدناه آنفاً نقداً علمياً، لم يتعرّض بالأذى للنازحين إلى المحافظة المذكورة، بالمعنى المادي لمفردة أذى، لا اللغوي أو الثقافي للمفردة ذاتها.

* * *

غير أن هناك من تجاوز كل تمييز عنصري وضيع، وترفَّع عن كل ما من شأنه الارتداد إلى مستوى ما قبل المدنية وما قبل الوطنية، وما قبل الإنسانية في مفهومها الواسع، إذ مفهوم الإنسان في المجتمع الأهلي يضيق ويُختزَل. هذا ما يُستشفّ مثلاً من أمثال شعبية تمثّل جذر العقل اللغوي للمجتمع الأهلي، أمثال من قبيل: “أنا وخيّي على إبن عمّي، وأنا وإبن عمّي على الغريب”. هناك من تجاوز هذا كله، متخطّياً حدود المجتمع الواحد الوحيد، أي الجزء المنغلق على ذاته، لينخرط في الكل، أي في الحياة السورية العامة، مبدِّداً أوهام “الداخل المطلق” و”الخارج المطلق”، كاشفاً، في العمق، علاقة جدليّة بين الداخل والخارج، من شأنها النهوض بالمجتمع، والارتقاء به من مرحلة أدنى، “مجتمع أهلي”، إلى مرحلة أرقى، “مجتمع مدني”. إنهم الأحرار، المعارضون للنظام، أو الثائرون عليه. أولئك الذين آثروا مدّ يد العون إلى كل نازح/ة. ليس بصرف النظر عن دينه أو طائفته أو قوميته أو جنسه أو عمره أو طبقته الاجتماعية أو تحصيله العلمي أو خلفيته الثقافية وعاداته وتقاليده فحسب، بل أيضاً بصرف النظر عن كونه معارضاً النظام أو موالياً له. إذ تبدّت الإنسانية في أسمى درجاتها. كان المعيار الإنساني، الإنساني فقط، هو الحاضر، وحين يُسأل أيٌّ من أولئك الأحرار- بقصد الفضول- عن معارضة النازحين أو موالاتهم، تكون الإجابة: “لا يهمّني، في ما يتعلّق بمسألة الإغاثة، ما رأي النازح السياسي، لأني أقوم بمهمة إنسانية، وفي الإنسانية لا فرق بين هذا وذاك”. بدا الأحرار كأنهم قد طبّقوا عملياً، الشعار الأهم ربما في الثورة السورية، أي: “واحد واحد واحد/ الشعب السوري واحد”.

وحيث إن الفرد في المجتمع الأهلي التقليدي، قد غابت ملامح هويته الفردية وانصهرت في “الجماعة”، حتى صار رأيه رأيها، وكلامه كلامها، وحكمه حكمها، ومصيره مصيرها، فإن معارضي النظام أو الثائرين عليه، كانوا على النقيض من ذلك، أحراراً مستقلين، يصنع هوية كل فرد منهم ما ينتجه أو يبدعه أو يقدمه بوصفه عضواً مسؤولاً في المجتمع، وحريصاً على قيم الثورة الحقيقية ومبادئها. وقد تعدّى الأمر، بالنسبة إلى المعارضين أو الثائرين في محافظة السويداء، حدود الداخل والخارج، حتى بدوا كأنهم قد انشقّوا عن مجتمعٍ خاتمة “أحلامه” المحافظة على الرواتب والمعاشات، ويعتمد التربية التي لا ترمي إلى أكثر من ضمان السلطة السياسية للعواهل، والنفوذ للوجهاء، متوسِّلة إلى ذلك بوسيلة الدين أو الطائفة والمذهب!

كانت العلاقة التي طالما ربطت بين أعضاء مجموعات الإغاثة، علاقة اجتماعية، اقتصادية، ثقافية – بالمعنى الواسع للثقافة- وأخلاقية ذات طابع إنساني، مبدأه المصلحة المشتركة والمنفعة العامة، وفي هذا ما يدل على صوابية ما ذهبنا إليه في ما سبق من السطور حول إرهاصات “مجتمع مدني”، لأن ذلك النوع من العلاقات هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المدني الإرادي الحر.

ولأن المجتمع المدني يمثل الإرادة الحرة في الدولة الوطنية المدنية الحديثة، فإن السوريين قد يجدون أنفسهم مستقبلاً، أمام ضرورة تاريخية تقتضي منهم الاعتماد على الذات، في إرساء مجتمع متين، من أجل إعادة بناء البلد المدمَّر مادياً والممزَّق اجتماعياً، بعيداً من كل ما من شأنه قتل روح المبادرة، الذي كان قائماً طوال عقود الاستبداد والاستعباد والفساد، وخصوصاً أن الوظيفة الرئيسية لتنظيمات المجتمع المدني هي الدفاع عن الحرية.

كاتبة سورية

النهار