الجنة … أبعد قليلاً» لبارغاس يوسا: يوتوبيا العالم من خلال مصيرين/ ابراهيم العريس

هي فلورا تريستان، وهو بول غوغان. هي ولدت العام 1803، وهو رحل عن عالمنا العام 1903، بعد ولادتها بمئة عام تماماً. هي رحلت في العام 1844، أما هو فولد في العام 1848… لم يلتقيا أبداً بالتالي، ومع هذا هي جدته، وربما كانت لمرحلة من حياته ملهمتَه الكبرى. لم يجتمعا، لكن الكاتب البيروفي ماريو بارغاس يوسا، جمعهما معاً على صفحات واحدة من أجمل رواياته: «الجنة… أبعد قليلاً». وكانت تلك طبعاً، طريقة يوسا في تقديم التحية إلى ذينك الفرنسيين اللذين تربطهما ببلاده، البيرو، علاقات قرابة ونسب لطالما تساءل الناس عن كنهها. مهما يكن، علينا أن نقول هنا، ومنذ البداية، أن فلورا وبول، لم يلتقيا حتى في الرواية، بل سارت حياتهما بشكل متواز فيها، بشكل لا يمكن إلا للأدب الكبير أن يصيغه. والرواية تنتمي حقاً الى الأدب الكبير، ولكن قبل هذا لا بد من وقفة مع «بطلي» الرواية، وقفة تتناول حياتهما الحقيقية، لا المركّبة روائياً.

ونبدأ أولاً بالجدة. تلك الحسناء التي ماتت في شرخ شبابها بعدما شغلت الأوساط الثقافية والاجتماعية الفرنسية سنوات طويلة، واعتُبرت واحدة من أبرز النساء المتحررات في فرنسا، كما في البيرو، في آن معاً، ففي العام 1833، كانت فلورا تريستان في الثلاثين من عمرها حين تركت باريس، بعد هجرانها زوجها المعروف بعنفه، والذي كانت تزوجته عن حاجة مادية، لتقوم وحيدة برحلة طويلة قادتها الى البيرو. لماذا البيرو؟ لأن جذورها العائلية كانت هناك، وبالتالي كانت تتوخى من رحلتها أن تساعدها على الوصول إلى تلك الجذور، وبالتحديد إلى عم ثري ومعروف في ذلك البلد البعيد من بلدان أميركا اللاتينية. لكنها في البيرو بدلاً من أن تعثر على أصلها، وجدت نفسها في مهب عاصفة حرب أهلية طاحنة فيما كانت تتجول في مدينة نائية تدعى آراكويبا، فلجأت الى دير تاريخي شهير هو دير سانتا كاتالينا الذي كان يعتبر في حينها فردوساً حقيقياً. في الدير آوتها الراهبات، ليعلمنها عن الحياة الروحية أشياء كثيرة. أما هي، فعلّمت الراهبات أموراً كثيرة حول الاشتراكية والأفكار الإنسانية. وكان من نتيجة تلك المغامرة كتاب رحلات بديع أصدرته فلورا في العام 1831 في باريس فيما كانت قد عادت لتستأنف نضالاتها من أجل قضية المرأة وقضية الطبقة العاملة. بدا الكتاب في النهاية أنشودة للحرية والعدالة، ومن هنا كان استقبال الصحافة الرجعية الفرنسية –السائدة في ذلك الحين– للكتاب استقبالاً سيئاً. ولم يكن هذا كل شيء: الأسوأ منه أن الكتاب وصل بسمعته «السيئة» إلى البيرو، حيث ما إن اكتشف الناس أنها تنتقد فيه عادات القوم وسلوكهم، حتى انطلقوا ينظمون التظاهرات ويحرقون في الساحات العامة نسخاً منه. ولقد أتاح هذا الغضب لعم فلورا البيروفي دون بيو تريستان إي موسكوزا، أن يعلن تبرؤه من الصبية وحرمانها من ميراث عائلي من الواضح أنها كانت تعوّل عليه، وكذلك من مرتب شهري كان يرسله إليها. ومع هذا، لم تهتم فلورا كثيراً بهذا الحرمان، بل تابعت معركتها كوجه بارز من وجوه الحركة الاشتراكية ورائدة من رائدات تحرر المرأة. غير أن حياتها لم تكن سهلة، حيث نجدها في العام 1838 تخوض شجاراً مع زوجها ينتهي بإفراغ هذا الأخير رصاصات مسدسه في جسدها. صحيح أنها لم تمت فوراً، لكنها عانت من جراحها طوال ست سنوات انتهت بموتها متأثرة بها.

إذاً، لم يقيّض لبول غوغان، الذي ولد بعد أربع سنوات من موت جدته الصبية، أن يلتقيها، لكنه بالتأكيد عاش طوال حياته في ظلها، وكذلك في ظل الحكايات -الحقيقية أو الأسطورية- التي كانت تروى عنها. ومن المؤكد أن شبح فلورا كان حاضراً لدى الطفل الذي كانه في الأعوام التي أمضاها والعائلة لدى هجرتهم إلى البيرو في العام التالي لولادته. هو الذي سيعود إلى فرنسا عام 1855 ليقيم لدى عمه إيزودور في أورليان. ويبدو أن جرثومة السفر انغرزت فيه، إذ سنجده ما إن يشب عن الطوق حتى ينضم إلى بحارة السفينة «لوزيتاتيو» في إبحارها بين الهافر وريو دي جانيرو، حتى أصبح ملازماً ثانياً في البحرية… قبل أن ينضم إلى البحرية الحربية ثم يتركها ليعمل في البورصة بين باريس وبرلين، مكتشفاً بين 1870 و1871 انه يحب الرسم. وهكذا، سرعان ما حلّ الرسم لديه مكان النشاطات الأخرى، ولكن على حساب عائلته التي كان كوّنها في تلك الأثناء. ومنذ ذلك الحين باتت حياة غوغان مرتبطة بالسفر والرسم. ونعرف بقية الحكاية التي تشغل العقود الثلاثة المتبقية من حياة بول غوغان، منذ العام 1873 الذي تزوج فيه من المربية الدنماركية ميتي صوفي غاد، ومن ثم زيارته الأولى للرسام بيسارو وقراره بأن يصبح رساماً، وحتى العام 1903، الذي مات فيه معدماً ومغضوباً عليه في بلدة آتوانا الصغيرة الواقعة في جزر الماركيز في المحيط الهادئ، بعدما بارح تاهيتي التي كان عاش فيها سنوات زهو وإنتاج وحب. والحقيقة أن العامين الأخيرين من حياته اللتين أمضاهما في آتوانا، لم يكونا عامي فرح وراحة، بل صراع ومطاردة، وكأنه هنا راح يجسد ما كانت عليه حكاية جدته وحياتها في السنوات الأخيرة من حياتها. ولقد بدأ ذلك حين بنى منزله الذي سماه «بيت الملذات» فوق أرض تملكها الكنيسة الكاثوليكية، وعلى الفور اندلعت صراعات بينه والكنيسة، التي كانت تترصده على أي حال، إذ سبقته الى هناك سمعته متمرداً يرسم «لوحات إباحية» ويؤلب السكان المحليين على السلطات الكولونيالية. والحقيقة أنه إذ لم يكن في وضع صحي يسمح له بمجابهة سلطة الكنيسة والسلطة المحلية الكولونيالية في الوقت ذاته، قرر أن يعود إلى فرنسا، غير أن صديقه البحار والرحالة هنري دي مونفريد نصحه بألا يفعل، لأن «من شأن تلك العودة أن تحطم أسطورته رحالةً ورساماً للبحار الجنوبية». وهكذا تراجع عن قراره، لكن الكنيسة لم تتراجع عن السعي إلى تحطيمه، وتمكنت في أوائل العام 1903، من أن تحث القضاء المحلي على الحكم عليه بالسجن ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها ألف فرنك، هو الذي كان يفتقر إلى المال لدفع الغرامة، كما إلى الطاقة لاحتمال البقاء في السجن. بيد أن الموت «رأف» به هنا، إذ أخذه من تلك الجنة التي اختار العيش فيها مفضلاً إياها على باريس، يوم الثامن من أيار (مايو) 1903، وكان في الرابعة والخمسين من عمره. أكبر من جدته بثلاثة عشر عاماً…

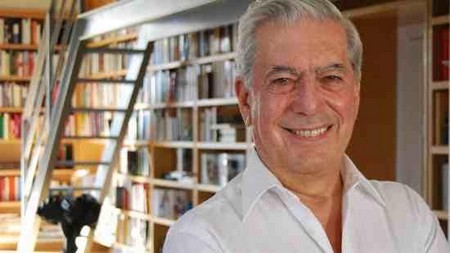

هذان المصيران المتتاليان زمنياً إنما المتقاطعان شكلاً ومضموناً، هما اللذان استعارهما ماريو بارغاس يوسا ليجعلهما موضوعي هذه البورتريه الأدبية المزدوجة، التي صدرت في العام 2003 متحرية على التوالي مصير الجدة ثم مصير الحفيد، إنما بوصفهما مصيراً مشتركاً لـ «جرثومة» عائلية ملأت القرن التاسع عشر كفعل تمرد وفن وحرية، حيث صارت فلورا تحت قلم الكاتب الكبير –الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 2010– «فلوريتا الأندلسية»، فيما صار غوغان «كوكي الماوري»… وصار الاثنان في «لقائهما» على الورق، كما رسمت البورتريه أسطورتيهما في الحياة، كائنين متحرّرين، شغوفين، عميقين في إنسانيتهما، إنما «ممسوسين بالرغبة في البحث عن المطلق الذي أعطى حياة كل منهما بُعدها التراجيدي»… كائنين «عاشا -كما يقول الكاتب- الجحيم لمجرد أنهما أرادا أن يبنيا صرح الفردوس».

من خلف ذلك كله، من الواضح أن يوسا شاء –كما اعتاد في رواياته الأساسية– من خلال هذه الرواية، التي قد تبدو للوهلة الأولى شديدة الحميمية، أن يصور «اليوتوبيات السياسية والفنية الكبرى التي صنعت أزماننا الحديثة». ويوسا ولد في البيرو عام 1936، وأمضى الجزء الأكبر من سنوات شبابه في بوليفيا، هو الذي التحق بالأكاديمية العسكرية فيما لم يكن تجاوز بعد الرابعة عشرة من عمره. بعد ذلك عمل في الصحافة والنقد السينمائي، ثم نال الدكتوراه في الأدب في مدريد ليعيش سنوات لاحقة في باريس ويبدأ في كتابة تلك الروايات، التاريخية في معظمها، التي جعلت منه واحداً من أبرز أدباء الفورة الروائية في أميركا اللاتينية.

الحياة