“الخائن” المبدع عبده وازن

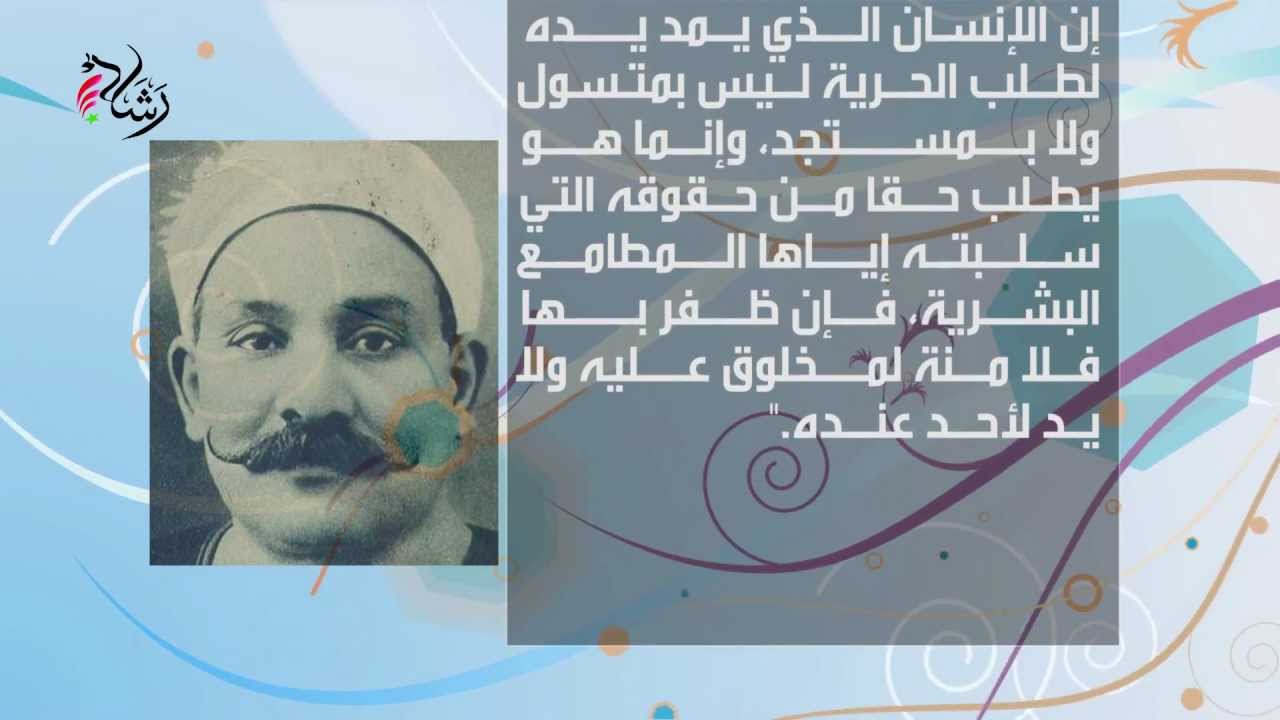

كان مصطفى لطفي المنفلوطي يترجم عن الفرنسية من غير ان يجيدها. هذا ضرب من الترجمة لم يُعرف إلا نادراً في تاريخ الآداب العالمية. ترجم المنفلوطي اربع روايات فرنسية معروفة وبضع قصص لم يسمّ في أحيان اصحابها. كان يعهد الى اصدقاء له يجيدون الفرنسية مهمة سرد الرواية شفهياً أو كتابياً وكان هو ينكب عليها صوغاً وسبكاً، مُعملاً قلمه البديع، تصرفاً وتشذيباً وتهذيباً، يضيف ويقتطع كما يحلو له. وكانت الروايات والقصص تخرج من بين يديه غاية في الطلاوة، أنيقة الديباجة، ناصعة اللغة، منقحة العبارات، على غرار ما يصف ابراهيم اليازجي الصناعة البلاغية. كان المنفلوطي يعرّب أكثر مما يترجم. بل كان يعرّب و «ينشئ» ولا يترجم.

بيد ان صاحب «النظرات» أبدع في «ترجماته» كما لم يبدع في سائر أعماله، خائناً النصوص الأولى وأصحابها، وصنعة الترجمة نفسها، مانحاً ذاته حرية الحلول في النصوص والتشبع بها بصفته كاتبها بالعربية. ولعل حيلة المنفلوطي هذه، اتاحت للأدب العربي النهضوي ان يشهد إحدى قمم التأليف و «الإنشاء»، وسمحت للنثر العربي التقليدي، المقعر والمصطنع، الذي ناء تحت نير اعوام الانحطاط والتتريك، أن يخرج الى شمس الحياة وجماليات البلاغة المهذبة والبيان الأليف. تخطى المنفلوطي في ما عرّب من روايات، رطانة اللغة العربية وقوالبها الموروثة التي كانت ظهرت في حقبة ما بعد الانحطاط ومطلع النهضة الاولى، لا سيما في أدب المقامات المستعادة والأدبيات الجامدة لغوياً.

كان لا بد للمنفلوطي ان يتكئ على نصوص سردية وحكايات ليمتهن لعبة السرد ويستحيل في ما يكتب، روائياً بالاستعارة، ولكن روائياً نيوكلاسيكياً، رومنطيقياً، عاطفياً، يلمّ بأسرار اللغة والبيان كلّ الالمام. وهو تمكن تماماً من تحديث البلاغة والفصاحة، ومن بلورة الأداء، فلا اضطراب ولا تعثر ولا التباس، بل لغة سلسة تترقرق كالماء الصافي، على وقع جرْسها الموسيقي. ولئن عمد المنفلوطي الى اشتقاق بضع مفردات والى انتقاء اجمل المترادفات، فهو ظل في منأى عن القاموسية والتوعّر والحوشية، مؤثراً رقة الحواشي وعذوبة المشارب. ولم يكن مستهجناً ان يتهم ابراهيم المازني ادبه بـ «الضعف والتخنث». اما العقاد فوصف ادبه بـ «أدب التشاجي والترفّق العاطفي والعبارة الموشاة». وقد تكون صفة «التخنث» من اجمل ما يمكن ان يوصف به أدب المنفلوطي، فهو أدب غير فحولي وغير ذكوري، أدب يحزن ويدمع وينشج، أدب «الشهيق والحريق، الزفير والسعير» كما عبّر طه حسين، الذي كان على شغف شخصي بجمالية لغته. ومَن يتمعن في روايات جبران خليل جبران الأولى يكتشف أثر المنفلوطي فيها لغة واسلوباً. وهذا قد يدل على ان المنفلوطي كان من اوائل الذين شرعوا ابواب اللغة العربية على هواء العصر.

قارنت مرة على سبيل الفضول، بين مسرحية «سيرانو دو برجوراك» للكاتب الفرنسي ادمون روستان والنص الروائي الذي كتبه المنفلوطي انطلاقاً من هذا النص، فما تمكنت من ايجاد شبه ظاهر بينهما، في الشكل والاسلوب. لكنّ الحكاية هي نفسها وكذلك الشخصيات، وقد عمد المنفلوطي الى تقديمها جميعاً تقديماً ضافياً، قبل ان يمضي في سرد الحكاية. ولا اخفي انني سررت كثيراً بنص المنفلوطي، على رغم الهنات التقنية التي اعترت بنية النص والشطط او الاطناب الذي كان يُغرق فيه مبتعداً عن النص الأصل. ليس المنفلوطي روائياً إلا بالشبهة. هو ناثر رهيب لكنه لم يجد فن السرد الذي كان لا يزال اصلاً غريباً عن الأدب العربي. وعلى غرار ما فعل معظم الأدباء الذين جربوا حظهم في الرواية، منح المنفلوطي الراوي لديه حرية مطلقة في القص والتدخل، بل كان الرواي صورة عنه أو كان هو نفسه.

أدمنت قراءة المنفلوطي منذ ايام الدراسة وما زلت اقرأه دوماً وأعود اليه معاوداً قراءته، فهو ما زال في نظري أحد اساتذتي في النثر مثله مثل ابراهيم اليازجي وطه حسين وأمين نخلة وابن المقفع وسواهم. وكنت أظن انني «رجعي» في حبي المنفلوطي الذي بات خارج العصر، مثلما أضحى كتابه «النظرات» بأجزائه الثلاثة، ضرباً من الأدب الأخلاقي والوعظي الذي لم يبق له وجود. لكنّ ما خفف من ظني وزاد من حبي له كلام قرأته للكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو عن «بركة المنفلوطي»، وقد اعترف انه اكتشف الأدب على يد المنفلوطي وصار يقلّده في مجال الانشاء حتى تمكن من امتلاك العربية.

اقرأ المنفلوطي دوماً ولا سيما ترجماته الخائنة، لأتعلّم منه، أسرار صناعة النثر، وكلما عدت اليه أعاود اكتشاف لغته الساحرة التي تزداد توهجاً على مر الأعوام.

الحياة