الدكتاتورية كقصة حب/ أحمد عمر

يقول تفسير الدكتاتورية تفسيراً عاطفياً، إنها حالة عشق فريدة بين الجماهير الحسناء والفحل الوحيد تحت سقف الوطن، الدكتاتور هو الوحيد الذي يصعد فوق سطح الوطن، بل يعيش فوقه. ها هي “الأمة” العظيمة تقع في الحب القاتل، أو في حب القاتل.

إنها “أجمل قصة حب نبت في الظلام، وأينع في جهنم” بتحريف للعنوان الثاني لقصة “مم وزين” التي كتبها البوطي وندم عليها أشد الندم، وفي الحياة أمور كثيرة أحق بالندم من قصة الحب العفيفة.

وضعت العرب للحب قريباً من ستين اسماً، ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه “روضة المحبين ونزهة المشتاقين”، منها: المحبة والهوى والصبوة والتتيم والعشق والهيام.. ولا نعرف بعد الاسم الذي يناسب قصة حب الأمة للرئيس المنتخب والمنتجب، الذي كان قد سرّح شعره، وارتدى كسوة عسكر، ومرّ والأمة تنظر من الشباك، فوقعت في حبِّه إلى حد الجنون، وكادت أن ترمي حالها، وصبتْ إليه وصبأت عن دينها وتاريخها وعقلها، الذي خاب وذاب برؤية الفحل الوحيد، وهو يمرُّ والنجوم على كتفه تلمع تحت الشمس في عز النهار، وكأنها سماء ثانية بعرض إصبعين.

لقد شغفها حباً، فقد أوتي شطر الرعب.

الأمة نامية، لم تبلغ سن الرشد، لكنها في الحقيقة هائمة، بسبب الهيام والعشق، وعاطلة عن العمل والإنتاج، وتتعاطى حشيش الأحلام والتاريخ، وتكثر من الدخان، والجلوس في المقاهي، وتذوب احتراقا مثل أم كلثوم، وتكتب للرئيس على الحيطان: “منحبك” والرئيس يتمنّع.

الحب أعمى، وربما فُقأت عيناه، وانتُزع قلبه من أجل تشريح العلمانية، في درس العلوم الوطنية، وإلا ما أفلحنا في تفسير وقوع الأمم العربية العظيمة، سليلة الحضارات في حب أحمقٍ كأن رأسه زبيبة. هو عبيط في مصر، إلى حد البركة، فيلسوف في سوريا ومعلم أول، ومن ذوي المواهب الخاصة في الجزائر… ربما هو أطرش، فالرئيس لا يسمع آهات الحب، وآلام الجوى، لكن الخطّابة، التي هي الخالة “الميديا”، تعامله إعلامياً وكأنه بطل من أبطال الأفلام الهندية، والبطل الهندي: متأله، معبود، وله معابد باسمه ويتقرب إليه الناس بالقرابين والنذور.

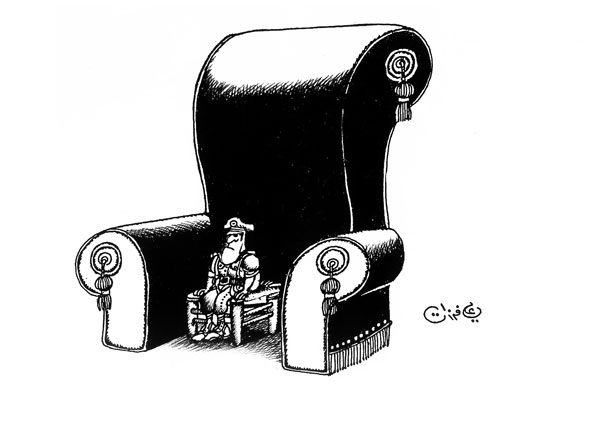

الرئيس ليس وسيماً، هو عادي، فأمتنا العاقلة سليلة الحضارات تؤمن بالمثل القائل” إن الرجال مخابر لا مناظر”، والنساء تقع في حب الأقوياء، الذين يذودون عنها في الزمان والمكان المناسبين. كلما ازوّر قلبها، والقلب قلاّب، أرسل الرئيس من يتحرش بها تحرشاً منكراً، فارتمت في حضنه لشهامته، والرئيس حتى إذا كان عيياً، أو مقعداً، فهو أقوى رجل في البلاد كلها، ويستحق الإعجاب والهتاف: بالروح بالدم نفديك يا مصطفى.

الرسائل لافتات وشعارات على مدار الساعة بين الأمة وبين الرئيس، تقول له “منحبك” في سوريا، فيرد عليها عاشق مصر: انتو مش نور عينينا والا إيه. المعشوق السوري ردّ على صاع الحب بصاع مثله: الله وسوريا وشعبي بس. والرئيس أبو عجلات لا يقول شيئاً، فالحب كده، أما هتلر فكان شاماناً، مرَّ بتجارب قاسية فلم يتزوج خوفا من غيرة الجماهير، لا ضرّة للجماهير، لم يقترن بأنثى إلا وهو على حافة الموت، والأغلب أنه لم يدخل بها.

نحن أمام حالة من حالات “مصارع العشاق” الكبرى، لم ترد في كتاب جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي. العاشقة تموت من تباريح الحب، وبلابل الشوق، ومن طرف واحد. فالقلب من العاشق ذاهل، والدمع منه هامل، والجسم منه ناحل، وقد كُتب كتابها، لكن الرئيس “لا يبني بها”، إما لأنه مثليٌ، أو هو يحب العشيقات وبنات الليل.

والغربيون يحبون “أمثالهم”.

مشاريعه وهمية، لا ينفق قرشاً واحداً عليها، يريد حتى الفكة، يفكر في مستقبل الجماهير، وليس في حاضرها، يبخل عليها بكل شيء، ويشتري الأسلحة من أجل منع التحرش بها، من سيقضي وطر الأمة إذا هزّ السرير جوانبه، ليس لها إلا العادة السرية، أو الحب الحرام في غبش الظلام.

إنه حب شرقي، بالرسائل، ومن طرف واحد، أكبر الرسائل ترد إلى الرئيس في صندوق البريد الانتخابي كل سبع سنوات، بنسبة 99 بالمائة، في “العرس الانتخابي”. أشعلت الزوجة العروس للرئيس أصابعها شمعاً، لكن الحب المضمون معقم من الدراما، وحالات السهاد، والأرق المطلوب في قصص الغرام، بل ربما هو من أكثر قصص الغرام دموية، فكل الأبناء الذين ارتابوا في حب أمهم للرئيس الخؤون، غابوا وراء الشمس: سجنوا في العقرب في مصر، أو في تدمر في الصحراء، أو تزمامرت في المغرب، وذاقوا وبال أمرهم، ودفعوا ضريبة ريبتهم، وخرجوا مخصيين، فالجزاء من جنس العمل.

ومن عجائب هذا الحب بين الرئيس والأمة، أنّ غيرة الرئيس قاتلة، وهي غيرة أعرابية، بدوية، إذا سمع أو شعر أنها قلبت عواطفها إلى ذكر آخر، قلب لها ظهر المجن. السيسي قال: “اللي حيقرب لها ح شيلو من وش الأرض” هذا الوصف لا يناسب سوى ” مُزة”. أم الدنيا “متجوزة” سابقاً، أيمٌ، ثكلى. أما في سوريا فقد دفع العشق العاشق إلى استخدام الكيماوي، وكل الأسلحة المحرمة دولياً، والمتوفرة في بيت العاشق حتى لا تحوّل قلبها وحبها. اضطرت الدماء الرئيس إلى “عراضة” ديمقراطية، فأحضر لها تيسين مستعارين للانتخابات الصورية، وفاز عليهما، وبرهن للغرب أن الأمة تحبه من قلب ورب.

تقتضي الديمقراطية الغربية الصنع، أن الزوج لا يغار على زوجته، لثقته في حبها له، والعلمانية تقتضي أن تراقص الزوجة آخرين، لكن تبين للجميع ممن ضم مجلسنا ومرقدنا، أن الزوج توراتي وليس علمانياً، فقد رجم الأمة بالنار قبل الحجر، لأنها فكرت في الخُلع.

يريد الفحل الأوحد الذي لم تلد النساء مثله الأمُّةَ، الأَمَةَ، في بيت الطاعة، بيت قانون الطوارئ، مبرزاً الدستور كوثيقة زواج عرفي وطارئ جاء آوان استخدامها.

البرلمان يدّعي أنه والدها، وجهاز المخابرات يزعم أنه أخوها، والإعلام يغني ليل نهار الأغنية القائلة: إن الأمة عمرها عشرة آلاف سنة، وفي مصر سبعة آلاف سنة، القصد هو: إنها أمة لقيطة، ولعزلها عن نسبها.

الغرب، هو ولي الأمر الحقيقي، فقد صارت الأمة ملك يمينه، لكنه يتحلى بأخلاق الحداثة التي تجافي العبودية، وهو يحب القصص الفردية مثل التي بين جاك وروز في التيتانك، ولا يبالي بسورية ولا بمصر، مع أن قصة الحبين المصري والسوري أقوى، وأن مصيرهما يشبه التيتانك، فسوريا تُحرق، ومصر تغرق في كباية ماء، والجزائر تمشي على عربة ذات مواهب خاصة.

الغرب يحب القصص الفردية، وله في قصص الحب الشرقي مآرب آخرى.

سؤال: ماذا يحدث الآن؟

جواب: لقد أعلن الرئيس عن ليلة الدخلة في الزمان والمكان المناسبين، وأدخل عليها كل زناة الليل، فالعنين، اللي ميعرفش، قاتل متسلسل في كل الثقافة العالمية.

المدن