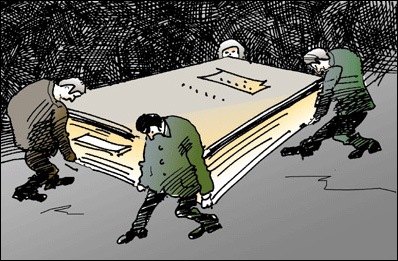

الدين والدولة في نظم البلدان الأوروبية المعاصرة وأحوال مجتمعاتها/ فيليب بورتييه

اضطرت البلدان الأوروبية إبان دخولها في الحداثة السياسية، إلى معالجة مسألة بالغة الخطورة هي المحل الذي يتوجب عليها أن تنزل عنه للكنائس في عالم قائم على أركان بشرية وإنسية خالصة. وكان على هذه البلدان أن تبتكر طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشــر حلولاً حقــوقية وقانونية. وانتهجت في هذا السبيل نهجين خرجت بهما، أو من طريقهما، من الجمهورية المسيحية. النهج الأول هو «الطائفية» التي أوجبت تعاوناً وثيقاً بين الدولة وكنيسة (أو مذهب كنسي) بعينها ومن دون غيرها، وذلك في إطار يراعي الحريات الحديثة.

ويسود هذا المثال في البلدان البروتستانتية والأرثوذكسية، وينهض على أصلين أو مبدأين: مبدأ المراتب – وبموجبه تقر الدولة للمذهب الغالب بمسؤوليات عامة، وبحصانات وحريات تخصها بالمذهب الغالب وتقصرها عليه من دون القوى الدينية الأخرى. ومبدأ التسامح- فتقر للمذاهب الأخرى بحقوق وحريات أدنى مرتبة من تلك التي تتمتع بها الكنيسة الوطنية. وهذا النظام يقر بالحريات ولكنه يرفض المساواة. واختارت الدنمارك وإيسلندا (اقترع الإيسلنديون على إبقاء هذا النهج في 2012)، والسويد، إلى عام 2000، والنروج إلى عام 2012، «الطائفية»، وقدمت الكنيسة اللوثرية. وحذت على هذا المثال إنكلترا (مع الكنيسة الأنغليكانية). ويلاحظ المراقب سمات شبيهة في القانون العام اليوناني الذي يعلي مكانة الكنيسة الأرثوذكسية.

ويقوم النهج الثاني، وهو يسود البلدان الكاثوليكية، على مبدأ «الفصل» بين الدولة وبين الكنائس. وسند الدولة، في هذه الحال، هو استحالة الحفاظ على الرابطة بكنيسة رومانية تنكر، على خلاف الكنائس البروتستانتية والكنائس الأرثوذكسية (وإن على قدر أقل)، سيادة الدولة. وعلى هذا، تقوم الكنائس خارج دائرة العلاقة بالدولة ومرافقها العامة، وتستوي المذاهب وهيئاتها على قدم قانونية وحقوقية واحدة. والميل إلى الفصل غالب في البلدان الكاثوليكية كلها، في إيطاليا أواخر القرن التاسع عشر، وفي البرتغال في العقد الثاني من القرن العشرين، وفي إسبانيا في ثلاثيناته، وفي فرنسا طبعاً في الأعوام 1880-1905. وهذه السيرورة تبلغ تمامها أو تنكص دون بلوغه بحسب القوة السياسية والاجتماعية التي تتمتع بها الكنيسة. وهي عقدت أحلافاً مع قوى اجتماعية «رجعية» (الكتلة الريفية أو الجهاز العسكري، على سبيل المثال) أتاحت العودة إلى مثال طائفية تقليدية، كان سندها وحدة الاعتقاد أو إنكار الحريات الحديثة، على نحو الحال في إسبانيا الفرنكوية. وبين النهجين ثمة نهج مختلط على مثال ألمانيا.

وفي المثال الطائفي، ترجح الدولة كفة الكنيسة الغالبة، ما عدا في إنكلترا. فالبرلماني اليوناني هو الهيئة التي تقر موازنة الكنيسة، وتتولى الدولة تسديد مرتبات الخوارنة والمطارنة. وفي الدنمارك تجبي أجهزة الدولة ضريبة إكليركية من السكان اللوثريين. وتتمتع كنيسة الأمة بامتيازات رمزية. وتساهم كنيسة الأمة بصوغ التصورات القومية. فينصب الملك في كاتدرائية كوبنهاغن ويترأس الأسقف الاحتفال بالتنصيب. وفي اليونان، يؤدي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنواب القسم باسم «الثالوث المقدس ذي الجوهر الواحد» في حضور بطريرك كنيسة المسيح الشرقية. وهو ما رفض رئيس الحكومة الحالي ألكسيس تسيبراس أن يفعله. ولقاء الإقرار هذا تزاول الدولة مراقبة قوية على هذه الكنائس. فأنظمتها الداخلية وشعائرها لا تسري إلا بموافقة البرلمان. والهيئة الكنسية إدارة من إدارات الدولة.

ولكن هذا الحلف لا يفضي إلى النزول عن السيادة السياسية. ففي البلدان التي مر تناولها، يساير التشريع ميول الاستقلال الاجتماعية والثقافية فوق مسايرته إياها في بعض البلدان التي تأخذ بالانفصال وتنتهج نهجه، على ما يرى في مسائل بيولوجية وأخلاقية. ولما ارتضت الكنائس اللوثرية والأرثوذكسية سيادة الدولة، وارتضت تبعيتها للسلطان السياسي، لم تحتج الدولة إلى الانفصال عن كنائس منقادة لها: ولقاء ذلك سايرت الكنائس الحداثة ومترتباتها من غير حرج ولا ضيق. وعلى خلاف هذا النهج أبدت الكنيسة الكاثوليكية على الدوام برمها بالسلطان السياسي. فقال الكاردينال فيليب بارباران، رئيس أساقفة ليون في أيلول (سبتمبر) 2012: «البرلمان ليس أبانا الذي في السموات»، منكراً قانون الزواج للجميع.

والنهجان الطائفي والانفصالي قرينة على انقسام المجتمعات الأوروبيــــة نفسها. فالمجتمعات التي اختارت الصيـــغة الطائـــفية وقف أهلها مجمعين وراء الديانة الغالبة، وتوسـلوا بها إلى إرساء الأمة على ركن مكين. وفي جنوب أوروبـــا الكاثوليكي، يطعن شطر من السكان على دور الكنيسة ويرى أنها عقبة على طريق التحرر ولا يراها حليفاً صادقاً للــدولة. ففي فرنسا والبرتغال وإسبانيا، وعلى قدر أقل في إيطالــــيا، نشــأت الدولة على تمزق داخلي كان الخلاف الديني محوره. فهناك جماعات أرادت الجمع بين الأمة وبين مادتها الدينـــية، ولكنــــها لم تفلح في حمل المجتمع كله على الإجماع. ورأت جمـــاعات أخرى، انتزعت الغلبة في معظم الأحيان، أن الأمـــة لا يستقيم أمرها إلا بالانقطاع من الرواية الدينية. وهـــذا علــــة الحرب الفرنسية – الفرنسية والحرب الإسبانية – الإســــبانية. ولخص الفيلسوف الإسباني ميغيل دي أونامونو (1864-1936) الحال بالقول: «الإسبان كلهم يمشون وراء الراهب، بعضهم يحمل خشبته والآخرون يحملون الهراوة».

واليوم نشهد تقارباً بين النهجين، الطائفي والانفصالي، ويجوز الكلام على «نهج رمادي». مثلان على ذلك: في عام 2000 قررت السويد فصل الكنيسة اللوثرية عن الدولة ودعاها إلى ذلك حكم المحكمة العليا الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانتها على تمييزها مواطناً (فنلندياً) ألزم أداء ضريبة طائفية. والنظام الانفصالي بدوره يعاني حرجاً، فالدولة الفرنسية مضطرة إلى التخلي إلى الحياة والنزعات الدينية عن بعض المجال. والعلمانية الفرنسية أرسى أبنيتها قانون 1905 نزولاً على رسم فيكتور هوغو: «الدولة في حماها، والكنيسة في حماها». ولا مناص من الملاحظة أن الخاص والعام يتفاعلان على الدوام منذ 40 سنة، شأن الهيئة الدينية والهيئة السياسية.

ومنذ منعطف ستينات القرن العشرين تجبه الدول الأوروبية تحديات مشتركة. والتحدي الأول هو غلبة النوازع الفردية على المجتمعات، وآية هذه الغلبة انفكاك الأفراد من جماعاتها الأصلية ومن معتقداتها، وكثرة الذين لا ينسبون أنفسهم إلى معتقد. وهذه الظاهرة ترى في البلدان كلها، ولا تستثنى تلك التي رست على التجانس الديني، شأن السويد أو اليونان. وأدى التعدد في هذين البلدين إلى إضعاف المثال الطائفي. ويصاحب غلبة النوازع الفردية التماسُ الإقرار بالهويات الفردية وغير الجمعية.

والتحدي الثاني مصدره العولمة. فهذه شرَّعت أبواب مجتمعاتنا على أهالي بلدان جديدة قد لا يشاركنا بعضها التسويات الزمنية والمدنية التي انتهى إليها السكان المستقرون والمقيمون. وينادي بعض القادمين برغبتهم في إشهار انتماءاتهم ومعتقداتها وشعائرهم. فالمعايير الأوروبية العليا لحقوق الإنسان المساواة بين أحوال أصحاب المعتقدات. ونجم النهج الثالث أو الرمادي الذي سبق الإلماح إليه عن تحولات صاحبت العولمة وغلبة النوازع الفردية. وأقرت الأنظمة الحقوقية والقانونية للمعتقدات الدينية ببعض العمومية والعلنية، ومالت إلى توحيد أحكام الديانات في القانون، على أن تسري الثقافة الليبرالية على الأحكام الشرعية المتفرقة.

ويلاحظ أن انقسامات أهلية وعميقة سابقة تميل إلى التواري. فالرأي العام الفرنسي كان في معظمه يُدين تمويل المدرسة الكاثوليكية من المال العام، وهو يرضى بهذا التمويل اليوم (80-85 في المئة منه). والكنيسة الكاثوليكية تتآلف مع الديموقراطية ومع النزعات الفردية. ويحمل هذا الدولة على الرجوع عن الصدام مع الكنيسة والإقرار بدورها في الاستقرار الاجتماعي، بينما أدت هجمات 11 أيلول (سبتمبر 2001) وحوادث 2011-2012 الإرهابية على الأراضي الفرنسية إلى تعاظم التحفظ عن «الإسلاميين». ومنذ العقد السادس من القرن العشرين تبلورت موجة ثالثة من الحقوق هي الحقوق الثقافية (بعد الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية). ومن طريق الحقوق الثقافية يسع الحياة الدينية العودة إلى دوائر الحياة العامة فيقول الباسكي (المواطن الفرنسي أو الإسباني من بلاد الباسك): لماذا لا تقر الدولة، وهي منفذة إرادتي و»كاتب» هذه الإرادة، علناً بهويتي التي ارتضيها واشهرها ما دمت لا أضير حرية غيري؟

ولا شك في أن هذه المسوغات والمعايير الجديدة، والهيئات الأوروبية سندها، تمتحن أنظمة الفصل بين الدين والدولة. ونظام 1905 العلماني الفرنسي، القائم على الحقوق السياسية، أراد حصر المعتقدات والانتماءات في دائرة الحياة الخاصة. وعلى نقيض التخصيص أو الخصخصة تحمل الحقوقُ الثقافية على العمومية أو التعميم. ومنذ عقد الستينات، في مستطاع الموظفين الحكوميين طلب أيام عطل خاصة في الأعياد الدينية. ولكن مسألة الحجاب أظهرت، ومنذ العام 2000، أن على الحرية الدينية الانضباط في أطر النظام الدستوري الديموقراطي – الليبرالي.

* مدير بحوث في مدرسة الدراسات العليا، عن «لوموند» الفرنسية (ملحق «كولتور إيه ايديه)، 17/10/2015، اعداد منال نحاس.

الحياة