الذميّة المشرقية وعلاقتها بالسلطان/ عمر قدور

بعد إعدام صدام حسين، شاع في أوساط شعبية لدى مسيحيي العراق رؤية بعضهم لوجهه على القمر، تماماً كما شاعت تلك الرواية عن رؤية بعض أبناء الساحل السوري لوجه حافظ الأسد ظاهراً على القمر عشية رحيله. لندع جانباً رمزية القمر المختلفة عند كلّ من الجانبين، وما يمثّله حافظ الأسد بالنسبة الى أبناء «عشيرته». فالتحسر على صدام حسين لدى مسيحيي العراق ينتمي إلى ذهنية مختلفة غير مبنية على الخوف من فقدان السلطة، بمقدار ما هي قائمة على الخوف من انعدام الأمان بعد رحيل «الأب القائد» الذي اضطهد الجميع، لكنه لم يستهدف المسيحيين على نحو مباشر أو خاص.

أعلى وأهم منصب تسلّمه مسيحي عراقي في عهد صدام كان منصب وزارة الخارجية الذي أُعطي لطارق عزيز، وهو كان أيضاً نائباً لرئيس مجلس الوزراء. اسمه الحقيقي ميخائيل يوحنا، وتغيير اسم ميخائيل يعيد إلى الذاكرة تلك القصة المزعومة عن اعتناق ميشيل عفلق الإسلام في العراق، كما أعلنت السلطات العراقية بعد وفاته. يبقى أنها حالة غير معتادة أن يُعرف مسؤول عربي باسم مستعار بقصد التعمية على اسمه الأصل، وكأنه بهذا ينضم إلى الفنانين اللبنانيين، والسوريين بدرجة أقل، الذين عمدوا إلى اختيار أسماء «محايدة» لتحقيق مقدار أكبر من الانتشار خارج الحدود.

المثال السابق ليس فردياً بدلالته، فهو ينمّ عن ذمية فاقعة لا يغطيها ادّعاء العروبة، ولا ادعاء العلمانية في بلد اعتمد الأسماء الرباعية لمواطنيه لتحديد انتمائهم العشائري. الأهم أن تلك الذمّية لم تكن محل احتجاج من المعنيين بها. فمسيحيو العراق لم تعرف عنهم مناهضة لنظام «البعث» أسوة بشيعته وأكراده، وأغلب الظن أن الفئات الواسعة منهم كانت قانعة بالحد الأدنى الذي يجنّبها خطر الوجود نفسه ضمن غالبية إسلامية متصارعة. وكما نذكر، تسبب الصراع الطائفي الذي تلى إطاحة صدام بموجة نزوح مسيحي كبيرة، على رغم عدم انخراط المسيحيين في الصراع الطائفي الشيعي- السنّي آنذاك. غير أن استهدافهم والمصالح الضيقة المتأتية منه، لم يكن ذا كلفة بالنسبة الى الأطراف المعتدية، لأنهم بحق الطرف المستضعف غير المؤهل لرد العدوان.

في مصر، يحتاج الأقباط من أجل بناء كنيسة إلى ترخيص من رئاسة الجمهورية، مع ذلك يُنظر بتخوين إلى أقباط الخارج الذين ينشطون لكشف مظاهر التمييز ضد أقرانهم في الداخل، خشية تأليب الأكثرية المذهبية عليهم. انكشاف دور نظام حسني مبارك في حوادث الحرق والاعتداء على الكنائس لم يدفع إلى تبني موقف حازم من «الدولة العميقة»، والتغييرات التي تلت إسقاط محمد مرسي لا تقدم منفعة لوضع الأقباط سوى إعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل تسلّم «الإخوان» السلطة.

في سورية، كسب حافظ الأسد «مودة» المسيحيين في الطور الأول لتدخل قواته في لبنان، إذ فُهم آنذاك على أنه حماية لمسيحيي لبنان. غير أن عهداً طويلاً في ما بعد من استهدافه إياهم لم يؤثر في العلاقة الودية مع أقرانهم في سورية، ونال السوريون القلائل الذين تعاونوا مع «الكتائب» أو «القوات اللبنانية» عقوبات هي الأقسى، وصل بعضها إلى الإعدام بتهمة التعامل مع إسرائيل. ضمانة العلاقة بين مسيحيي سورية وبلدهم كانت تمر أيضاً عبر الرئاسة، تحديداً عبر العلاقة المباشرة بين رؤساء الطوائف المسيحية وشخص الرئيس، مع أن المسيحيين لم يُستهدفوا من أية جهة أخرى في عقود ما بعد الاستقلال، والاستهداف الوحيد لكنائسهم في مدينة حماة أتى من قوات النظام مع اقتحامها المدينة مطلع الثمانينات من القرن العشرين.

لبنان لا يعدو كونه الاستثناء الذي سينضم إلى القاعدة، فالمسيحية التي كان أصحابها يروّجون لها بصفتها جوهر وجوده، جرى الالتفاف عليها من الأطراف الأخرى، وبدعم من نظام الوصاية السوري، تحت شعار عروبة لبنان. العروبة من وجهة النظر هذه تنص تحديداً على تجريد لبنان من خصوصية الوجود المسيحي فيه. الخسارة المسيحية في الحرب الأهلية، والقضاء على ما يسمى المارونية السياسية، لم يكونا لمصلحة تأسيس دولة مواطنة متكافئة، فكرّس نظام الوصاية (إلى غير رجعة كما يبدو) موازين جديدة للقوى يتحول فيها الوجود المسيحي إلى نوع من الذمّية المستترة، والمعطوفة بقوة على الحضور المسيحي المتآكل في الشرق العربي.

أيضاً في لبنان، لم تتخذ الغالبية المسيحية موقفاً مشجعاً تجاه التغيير في سورية، على رغم المعاناة المديدة من نظام الوصاية. فكرة التغيير في حد ذاتها بدت مخيفة قبل زمن طويل من نشاط الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سورية.

الأمثلة كلها تدلل إلى شيوع نظام ذمّي غير معلن في دول المشرق العربي… مظاهر التكاذب والنفاق التي شاعت بين رجال الدين من الطرفين، برعاية وطلب من النخب السياسية، لم تكن إلا لتؤكد هذا، أو لتؤكد وجود مشكلة حقيقية يتم نفيها موسمياً. طوال عقود، استُخدِم الوجود المسيحي لإثبات أننا متسامحون ومولعون بالتنوع… ولأن ترف تداول هذه المقولات يقتصر على النخبة، بدا الوجود المسيحي أشبه بأيقونة في بعض الصالونات، وعلى نحو خاص في صالون السلطان الذي يمنح الحماية من الزوال.

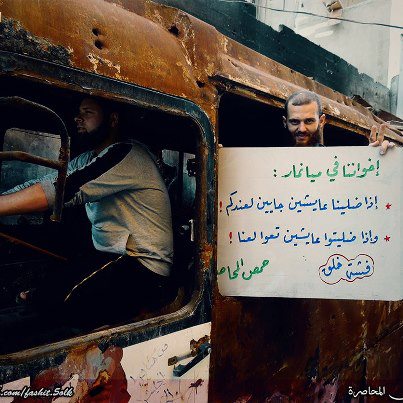

أيضاً، الأمثلة كلها تدلل إلى اصطفاف بعض مسيحيي الشرق مع أنظمة الاستبداد، على رغم تدني منفعتهم من وجودها، أو اقتصارها فعلياً على استبعاد فكرة التغيير المخيفة. المؤسف أن الحديث عن التسامح والتنوع لا يلحظ أنهما يندرجان فقط في متخيَّل الأقوى عن نفسه، ولا يلحظ الذمّية المتضمَّنة حتى في هذا الادعاء، وهو بالتأكيد لا يطمئن «أهل الذمة» إلى مستقبلهم في المنطقة. تهجير المسيحيين من جانب «داعش» هو استكمال لهجرات أكبر كانت تحدث بصمت، وما لم يُعَد توطين المسيحية في المنطقة فلا معنى للحديث عن الوجود المسيحي، أو التشدق بأن هذه البلاد مهد المسيح. الوجود الفعلي يبدأ حقاً عندما لا يتعلق المسيحيون بسلطان جائر خشية الأسوأ، وعندما يتمكنون وحدهم، أو بالاجتماع مع الآخرين، من المطالبة بحقوقهم العامة والخاصة. ثم، حينها، لنسمع آراءهم عن التنوع والتعدد.

الحياة