الرئيس المستقيل من حزبه

طيب تيزيني

جاء «الربيع العربي»، وانفتحت معه أبواب لا تغلق، بعد أن فُتحت، ونعني هنا بذلك أبواب البحث العلمي، خصوصاً منها ما يتصل بالفكر النظري والسياسي. يحدث ذلك بوتائر متصاعدة، طرداً مع اتساع الأسئلة التي يطرحها ذلك “الربيع العربي” سطحاً وعمقاً، بل نحن نلاحظ أن تلك الوتائر المتصاعدة تحمل أسئلة مقترنة بهزات قد تبدو مداخلَ إلى نمط أو آخر من الاضطرابات، التي تهدد بتصدعات ليست بسيطة، كما يحدث الآن في مصر. وهذه الملاحظة تصدْق على حالات عربية أخرى، مثل ليبيا وسوريا، وربما كذلك تونس واليمن، فكأن خطّاً واحداً ينْظم بلدان “الربيع العربي”.

في سياق الأحداث “الربيعية” ظهر مِن المثقفين والسياسيين والمهتمين والمتضررين مَنْ راح يُعلن أن “الربيع العربي” المعْني ليس أكثر من حَدَث يجد مصادره في التاريخ العربي، وفي الغرب الأوروبي الأميركي الناقم على “التطورات التقدمية”، التي أنجزتها البلدان العربية على صعيديْ المقاومة المناهِضة للعدو الإسرائيلي أولاً، و”التقدم التنموي” المبشِّر ثانياً في بلد عربي أو آخر مثل مصر وسوريا واليمن. ويرى أولئك المثقفون والسياسيون أن الأحداث القائمة راهناً في البلدان العربية المعْنية ما هي إلا تعبير عن معاندة للتاريخ: فالثائرون هنا وهناك وهنالك ارتكبوا-بحسب ذلك- خطأ، بل خطيئة لا تُغتفر، حين خرجوا إلى الشارع، مُنادين للحرية والكرامة والعدالة، وضد الاستبداد والفساد والإفساد. فهم-في ذلك- خرجوا على الشرعية الانقلابية، أو العسكرية، أو الأمنية أو الحزبية الشمولية الاستفرادية وغيرها. وفي هذا وذاك كله، يتضح تغافل ذوي السلطة ومَن حولهم عن أسباب خروج الشباب إلى الشوارع، مفرِّطين بالتجربة البشرية القائلة إن الإصلاح الحقيقي لبلد مثل سوريا، وعاش مايقرب نصف قرن من الزمن، فضيلة عظمى، من ثم ليس رذيلة أو خيانة تتم بالتواطؤ مع قوى الشر المناهِضة لسوريا داخلاً وخارجاً.

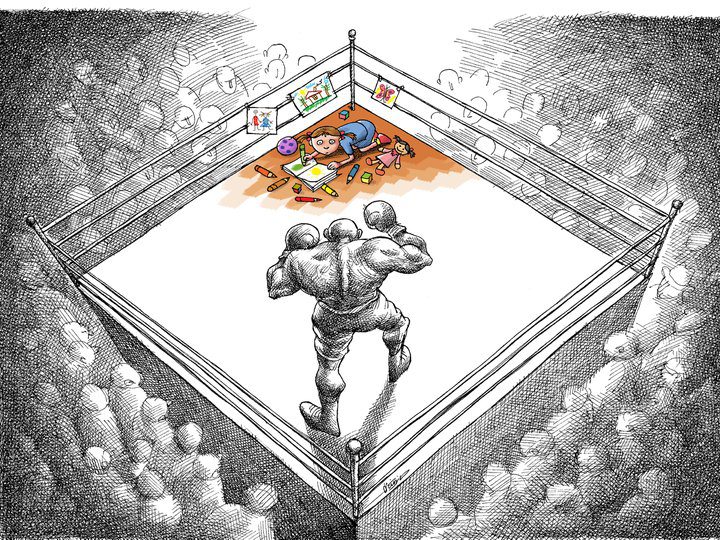

ذلك كان أحدَ أهم ملامح أحداث الانتفاضة التي اندلعت في سوريا قبل سنتين ونيف. وقد تجلّت تلك “الخطيئة” في سوريا بتغافل النظام فيها عن الرسائل الكثيرة، التي أرسلها إليه سوريون من مواقع متعددة، وكان عليه أن يقرأها بدقة واهتمام وبكيفية مُفعمة بالصدقية العلمية والشغف المعرفي والنقدية الشفافة، وبالتوافق مع باحثين ومفكرين ومثقفين وفي هذا وذاك، تبرز أهمية دور الرئيس في جمع الصفوف وتوفير وسائل البحث العلمي، بل كذلك في البحث العلمي؛ مع الإشارة الكبرى المتمثلة في وجود مركز دراسات استراتيجي يقدم ما يتوافر من مصادر ومراجع. وسنكون مُقصّرين إنْ لم ننتبه إلى الدراسات والندوات والآراء، التي اتجهت للبحث في شخصية الرئيس الذي يمثّل حزباً أو تنظيماً، وذلك من موقع الإشارة إلى أن هذا الرئيس الذي يصل إلى الرئاسة بوصفه قائداً لحزب أو عضواً فيه، من المناسب بالنسبة إلى تمثيله لهذا الحزب ولشعبه معاً، أن يعلن انسحابه منه، ليصبح “رئيساً للشعب”؛ مّا يجعل حركته في حقل العلاقات بين التيارات والأحزاب والمجموعات السياسية وغيرها، أكثر حيوية وصدقية وقدرة على التحرك عموماً؛ دون أن نعتقد أن الرئيس لا يملك آراء يختلف فيها عن الآخرين.

ما نواجهه الآن في مصر يقدم درساً علمياً وسياسياً ذا حساسية كبرى للنظر في موقع “الرئيس” عموماً، وفي حالة “الربيع العربي” على نحو مخصّص. هذا الدرس يتمثل بضرورة إنتاج منظومة من المشاعر والمعارف ذات الطابع العمومي الشعبي يشتغل في ضوئها الرئيس، كي لا ينحصر في دائرة حزبه أو مجموعته، وإنما من أجل أن يمارس دور الرئيس للجميع، بحيادية دقيقة ومرنة، وضمن مجتمع مدني يقوم على المواطنة والديموقراطية ومبادئ التداول السلمي للسلطة والمساءلة، وغيره ومن شأن هذا أن يعني إنتاج دستور جديد يؤسس لذلك ويكرّسه. مع الإشارة إلى أن تحقيق ذلك قد يكون شائكاً، ويتطلب بذل جهود مكثّفة. كما قد نقول، إن التحزب للحقيقة والمعرفة والوطن أمر يمسّ الجميع ومطلوب من الجميع؛ بعكس ماهو الحال بالنسبة إلى التحزب لحزب أو مجموعة تحزباً (مغلقاً وذا بعد واحد). إن هذا خطأ قاتل.

الاتحاد