الربيع العربي والأنسنة المغدورة/ طلال المَيْهَني

ترافق انطلاق الحراكات الشعبية، التي عمّت دولاً عربية عدة، مع خطابٍ طَموحٍ يبشر بتغييرٍ إيجابي، مع نفحةٍ عموميةٍ من «الأنسنة» (ضمن النطاق الوطني على الأقل). لكن ما يجب التوقف عنده هو سرعة تدهور واختفاء هذا الخطاب الجامع والإيجابي، وتحوله إلى خطابٍ متفسخٍ ورجعيٍّ يدعو إلى الإبادة والتقوقع والكراهية. نلحظ هذا في سورية مثلاً، على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى الحوارات اليومية والمزاج العام لشرائح واسعة من السوريين.

قد يشير ما سبق إلى أن «البعد الإنسي» (الإنساني) الذي زيّن خطاب الأطراف المعارضة في بداية الأحداث لم يكن تعبيراً صادقاً ومتصالحاً مع ذاته، بل مجرد تسويقٍ دعائي موقت يصب في نطاق ضرورات المرحلة، في محاولة غير ناجحة لتغطية التناقضات والتوترات المتراكمة والمسكوت عنها. لكن المؤكد أن هذا التدهور حقق تماماً رغبة النظام القمعي في تشويه الصوت المعارض وتحويله إلى صورةٍ مسخيةٍ مرآتية عنه. وبالنتيجة تطابقت مساعي النظام لتشويه المعارضة مع استعداد المعارضة، وفي شكلٍ ساذجٍ وشبه طوعي، لمثل هذا التشويه.

الوضع ذاته يتكرر في صورةٍ مشابهةٍ في ليبيا واليمن، وفي صورةٍ أقل كارثية، ربما، في مصر وتونس: لا نرى تغييراً حقيقياً على مستوى المنظومة الثقافية أو العقلية القائمة، بل كل ما هنالك تغيرٌ في أسماء أولئك الذين يشغلون كراسي الحكم. يضاف إلى ذلك صعودٌ طاغٍ، وغير مسبوق في العصر الحديث، لتطرفٍ ظلامي.

القاسم المشترك وسط هذا الاضطراب هو هدر الإنسان/الفرد (إن أردنا استعارة مصطلح مصطفى حجازي)، هذا الهدر الذي لم يتغير، ولم يخضع إلى معالجةٍ عميقة وصريحة. إذ لم تسمح حالة التفاؤل والنشوة، التي رافقت الأحداث المتسارعة للحراكات الشعبية، بتجاوز آثار التهميش المزمن للإنسان/الفرد في سياق منظومةٍ ثقافيةٍ مترسخةٍ فاقمها صعودُ «الأنظمة التقدمية»، فضلاً عما سبقها وما تلاها من منظوماتٍ إسلامويةٍ ما قبل حداثية، ما أدى إلى استفحال العنصرية والفاشية، والتفاني في إثبات التمايز عن «الآخر المنحط».

وهكذا يحتل الحلم المؤدلج أو الرمز المقدس، في منطقتنا، موقعاً يفوق، من حيث الأهمية والقيمة والأولوية، حيوات ملايين البشر الذين لا بأس من التضحية بهم في مذبح العُصاب الأيديولوجي. نجد أثر ذلك على المستوى اللغوي مع شيوع المصطلحات المرتبطة بتمجيد البطولة والشهادة والموت، وربط مفاهيم الحياة والفن والإبداع بمعانٍ سلبيةٍ وخارجةٍ عن نطاق الفضيلة. كما نجد ترجمة ما سبق على المستوى العملي، كما في رؤيتنا المتكررة لاحتجاجاتٍ تعم «العالم العربي والإسلامي» على رسومٍ كاريكاتوريةٍ أو رواياتٍ تتناول رموزاً دينية، أو في ممارسة البعض لعنفٍ دمويٍّ ظلامي «انتقاماً» ممن عبر عن رأيه بالريشة والقلم.

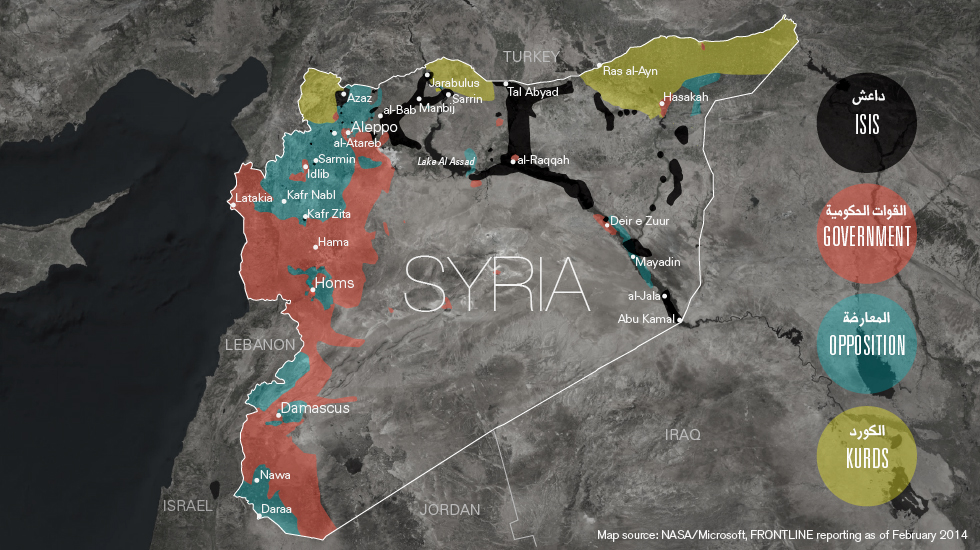

في المقابل لم يحرك هذا «العالم العربي والإسلامي» نفسه ساكناً – بطرق حضارية ومتوافقة مع روح العصر – لوقف ما يرتكبه النظام، أو نبذ ما يقوم به «داعش»، أو للتضامن مع ملايين السوريين المشردين والنازحين. وإن فعل وتحرك هذا العالم فمن طريق الجهود الإغاثية التي لا تقدم حلولاً جذرية للكارثة، أو عبر التلاعب بالقضية السورية كورقة، أو عبر تأجيج العنف وما يتلو ذلك من إمعانٍ في هدر الإنسان.

ما تمر به المنطقة في هذه المرحلة ليس بالغريب أو المفاجئ، فتاريخها مملوء بمحاولاتٍ جريئةٍ لتحرير «الإنسان»، ومن هذه المحاولات ما أخذ شكل صراعٍ فكريٍّ حقيقيٍّ وخلاّق كان يمكن أن يدشن بذوراً لـ»أنسنةٍ» رائدةٍ في العصور الوسطى. إلا أن الفشل والتهميش كان مصير هذه المحاولات التي نادراً ما استطاعت أن تتجاوز حدود النخب والوصول إلى شرائح عريضة من الناس. فزمن الفارابي ويحيى النحوي والتوحيدي ومسكويه والقاضي عبد الجبار والرازي ما لبث أن أُجهض على يد استبدادٍ سِراطيٍّ (أرثوذوكسي) متحالفٍ مع استبدادٍ سياسي، وسط تصفيق «العقلية الجمعية» التي تخاف الخروج من أسر الأعراف والتقاليد الجامدة. ولم يبقَ من تلك المحاولات التاريخية سوى مخطوطاتٍ تنتظر من يطّلع عليها، ومزاوداتٍ وفانتازيا خطابية يستغلها شعبوياً من كان السبب في إجهاضها، أي أولئك القائمون على الخطاب الديني/السياسي! وتأتي التطورات التي نعيشها هذه الأيام، عبر توظيف ماكينةٍ إعلاميةٍ ضخمة، لتجهض محاولةً جديدةً في التاريخ المعاصر، وتعمل على عزل شعوب المنطقة مرةً أخرى عن أي «خطابٍ إنسي» واعد، وعن أي جهدٍ فكريٍّ جاد في هذا المجال، فكم عدد المنابر الإعلامية/الدينية/السياسية العربية التي تعرض وتناقش نتاج الباحث الراحل محمد أركون؟ أو أعمال الموجة الحديثة من المستشرقين من أمثال جوزيف فإن إيس وغيره؟ أو فكرة «الأنسنة» بعيداً عن اتهامات الكفر والإلحاد والزندقة؟ وكم نسبة من يتفاعل مع ذلك من عموم جماهير شعوب المنطقة؟

ما أشبه اليوم بالأمس! فمرةً أخرى تفوتنا الفرصة، ومرةً أخرى يضطر الإنسان/الفرد في منطقتنا، كي يشعر بقيمةٍ لوجوده في القرن الحادي والعشرين، يضطر لأن يكون جزءاً من قطيعٍ ما، وأن ينتمي إلى خندقٍ من آراء الجماعة، وأن يلتحف بعباءةٍ مهترئةٍ من الأفكار. هذه «القَبَلِية الرمزية» ليست سوى استمرارٍ للقَبَلِية المتعارف عليها؛ تلك الضاربة في عمق التاريخ بخيامها وأوتادها، وبغارات الكَرِّ والفر، ودعوات الثأر والوأد، وعقلية الوصاية وجمود الزمن: ما تغير هو إتقان الضغط على الزناد، بعد التخلي عن الترس والرمح، أما الثابت الأصيل فهو، وبكل أسف، الإنسان/الفرد الذي لا يزال مقهوراً مهدوراً بلا قيمة.

* كاتب سوري

الحياة