الرياء الروسي – الأميركي في سورية/ وليد شقير

إذاً، هناك استراتيجية أميركية لسورية. هذا ما أنبأنا به وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. والوسائل هي إبقاء القوات الأميركية في سورية، والعمل الديبلوماسي من أجل حل سياسي يخرج بشار الأسد بنتيجته من الرئاسة، والهدف هو منع عودة «داعش» وإنهاء نفوذ إيران الذي يتمدد على الأرض السورية وفي قلب مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية.

ومع أن المضمر في كل هذه الاستراتيجية هو وقف استفراد روسيا بالنفوذ على بلاد الشام، بعدما أمعنت في تجاهل الدور الأميركي تارة عبر ابتداعها مرجعية آستانة، وأخرى عن طريق اختراعها منصات للمعارضة السورية في موسكو وغيرها، وأخرى بخلقها أطراً لجمع السوريين في سوتشي بهدف تذويب المعارضة المعتدلة للنظام، فإن واشنطن سبق لها أن سلمت لموسكو بكل هذه الأطر، وتركت لها هندسة مشاريع الحل السياسي على قاعدة حفظ مصالح إسرائيل بإبعاد إيران و «حزب الله» عن حدود الدولة العبرية، وراهنت على أن تساهم شراكتها مع الروس في تقليص نفوذ طهران في سورية بعد أن عدّل دونالد ترامب توجهات الإدارة الأميركية حيال تمدد الحرس الثوري. وقبلت بموازاة هذا الرهان، ببقاء الأسد الذي تعتبر الآن أنه وعائلته لا يمكن أن يلعبا دوراً في حكم سورية.

اكتشفت واشنطن أن موسكو إما غير قادرة أو أنها لا ترغب، في الحد من النفوذ الإيراني الذي تعتمد على وجوده الميداني في تثبيت أهدافها في سورية. ومن أهم الاختبارات لعدم القدرة أو عدم الرغبة، كان فشل اتفاقها مع الجانب الروسي على منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية حيث استمر النفوذ الإيراني في التمدد في محافظة القنيطرة. والدليل استمرار القصف الإسرائيلي لمخازن «حزب الله». ولم تنجح خطة واشنطن في قطع الطريق على كوريدور طهران الممتد من حدودها إلى العراق وصولاً إلى سورية، ثم إلى لبنان. وبناء الأوهام العربية والأميركية على التعارض في المصالح الروسية والإيرانية، بدا سراباً. فموسكو لم يرف لها جفن في إسقاط اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي صاغته منذ أيار (مايو) السنة الماضية مع إيران وتركيا في آستانة، وشملت محافظة إدلب، شمال حمص، الغوطة الشرقية والجنوب السوري، حين أعادت إطلاق العمليات العسكرية بوحشية وقحة، بالتعاون مع قوات النظام و «حزب الله» في هذه المناطق، في ظل سكوت تركي كامل لم يخرقه إلا احتجاج خجول على استهداف إدلب بعد أن كانت قمة سوتشي الروسية- الإيرانية- التركية أوكلت إلى أنقرة أمر إدارة التهدئة فيها. بل أن مهندسي السياسة الأميركية وجدوا أن بوتين تمكن من اجتذاب أنقرة وضمان سكوتها عن خرق مناطق خفض التصعيد، مقابل إعطائها حرية مواجهة التمدد الكردي في الشمال الشرقي لسورية، المدعوم أميركياً، وأن التعاون التركي الروسي لم يعد مسألة تكتيكية بل أصبح يعاكس بالكامل ما تسعى إليه واشنطن، وصولاً إلى ما يشبه التماهي والتحالف مع طهران. لم يتوقف التلاعب الروسي الذي أتقنه سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي السابق جون كيري عن إدارة الظهر للتوافقات الدولية والإقليمية حول سورية، طوال السنة السابقة التي أوحت لقاءات الجانبين أن في الإمكان تعاونهما في سورية. على العكس، تعمقت الحرب بالواسطة التي يخوضانها الواحد ضد الآخر. وما جرى من قصف على مطار حميميم وقاعدة اللاذقية الروسيين، شاهد على ذلك.

منذ عام 2011، وفي كل محطة تتنبه الإدارة الأميركية إلى أنها تفقد زمام المبادرة وموقع الشراكة في سورية، تعود فتتشدد، لكن بعد أن تكون تخلت عن خيوطها، بحرمان المعارضة المعتدلة من الدعم، لكن تصحيح «استراتيجيتها» يأتي متأخراً وسلبياً، لأن سقفه الإفادة من مأزق روسيا في تكريس انتصاراتها العسكرية باحتكار الحل السياسي.

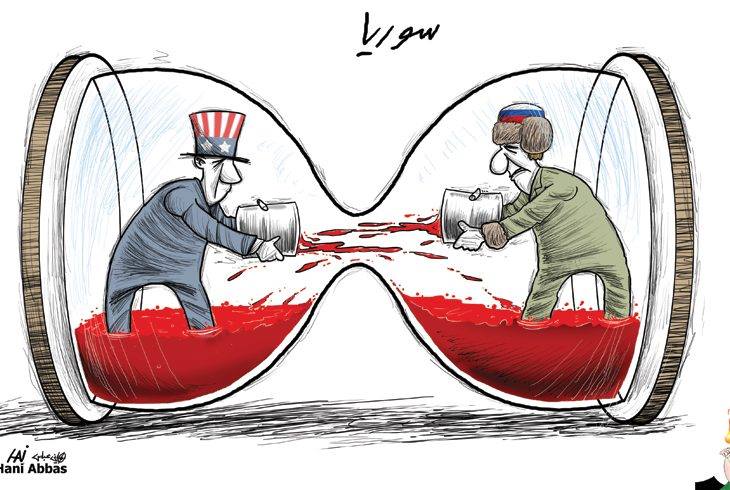

بدت القوتان العظميان تمارسان سياسة طفولية حين تنافستا على اعتداد كل منهما بأنها وراء الانتصار على «داعش» قبل أسابيع. وهما تواصلان الرياء على السوريين بالحديث عن أن لا حل عسكرياً لأزمتهم، فيما هما تتقاتلان بالواسطة في الميدان.

الحياة