“السياسة” لأرسطو: من طي النسيان إلى طي الذاكرة/ حسام أبو حامد

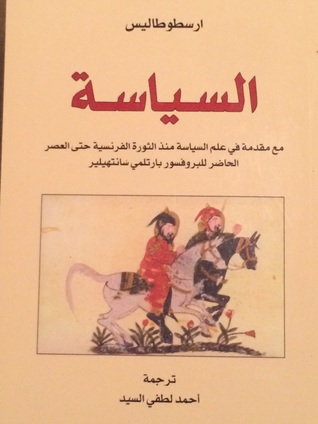

يشكل كتاب “السياسة” لأرسطو، إلى جانب كتاب الجمهورية لأفلاطون، الأساس القانوني لفهم آلية تطوير منظومات دساتير الدول المعاصرة. وتعد ترجمة أحمد لطفي السيد للكتاب، نقلاً عن الفرنسية، الترجمة العربية الأولى الكاملة بعد عثرات سياسية عطلت إمكانية ترجمته كاملاً في العصور الإسلامية السابقة، مما كان له وقع سجالي على ثقافة جيل النصف الأول من القرن العشرين.

هذا ما يذهب اليه وليد نويهض في تقديمه لكتاب “السياسة” لأرسطوطاليس، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (ط 1: بيروت، كانون الثاني/يناير 2016)، ضمن مشروع طموح بعنوان “طي الذاكرة”، الرامي إلى إعادة نشر مختارات من كتب نشرتها المطبعة العربية منذ بواكير النهضة وحتى ستينيات القرن العشرين، لإعادة الاعتبار لما نسي، أو كاد ينسى من أفكار، علّها حوصرت، أو حوربت، أو نال منها مقص الرقيب، أو لم تتوفر لها قوى اجتماعية توصلها إلى الأوساط العلمية والثقافية.

في الاجتماع السياسي

يذهب أرسطو إلى أنه لما كان الإنسان بالطبع كائن اجتماعي، فالدولة أيضاً من عمل الطبيعة. فالناس لا يعملون أبدا شيئا إلا وكان مقصدهم ما يظهر لهم أنه خير، وكل الاجتماعات ترمي إلى خير من نوع ما. لذا، فإن أهم الخيرات كلها يجب أن تكون موضوع أهم الاجتماعات الذي هو الاجتماع السياسي أو الدولة.

الأسرة عند أرسطو وحدة اجتماعية طبيعية، تقوم على نزعة طبيعية في الحفاظ على النسل، واجتماع عدة عائلات إنما هو القرية، واجتماع عدة قرى يؤلف دولة تامة مكتفية بنفسها على الإطلاق.

والدولة بالطبع هي فوق العائلة، وفوق الفرد، لأن الكل هو بالضرورة فوق الجزء، ما دام أنه متى فسد الكل فليس بعد من جزء، وإلا لأمكن للفرد أن يستغني عن الكل خارج الجماعة، بهيمة غير مدرك للاجتماع، أو إله مكتفيا بنفسه. وإذا كان الإنسان هو أول الحيوانات سيبقى آخرها أيضا بلا قوانين أو عدل، فالعدل ضرورة اجتماعية.

نظريته في الرق

أرسطو ينحاز دائما إلى الطبع وليس ثمة عقد اجتماعي في نظريته السياسية، لذا نجده يقف على الضفة المقابلة لتلك التي يتأسس عليها الزعم بأن سلطة السيد ضد الطبع، وأن القانون وحده هو الذي يجعل من الناس أحرارا وأرقاء.

يرى أرسطو أن عناصر الاقتصاد المنزلي هي نفسها عناصر العائلة التامة، المؤلفة من الزوج والزوجة والأولاد والعبيد. وانطلاقا من أنه لا يمكن فصل الملكية عن العائلة، طالما كانت السعادة غير ممكنة دون أشياء الضرورة الأولى، فالعبد هو أداة استعمال منزلية لتحصيل الثروة الضرورية لقوام الأسرة. وكما أن الرق ضرورة كأدوات اجتماعية، فإن الأمر والطاعة ضروريان ونافعان، فالطبيعة التي ترمي إلى البقاء أرادت للبعض أن يأمر بوصفه سيداً، وللآخرين أن يطيعوا بوصفهم عبيداً، هنا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد.

إن الرق بحق طبائع البعض نافع بمقدار ما هو عادل، لكن الزعم بأنه عادل حين ينتج عن حدث الحرب هو تناقض، لأن مبدأ الحرب نفسه قد يكون ظالما، ولن يسمى أبدا عبدا ذلك الذي لا يستحق أن يكونه.

مع أفلاطون وضده

يستعرض أرسطو ما تصوره المفكرون من حكومات مثلى، وما عرفه التاريخ حتى عصره من دساتير وشرائع، محاولا استخلاص أنسب الآراء.

ويمتدح مذهب أفلاطون في الجمهورية الذي رآه ظاهرا خلابا من محبة الإنسانية بدعوته إلى التكافؤ العجيب للرعاية، ونقده عيوب الدساتير الحالية، وإسنادها إلى عدم شيوع الملكية. لكنه يرفض التضحية بالأسرة والملكية في سبيل وحدة الدولة. فالفرد هو الوحدة الحقيقية، أما الدولة فكثرة متنوعة تتحقق وحدتها بالتربية لا بوسائل أفلاطون.

إن شيوعية أفلاطون أبعد عن تحقيق غايته النبيلة. وإن كان للملكية الخاصة مساوئ، فإن العيشة المشتركة تقتل الرغبة في العمل. فالشعور بالملكية مصدر للذة، وعوضا عن تسوية الثروات يجب حسن استعمالها، فتصير الملكية الخاصة بعموم الانتفاع شائعة. فلا يمكن إعطاء غير المستحقين ما يعطى المستحقون، إذ منحت الطبيعة الناس واجبات غير متساوية وطبيعة غير متساوية، ونتيجة الشيوعية ظلم الأكثر واجبات والأعلى طبيعة.

الدستور والمواطنة

لا يكفي تعريف المواطن بأنه الفرد المولود لأب مواطن ولأم مواطنة، فهو شرط لا يمكن عقلا أن يطلب من الساكنين الأول المؤسسين للمدينة، لذا يبحث أرسطو عن المعنى المطلق للمواطن مجردا عن كل نقص، ويخلص إلى أن المواطنة تنحصر في التمتع بوظائف القاضي والحاكم. ولكن ذلك غير متاح في جميع الأماكن والدساتير المختلفة، فالمواطن على الخصوص هو مواطن الديمقراطية، حيث في غيرها لا يوجد ذلك الحق العام وغير المحدد في أن يكون المرء عضوا في الجمعية العمومية وأن يكون قاضيا. إذا المواطن فرد مخول سلطة ما وحسبه أن يتمتع بهذه السلطة ليكون مواطنا.

الدساتير جميعها التي تقصد المصلحة العامة هي صالحة لأنها تتورع في إقامة العدل، ولا بد أن يلبي الدستور حاجات الطبقات المختلفة، لأنه لن يكتب له البقاء إلا إذا كان مؤيدوه أقوى من معارضيه، ولن يحدث ذلك إلا إذا منح الدستور المواطنين المتساوين في الحقوق حقوقا متساوية، وغير المتساوين حقوقا غير متساوية.

والسلطة في الجمهورية المثلى ثلاث: الجمعية العمومية، وهيئة الحكام، والهيئة القضائية، وإذا حسن تنظيم هذه الأجزاء حسن نظام الدولة كلها.

لم يتورط أرسطو في اقتراح دستور محدد يصلح لجميع الدول في كل زمان ومكان، بل رأى أن لكل دولة دستورها المثالي الذي يتناسب معها، لكنه يضع قاعدة تبدو جوهرية، وهي أن اللامساواة بين المواطنين سبب قيام الثورات.

الثورة

كان أرسطو الأسبق إلى وضع نظرية في الثورة، ذهب فيها إلى أنه لا يوجد نظام إلا وهو معرض لخطر الثورة. ففي الأوليجاركية يثور المواطنون بسبب الرغبة في المساواة، متى رأوا أنفسهم مع أنهم متساوون على ما يزعمون ضحية الامتيازات. وفي الأرستقراطية (التي هي ضرب من الأوليجاركية) تحدث الثورة لأن الوظائف العامة هي من نصيب الأقلية الضيقة إلى أشد مما ينبغي. أما في الديمقراطية، فبسبب رغبة النبلاء أنصار اللامساواة في زيادة امتيازاتهم، لأن في زيادتها زيادة اللامساواة.

والتأليف بين المبدأ الشعبي في الديمقراطية، الذي يمكّن الجميع الوصول إلى الوظائف العامة، وبين المبدأ الارستقراطي، الذي توكل من خلاله الوظائف إلى المواطنين العقلاء، ممكن حين تصبح الوظائف ليست ذات مكاسب عبر إدارة شريفة، حيث لا يرغب الفقراء في سلطة ليس لهم فيها مكاسب، ويؤثرون التفكير في منافعهم الخاصة، وحيث يستطيع الأغنياء قبول السلطة لأنهم لا حاجة لهم إلى أن تضاف الثروة العامة إلى ثرواتهم.

أما علل الثورات فترتد إلى ثلاث: الاستعداد النفسي للذين يثورون، وغرض الثورة، والظروف القاضية التي تجلب الاضطراب والشقاق بين المواطنين. تؤدي الثورات إما إلى تغيير الدستور القائم، مما يؤدي إلى تغيير نظام الحكم، وإما إلى تغيير الحكام ضمن بنية النظام القائم.

الحكومة المثلى

الحكومات الصالحة والطالحة تخرج من بعضها بعضا. فالديكتاتورية أو حكم الفرد الفاضل العادل قد ينقلب طغيانا على يد حاكم ظالم، والأرستقراطية تكون حال صلاحها حكومة أقلية موسرة وأعيان، فإنها في حال فسادها قد تنقلب أوليجاركية، أي حكومة نخبة ظالمة غنية. والديمقراطية التي تمتاز بالحرية، تتحول حين فسادها إلى حكومة ديماغوجية وغوغائية.

وهنا يخرج أرسطو عن منهج التاريخ إلى منهج العقل، وانسجاما مع مذهبه الأخلاقي الذي يقرر فيه أن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة، يرى أنه لا يمكن قيام اعتدال إلا بطبقة وسطى تحقق التوازن بين الأثرياء وجشعهم، وبين الفقراء ولا مبالاتهم. فلا تكون الجمهورية المثلى إلا وسطا بين طرفين كلاهما رذيلة: أرستقراطية المال وديمقراطية الشعب.

إن قيام هذه الديموقراطية مرهون بمشاركة المواطنين في الحكم، واختيار ممثليهم بعد أن يتلقوا تعليما بإشراف الدولة.

الطاغية

يتوجس أرسطو من حكومة الفرد، إذ ليس ما يضمن أن يعمل الملك بعقل وحكمة. ويرى أنه من الخطر أن ترهن الأمة مصالحها عند رجل واحد، وما الطغيان إلا حكومة الفرد الظالم. ولا يقف أرسطو على الطغيان لذاته، بل ليبحث فيه باعتباره أحد الأشكال الممكنة للحكومة.

خاصية الطاغية أن يرى في كل طبع شريف اعتداء على سلطانه، لذا يطرد الأخيار من الناس الذين يرون في كل استبداد إهانة، ويقضي على أولي الألباب وكل تفوق يرفع رأسه. كما يعمل على إضعاف رعاياه وإفقارهم، ليسلبهم وسائل إسقاط الطغيان. أما خفض المستوى الأخلاقي للرعايا، وحظر كل تنور يؤدي إلى شجاعة وثقة بالنفس، فهو وسيلته المثلى، لعلمه أن النفوس الضعيفة لا تفكر في القيادة.

من أرسطو إلى مونتسيكيو

يذهب مترجم الكتاب جول بارتلمي سانتهيلير، في المقدمة، إلى أنه قد تنازع العلم السياسي منهجان: منهج العقل ومنهج التاريخ. انحيازه للأول جعله يقف مع أفلاطون أكثر من حماسته لأرسطو. ويرى أن المبادئ وأكبر النظريات والأحداث الاجتماعية كانت عند أفلاطون من قبل، لكن في حالة اختلاط وتشويش ظاهري، إلى أن رتبها أرسطو كلها وإن لم يسلّم بجميعها. أما عند أرسطو فترتيب المجموع واقع على أدق ما يكون المنهج، وإن كانت بعض التفاصيل ليست في موضعها، وإلى جانب الإيضاحات التي لها ما يبررها، كانت أخرى أوجز مما ينبغي. واصفا أرسطو بأنه مؤسس للعلم السياسي في معناه الخاص، ومنظما العلم في القرون القديمة. أما بالنسبة لمونتسيكيو فيرد ما لديه من نقص إلى توغله في منهج التاريخ أكثر مما فعل أرسطو.هنا نسأل: ألم يتوهم فلاسفة العصر القديم أنهم يقيمون علما للسياسة حين استعاروا فكرة العلم عن معارف عصرهم، التي لم تكن باستثناء رياضيات إقليدس سوى وجهات نظر مباشرة لم تخرج عن حدود الإسقاط على الأشياء؟ وإذا كان لكل نظام قوانينه، فهل ثمة علم للسياسة ممكن دون استناده فقط إلى مادته الخاصة، وقيامه على الاستقلال الذاتي الجذري للسياسي بما هو عليه؟ هل يبدأ حديث عن علم للسياسة قبل تخليصها من التصورات الأخلاقية والميتافيزيقية وأحكام القيمة؟

بينما بقي أرسطو مسكونا بفكرته عن الطبيعة والكلية والماهية، مترنحا بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون، وصل مونتسيكيو إلى دائرة السياسي من حيث هو سياسي، فلم يعالج مبادئ الحق السياسي المجردة، بل اكتفى بمعالجة الحق الوضعي للحكومات القائمة، وانتقد نظريات العقد الاجتماعي، معتبرا إياها أيديولوجيا البرجوازية الصاعدة ضد الإقطاع، حاول أصحابها إطلاق صفة العلم على قيم ملتزمة بمعارك زمانهم التي كانوا قد اختاروا أن يخوضوها.

أراد مونتسيكيو أن يقدم للضرورة الواقعية للتاريخ شكل قانونها، فأعطى متطلبات العلم الشكل الأكثر صرامة ودقة، فكان الخصم الأكثر تعنتا لتجريد الفلاسفة. وهذا في كل حال لا ينقص من قيمة أرسطو الذي اعتبره كارل ماركس أعظم مفكري العصور القديمة.

*كاتب فلسطيني

ضفة ثالثة