السياسة والإسلام والسلطة/ حسام عيتاني

لم يبدِ المترجمون في العصر العباسي اهتماماً كبيراً بكتب السياسة التي ظل غياب القسم الأكبر منها عن مكتبة الترجمة الضخمة التي نُقلت إلى اللغة العربية في ذلك الحين موضع تساؤل عند الباحثين.

يمكن العثور عند الفارابي في “آراء اهل المدينة الفاضلة” وقبله عند عبد الحميد الكاتب، على أصداء لكتاب “المعلم الأول” أفلاطون “الجمهورية الفاضلة” عند الفارابي وعلى وصايا اردشيرعند عبد الحميد. ويمكن اعتبار كتاب “كليلة ودمنة” ضمن سياق الحكمة السياسية ويتشارك بذلك مع وصايا اردشير. لكن النظر إلى السياسة والدور الذي تؤديه كمهمة واعية ومنظمة مثلما وصفها أرسطو في “السياسة” وباعتبارها “شأن المدينة” (استناداً غلى الجذر اليوناني المشترك بين المدينة والسياسية) ويفصل بينها وبين إدارة شؤون القرية والريف، لم ينل اهتمام المترجمين الذين نقلوا إلى العربية، أو بالأحرى الجهات التي كانت تكلفهم أمور الترجمة والتي كانت معنية أكثر بأمور عملية كالطب والهندسة والهيئة والصنعة، إضافة طبعاً إلى الفلسفة والمنطق، بغية تمتين أسس الكلام والفقه الإسلاميين.

“الأحكام السلطانية” للماوردي جاء من بيئة بعيدة عن الترجمات التي يصعب حصر حجم تأثيرها في الحياة العامة في دول العالم الإسلامي. فمؤلف “الأحكام” وضع فيه خلاصات أحداث عاصر بعضها وكان شاهداً عليها، ويمت بصلة إلى التسيير العملي واليومي لشؤون السلطة أكثر مما يمنح نفسه مسافة عن الأمير والحاكم ليضع استنتاجات فكرية عامة. بيد أن الكتاب الأشهر في الاجتماع السياسي العربي – إذا جاز التعبير- يظل “المقدمة” لابن خلدون. ففيه يسهب العلّامة في رسم صورة الوضع الذي عاينه وعانى منه في المغرب وما حملته غزوات من يسميهم “العرب” اي قبائل بني هلال الآتية من شبه الجزيرة العربية من دمار وخراب، موضحاً في الوقت ذاته رؤيته لأسباب زوال الدول والممالك ونشوء أخرى. وهي الرؤية التي باتت تختزل وفي أحيان كثيراً اختزالاً مخلاً ومتعارضاً مع السياق التاريخي الذي نشط ابن خلدون في ظله، بعبارة “العصبية”.

لم يعد الاهتمام العربي الى الشأن السياسي بصفته الدقيقة إلا في بدايات القرن العشرين. وحمل الاهتمام هذا سمة البحث عن أسباب تخلف العرب وتقدم غيرهم مثل شكيب ارسلان وجورج انطونيوس، من وجهة النظر القومية، أو علي عبد الرازق في “الإسلام وشؤون الحكم”، من الزاوية الإسلامية.

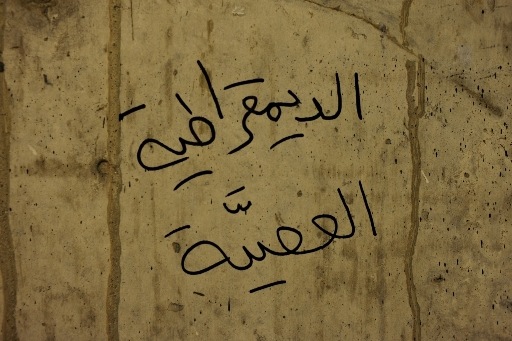

نهاية الخلافة وأزمة الشرعية والعلاقة مع الغرب، ظلت من العوامل المهيمنة على التفكير السياسي العربي. المخارج التي طُرحت من الانسداد التاريخي العربي تارة بتبني وتعريب الايديولوجيات القومية أو الطبقية وتارة بإلباس الإسلام لبوس الأحزاب السياسية، اصطدمت كلها بحجم المشكلات الهائل في العالم العربي. وبدا أن الانتقال من حيز النظرية السياسية التي غالباً ما تُبتسر بشعارات وأشخاص، يقود حتماً إلى تسنم “قائد ضرورة” هنا و”زعيم خالد” هناك سدة السلطة وانفراده بها مع عشيرته وأبناء جلدته ومن يثبت ولاءه المطلق للحاكم الفرد. تغري هذه “السياسة” البائسة بالعودة إلى التفسيرات العشائرية والقبلية لآليات انتقال السلطة داخل الجماعة المغلقة. وتقدم كل يوم ما يرقى إلى الدليل القاطع على ثبات العرب على واقعهم كالح السواد منذ أن اقاموا لهم دولة. فلا شيء يتقدم أو يتبدل في هذه البلاد إلا أسماء الحاكمين فيما تبقى آلات الحكم وأدواته على حالها.

تتأسس على ذلك نظرة سكونية إلى العالم بصفته الحيز الخالي من التغيير والتبدل. فأمير المؤمنين أبو بكر البغدادي لم يفعل غير إحياء خلافة غابت مئة سنة. ومسلحوه في تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش” ليسوا غير تكرار لجنود الفتح الأول يعرضون على النصارى الإسلام أو الجزية أو السيف، والنساء يقام عليها حد الرجم بسبب معصية الزنا… أقل ما يقال في هذا السلوك وفي كل سلوك من صنفه أنه يتعامى عن حقائق الإسلام أولاً وعن حقائق العالم المحيط ثانياً.

مئات الأئمة والفقهاء الذي توالوا على امتداد القرون أضافوا إلى الإسلام ما يتناسب مع العالم الذي عاشوا فيه والذي كان قطعاً غير ذاك الذي شهد ولادة الإسلام. وليس هناك من يجرؤ على تكفير هؤلاء الأئمة غير الجاهل والموتور. عشرات الفتاوى التي ظهرت في حالات موضعية ثم نُسخت بعد انتفاء السبب، أسهم ظهورها ونسخها في تحديث الإسلام وحمله إلى عصره، وليس حمل العصر إلى تصور جامد للدين.

ويقود ذلك كله إلى القول إن الوقت قد أزف لنظر مسؤول وواع في التداخل الذي رافق الإسلام منذ وفاة النبي محمد بين كونه أداة لحكم جماعة المؤمنين تتوسلها الفئة الغالبة بقوة العصبية أو المال أو السلاح، أو هو دين يحمل القيم السامية التي تعني الفرد وحياته وسلامه مع ذاته أولاً. اللعب على وتري السلطة والدين معاً لن يقود إلا إلى المزيد من الكوارث.

موقع 24