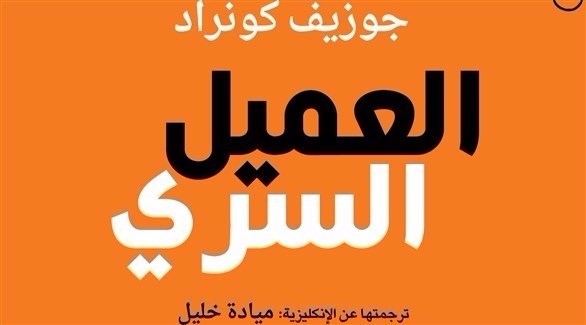

العميل السري/ جوزيف كونراد

صدر حديثاً عن منشورات المتوسط – إيطاليا، رواية “العميل السري” للروائي الإنكليزي “جوزيف كونراد”، وترجمة العراقية “ميادة خليل”.

يُعدّ كونراد من أعظم الروائيين باللغة الإنكليزية، وهو أحد رواد الحداثة، رغم أن أعماله تحتوي عناصر واقعية القرن التاسع عشر. أثّر أسلوبه السردي وشخصياته غير البطولية في عديد من المؤلفين، بمن فيهم سكوت فيتزجيرالد، ووليام فولكنر، وإرنست همنغواي، وجورج أورويل، وغابرييل غارسيا ماركيز، وسلمان رشدي.

يعتبر العديد من النقاد والدارسين هذه الرواية من بين أفضل روايات كونراد. هي واحدة من الأعمال الأولى في الأدب الإنكليزي التي تستكشف بشكل جاد موضوع الإرهاب. كما أنها –أيضاً- تُعتبر من قبل العديد من المختصين العلميين واحدة من روايات التجسس الأولى من القرن العشرين.

جُسدت هذه الرواية في أعمال فنية عدة، فعرضت في المسرح عشرات المرات، واقتُبست في أفلام سينمائية، وعدة مسلسلات على قنوات تلفزيونية آخرها على قناة “بي بي سي”.

مقتطف من الكتاب

ضحكة قوية من الرفيق أوسيبون اختصرت الخطبة العنيفة المسهبة الميتة إلى تلعثم مفاجئ في اللسان، وتقلّب مرتبك لعينيّ المبشّر اللطيفتين المهيبتين. أغلقهما ببطء للحظة كما لو أنه يستجمع أفكاره المهزومة. ساد الصمت المكان، لكنْ مع إنارة شعلتي الغاز على المائدة ووهج الموقد أصبحت غرفة الجلوس الصغيرة خلف دكّان السيد ڨيرلوك مكاناً ساخناً بشكل مروّع. السيد ڨيرلوك ترجّل من الأريكة مع عدم رغبة وتثاقل، وفتح الباب الذي يؤدّي إلى المطبخ للحصول على المزيد من الهواء، وهكذا ظهر البريء ستيفي، يجلس بشكل معتدل وبهدوء إلى طاولة خشبية، ويرسم دوائر، دوائر، دوائر، عدداً لا يُحصى من الدوائر متّحدة المركّز، غير متراكزة، دوّامة لامعة من الدوائر التي من خلال كثرتها المعقّدة من المنحنيات المتكرّرة وتماثلها من حيث الشكل وفوضى خطوطها المتقاطعة أوحت بتصوير لفوضى كونية، رمزية فنّ مجنون يسعى إلى المستحيل. الفنان لم يحرّك رأسه أبداً، وبكل مثابرة لأداء هذه المهمّة كان ظهره يرتعش، ورقبته النحيلة الغارقة في تجويف عميق عند قاعدة الجمجمة، كما لو أنها متهيّئة للكسر.

مقدّمة الكتاب

بداية العميل السّرّيّ: الموضوع، المعالجة، الغرض الفنّي، وكل دافع آخر قد يُحفّز الكاتب على الإمساك بقلمه، يُعزَى كما أظنّ إلى مرحلة ردّ فعل عقلي وعاطفي.

الحقائق الفعلية هي أني بدأتُ هذا الكتاب باندفاع، وكتبتُه دون توقّف. وعندما حان الوقت المحدّد لإرساله وعرضه على القرّاء، وجدتُ نفسي أُوبَّخ على إصداره. بعض التوبيخ كان شديداً، والآخر كان ملاحظة محزنة. لم أحصل عليها نصّيّاً، لكني أتذكّر تماماً الاستنتاج العامّ الذي كان بسيطاً جداً، وكذلك دهشتي من طبيعته. هذا كلّه يبدو قصّة قديمة جداً الآن! رغم أنه لم يمرّ وقت طويل على ذلك. يجب أن أقول إني حافظتُ على كثير من براءتي الفطرية عام 1907. يبدو لي الأمر الآن أنه حتّى أيّ شخص ساذج قد يتوقّع أن بعض الانتقادات قد استندت إلى أساس البيئة البائسة والفساد الأخلاقي في الحكاية.

ذلك اعتراض جادّ بالتأكيد، إلا أنه لم يكن عالمياً. في الحقيقة، يبدو من المبتذل تذكّر الاستنكار القليل جداً من بين كثير جداً من الإعجاب المنطقي والمتعاطف، وأثق بأن قرّاء هذه المقدّمة لن يبادروا إلى اعتبارها نتيجة لغرور مجروح أو نزعة طبيعية إلى الجحود. أفترض أن القلب الخيّر يمكن أن يعزو خياري ببساطة إلى تواضع طبيعي. رغم أنه ليس التواضع بالضبط ما جعلني أنتقي التأنيب لتصوير حالتي. لا، على الإطلاق، ليس التواضع. لستُ متأكداً تماماً من تواضعي، لكن أولئك الذين قرؤوا أعمالي – حتّى الآن – سيمنحونني ما يكفي من الحشمة والبراعة واللباقة، أو سمِّها ما شئتَ، لمنعي من تأليف أغنية لمجدي من كلمات أناس آخرين، لا! الدافع الحقيقي لاختياري يكمن في ميزة مختلفة تماماً. وهو أنه لديّ ميل لتبرير تصرّفي دائماً.

ليس للدفاع، أو للتبرير. ليس الإصرار على أني كنتُ على حقّ، لكنْ ببساطة، لتوضيح أنْه ليس هناك نيّة سيّئة أو سخرية مستترة في حقيقة دوافعي فيما يتعلّق بحساسيات البشر الطبيعية.

هذا النوع من الضعف خطير – فقط – حين يُعرّض المرء إلى خطر أن يصبح مملاً، لأن العالم عموماً، ليس مهتماً بدوافع أيّ تصرّف عَلَني، لكنْ بتبعاته. ربّما يبتسم المرء، ويبتسم، لكنه ليس حيواناً مولعاً بالبحث. هو يحبّ الوضوح. ينفر من التفسيرات. حتّى أنا، سوف أمضي قُدُماً مع ما لديّ. من الواضح أني لا أحتاج إلى كتابة هذا الكتاب. لم أكن مضطراً للتعامل مع هذا الموضوع، استخدام كلمة موضوع، سواء بمعنى القصّة نفسها، وفي أكبر وحدة من مظهر خاصّ في حياة البشر. أعترف بهذا تماماً. لكن فكرة الإسهاب في الموضوع مجرّد قبح، من أجل صدمة، أو حتّى مفاجأة قرّائي – ببساطة – من خلال تغيير الواجهة، لم يدخل في رأسي أبداً. في صياغة هذه العبارة، أفترض أني مُصدَّق ليس بناء على أدلّة شخصيّتي العامّة فحسب، ولكنْ من أجل المنطق الذي يمكن لأيّ أحد أن يدركه، بأن المعالجة الكاملة للقصة، غضبها المُلهم، الشفقة والاحتقار المضمر، أثبتت انفصالي عن القذارة والخسّة الكامنة – ببساطة – في الظروف الظاهرية للقصّة.

أتت رواية العميل السّرّيّ مباشرة بعد سنتين من الانهماك الشديد في مهمّة كتابة نوسترومو، تلك الرواية النائية بأجوائها اللاتينية – الأميركية القَصيّة، و مرآة البحر بذاتيتها العميقة.

الأولى، كانت جهداً إبداعياً مكثّفاً، افترضتُ أنه سيبقى دائماً أكبر شراع لي، والثانية كانت محاولة صريحة للكشف للحظة عن الحميميات الأعمق للبحر والتأثيرات الشكلية لنصف حياتي تقريباً. أيضاً هي مرحلة كان فيها حسّي بحقيقة الأشياء زاخراً بخيال قوي جداً، واستعداد عاطفي، كان حقيقياً ومخلصاً للحقائق كما كانت، وجعلني أشعر (عند انتهاء المهمّة)، كما لو أني قد تُركت وحيداً، بلا هدف بين قشور الأحاسيس وُضِعت في عالم من قِيَم دنيا أخرى.

لا أعلم ما إذا كنتُ قد شعرتُ حقاً أني بحاجة إلى تغيير، تغيير في مخيّلتي، في رؤيتي، وفي سلوكي العقلي. في الواقع، أظنّ أن تغييراً في مزاجي الأساسي قد سُرق من وعيي على حين غفلة. لا أتذكّر أيّ حادثة محدّدة. مع الانتهاء من مرآة البحر بوعي كامل تقاسمتُه بعدل مع نفسي وقرّائي في كل سطر من ذلك الكتاب، لم أستسلم لفترة استراحة بائسة. وبعد ذلك، وبينما كنتُ لا أزال مستقرّاً – إذا جاز التعبير، ومن المؤكّد دون التفكير في الخروج عن أسلوبي في البحث عن أيّ شيء قبيح، جاءني موضوع العميل السّرّيّ، أعني الحكاية، على شكل بضع كلمات، قالها صديق في حديث عفوي عن الفوضويين، أو بالأحرى النشاطات الفوضوية، كيف استُحضر الموضوع؟ لا أذكر الآن.

أتذكّر مع ذلك ملاحظة عن العَبَث الإجرامي للموضوع برمّته، عن العقيدة والأحداث والعقلية، وعن الجانب الوضيع للادّعاء شبه المجنون، باعتباره خداعاً وقحاً يستغلّ مآسي مؤثّرة وسذاجة عاطفية لجنس بشري حريص دائماً وبشكل مأساوي على تدمير ذاته. هذا ما جعل ذرائعها الفلسفية لا تُغتفَر بالنسبة لي. في الوقت الحاضر، ومروراً بحالات معيّنة، استذكرنا القصة القديمة لمحاولة نسف مرصد غرينتش ، تفاهة ملطّخة بالدماء لحماقة من المستحيل فَهْم منشئها بأيّ طريقة تفكير عقلانية، أو حتّى غير عقلانية. لكن هذا الغضب لا يمكن أن تسيطر عليه ذهنياً بأيّ طريقة كانت، لذا ظلّ المرء يواجه حقيقة أن تَفَجُّر رجل إلى أشلاء من أجل لا شيء، أبعد ما تكون عن فكرة مشابهة، فوضوية أو غيرها. كما أن الجدار الخارجي للمرصد لم يُظهر أكثر من تصدُّع طفيف.

وضّحتُ هذا كلّه لصديقي الذي ظلّ صامتاً لبعض الوقت، وبعد ذلك أبدى رأيه بطريقته غير الرسمية المميّزة وأسلوب العالِم بكل شيء: “أوه، ذلك الرجل كان شبه أحمق. انتحرتْ أخته فيما بعد”. كانت هذه بالطبع الكلمات الوحيدة التي تبادلناها معاً، مفاجأة عظيمة في هذا النموذج غير المتوقّع من المعلومات أبقتْني محبطاً للحظة، وبدأ صديقي فجأة الحديث عن شيء آخر. لم يخطر لي سؤاله فيما بعد عن كيفية توصُّله إلى هذه المعرفة. أنا متأكّد من أنه لو رأى مرّة واحدة في حياته الحياة السالفة لرجل فوضوي، لأصبح ذلك مجال علاقته كله مع عالم الجريمة.

كان – على أيّ حال – رجلاً، يحبّ الحديث مع كل أصناف البشر، وربّما جمع تلك الحقائق المضيئة من مصادر غير مباشرة، من الكنّاس، من ضابط شرطة متقاعد، من رجل غامض بعض الشيء في النادي الذي يرتاده، أو حتّى من رئيس وزراء، التقاه في حفلة استقبال عامّة أو خاصّة.

في ما يتعلّق بالخاصّيّة التنويرية، لا يمكن أن يكون هناك شكّ على أيّ حال. يشعر المرء كما لو أنه خرج من غابة إلى سهل، ليس هناك كثير ليراه، لكنه سيحصل على كثير من الضوء. لا، لن ترى الكثير، وبصراحة، لفترة طويلة لم أحاول حتّى أن أفهم أيّ شيء. ما بقيَ كان الانطباع التنويري وحسب، ظل مُرضياً بالنسبة لي، لكنْ بطريقة سلبية. وبعد ذلك بحوالي أسبوع تقريباً، عثرتُ على كتاب لم يحقّق أيّ شهرة على حدّ علمي، كان بالأحرى ملخّصاً لذكريات المفوّض المساعد في الشرطة: رجل مقتدر بشكل واضح مع نزعة دينية قوية في شخصيّته، وعُيّن بمنصبه في وقت الاعتداءات بالديناميت في لندن في ذلك الوقت، نهاية عقد الثمانينيات. الكتاب كان مشوّقاً إلى حدّ ما، ومتحفّظ جداً بكل تأكيد، نسيتُ الآن الجزء الأكبر من محتواه. لم يتضمّن الكتاب الكشف عن الحقائق، كان مراجعة سريعة بشكل مقبول، وهذا كل شيء. لم أحاول حتّى شرح لماذا أسرني مقطع صغير من حوالي سبعة سطور، ينسخ فيه الكاتب (أظنّ أن اسمه أنديرسون) حواراً قصيراً، عُقد في رواق مجلس العموم بعد عدّة أعمال عنف فوضوية غير متوقّعة مع وزير الداخلية. أظنّ أنه كان السيد ويليام هاركورت في ذلك الوقت. كان متوتّراً جداً، وكان الموظّف يعتذر له بشدّة. العبارة التي تداولها هؤلاء الثلاثة، والتي لفتت انتباهي، هي ملاحظة السيد هاركورت الغاضبة: “هذا كله جيّد جداً. لكنْ يبدو أن فكرتكَ عن السّرّيّة تنحصر في إخفاء المعلومات عن وزير الداخلية”. وهذا ما يميز مزاج السيد ويليام هاركورت، لكنْ هذه الملاحظة ليست ذات أهمّيّة بحدّ ذاتها. يجب أن يكون هناك على أيّ حال نوع من الشعور العامّ للحادث ككل، لأني شعرتُ بالحماس بغتةً. وأعقب ذلك في عقلي ما يفهمه طالب الكيمياء بشكل أفضل ممّا يشبه إضافة قطرة صغيرة جداً من العنصر الصحيح تعجّل عملية التبلور في أنبوب اختبار، يحتوي على قليل من محلول عديم اللون.

ما تداوله هؤلاء الثلاثة، ولفتت انتباهي كانت ملاحظة السيد هاركورت الغاضبة: “هذا كلّه جيد جداً. لكن فكرتكَ عن السّرّيّة يبدو أنها تنحصر في إخفاء المعلومات عن وزير الداخلية” خصوصية مميّزة لمزاج السيد دبليو. هاركورت، لكن الملاحظة ليست ذات أهمّيّة بحدّ ذاتها. يجب أن يكون هناك على أيّ حال نوع من الجوّ العام للحادث ككل، لأني شعرتُ بالحماس بغتةً. وأعقب ذلك في عقلي ما يفهمه طالب الكيمياء بشكل أفضل عن التجانس لإضافة قطرة صغيرة جداً من العنصر الصحيح، تعجّل عملية التبلور في أنبوب اختبار، يحتوي على قليل من محلول عديم اللون.

في البداية، كان الأمر – بالنسبة لي – مجرّد تغيير فكري، إزعاج مخيّلة هدأتْ، فيها أشكال غريبة، حادّة في خطوطها العريضة، لكنها غير مفهومة، تظهر وتجذب الانتباه مثلما تجذبنا البلورات في أشكالها الغريبة وغير المتوقّعة. يتوجّب على المرء تأمُّل ما قبل الحادثة الماضي، جنوب أمريكا، قارّة أشعّة الشمس الجافّة والثورات الوحشية، البحر، المساحة الشاسعة من المياه المالحة، مرآة تجهّم، وابتسامة السماء، القارّة العاكسة لضوء العالم. وبعد ذلك مشهد بلدة هائلة تُقدّم نفسها، بلدة غريبة، سكّانها أكثر من سكّان بعض القارّات، وكما لو أن قوّتها الصناعية غير متأثّرة بتجهّم السماء وابتسامتها. وحش مفترس من نور العالم. كان هناك مجال كافٍ لوضع أيّ قصّة، عمق كافٍ لأيّ عاطفة، تنوّع كافٍ لأيّ بُنية، وغموض كافٍ لدفن خمسة ملايين كائن حيّ.

وبشكل لا يُقاوَم، أصبحت البلدة هي الخلفية لفترة لاحقة من التأمّلات العميقة والمؤقّتة. صورر ذهنية لا نهاية لها، كُشفت أمامي في اتّجاهات مختلفة. سوف يستغرق الأمر عدّة سنوات حتّى أجد الطريق الصحيح! كان يبدو كما لو أنه استغرق سنوات! … تنامت ببطء عاطفة الأمومة للسيدة ڨيرلوك حتّى تحوّلت إلى شعور ملتهب بيني وبين تلك الخلفية، تلوّن بحماستها المتكتمة، وتلقّيتُ منه في المقابل بعض صبغته الكئيبة. أخيراً، برزت قصّة ويني ڨيرلوك كاملة من أيّام طفولتها وحتّى النهاية، لا تزال غير متناسقة، مع كل شيء، ظلّت كما كانت في المستوى الأوّل، لكنها جاهزة للتعامل معها الآن. تطلّب مني الأمر ثلاثة أيّام تقريباً.

هذا الكتاب هو تلك القصّة، اختُصرت إلى مقدار، يسهل التحكّم به، مسارها بأكمله كان يشير ويتمحور حول الوحشية اللامعقولة لانفجار غرينتش بارك. كان لديّ مهمّة هناك، لن أقول شاقّة، بل كانت من أكثر الصعوبات متعة. وكان لابدّ من القيام بها. كانت حاجة ملحّة.

الشخصيات التي اجتمعت حول السيدة ڨيرلوك، وارتبطت – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بشعورها المأساوي من أن “ليس من المستحسن البحث في باطن الأمور”، هي نتيجة هذه الحاجة الملّحة جداً. شخصياً، ليس لديّ أيّ شكّ بواقعية قصّة السيدة ڨيرلوك، لكنْ كان يجب التخلّص من غموضها في هذه البلدة الهائلة، كان لابدّ من خلق مصداقية، لا أعني مصداقية، تشبه روحها، لكنْ تشبه ظروفها، ليس كمثل عقليّتها، لكنْ كمثل إنسانيّتها، لأن آثار البيئة لم تكن معدومة، كان عليّ أن أقاتل بقوّة، كي أحافظ على مسافة بيني وبين ذكريات عزلتي والمشي ليلاً في أرجاء لندن في شبابي، خشية أن تندفع وتطغى على كل صفحة من القصّة، كتلك الذكريات التي تظهر الواحدة تلو الأخرى حسب مزاج جادّ في الشعور والتفكير في كل مرّة كتبتُ فيها سطراً في حياتي.

في هذا الصدد، أظنّ حقاً أن “العميل السّرّيّ” عملٌ حقيقي تماماً. حتّى الغرض الفنّيّ المجرّد، الناتج من تطبيق طريقة ساذجة على موضوع من هذا النوع، صيغت بتأنّ وباعتقاد جادّ من أن المعالجة الساذجة وحدها سوف تسمح لي بقول كل ما شعرتُ ورغبتُ في قوله بسخرية، وكذلك بلطف. إنها إحدى قناعاتي القليلة بخصوص كتاباتي، وهي أن اتّخاذ هذا الحلّ الذي ألفتُهُ يعني بالنسبة لي تنفيذه بشكل صحيح حتّى النهاية. كما هو الحال مع الشخصيات التي كانت ضرورة ملحّة للحالة – حالة السيدة ڨيرلوك – برزت أمام خلفية لندن، ومن الشخصيات أيضاً حصلت على تلك القناعات الصغيرة التي يعوّل عليها بدرجة كبيرة أمام مجموعة من الشكوك المُرهقة التي تطارد بإصرار كل محاولة للعمل الإبداعي. على سبيل المثال، السيد ڨلاديمير نفسه (الذي كان عرضة للنقد بسبب عرض كاريكاتوري). شعرتُ بالامتنان عندما سمعتُ أن رجلاً من ذوي الخبرة في العالم قال إن: “كونراد يجب أن يكون على اتّصال مع هذه الأجواء، وإلا فإنه يمتلك حدساً رائعاً بالأشياء” لأن السيد ڨلاديمير كان “ليس معقولاً في التفاصيل فقط، لكنه محقّ تماماً في المبادئ”. أبلغني زائر من أمريكا بعد ذلك أن كل أنواع اللاجئين الثوريين في نيويورك سيظنّون أن مَن كَتَبَ الكتاب هو شخص عرف الكثير عنهم. يبدو لي هذا الكلام ثناء رائعاً جداً، إذا أخذنا بنظر الاعتبار، كما هو الحال مع الحقائق القاسية، أني رأيتُ هذا الثناء أقلّ أهمّيّة من أول اقتراح للرواية، قدّمه لي صديق ذا معرفة غير محدودة. رغم ذلك، ليس لديّ شكّ بأن هناك لحظات مرّت بي في أثناء كتابة الكتاب، كنتُ فيها ثائراً متطرّفاً، لا أريد القول أكثر اقتناعاً منهم، لكني بالتأكيد استعدتُ هدفاً أكثر تركيزاً من أيّ هدف حقّقه أيّ أحد منهم طوال حياته بأكملها. لا أقول هذا للتباهي. أنا ببساطة أهتمّ بعملي. فيما يتعلّق بكُتُبي كلها، كنتُ دائماً أهتمّ بعملي. أهتمّ بعملي مع استسلام ذاتي. وهذه العبارة أيضاً ليست تباهياً. لا يمكن أن أعمل بطريقة أخرى مختلفة. التظاهر يُشعرني بالملل.

اقتراحات بعض شخصيات القصّة، المحترمة للقانون والخارجة عليه على حدّ سواء، جاءت من مصادر مختلفة، ربّما من هنا وهناك، بعض القرّاء قد يتعرّفون عليها. الشخصيات ليست غامضة جداً. لكني لستُ مَعنياً هنا بإضفاء الشرعية على أفعال أيّ أحد من هؤلاء الناس، وحتّى بالنسبة لوجهة نظري عموماً حول ردود الأفعال الأخلاقية كما هو الحال بين المجرم والشرطة، كلّ ما أجرؤ على قوله هو أن الأمر يبدو بالنسبة لي قابلاً للجدل على الأقلّ.

انقضت اثنا عشر عاماً منذ إصدار الكتاب، ولم تُغيّر موقفي. لم أندم على كتابته. في الآونة الأخيرة، أجبرتْني الظروف – التي لا علاقة لها بالمضمون العام لهذه المقدّمة – على تجريد هذه الحكاية من الرداء الأدبي للازدراء الساخط، الذي كلّفني كثيراً لتعديله بشكل لائق منذ سنوات. كنتُ مُكرَهاً إذا جاز التعبير على معاينة عظامها العارية. أعترف أن هذا قد صنع هيكلاً عظمياً مروّعاً. لكنْ مع ذلك، أودّ توضيح أن رواية قصّة ويني ڨيرلوك حتّى نهايتها الفوضوية من التحطيم والجنون واليأس التامّ، وروايتها كما رويتُها هنا، لم أقصد اقتراف إساءة، لا مبرّر لها لمشاعر البشر.

ج. ك. 1920

جوزيف كونراد

وُلد الكاتب البولندي جوزيف كونراد، أو جوزيف تيودور كونراد كورزينيوسكي في 3 ديسمبر/كانون الأول 1857 في بيرديتشيف في بودوليا، في جزء من أوكرانيا الحديثة التي كانت تنتمي إلى المملكة البولندية قبل التقسيم الثاني لبولندا عام 1793. بعد استقراره في إنكلترا، بدأ يكتب باللغة الإنكليزية، وحصل على الجنسية البريطانية في 1886، لكنه كان يَعُدّ نفسه – دائماً – بولندياً. مع أنه لم يتمكّن من تحدُّث الإنكليزية – بطلاقة – حتّى أصبح عمره عشرين عاماً (مع لكنة واضحة). يُعَدّ كونراد سيد النثر الذي أدخل إحساساً غير إنكليزي إلى الأدب الإنكليزي. كتب عديداً من القصص والروايات. تناولت أغلب أعماله مواضيع متعلّقة بالبَحْرِيّة. كتب أول رواية له بعنوان: Almayer’s Folly في عام 1895 بعد أن تخلّى في سنّ السادسة والثلاثين عن عمله في البَحْرِيّة، وتفرّغ – تماماً – للكتابة.

يُعَدّ كونراد من المجدّدين الأوائل، رغم أن أعماله احتوت على عناصر الواقعية في القرن التاسع عشر. أسلوبه السردي وشخصيّاته غير البطولية أثّرت في عديد من الكُتّاب، منهم: إليوت، فوكنر، غرين، وأخيراً سلمان رشدي. استوحت أفلام عديدة أفكارها من أعمال كونراد.

كتب في أوج الإمبراطورية البريطانية، جمع تجاربه الوطنية البولندية وتجاربه الشخصية في التجارة البَحْرِيّة الفرنسية والبريطانية ليؤلّف قصصاً وروايات، عكست جوانب من عالم الهيمنة الأوروبية، بينما تستكشف العمق النفسي للإنسان. يعتمد كثيراً في سرده على ذاكرته الشخصية.

نالت أعماله استحساناً من النقّاد في بداياته. يُنظَر إلى رواياته وقصصه على أنها تنبّؤية، في ضوء الكوارث الوطنية والدولية اللاحقة في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

توفّي كونراد في 3 أغسطس/ آب 1924، بمنزله في أوزولدز في بيشبسبورن، كينت، إنكلترا، ربّما بسبب نوبة قلبية.

أمّا المترجمة ميادة خليل، فهي من مدينة البصرة في العراق (1971). حاصلة على بكالوريوس الرياضيات التطبيقية من الجامعة التكنولوجية 1993. تقيم في هولندا منذ عام 1995.

ترجمت الكثير من المقالات الأدبية، والشعر والحوارات وكتبت قراءات لكتب عديدة. ترجمت كتاب “الروائي الساذج والحساس” لـ أورهان باموق 2015. وكتاب “امرأة في برلين” الصادر عن منشورات المتوسط.

عنوان الكتاب: العميل السري المؤلف: جوزيف كونراد المترجم: ميادة خليل

ضفة ثالثة