الغرب و’علمانية’ النظام السوري: لماذا التصديق.. والمصادقة؟/ صبحي حديدي

لا يكاد يمرّ يوم، أو تقع واقعة ذات صلة بهذا أو ذاك من أنساق التباين داخل صفوف المعارضة السورية، إلا ويستذكر السواد الأعظم من المعلّقين الغربيين، بصفة خاصة، تلك الثنائية الكبرى، السهلة المستسهَلة مع ذلك: صراع ‘العلمانيين’ و’الإسلاميين’. ويحدث، غالباً، أن ينتهي الأمر إلى ترسيخ حال قطبية، موازية أو ثالثة، تفترض ـ باسترخاء تام، وخمول فاضح، وضحالة صارخة ـ أنّ النظام السوري ‘علماني’ بالضرورة، وبالمنطق الشكلي والتبسيطي، أو حتى من دون أيّ منطق آخر سوى ما تردّد ويتردد عبر التنميطات العتيقة حول حزب البعث، أو بنية السلطة كما سهر حافظ الأسد على صنعها طيلة ثلاثة عقود أولى من عمر ‘الحركة التصحيحية’، وكما تابع بشار الأسد تقاليدها على امتداد 13 سنة أعقبت توريثه بعد وفاة أبيه.

وإذا كان المرء يألف ترسيخ هذه الحال القطبية لدى الصحافي أو المعلّق السياسي، مثل المحلل والخبير الستراتيجي، إلى جانب المستشرق والمستعرب؛ فإنّ المرء ذاته لا يعدم العثور على الثنائية ـ السهلة المستسهَلة، مجدداً ـ لدى المفكّر أو الفيلسوف أو الناقد الثقافي أو عالم الاجتماع، اليساري أسوة باليميني، والتقدّمي الثوري مثل المحافظ الرجعي… القارىء، هنا، لا يسقط ـ إنْ سقط، بالطبع، وغالباً ما يفعل في الواقع ـ ضحية التوظيف الرديء، لكي لا نقول: الخبيث، للمعلومة الإخبارية الملموسة والوقائعية، كما يقترحها الصحافي أو المراسل أو المعلّق؛ بل تتناهبه توظيفات أشدّ تعقيداً، وبالتالي أكثر جاذبية، لفلسفات ومناهج وطرائق بحث وأدوات تحليل، تزعم الاتكاء على نُظُم علمية وإنسانية متقاطعة، تسخّر علوم السياسة والنفس والاتصال والأديان، ولا تتورّع عن استخدام مرجعيات الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا!

وشخصياً، لست أملّ من اقتباس سلافوي جيجيك، الأشهر من نار على علم، في مقالته ‘سورية صراع زائف’، التي نشرها مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، تحت وطأة العجيج والضجيج الذي اكتنف احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضدّ النظام السوري. ‘حسناً، هنالك دكتاتور سيء يستخدم (كما زُعم) الغاز السامّ ضدّ سكان دولته ذاتها’، كتب جيجيك، ثمّ سأل: ‘ولكن مَن الذي يعارض نظامه؟ يبدو أنّ ما بقي من المقاومة الديمقراطية ـ العلمانية غارق الآن، كثيراً أو قليلاً، في فوضى المجموعات الإسلامية الأصولية التي تساندها تركيا والمملكة العربية السعودية، مع حضور قوي لمنظمة القاعدة في الخلفية’. وفي المقابل، واستكمالاً للصورة الموازية، على جانب النظام، يتابع جيجيك: ‘سورية بشار الأسد ادّعت أنها دولة علمانية على الأقلّ، ولهذا فلا عجب أنّ المسيحيين والأقليات الأخرى تميل اليوم إلى الاصطفاف معه ضدّ المتمردين السنة’.

أمّا مثال الصحافي، فإنّ سؤال الأمريكي شارلز روز، الذي لا يقلّ شهرة عن جيجيك، خلال المقابلة مع بشار الأسد، مطلع أيلول الماضي أيضاً، وضمن أجواء الضربة العسكرية إياها، صار اقتباساً كلاسيكياً لازماً، ومغرياً لا ريب، كلما نوقشت مسألة الإسلام والعلمانية بصدد الانتفاضة السورية. ‘سألتك مرّة عن أكبر مخاوفك، وقلتَ إنه يتمثل في نهاية سورية كدولة علمانية. هل حلت تلك النهاية؟’، سأل روز (في الترجمة الرسمية التي نشرتها ‘سانا’، وكالة أنباء النظام).

أجاب الأسد: ‘طبقاً لما رأيناه مؤخراً في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، حيث يمنعون الناس من الذهاب إلى المدارس، ويمنعون الشباب من حلق لحاهم، ويفرضون على النساء أن يغطين أنفسهن من قمة رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، وباختصار يفرضون نمط حياة طالبان في أفغانستان، نفس أسلوب الحياة تماماً (…) إذا لم تتخلص من أولئك الإرهابيين والمتطرفين وذلك الأسلوب الوهابي، فإن ذلك سيؤثر على الأقل في الأجيال الجديدة القادمة. لا نزال علمانيين في سورية، لكن بمرور الوقت فإن هذه العلمانية ستتلاشى’.

فإذا كان جمهور جيجيك سيصدّق تشخيصاته السطحية الضحلة، خاصة بعد انحطاط تحليلاته لظواهر ‘الربيع العربي’ عموماً؛ وجمهور روز سيصادق على توصيفات الأسد الكاريكاتورية، وسيقبل بها كحقائق راسخة؛ فإنّ المستوى الأعمق للتصديق والمصادقة لن يكون مرتبطاً بما يُقال للجمهور، وما يُعرض عليه، فحسب؛ بل كذلك بما يحلو لهذا الجمهور أن يصدّقه، أو يصادق عليه؛ تلقائياً هذه المرّة، وطواعية! أمّا على الجانب الآخر، العميق أيضاً، من السيرورة ذاتها، فإنّ الجمهور لن يتوانى عن استحضار ثنائية أخرى، ذاتية التوليد، مرتبطة بمجتمعات الغرب قبل مجتمعات الشرق، وبالبنى الثقافية والدينية قبل تلك السياسية أو الأخلاقية: ثنائية الديانة المسيحية/الإسلام، وكيف يمكن أن يتقابلا على نحو صراعي وتنافسي، يشمل العقيدة الروحية والدساتير الوضعية، سواء بسواء.

وفي مثل هذه الأيام، ولكن قبل أربع سنوات، شهدنا تصويت سويسرا على حظر بناء المزيد من المآذن، ولكنّ السجالات والأصداء انتقلت سريعاً إلى معظم أرجاء أوروبا، أي أرض الكون المسيحي كما يتوجّب القول تحرّياً لدقّة أكبر، ما دمنا في المصطلح الديني، وفي مدلولاته. وهكذا، في فرنسا على سبيل المثال، قال استطلاع متعجّل أجرته مؤسسة ‘إيفوب’ إنّ 46 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون حظر المآذن، وقبلت بها نسبة 40، ورفضت نسبة 14 الإفصاح عن الرأي. لكنّ المغزى الأهمّ للاستطلاع كان التالي: 19 بالمئة فقط هي المؤيدة لبناء المساجد، أي النسبة الأضعف منذ ثلاثة عقود، بل كانت أضعف حتى من نسبة ما بعد تفجيرات 11/9 سنة 2001 ، إذْ بلغت 22 بالمئة آنذاك.

كذلك وجدنا وزيرة سابقة تنتمي إلى اليمين المسيحي، كريستين بوتان، تقول إنّ ‘المئذنة ترمز إلى الديانة الإسلامية، ونحن لسنا في دار الإسلام’؛ متجاهلة تماماً أنّ الأمر ليس تناظراً بين الإسلام والمسيحية، بل يخصّ واحداً من حقوق الإنسان الجوهرية، أي حقّ المعتقد وممارسته والتعبير عنه بالوسائل التي يكفلها القانون. فماذا يمكن أن تقول، وسواها، لو أنّ استفتاءً معاكساً جرى في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو الرباط، وهي عواصم مسلمة بامتياز، فأفضت نتيجته (بنسبة 57,5 بالمئة، كما في المثال السويسري) إلى حظر تزويد الكنائس بالأجراس، وحظر قرعها أيام الآحاد والمناسبات الدينية؟ ألا يشكل استفتاء كهذا اعتداءً على حرّية المعتقد المسيحي، في ديار الإسلام؟

سويسرا ديار مسيحية لا ريب، ومن المفهوم أن يشعر المسيحيّ المتديّن البسيط ـ التقليدي أو العصري، سواء بسواء في الواقع ـ بأخطار تتهدد ديانته، من ديانة لا يكفّ أهل النخبة، في المذياع والتلفاز والصحيفة والكتاب، عن وصفها بالمتشددة والمتطرفة والمنغلقة، فضلاً عن كونها صانعة الإرهاب. بيد أنّ هذه أيضاً، ولا ريب، بلاد ديمقراطية تعددية، وموطن أكثر من شرعة كونية لتعزيز حقوق الرأي والتعبير والمعتقد، بالإضافة إلى ما اشتهرت به من حياد في الحرب كما في السلام. هل ثمة تناقض موروث ومتأصل ومستعصٍ، إذاً؟ وكيف، ومن أين ينبثق؟ وإذا كان طراز الديمقراطية السويسري، أي الاعتماد الدائم على استفتاء الشعب، قد أماط اللثام عن حقائق ذلك التناقض، فكيف يمكن أن تتكشف حقائق مماثلة في طراز آخر من الديمقراطية، في فرنسا مثلاً؟

الأكاديمي الفرنسي جان ـ بول ولايم، الأخصائي في علم اجتماع الأديان، يرى أن المجتمع الفرنسي تَعَلْمَن، لكنه لم يتجرّد البتة من تديّنه، و’بقي المخيال الوطني ضارب الجذور في المسيحية’، بدليل ذلك الملصق الذي اختاره فرنسوا ميتيران، الرئيس الاشتراكي الأوّل في الجمهورية الخامسة، أثناء حملته الانتحابية: صورته واقفاً أمام كنيسة عتيقة، في عمق الريف الفرنسي. ولهذا فإنّ المئذنة، في رأي ولايم، ‘تخدش المشهد الثقافي، لتفرض تعددية دينية لا تبدو يسيرة القبول. والفرنسيون، مثل الأوروبيين، لديهم ردّ فعل سيادي، وضِيْق من العولمة الاقتصادية والثقافية والدينية. وتطرح عليه صحيفة ‘فيغارو’ الفرنسية ـ اليمينية، للتذكير المفيد ـ السؤال التالي: البعض يرى في المئذنة رمزاً سياسياً ـ دينياً، وعلامة اجتياح’، فيجيب: ‘إنّ الصروح الدينية هي صيغة تعبير عن تحدّيات حيازة السلطة، إذْ كان الكاثوليك في القرن التاسع عشر مخوّلين ببناء الكنائس في الشوارع الرئيسية، وتُرك للبروتستانت أن يبنوا معابدهم في الشوارع الخلفية والجانبية فقط’.

وبالفعل، ألم تعتبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ بناء المآذن أمر ممكن، شرط ألا ترتفع أعلى من برج الكنيسة، حيث يُقرع الجرس؟ أليس في جوهر هذه المواقف ما يطلق عليه ولايم، دون تردّد، تسمية ‘الكاثو ـ علمانية’، نسبة إلى تَكَثْلُك أو كَثْلَكة الحياة اليومية التي تبدو علمانية في المظهر، ولكنها في الباطن تواصل تديّنها القديم، بدليل التقويم المسيحي، والأعياد الدينية، وعادات المأكل والمشرب؟ أليست جميع الأديان التوحيدية مشتركة في صفة الأداء الشعائري للعبادات والمناسك، وبالتالي من غير الممكن بلوغ تعددية دينية فعلية، وتعايش مشترك صادق، دون احتمال الجميع للجميع؟

على ساحات أخرى، وتلك الأمريكية تحديداً، فإنّ التنميطات الراهنة ليست سوى تتمة هذه الأيام من سجال الحروب الثقافية وصدام الحضارات، الذي اندلع على يد صمويل هنتنغتون، واستقرّ وتنامى كالفطر حتى بعد رحيله، رغم مراجعة الكثير من آرائه، وبطلان خلاصاتها. لماذا انفرد الاسلام، وما الذي ميّزه عن سواه من الحضارات الستّ الأخرى (الصينية، اليابانية، الهندية، الغربية، الأمريكية اللاتينية، والأفريقية) التي ستتصادم وتتصارع في قادم العقود؟ باختصار، أجاب هنتنغتون، لأنّ ‘الإسلام حضارة مختلفة عن سواها، وأهلها على قناعة تامة بتفوّق ثقافتهم على سواها، ولأنهم مهووسون بفكرة تدنّي قوّة أبناء هذه الحضارة عن سواهم’. سواها، سواهم، وسوانا… نحن (أبناء الغرب) بطبيعة الحال!

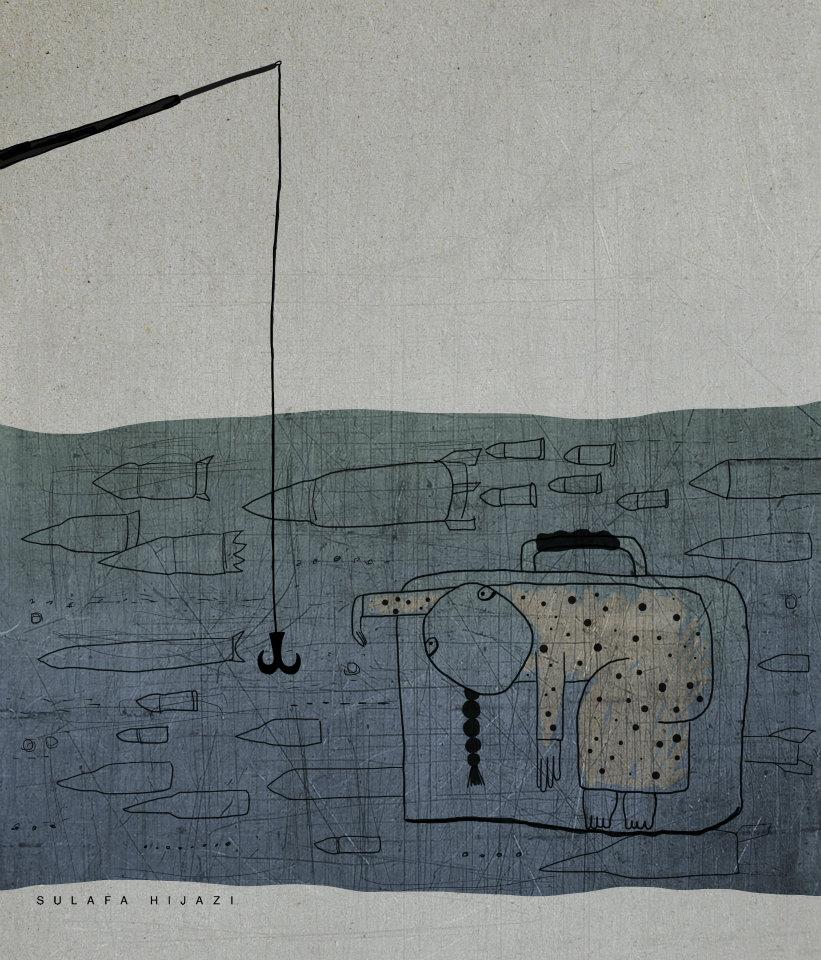

وهكذا، للمرء ـ والمواطن السوري المعارض، تحديداً ـ أن يراهن على معادلة بسيطة، تفيد اختلاط الاستقبال الشعبي الأوروبي لأكاذيب النظام السوري حول ‘علمانية’ السلطة، بالمواقف الشعبية الأوروبية إزاء واقع الإسلام في ديار أوروبا المسيحية. وإذا كانت ممارسات غلاة الإسلاميين داخل صفوف المعارضة السورية توفّر الدليل القاطع على انحراف هؤلاء عن روح الانتفاضة، فإنّ الافتضاح اليومي لممارسات النظام في مغازلة الإسلام المشيخي، وتدجين مؤسساته (من ‘القبيسيات’ والمدارس القرآنية، إلى دور الإفتاء والقناة الدينية)، لا يعدّل الميزان في الرأي العامّ الغربي العريض. تبقى المعادلة مختلة، إذاً، لصالح النظام وليس بما ينصف سواد الشعب السوري وآماله في مجتمع تعددي ديمقراطي مدني؛ وعلماني، غنيّ عن القول!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس