المشرق بين تفكك الطوائف وانحلال الدول/ برهان غليون

كتبتُ، في مقال سابق، أن النجاح المنقطع النظير الذي لقيته الدولة الحديثة في العصر الراهن قوّض اركان كل التشكيلات العصبوية الأهلية القديمة، القائمة على قرابة النسب الموهوم أو الدين أو المذهب، من العشيرة إلى الطائفة إلى العائلة، وأنه لم يعد لهذه التشكيلات حظوة قوية لدى الأفراد، ولا حتى قدرة ذاتية على البقاء، وأنها فقدت مبرر وجودها ورسالتها التاريخية، ولم يبق منها إلا آثار الماضي وذكرياته، وبعض أشكال التضامن والتكافل الخاصة التي توحي باستمرارها، وبحدود متفاوتة. فنحن نعيش، اليوم، في مجتمعاتٍ مكونة أساساً من الأفراد المنخلعين عن عصبياتهم وتضامناتهم القديمة، يميزها ظهور الفرد، لكن، ليس الفرد الحر الواعي لما يريد، والمؤهل للتوجه في العالم الاجتماعي والحضاري الجديد، وإنما الفرد المرمي في الفراغ من دون تأهيل، والفاقد أي هوية وحاضنة اجتماعية، أو سياسية. فهو لم يعد الأخ في جماعة الدين أو العشيرة الحاضنة، ولا هو المواطن العضو في دولةٍ، يحكمها قانون المواطنة والمساواة أو أي قانون. أي لا هو أخ في الايمان، ولا هو مواطن في السياسة. في هذا الوضع الذي أدى إليه الانحلال الطبيعي للعهد الأخوي، الطائفي أو العشائري، والانهيار الراهن للعهد الوطني/المواطني، مع إجهاض الدولة الأمة، تضرب الأزمة كل جوانب الحياة الاجتماعية، السياسية والثقافية والأخلاقية، ولا تبقى هناك مرجعية جامعة، ويجد الفرد نفسه ضائعاً، متروكاً لقدره، من دون وكيل أو مرشد أو حماية أو كفيل. وهذا يعني أن المشكلة ليست في وجود الطوائف، أو بقائها، وإنما في انحلالها، وما عناه ذلك من حرمان الفرد من حدٍّ أدنى من الرعاية والتضامن والهوية واللحمة الاجتماعية التي كانت تقدمها له، وما خلفه من أنقاضٍ وركامٍ فكريٍّ وسياسي وبشري هو الذي يحيط بنا، اليوم، من كل جانب، ونرتطم به أنّى توجهنا، ويعيقنا عن بناء مشاريعنا السياسية والثقافية والاجتماعية، ويفاقم التشوش والفوضى التي تقيّد تفكيرنا ومسيرتنا.

يصدم هذا الاستنتاج، بالتأكيد، الوعي البسيط الذي يكتشف، كل يوم، بشكل أكبر، آثار هذه الروابط الأهلية التقليدية، العشائرية والمذهبية، على الصراعات السياسية والاجتماعية، بل والصراعات الجيوسياسية أيضا، ويتناقض مع ما يظهر من بروزٍ في الطابع الطائفي للنظم السياسية القائمة في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين، وغيرها من البلدان العربية التي أصبح فيها الصراع السياسي ملتبساً بالطائفية، وأصبح المجتمع نفسه منقسماً على نفسه على قاعدة التمييز المذهبي والأهلي. حتى إن المحللين السياسيين العرب والأجانب لا يتورعون عن وصف الصراعات التي تخوضها الشعوب باسم الثورة بالحرب الطائفية، في وقتٍ كان الجميع فيه يكيل المديح، قبل سنوات، لهذه الشعوب نفسها التي انتفضت، وقادت ثوراتٍ عظيمةً على أرضية شعارات الحرية والكرامة والديمقراطية. يقول بعضهم إن هذه كانت مظاهر سطحية تخفي السطوة التي لا تزال تملكها الولاءات الطائفية في العمق، والتي انتهت في الصراع إلى أن تظهر على السطح، ولم يعد ممكناً إخفاؤها.

“ما نشهده من مشاريع طائفية، أو تبدو كذلك، ليست هي، في الواقع، سوى ملحقات وأدوات لمشاريع سياسية، أو تجارية، أو امبرطورية، تهدف إلى أن تستجيب لطموحات هذا الزعيم، وتوسيع دائرة السيطرة والنفوذ لهذا الفريق أو هذه الدولة أو تلك”

١- تفكك الجماعات الأهلية

والحال، لا يعني تفكك العصبيات الأهلية القديمة زوال الطوائف كحقائق مادية، ومجموعات بشرية، ومذاهب متميزة وتقاليد وأعراف خاصة، ولا انحسار عناصرها وبقاياها وخروجها كلياً من النفس والعقل والممارسة، ولا أن جزءاً من أنقاضها وركامها لن يتدخل في نظام الدولة ومؤسساتها، ومنها المحسوبيات والقرابات، ولا أن الطبقة السياسية التي حلت محل الزعامة القبلية في تسيير شؤون الدولة والجماعة الوطنية، لن تستخدم هذه القرابات، وما تبقى من ثقافة الطائفية وآليات عملها، في صراعاتها الداخلية، ومن أجل توسيع دائرة نفوذها.

كما أن انحلال الطوائف كعصبياتٍ حاملة رهاناتٍ شاملةً للفرد، وحلول الدولة محلها، لا يكون على درجة واحدة في كل المناطق، ولدى كل الجماعات الأهلية. هناك جماعاتٌ تتحلل كلياً، وأخرى جزئياً، وثالثة يمكن أن تقاوم فترة أطول، وهو ما يرتبط بعوامل البيئة الطبيعية والجغرافية والسياسية، كالقرب من السلطة، وبالموارد الخاصة إلخ… كما أن العوامل الخارجية قد تلعب دوراً في التشجيع على الانحلال لدى بعضهم، وتعزيز التمسك بالهوية الخاصة لدى آخرين. لكن، مهما كان الأمر، لن يكون هناك حامل اجتماعي للدولة، ولا إمكانية لاستمرارها، ما لم توجد شريحةٌ أو نخبة من المجتمع، متحررة من رهاناتها الطائفية والمذهبية والعشائرية، ومتماهية مع الدولة، بوصفها التعبير عن الفضاء العام والمصالح العمومية.

ما نشهده من مشاريع طائفية، أو تبدو كذلك، ليست هي، في الواقع، سوى ملحقات وأدوات لمشاريع سياسية، أو تجارية، أو امبرطورية، تهدف إلى أن تستجيب لطموحات هذا الزعيم، وتوسيع دائرة السيطرة والنفوذ لهذا الفريق أو هذه الدولة أو تلك. فهي محكومة بالسياسة ومنطق الصراعات على السلطة العامة والدولة، وتفتقر، طائفية كانت أو عشائرية، لأجندة خاصة بها، مستقلة عن أجندة المشاريع الخاصة التي تستخدمها أداةً من أدوات تنفيذ أهدافها واستراتيجياتها، التي قد تكون داخليةً، أو محلية. لكن، يمكن أن تكون، وهي في الغالب اليوم، خارجية أو مشتركة.

وفي ما عدا الوظيفة التقليدية للطائفية التي تشير إلى استخدامها من رجال الدين، للحفاظ على مكانة اجتماعية متميزة، تجمع بينهم والنخب الاجتماعية السياسية الأخرى، تكاد تقتصر الاستخدامات الطائفية الحديثة في المنطقة على فاعليْن رئيسيين، النخب الحاكمة التي تستغل القرابة المذهبية، لحشد القوى التي تمكّنها من مقاومة الضغوط الشعبية السياسية، والحفاظ على سلطةٍ، تقوم، في معظم الأحيان، على أسس انقلابيةٍ وغير قانونية، أي لتعزيز الديكتاتورية وتحقيق مصالح وأهداف ليس لها أي علاقة بالمذهب أو الدين، أو حتى مصالح أبناء الطائفة، بمقدار ما هي مصالح أنانية، ترمي إلى تمكين النخبة الحاكمة من الاستحواذ شبه الحصري، وأحيانا الحصري، على موارد الدولة والبلاد، وتكوين شبكةٍ من المصالح والأتباع الذين يربطونها بالداخل والخارج، ويشكلون بيئتها الحاضنة.

أما الفاعل الثاني الذي نجح في استعادة عناصر الطائفة المفككة، وإعادة توظيفها في مشروعه السياسي، فهو النظام الإسلامي الإيراني الذي حول الطائفة إلى دولة، وسعى، من أجل التغلب على مأزق الدولة الطائفة، إلى حرف الأنظار نحو الخارج، وتوجيه المعارضة الداخلية والتوترات الداخلية نحو الهيمنة الإقليمية، وبناء نوع من الامبراطورية، مستخدماً لإضفاء الشرعية على مشروعه الدين الاسلامي في مرحلة أولى، ثم القضية الفلسطينية في مرحلة ثانية، ثم، مع التراجع المستمر لمشروع الامبراطورية، التجمعات والجماعات المذهبية الشيعية بشكل سافر، بعد تحويلها إلى ميليشيات خاصة، مدعمة ومعززة ومسلحة ومدربة من أجهزة الدولة الإيرانية نفسها. وفي سياق هذا الحشد للقوى من أجل السيطرة الإقليمية، حصل التركيز على التمايز المذهبي، واستغلال التهميش التاريخي للأقليات، وشحن المشاعر الطائفية، وبناء المظلوميات الحقيقية والكاذبة، واستغلال الرموز الدينية، والتخويف من هدم المقدسات.

في جميع هذه الحالات، مثلها مثل الحالات المماثلة التي جندت فيها السلطات الاستعمارية بعض الجماعات الهامشية، أو المهمشة، في ميليشيات وجيوش خاصة، تابعة لها، تستخدمها في قمع الشعب وشق صفوفه في الوقت نفسه، تبقى الاستخدامات الطائفية مرتبطةً بأجندة سياسية للدولة وللأحزاب، ومن الممكن دائماً التحكم بها، وضبط نشاطاتها، من داخل حقل السياسة، أو بالأحرى، لا يمكن ضبطها إلا منها، ولا قيمة ولا وزن لأيٍّ من أصحاب الولاية الطائفية الأصلاء.

“ربما كان أهم ما ميز وضع يد الأسد على أنقاض الطائفة العلوية هو عمليات شراء الولاءات التي بلغت من الشفافية والوضوح حداً جعلها تبدو سوقيةً بامتياز. وهذا ما حصل، أيضاً، بمناسبة وضع اليد على إرث العشائر المتحللة في مناطق سورية، نصف الفلاحية ونصف البدوية”

٢- من وجهاء الطوائف إلى أمراء الحرب

ثم إن وضع أمراء الحرب وأصحاب المشاريع الجديدة التجارية، أو السلطوية، اليد على إرث الطائفة وحطامها لم يكن بالسلاسة التي يعتقدها بعضهم، ولم يحصل بسبب شراكة الاعتقاد، أو توهج شعلة الإيمان، أو انتعاش الأخوة ومشاعر التضامن الانسانية، وإنما حصل بالعنف العاري، واحتاج تحقيقه إلى معارك ومواجهات دموية، أولا مع أصحاب هذا الإرث، الطبيعيين والتقليديين، من رجال دين ووجهاء وأعيان، وثانياً في مواجهة أصحاب المشاريع الأخرى المنافسة، من أمراء الحرب الذين يطمحون، بالقدر نفسه، إلى استخدام الشباب والإرث الداشر لبناء صرح إماراتهم الخاصة. وهذا واضح جداً في عملية انتزاع الحرس الثوري الإيراني السيطرة على شباب الطائفة الشيعية، أو أغلبهم من أولياء أمرهم الحقيقيين، في لبنان، ومن سيطرة منظمة أمل، ثم التخلص، بعنفٍ مشابه، من ممثلي عقلية الأخوة الطائفية والدينية التي كان يمكن أن تشكل عائقاً أمام الاستخدام الأداتي، وشبه الفاشي لمشروع الحزب الجديد.

ولم يختلف الأمر عن ذلك في سورية، إلا أن نفوذ المشيخة العلوية التقليدية، والأسر الوجيهة التي كانت مرتبطة بها، قد تم القضاء عليه في مرحلة أسبق، خلال الصراع السياسي، وفي سياق تكوين الأحزاب القومية السورية والعربية، ومع تطور حزب البعث، منذ الخمسينيات والستينات من القرن الماضي. وهكذا لم يجد الأسد صعوبةً كبيرةً في تجيير إرث الطائفة لمصلحة مشروعه في السيطرة على الدولة السورية، وتحويلها إلى إمارة خاصة به وبأسرته. وقد ساعده على ذلك ما كان يوفره له موقعه في الدولة البعثية، في بداية تكوينها، من موارد يستطيع أن يشتري بها ولاء الأفراد. لكن، ربما كان أهم ما ميز وضع يد الأسد على أنقاض الطائفة العلوية هو عمليات شراء الولاءات التي بلغت من الشفافية والوضوح حداً جعلها تبدو سوقيةً بامتياز.

وهذا ما حصل، أيضاً، بمناسبة وضع اليد على إرث العشائر المتحللة في مناطق سورية، نصف الفلاحية ونصف البدوية، في الجزيرة وحوران والشمال الغربي، وعلى أنقاضها من الأفراد والرموز والأجندات.

احتاجت إعادة إدراج عناصر الطوائف المتحللة، في سياق الصراعات السياسية الداخلية، أو الإقليمية، واستثمار رموزها الدينية والاجتماعية في المشاريع الجديدة، إلى القضاء على آخر ما تبقى من علاقات القربى والأخوة والتضامن العفوي والإنساني بين المنتمين للعقيدة الواحدة، وفي العشيرة للنسب الواحد، والدم الواحد، وتهميش الممثلين الأصليين للطوائف والانقلاب عليهم، وتشويه صورتهم، وأحيانا تصفيتهم، للانفراد بالسيطرة على العناصر التي يُراد تجنيدها. وكان هذا، في الواقع، يعني ضرب العصبية الطائفية نفسها، لبناء عصبية الحزب، أو الميليشيا الجديدة مكانها. كما تشير إلى ذلك حالة حزب الله، وغيره من الميليشيات الحوثية وغيرها. فعناصر حزب الله، قبل أن يكونوا شيعة أو حتى مسلمين أو مؤمنين، هم جنود في حزب سياسي أيديولوجي من الدرجة الأولى، وفرع للحرس الثوري الإيراني الذي يدافع عن دولة ولاية الفقيه والنظام القائم في إيران. وهذه وظيفته الأساسية ودوره. فعلى الرغم من الشعارات، والأوهام التي ولّدها نجاح حزب الله في فرض نفسه قوة أولى في لبنان عند غالبية الشيعة هناك، تحت غطاء شرعية المقاومة، لم يكن الدفاع عن الشيعة ومستقبلهم هدفه، ولا حمايتهم في لبنان وخارجه، وإنما، بالعكس، الزج بهم في معارك دولةٍ لا يسيطرون على قرارها، ولا يشاركون فيه، ولا يعرفون أين يمكن لمشروع هيمنتها الإقليمية أن يقودهم.

وما يقال عن حزب الله يقال عن جماعات داعش، وغيرها من الميليشيات السنية التي تطمح إلى إعادة بناء الخلافة الاسلامية على أنقاض الدولة الحديثة نفسها، تيمناً بالدولة الإيرانية التي تتصرف كخلافة شيعية مناوئة.

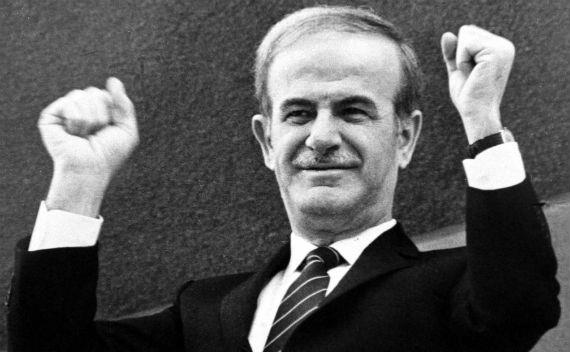

حافظ الأسد

وليس هناك أحد من جميع أمراء الحرب هؤلاء يمثل طائفته، وليس بقاء الطائفة، أو ازدهار شؤونها، هو هدفه، حتى لو أن بعض أعمالهم قد تبدو مفيدةً لهؤلاء وأولئك من أبناء الطائفة في هذا الوقت أو ذاك. إلا أن هذه المشاريع جميعاً هي في العمق البرهان على زوال الطوائف وتعرضها للخطف والاستخدام السياسي وغير السياسي من الطامحين إلى الإمارات والزعامات وشبكات المصالح السلطوية والمافيوية والتسلطية. وجميعها تقوم على تقسيم الطوائف بشكل أكبر، وتفجيرها من الداخل، ووضع تياراتها وأحزابها وتفرعاتها واحدها تجاه الآخر. ومهما حاولوا أن يؤكدوا العكس، ليس بشار الأسد ولا نوري المالكي ولا أبو بكر البغدادي ولا حسن نصر الله ممثلين لأي طائفة، وإنما هم مغامرون وأمراء حروب، يقامرون بمصير آلاف الشباب الذين جندوهم في مشاريع حروبهم الخاصة السياسية والجيوسياسية. وكما أن بشار الأسد ليس رجل دولة، وإنما أمير حرب، فإن العلويين المنضوين تحت رايته ليسوا أبناء صالح العلي، وإنما مرتزقة محليون، تماماً كما أن البغدادي ليس الخليفة أبو بكر الصديق، ولا القتلة الذين يعملون تحت إمرته لذبح المسلمين “المرتدين” صحابة رسول الله، ولا علاقة لهم باتباعه. فجميع هذه المشاريع خاصة، لم يكن ممكناً أن تعيش وتستمر، إلا بسبب انهيار الدولة الوطنية فكرة، وأحيانا مادة، وغياب المشروع الوطني البديل، وسعي كل صاحب طموحٍ ونازع للسلطة والإمارة بكل المعاني، إلى ملء الفراغ الكبير الذي نجم عنه، أو الاستفادة منه، لتحقيق مآرب شخصية، عقائدية أو سياسية أو تجارية مافيوية. وهذا ما يفسر الانتشار المتزايد لهذه الميلشيات، وتنافسها، وتنازعها داخل الطائفة الواحدة نفسها، كما هو واضح في العراق، حتى أصبحت لكل شخصية سياسية قوية ميليشياتها التابعة لها من ضمن جيش الدولة نفسه، فأصبحنا نتحدث عن جيش المالكي في العراق، جنباً إلى جنب مع ميليشيات بدر وأبو فضل العباس وجيش المهدي وغيرها مما لم يعد سهل الإحصاء.

“كما أن بشار الأسد ليس رجل دولة، وإنما أمير حرب، فإن العلويين المنضوين تحت رايته ليسوا أبناء صالح العلي، وإنما مرتزقة محليون، تماماً كما أن البغدادي ليس الخليفة أبو بكر الصديق، ولا القتلة الذين يعملون تحت إمرته لذبح المسلمين “المرتدين” صحابة رسول الله، ولا علاقة لهم باتباعه”

٣- بين الدولة والطائفة

والواقع أن إدراك الأفراد بالتجربة حقيقة أن الطائفة لم تعد في وقتنا الراهن حاضنةً لأية أحلام، أو مشاريع اجتماعية، وأنها أصبحت نهباً لأصحاب الطموح والمغامرة، يستخدمون رموزها وأشياءها وعواطف أبنائها الدينية والأخوية مادة أولية، وحقل استثمار لتحقيق مطامعهم الشخصية وبناء إماراتهم الخاصة، هو الذي دفعهم إلى التفكير، بعد عقود من الضياع والفساد، بأن المخرج الوحيد من الفوضى الضاربة أطنابها في كل مناحي الحياة الاجتماعية، ومن حالة انعدام الأمن والسلام والاستقرار والعمل المثمر، هو العودة إلى الدولة، وإصلاحها واستكمال بنائها دولةً وطنية، ديمقراطية، تستمد سلطتها من مواطنيها بمقدار ما تجعل من توفير شروط تحولهم إلى مواطنين، أي ضمان حرياتهم وكرامتهم والمساواة بينهم، هدفها وبرنامجها التاريخي الأساسي. وهذا هو الوعي، وتلك هي الإرادة التي فجرت ثورات الربيع العربي، وبعثت مشاعر الوطنية/المواطنية الميتة من رمادها، وارتقت بروح التضامن والتكافل والتضحية من أجل المجموع إلى أقصى درجاتها.

وكما لم يثر التونسيون والمصريون على أوضاعهم لأسباب طائفية أو دينية أو قبلية، كذلك لم يثر السوريون على نظامهم لأن قادته، أو أكثرية أصحاب المناصب المؤثرة فيه، من العلويين، ولكن، لأنه جعل من الدولة إمارة خاصة له، ولأصحابه وأعوانه، وجرّد كل السوريين، بما في ذلك أتباعه وأنصاره وحواشيه، من كل حقوقهم السياسية والمدنية،

حسن نصرالله

وجعلهم رعايا وعبيداً في إمارة تابعةٍ كليا لإرادة عائلة الأسد وحلفائها. ولم يترك للسوريين حقاً لم يستول عليه هو وأصحابه، ولم يترك كرامةً لم تنتهك، ولا حرمةً لم تستبح، وفرض عليهم ديكتاتوريةً دمويةً، تقودها ميليشيات خاصة باسم أجهزة الأمن من أندر ما عرفته المجتمعات البشرية. هذا هو الذي دفع السوريين إلى الثورة، وجعلهم مستعدين لتقديم أرواحهم وأملاكهم وكل ما في حوزتهم للتخلص من كابوس سلطةٍ همجيةٍ، لا حدود لجهلها وضيق أفقها وفسادها واستبدادها. وكان الشعب السوري سيثور، بالقدر نفسه، لو كان أصحاب مثل هذا النظام الكارثة، وأزلامه من المسلمين السنة، بل من نسل الأنبياء. وكل الثورات التي قامت في التاريخ كانت ضد ملوك من دين الشعب، بل يدّعون القداسة والصلة بالآلهة.

وكما أن السوريين لم يخرجوا على الأسد لعلويته التي لم يكتشفوها فجأة، بالمثل، لم يوظف حافظ الأسد، ومن بعده بشار، شباب العلويين في نظامه حباً بالطائفة، أو خدمة لعقائدها ووجهائها وأعضائها، ولكنه استخدمهم لحمايته وحماية إمارته، تماماً كما تستخدم جيوش المرتزقة، حتى لو كان ثمن ذلك إعطاءهم الرتب العسكرية، والمرتبات المغرية، وجنّدهم في أجهزة المخابرات والأمن والردع والقتل والاعتقال والاغتيال والتعذيب في وجه مواطنيهم،

أبو بكر البغدادي

ولم يجعل منهم مهندسين وعلماء وباحثين وتجاراً ومنتجين. لقد استفاد منهم، وحافظ على جهلهم، وجعل حياتهم معلقة به وبمنحه، كي يحولهم إلى أداة طيعة، وآلة في يده، يستخدمها كيف ما يشاء، للدفاع عن سورية إمارة أبدية لآل الأسد، وعن صرح الديكتاتورية والطغيان الذي أشاده بأجهزة المخابرات والأمن والجيش، والذي لم يكن له مضمون اجتماعي آخر سوى النهب والسلب والاستحواذ على موارد البلاد من مافيا مكونة من أصحاب المصالح والامتيازات، من كل الطوائف ومن كل الأوساط، التجارية والمذهبية وغير المذهبية، تماماً كما استخدم حطام الطوائف والعشائر المفككة الأخرى من غير العلويين، ولا يجمعه بأحد من هؤلاء، لا تجار الشام ولا مرتزقة الطوائف والعشائر المفقرة والمشردة، جامع من دين أو قيم أو عرف، إلا جامع شراء الذمم وبيع الولاء والقبول بالخضوع والإذعان.

“في غياب الدولة، أو بسبب الأزمة العميقة التي تشهدها، أو الانهيار في بعض الحالات، زاد النزوع عند أصحاب الطموح، من السياسيين والمغامرين والتجار وأصحاب السوابق، إلى استغلال المعاناة التي يعيشها أعضاؤها المفقرون والمهمشون والتائهون من دون حماية ولا موارد ولا معيل، وتجنيدهم في كل المغامرات”

خاتمة

في وقتها، وسياقها التاريخي، كانت الطوائف حاضنةً للأفراد، مؤمنة للتضامن الإنساني، ومطمئنة للبشر، وحامية لهم من العدوان الخارجي، على قاعدة عهد شرف ضمني، محترم من جميع الطوائف والملل والعصائب والجماعات. وهذا جعلها تستمر وتعيش، وأضفى عليها الشرعية، وبرّر ولاء الأفراد لها حصراً، أو بشكل رئيسي. بعد نشوء الدولة الحديثة، وانتزاعها جميع الوظائف الأساسية في الحماية والعدالة والتشغيل والتربية والتأهيل، زال دورها وانحسر نفوذها، وتحولت، في الغالب الأعم، إلى أنقاض، وخلق تحللها في كل المجتمعات بيئةً حاضنة لكل المشاريع الممكنة والمحتملة، الخيرية الإنسانية، وكذلك العدوانية والإجرامية. لكن، في غياب الدولة، أو بسبب الأزمة العميقة التي تشهدها، أو الانهيار في بعض الحالات، زاد النزوع عند أصحاب الطموح، من السياسيين والمغامرين والتجار وأصحاب السوابق، إلى استغلال المعاناة التي يعيشها أعضاؤها المفقرون والمهمشون والتائهون من دون حماية ولا موارد ولا معيل، وتجنيدهم في كل المغامرات. وقد تصرف جميع هؤلاء الذين حشدوا في ميليشيات الأحزاب والنظم والدول تماما حسب عقد الولاء الذي وقعوه مع أسيادهم ضمناً، أي كمرتزقة لا تأخذهم بضحاياهم رحمة، ولا يردعهم عن تعذيبهم وتقطيع أعضائهم وجز رؤوسهم بأشنع طريقة، ونشرها عبر الفيديوهات على العالم، رادع من وطنيةٍ، أو دينٍ، أو مذهبٍ، أو ضميرٍ، أو عاطفة. القتل والتفظيع في الإجرام هو السمة المشتركة لجميع هذه الميليشيات الخاصة، السورية والعراقية واللبنانية وتلك القادمة من السعودية والخليج ومصر وبلاد المغرب وأفغانستان والشيشان ومناطق عديدة أخرى. وهذا ما يفسر العنف غير المسبوق الذي شهدناه في حروب اليوم وصراعاتها، والذي تجاوز كل تقاليد القرون الوسطى، وهمجية جيوشها، وهو الامتداد الطبيعي للأساليب الدموية التي ميّزت، في العقود القليلة الماضية، تعامل نخب السلطة مع مجتمعاتها، والتي برهنت، في سلوكها نفسه، على أنها منفصلة تماماً عنها، ولا يربطها بها لا عهد وطني، ولا عهد ديني، ولا ارتباط انساني من أي نوع.

العربي الجديد