المظاهر العنفيّة في الثّورة السوريّة.. الدّوافع والتّداعيات

وحدة تحليل السياسات في المركز

مقدّمة

تتناول هذه الورقة المظاهر العنفيّة في الثورة السوريّة. وتركّز في قسمها الأكبر على مظاهر العنف الاجتماعيّ، وبذلك تميّز الورقة نسبيًّا العنف الاجتماعيّ عن العنف السياسيّ الحاصل. غير أنّه في أحوال الأزمات وحالة عدم الاستقرار يتداخل العنف الاجتماعيّ مع العنف السياسيّ إذ تستند بعض أشكال العنف السياسيّ في مظاهرها إلى ديناميات العنف الاجتماعيّ ومنها وجود انقسامات اجتماعيّة أو عصبيّات اجتماعيّة من أنواعٍ مختلفة تحرّكه. كما أنّ هناك الكثير من مظاهر العنف الاجتماعيّ التي تغطّى بأهداف سياسيّة. وتعدّ هذه الورقة العنف الاجتماعيّ والعنف السياسيّ ظاهرتين متمايزتين لكنّهما تتداخلان إبان التحوّلات الاجتماعيّة الكبرى مثل الثّورات التي تهزّ كيان المجتمع.

وتميّز هذه الورقة بين ما يمكن اعتباره عنف الثورة السوريّة المسلّح على التّجاوزات القائمة فيه دون شكّ، والعنف الاجتماعيّ والسياسيّ القائم خارج الثورة والذي تداخل مع عنف الثّورة وولّد انطباعًا بوجود تجاوزات أخطر في الثورة السوريّة.

لا تستبعد هذه الورقة وجود تجاوزات، ولكن تداخل العنف القائم على هوامشها يضخّمها ويصعّب على المراقب تمييز الفرق. فمثلاً كان العنف السياسيّ الجهاديّ قائمًا قبل الثّورة ولم يكن فاعلًا في أشهرها الأولى. ويجب تمييزه عن العنف المسلّح كمسارٍ دُفعت إليه الثّورة بأوساطها المدنيّة الرّئيسة.

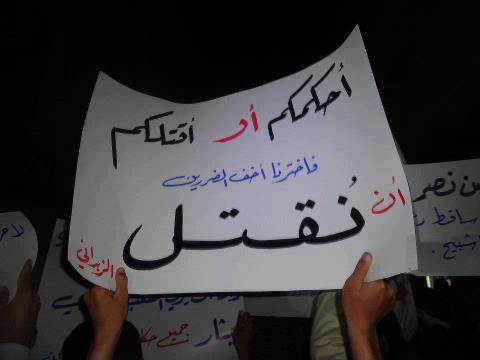

استحوذت مظاهر العنف في الثورة السوريّة، والتي تزايدت بشكلٍ مطّرد منذ بداية عام 2012، على اهتمامٍ سياسيّ وإعلاميّ واسع، كونها أضحت أحد المؤشّرات الدالّة على ديناميّات اجتماعيّة قديمة تعبّر عن نفسها بعد انكشاف غطاء الدولة، أو على أخرى جديدة تحصل خلال الثّورة السوريّة أو ترافقها، ولم يعد بالإمكان تجاهلها أو غضّ الطّرف عنها. وقد اختلطت المواقف وطريقة التّوظيف السياسيّ للمظاهر العنفيّة الجارية ما بين النّظام السياسيّ القائم والمعارضة، إذ دأبت آلة الضخّ الإعلاميّ الرسميّة والخاصّة ضمن أساليب الدّعاية السياسيّة على الرّبط ما بين الثّورة الشعبيّة (بشقّيها الاحتجاجيّ المدنيّ والكفاحيّ والمسلّح) وبين تلك المظاهر العنفيّة بخلفيّاتها المتنوّعة الجنائيّة، والجهاديّة، والطائفيّة أيضًا. في حين كان خطاب المعارضة السياسيّ والإعلاميّ يتّهم السّلطة بتدبير هذا العنف ضمن نسقٍ ديماغوجيّ واستيراد نظريّة المؤامرة إلى صفوف المعارضة بشكلٍ يسمح لها بالتهرّب من مواجهة هذه المظاهر باعتبارها تحدّيًا مجتمعيًّا آنيًّا ومستقبليًّا تتطلّب معالجته قيادة سياسيّة تعي المخاطر الرّاهنة وترسم إستراتيجيّة ديمقراطيّة واضحة لتجاوزها. وقد عزّز عنف الدولة الوحشيّ وغير المسبوق من قدرة القوى الثوريّة على اتّهام الدولة بتدبير بعض الأحداث العنيفة حتّى تلك التي لا تتحمّل المسؤوليّة عنها.

يتعرّض الشّعب السوريّ منذ بداية الثّورة إلى سياسة قمعٍ أمنيّ شامل تجلّت في إطلاق النّار على المتظاهرين بشكلٍ منهجيّ ومثابر، وبالتّعذيب، ثمّ بقصف المدن والأحياء المأهولة والتّدمير والتّهجير. ولا يجوز لأيّ تحليلٍ لمظاهر العنف في الثّورة أن يغفل الحقيقة الأساس، وهي عنف النّظام ضدّ المجتمع والإنسان، وهو عنف شامل وغير محدود بقوانين أو قيم أو روادع. لقد تحوّل الصّراع في سورية إلى صراعٍ مسلّح نتيجة لإصرار النّظام على خيار القمع المسلّح طوال أكثر من عامٍ ونصف، وإنّ انتشار الظّواهر العنفيّة على هامش الصّراعات المسلّحة ليس بالأمر الشاذّ، لا سيّما حين يتسلّح الشّعب ذاته، بما في ذلك قطاعاته الاجتماعيّة المهمّشة أيضًا. الأمر الذي يفرض تفحّص السّياقات التي أنتجتها وحفّزت تسارعها، خاصّةً وأنّ تعميمات علميّة تمّ إطلاقها لتفسير صيرورة هذه المظاهر العنفيّة واندفاعها. ومن أبرز تلك التّعميمات تصنيف الثورة السوريّة ضمن إطار الثورات الريفيّة الراديكاليّة، إذ يستند البعض في مقاربتهم إلى توصيف إريك هوبزباوم في كتابه “عصر الثورة” عن ثورات الفلّاحين، والتي برأيه تكون واسعة وعديمة الشّكل، تحصل فجأةً ولكنّها لا تقاوم. إذ تتحوّل “فورة” أو “هبّة” الفلّاحين النّاجمة عن تململهم على خلفيّة سببٍ مثير إلى تشنّجٍ لا سبيلَ إلى ردّه ينتقل بعدها إلى انتفاضة في البلدات، والمدن، والأقاليم تنأى عنها الطّبقة الوسطى كونها تحمل موجةً من الذّعر الاجتماعيّ التي تنتشر بصورةٍ غامضة وسريعة في أرجاء البلاد كافّة[1].

لقد عرفت الأقطار العربيّة ثوراتٍ من هذا النّوع بدأت كثورات ريفيّة، أو انحسرت في الرّيف في نهايتها وينطبق عليها هذا التّوصيف. ومنها ثورة الرّيف لعبد الكريم الخطابيّ، وثورة الشّمال السوريّ (1919-1923)، والثورة الفلسطينيّة (1936-1939) ولاسيّما في نهايتها.

بيد أنّ التوصيف السّابق يشوبه الكثير من القصور في فهم الثّورات الشعبيّة العربيّة الحالية. فربّما يشكّل الفقر محرّكًا للاحتجاج، وقد يعلن عن نفسه كقوّة غاضبة تنفجر، ولكن ليس بالضّرورة أن ينتج ثورات ترفع شعارات سياسيّة. فغالبًا ما يكون الاحتجاج النّاجم عنه غير منظّم وغير مسيّسٍ بالضّرورة وينتج انتفاضات مطلبيّة على غرار “انتفاضة الخبز” في مصر عام 1977، وانتفاضة الخبز في تونس عام 1984، أو انتفاضة المحلّة الكبرى في مصر عام 2008، وأحداث الحوض المنجميّ في تونس عام 2008، والتي يستطيع النّظام السياسيّ قمعها وتُذكر من دون أن تترك أثرًا سوى في توصيات لجان التّحقيق. ويصحّ في حالاتٍ أخرى أن تكتسب انتفاضات الفقراء صفة الاستمراريّة التراكميّة وتشكّل مدخلات ضاغطة على النّظام السياسيّ فقط في حالة وجود فئات واعية سياسيًّا بين الطبقات الفقيرة تستطيع توظيف طاقة الاحتجاج الاجتماعيّ لتعبئة الفقراء على مستوى الهويّة أو على مستوى الوعي الطبقيّ بهدف تنظيم عملٍ سياسيّ مثابر[2]. ما عدا ذلك فإنّ الفقر وغياب التّنمية قد يقومان بدور سلبيّ كونهما يهمّشان فئات سكانيّة واسعة عن الشّأن العامّ وعن التّأثير السياسيّ، ويدفعانها إلى الخمول والفراغ الثقافيّ وسهولة التبعيّة للنّظام القائم نتيجة الانشغال بتلبية الحاجات القائمة[3].

تأسيسًا على ذلك، فإنّ توصيف الثورة السوريّة ضمن الثّورات الريفيّة، أو انتفاضة الفلّاحين وأحزمة الفقر في مجتمعاتهم المحلّية غير دقيق إذ لم يكن الفقر والتّهميش دافعيها الأساسيّين، ولا كان الرّيف منطلقها، بل ساهم التّهميش الاقتصاديّ الاجتماعيّ في دفع الجماهير للمشاركة في ثورة سياسيّة منذ بدايتها. فالثورة السوريّة توطّنت في أطرافٍ مهمّشة ومفقرة مقابل مركزٍ قويّ اقتصاديًّا وسياسيًّا (العاصمة). لكن من فجّرها وأطّرها وأكسبها طابعًا سياسيًّا عواصم المحافظات (مراكز الأطراف) حيث يوجد طبقة وسطى، وفئات مثقّفة ذات وعي سياسيّ راغبة في إنتاج التّغيير تشبّعت بإشعاع ثورتيْ تونس ومصر، فتولّت قيادة الحركة الاحتجاجيّة وتنظيمها قبل أن يلتحق بها الرّيف السوريّ والهوامش الطرفيّة للمراكز المدينيّة التي تشكّل أحزمة الفقر. ولقد كان جمهورها الأساسيّ من الفئات المتضرّرة اقتصاديًّا من سياسات النّظام الاقتصاديّة النيوليبراليّة في مرحلة حكم بشّار الأسد، ولكنّها لم تكن ثورة ريفيّة ولا اقتصرت على الرّيف. ولم تعق الفوارق الطبقيّة والاجتماعيّة تحوّلها إلى ثورة وطنيّة عارمة باعتبار أنّ القضايا المتعلّقة بالاستبداد هي ذاتها. وبذلك يكون مسار الثورة السوريّة في بدايتها يشابه الثورة التونسيّة، وتكون تجربة مدينة درعا التي فجّرت الثورة السوريّة والتي تعدّ المركز الإداريّ والاقتصاديّ لسهل حوران تشابه تجربة سيدي بوزيد في تونس مع اختلافٍ بسيط يتعلّق بهامش العمل النقابيّ والحزبيّ، ووجود نشطاء حزبيّين وسياسيّين كان لهم تجارب سابقًا في اتّحادات ونقابات وأحزاب سرّية ونصف علنيّة بشكل أكبر من مدينة درعا[4].

وعليه، بالإمكان القول إنّ الثورة السوريّة هي ثورة شعبيّة وطنيّة قادتها عواصم المحافظات، درعا، وحمص، وحماة، وإدلب، ودير الزّور، واللاذقيّة، وأحياء رئيسة في مدينة دمشق، ومدن ريف دمشق التي يضلّل اسمها، فهي ليست ريفًا بل هي مدن مهمّشة مثل عواصم المحافظات. من ثمّ انتقلت المبادرة إلى الرّيف حين تحوّلت الثّورة إلى حمل السّلاح بفعل إصرار النّظام ومثابرته على الحلّ الأمنيّ وعلى إطلاق النّار على التّظاهرات السلميّة، لكن المدن بقيت حتّى بعد الانتقال إلى الكفاح المسلّح مشاركة بقوّة، وقد قادته في حالات عينيّة هي حمص ودير الزّور ودوما.

وانطلاقًا من “مدنيّة الثّورة” ووجود شريحة شابّة عصريّة تفاعلت مع الثورات العربيّة، ولاسيّما الثورة المصريّة والتونسيّة بإمكاننا تفسير الظاهرة السلميّة في الثوة السوريّة التي تميّزها عن الثورات الريفيّة تلك التي لا تعدّ ثورات احتجاج في شكل تظاهرات وتجمّعات مدنيّة، بل غالبًا ما تكون ثورات راديكاليّة، ليس لأنّها تحمل طابعًا عنيفًا يعكس واقع البنى الاجتماعيّة التقليديّة الذي تنشأ ضمنه بل لكونها تفتقد إمكانيّة التأثير في المجال السياسيّ العامّ من دون تنبيه العاصمة أو مدن الأقاليم لوجوده بقطع المواصلات أو بالإغارة واقتحام المدن بالسّلاح أو غيره. وإضافةً إلى ذلك، فلا شكّ في أنّ الثورة السوريّة قد انتشرت في الأرياف بقوّة بعد عواصم المحافظات والمدن والبلدات الصّغيرة.

في الأشهر الأولى من الثورة، استهدفت الحملات الأمنيّة الشّرائح الشبابيّة المثقّفة بالاعتقال والقتل، لإبعادها عن الحركة الاحتجاجيّة السلميّة، ولقطع رأسها السياسيّ، وتسهيل قمعها واحتوائها. وبعد تواصل القمع الأمنيّ والعنف السلطويّ ضدّ التّظاهر السلميّ والاحتجاج السياسيّ بدأت التّفاعلات الاجتماعيّة تنتج مظاهر عنفيّة، بعضها دفاعيّ لشبابٍ في مواجهة نهج الإذلال والإهانة في سلوك القوى الأمنيّة قاد إلى حمل السّلاح وتشكيل كتائبَ مسلّحة ضمّت المتطوّعين الأهليّين والعسكريّين المنشقّين، وأناطت بنفسها مهمّة حماية التّظاهرات السلميّة وردّ الاقتحامات العسكريّة. وساهم في ذلك أيضًا انشقاق عناصر وضبّاط في الجيش السوريّ وانضمامهم إلى صفوف الثّورة.

ومع توسّع الصّدام مع النّظام الذي ركّز على قمع الثّورة كوظيفة رئيسة للدّولة في هذه المرحلة غابت سلطة الدّولة عن مساحاتٍ جغرافيّة كبيرة من البلاد، وأدّى ذلك إلى بروز مظاهر عنفيّة اجتماعيّة أسهم ضعف المجتمع المدنيّ المواطنيّ، وانحدار آليّات الضّبط الاجتماعيّ في إذكائها على شكل جرائمَ وأفعال جنائيّة، وبعض الأعمال الطائفيّة. وقد وجدت مظاهر عنفيّة لجماعات جهاديّة يمتدّ تاريخها إلى ما قبل الثّورة، وانضمّت لمناصرتها من منطلق عدائها المتأصّل للنّظام والسّابق للثّورة، وليس التزامًا بمطالب الثّورة وشعاراتها وأهدافها.

لا يهدف التّركيز على هذه المظاهر وفحصها، وتفهّم سياقاتها المجتمعيّة إلى تبريرها، وإنّما إلى فصلها عن مسار الثورة الاحتجاجيّ والمسلّح الدفاعيّ، وانتقادها والتنبّه إلى تداعياتها السلبيّة مجتمعيًّا ومخاطرها على الإطار الوطنيّ الجامع للثورة السوريّة. فالخطورة الحقيقيّة هي أن تجد هذه المظاهر الأرضيّة الثقافّية التي يرتكز عليها مسارها العنفيّ، وتغذّيه وتمدّه بكلّ المبرّرات التي يحتاج إليها لاستمرار وجوده. وينطبق ذلك أيضًا على الجرائم الطائفيّة الكبرى، إذ لا بدّ من الوقوف عليها وتمحيص أسبابها ودوافعها كونها تكرّرت، مستفيدةً من الحاضنة الشعبيّة المغذّية ثقافيًّا للاتّجاهات التقسيميّة، والتي تعزّز مفهوم الهويّات الفرعيّة على حساب الهويّة الوطنيّة الجامعة.

[1] إريك هوبزناوم، عصر الثورة أوروبا 1798-1848، ط2 (بيروت: المنظّمة العربيّة للترجمة، 2008)، ص 140.

[2] عزمي بشارة، الثورة التونسية المجيدة، ط1 (الدوحة / بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2011)، ص 111.

[3] المرجع نفسه، ص 110-111.

[4] المرجع نفسه، ص 155.