النظام الذي نريد اسقاطه

منذر خدام

في الخطاب اليومي يجري الخلط عادة بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة ومفهوم النظام، فيستخدم في كثير من الأحيان، مفهوم الدولة بالدلالة الاصطلاحية لمفهوم النظام أو لمفهوم السلطة، أو بالعكس. وتبدو هذه الإشكالية أكثر حضورا في ظروف الانتفاضة السورية، وخصوصا في ما يتعلق بشعار اسقاط النظام. من الناحية النظرية يحيل مفهوم الدولة في دلالته الاصطلاحية إلى ثلاثة مكونات هي الإقليم والشعب والسلطة. من هذه المكونات الثلاث يجري الخلط عادة بين الدولة والسلطة، كأن نقول دولة استبدادية أو دولة ديمقراطية، في حين المقصود هو السلطة. إذ لا يمكن نعت الإقليم بذلك، وحتى الشعب لا يمكن نعته بهذه النعوت إلا بالمعنى الثقافي العام. مع ذلك فقد شاع القول بأنماط للدول بناء على طبيعة سلطتها كأن نقول دولة ديمقراطية، أو دولة استبدادية، دولة جمهورية، أو دولة ملكية..الخ. بهذه الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الدولة ليس خطأً استخدامه في التحليل السياسي.

بالنسبة لمفهوم السلطة ينبغي بداية التمييز بين السلطة في المجتمع والسلطة على المجتمع. المقصود بالسلطة في المجتمع، هي تلك التي توجد وتمارس في جميع أشكال الوجود الاجتماعي، وبصورة خاصة بالتنظيمات الاجتماعية المدنية أو الأهلية القائمة. هذا النوع من السلطة ليس هو المستهدف في هذه المقالة، مع أنه شديد الأهمية بالنسبة لاستقرار السلطة على المجتمع وتوازنها، ويؤدي دورا أساسيا في تحديد جوانب مهمة من طبيعتها.

بدوره مفهوم السلطة على المجتمع الذي يعنينا في هذه المقالة يحيل، بدلالته الاصطلاحية، إلى أربعة مكونات هي: ميثاق السلطة، ومؤسساتها، وأجهزتها(أدواتها)، وشخوصها. ميثاق السلطة من جهته يشمل دستورها وجميع التشريعات والقوانين الناظمة لعمل السلطة، وكذلك تلك التشريعات والقوانين الموجه لضبط المجتمع وإخضاعه لسلطة السلطة. أما بالنسبة لمؤسسات السلطة فهي تعبير عن البناء الهيكلي للسلطة، وهي تختلف من دولة إلى أخرى. بصورة عامة فهي تتكون في الدولة الحديثة، استبدادية كانت أم ديمقراطية من ثلاثة مستويات: مستوى تنفيذي ويشمل مؤسسة الرئاسة(الملك) ومؤسسة مجلس الوزراء، ومستوى تشريعي ويشمل البرلمان(مجلس الشعب)، ومستوى قضائي، وأحيانا يضاف إليها مستوى رابع هو المستوى الإعلامي. تنتظم هذه المستويات الأربع بطريقة معينة لتشكل ما أسميناه البناء الهيكلي للسلطة. في الدولة الديمقراطية تكتسب هذه المستويات استقلالية نسبية كبيرة، في ظل قيادة تحكمية لميثاق السلطة، في حين تتداخل هذه المستويات ببعضها وتفقد استقلاليتها في الدولة الاستبدادية، في ظل قيادة تحكمية لشخوص السلطة.

أجهزة السلطة بدورها تشمل جميع الأطر التنظيمية التي تمارس السلطة من خلالها سيطرتها، وهي متنوعة كثيرا بتنوع أشكال الحياة الاجتماعية. رغم ذلك تبقى الأجهزة الأمنية تشكل العمود الفقري لتحقيق سيطرة السلطة وسيادتها على إقليمها وعلى مجتمعها، وعلى ذاتها أيضاً.

تحدد المكونات الثلاث السابقة للسلطة وجودها الاعتباري، في حين يحدد مستواها الرابع، أعني شخوص السلطة، وجودها الحقيقي. الحديث عن هذا المستوى هو حديث عن أشخاص حقيقين لهم مصالحهم، وطرائق تفكيرهم، وأفكارهم الخاصة(أيديولوجيا) التي يقرؤون بها هذه المصالح بصورة فردية أو جماعية(طبقة، فئة اجتماعية…)،ويقرؤون بها أيضا المصالح العامة للدولة والمجتمع. وإذ يملأ شخوص السلطة جميع مستوياتها، فإن الأدوار التي يؤدونها فيها تختلف بحسب المستوى الذي يشغلونه.

يصح التحليل السابق لمفهوم السلطة في حالة النظرة الساكنة لها، وكأنه تحليل لصورة فوتوغرافية. غير أن السلطة في الواقع هي غير ذالك، إنها شريط متحرك، إنها في حالة اشتغال دائم. في هذه الحالة يفقد مفهوم السلطة قدرته التحليلية ليتقدم مفهوم آخر هو مفهوم النظام. بعبارة أخرى فإن مفهوم النظام بدلالته الاصطلاحية ليس سوى مفهوم السلطة وهي في حالة اشتغال.

في الدولة الديمقراطية حيث المجتمع ينتج السلطة، ويحددها من تحت، وفق الميثاق الذي ارتضاه لنفسه، يؤدي كل شخص في السلطة الوظيفة المناطة به بحرية ومسؤولية في ظل الرقابة والمحاسبة. بكلام آخر في النظام الديمقراطي تسود العوامل الموضوعية في طريقة اشتغال النظام ككل، في حين تتحدد فاعلية أداء العامل الذاتي بقدرته على تشغيل النظام بأعلى درجات الكفاءة، إنه في خدمته. تتميز آليات اشتغال النظام في الدولة الديمقراطية بالمرونة والحركية والقدرة على التجدد، بما يضعف من عوامل المحافظة والجمود فيه.

في النظام الاستبدادي حيث السلطة تتحدد من فوق، وفق ميثاق غير مجتمعي (قد يكون تعبير عن مصالح فردية،أو عائلية، أو طغموية، أو فئوية ..) فإن العوامل الذاتية هي التي تحدد وتتحكم بكيفية اشتغال النظام،الموجه أساسا لخدمة مصالح شخوصه، وبالتالي تغيب الحرية والمسؤولية ، ليحل محلهما الفساد. تتميز آليات اشتغال النظام الاستبدادي بالميل نحو الجمود والمحافظة لفترات طويلة، وبالتالي بضعف قواه الذاتية على التطور ، والقدرة عليه.

ينبغي أن ألفت الانتباه إلى أن التحليل السابق الذي يبدو للوهلة الأولى صائبا ومستقيما، وهو كذلك كما نزعم، إذا ما نظرنا إليه من الحقل النظري، تشوبه في الواقع تشوهات كثيرة، عند النظر إليه من واقع هذا البلد أو ذاك، لكن هذه التشوهات لا تغير في رصانته العلمية، ومصداقيته في حال تم اختباره باستقامة. ما أود قوله بالنسبة لظروف سورية أن النظام فيها يبدو مشوها إلى درجة كبيرة بسبب طبيعته الطغموية، والبروز الحاسم للعامل العائلي والفردي فيه. في هذا النظام تبدو المصالح الضيقة للطغمة حاسمة، تدعمها وتؤمن عليها أجهزة تحقق وحماية كبيرة، في إطار غلاف أيديولوجي مخادع، وتأمين مجتمعي قوي(تفريغ المجتمع من الحياة السياسية والنقابية الحقيقية، وخلق وهم حمايته للأقليات وتعزيزها لديها)، وتوظيف الموقع الاستراتيجي لسورية في خدمة مصالحه. وإن أي تحليل رصين لواقع هذه التوصيفات للنظام السوري في الواقع السوري سوف يهتدي، ولا بد، إلى هدف إسقاط النظام، بكل مكوناته وطرائق اشتغاله، ليشيد بدلا منه نظام ديمقراطي. ولا خلاف على ذلك بين جميع أطياف المعارضة السورية بما في ذلك الحراك الشعبي في الشارع. وهذا بالضبط ما نصت عليه الوثيقة السياسية لحركة معاً التي تقول”..فإن المقصود هو إطلاق عملية تحول ديمقراطي، عملية تغيير نظام الاستبداد والفساد بوصفه جملة من التشريعات والقوانين والمؤسسات والأجهزة والعلاقات والصلات بالدولة والأشخاص…”.

من جهة أخرى لا بد من التمييز بين الهدف والشعار، فالهدف في الحقل الفكري السياسي يصير شعاراً في الممارسة السياسية هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس كل صحيح في الحقل الفكري السياسي النظري، يصير صحيحاً أيضاً في حقل الممارسات السياسية.في الحقل الأخير تخضع صحة الشعار إلى إمكانية تحققه، وإلى الوظيفة التي يؤديها في سياق المسعى إلى الهدف. بعبارات أخرى فإنه يخضع إلى موازين القوى القائمة على الأرض، وإلى اتجاهات تغيرها.

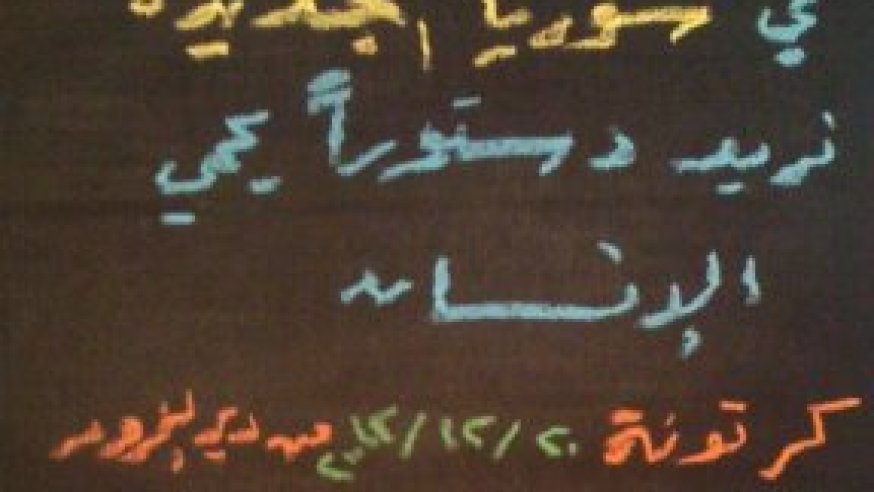

وبالعودة إلى رؤية حركة معا للمرحلة الانتقالية من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي والتي نصت على أن المقصود “هو إطلاق عملية تحول ديمقراطي..”،فهي بذلك تسجل فارقا جوهريا عن القول بأن ما يجري في سورية أو غيرها من البلدان العربية هو عبارة عن حدث أو أحداث متتالية. والعملية كما هو معروف، تنطلق من بدايات مختلفة بحسب ظروف البلد،و تأخذ مداها الزمني المختلف أيضاً. في تونس ومصر انطلقت العملية من بداية إزاحة الشخوص القابضين على هرم السلطة، لتبدأ بعد ذلك عملية التحول الديمقراطي بإعداد ميثاق النظام الجديد ومن ثم استكمال بقية المستويات والمكونات الأخرى، التي سوف تحتاج بلا شك إلى سنوات وسنوات. فلا يجوز استسهال هذه العملية، بل ولا يجوز غض النظر عن احتمالات الارتداد عليها أو تشويهها.

في ليبيا اقتضت إزاحة شخوص السلطة الاستبدادية خوض حرب أهلية ضروس، وتدخل خارجي قوي، لتبدأ عملية تحول غير واضحة المعالم، في ظل خلافات واختلافات واضحة حول طبيعة النظام الديمقراطي المنشود. مع ذلك يمكن افتراض أن التدخل الأوربي الحاسم لإزاحة سلطة القذافي، لن تترك شخوص ليبيا الجدد يتخبطون في الطريق إلى الديمقراطية المنشودة بدون هداية أو إرشاد أو مساعدة.

الوضع في سورية أعقد بكثير منه في تونس ومصر وحتى في ليبيا . هنا أعدت الطغمة الحاكمة كل ما يلزم لاستمرارها في السلطة، من عناصر القوة المباشرة( جيش وأجهزة أمنية)، وغير مباشرة( القضاء على الحياة السياسية والنقابية في المجتمع، خلق وتعزيز وهم حماية الأقليات، ربط مصالح رجال الدين وفئات التجار والصناعيين بالنظام، الاستفادة من الموقع الاستراتيجي السوري، ضعف المعارضة السورية وتباينها، إضافة إلى الخوف العميق الذي زرعه النظام في المجتمع الأمر الذي لا يزال يعيق خروج الفئات الصامتة، وهي الأغلبية، عن صمتها والانحياز للشارع المنتفض). في ضوء ذلك يمكن القول بأن بدء عملية إسقاط النظام بإزاحة شخوصه غير ممكنة واقعيا، إلا عبر حرب أهلية أو عبر تدخل خارجي عسكري، وكلا الخيارين سوف يدمران الكيان السياسي السوري، عداك عن رفض الشعب السوري لهما. أضيف إلى ذلك، وهذا معلن وصريح، لا يريد الخارج انتشار الفوضى في سورية نظرا لوجود إسرائيل، ولذلك فهو يريد أن يكون شخوص النظام جزء من عملية التحول الديمقراطي. وإن الرهان على حصول انقلاب عسكري يزيح شخوص السلطة، هو رهان غير واقعي، وحتى أن الرهان على حصول انشقاقات كبيرة في الجيش والأجهزة الأخرى لن يخدم سوى احتمال الحرب الأهلية. بناء على ذلك وجدنا أن انطلاق عملية التحول الديمقراطي في سورية سوف تبدأ على الأرجح ليس من إزاحة شخوص السلطة، بل من إعداد الميثاق الديمقراطي للنظام المنشود والشروع في إجراء تحولات مصاحبة في بقية مستويات السلطة، بحيث يصير ممكنا إزاحة شخوص السلطة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات شفافة ونزيهة ومراقبة. ومما يجعل هذا الاحتمال ممكنا، هو استمرار الانتفاضة في الشارع السوري كقوة ضغط رئيسية على النظام، إضافة إلى أن تحرك الشارع تحت شعارات مناسبة مثل شعار تغيير النظام أو إسقاطه عبر صناديق الاقتراع، يشجع الكتلة الصامتة من المجتمع للخروج إلى الشارع، بل ويحدث تصدعات حقيقية وكبيرة في بنيانه . ولا يكفي أن يتقدم الشارع بمطالب للسلطة ويدعوها لتنفيذها، بل عليه أن يطالب بالمشاركة في تنفيذ ذلك، بالضبط كما طرحت حركة معاً في رؤيتها للمرحلة الانتقالية.