انتفاضات 2011: سوريا ليست استثناءً

سلامة كيلة

تتطوّر الاحتجاجات في سوريا، وإن بهدوء، لكنّها تتوسع أفقياً، ويوضح ذلك أنّ سوريا ليست استثناءً، وأنّها تدخل في سياق البلدان التي يثور فيها الشعب من أجل التغيير.

وإذا كانت المسألة قد بدأت بدعوات على الفايسبوك منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي (وإن بنحو سيئ)، وتكررت في 15 مارس/ آذار بداية، ثم تضامناً مع المعتقلين يوم 16 آذار حبث حدثت الاعتقالات، فقد بدأت بقوة في درعا بعد إذ، ثم توسعت في مدن أخرى تضامناً مع درعا، ووصلت إلى مرحلة بات فيها الحراك يشمل العديد من المناطق على سعة الخريطة السورية.

كل ذلك، رغم الرد القاسي من السلطة، التي اعتقدت أنّها استفادت من تجارب الثورات العربية التي حدثت، فتوصلت إلى أنّه يجب ألا يسمح بأيّ تحرك منذ البدء، لذلك، يجب ممارسة أقصى أشكال القمع لكي لا يتوسع الحراك. ورغم ذلك فقد توسع، وهو الأمر الذي يعني أنّ المسألة أكبر من أن يوقفها القمع، مهما كانت شدّته.

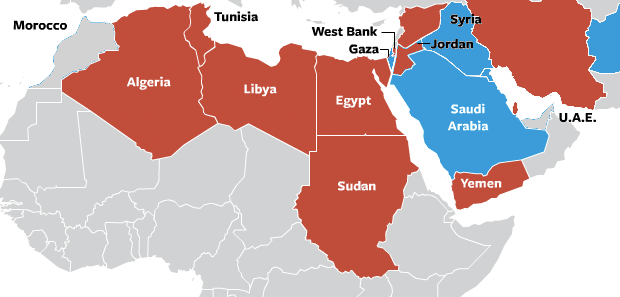

هنا المسألة التي لم تفهم في كل ما جرى من ثورات في الوطن العربي، حيث لم ينكسر حاجز الخوف بـ«مشيئة إلهية»، بل لأنّ الوضع المعيش وصل إلى مرحلة لم تعد تحتمل الاستمرار. تلك هي خبرة الثورات العربية، من تونس إلى مصر وليبيا واليمن والأردن والعراق، وبالتالي سوريا.

لقد كان واضحاً منذ بداية القرن الجديد أنّ طبيعة التكوين السياسي الاقتصادي الذي تكوّن منذ سبعينيات القرن العشرين قد وصل إلى نهايته، وأنّ سوريا بحاجة إلى تغيير حقيقي. لذلك، كان العقد الأول من الألفية الجديدة هو النضال من أجل التغيير. ولقد تفاءل كثيرون بما طرحته السلطة آنئذ، وأصبح التحديث والتطوير شعاراً عاماً.

لكن مرّ عقد من دون تغيير في طبيعة السلطة، وظلّت كما هي تتحكم في كلّ مفاصل المجتمع، وتهيمن على الدولة ومؤسسات المجتمع كلّها، رغم الانفراجة المحدودة التي حصلت في النصف الأول من هذا العقد، فظلّت الوعود وعوداً، والحديث عن الإصلاح «حديثاً»، لأنّ السلطة ظلت تمارس السيطرة الشاملة على كل شيء، وظلّ محورها هو الأجهزة الأمنية، وبالتالي بقي النظام نظاماً أمنياً.

أكثر من ذلك، سارت الأمور على الصعيد الاقتصادي في اتجاه أوجد ما يؤسس لكلّ ما يجري الآن. فقد عنى التحديث التغيير في بنية الاقتصاد في السياق ذاته الذي حدث في تونس ومصر وكلّ البلدان الليبرالية. بمعنى أنّ السوق الحر أصبح هو المسيطر، بما يعنيه من خضوع الأسعار لسعرها العالمي، ولتحوّل النمط الاقتصادي من نمط منتج في الزراعة والصناعة إلى نمط ريعي يقوم على السياحة وأسواق الأسهم والعقارات والاستيراد. وأيضاً، ليتوضّح تمركز الثروة بيد أقلية تتحكم بالسلطة وتخضعها لمصالحها مباشرة. وبالتالي، لكي تتهمش كتلة كبيرة من الطبقات الشعبية، وتصبح هناك فئة تتحكم بمجمل الاقتصاد، هي التي تحكم وتفرض منطقها.

هنا، لم تعد المسألة مسألة شكل استبدادي للسلطة فقط، بل أنتج هذا الشكل وضعاً طبقياً يقوم على التمايز الهائل. فوقعت كتلة كبيرة تحت خط الفقر، وتوسعت الفئات التي لا تجد عملاً. وهو الوضع الذي جعل المجتمع يعيش حالة احتقان، تصاعدت خلال السنوات الأربع الأخيرة، أيّ بعدما اكتملت اللبرلة وأصبح الاقتصاد تحت سيطرة أقلية ضئيلة، وبات الفقر هو السمة العامة لمجموع السكان. إذن، لماذا لا تقود الثورات في البلدان العربية الأخرى إلى تداعي كلّ هؤلاء المفقرين للتحرك؟

وإذا كان هناك من ينطلق من «التناقض» بين النظام والولايات المتحدة، وهو الوضع الذي فرض تعبير الممانعة، يتوصّل الملاحِظ لتحولات التكوين الاقتصادي إلى أنّ ما تحقق هو التطبيق العملي لسياسة الطغم المالية الإمبريالية. تلك الطغم التي تريد تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي، من خلال تدمير الزراعة والصناعة، والتمحور حول المال: أي البنوك والخدمات والعقارات والاستيراد، وذلك ما تحقق في سوريا ككل البلدان الأخرى. وبالتالي، فإنّ التكوين الاقتصادي يترابط مع السيطرة الإمبريالية من موقع التابع. وهو الوضع ذاته الذي يجعل التشابه حقيقياً بين سوريا وكل البلدان الأخرى، حيث يجري تهميش كتلة كبيرة من السكان، مما يدفعها إلى التمرد والثورة.

ذلك الوضع هو الذي جعل ألّا تكون سوريا استثناءً عن باقي البلدان العربية، برغم كلّ ما يقال عما هو سياسي، أي عن «الممانعة». فالمسألة هنا تتعلق بمقدرة قطاعات مجتمعية كبيرة على العيش، وعلى شكل النظام الذي يسحق كل إمكانية للتعبير عن الاحتجاج أو المطالبة بحقوق. إنّ الشعور بالعجز عن العيش نتيجة الإفقار الشديد يفرض ملاحظة القمع الشديد الذي يمنع كل أشكال الاحتجاج أو التعبير عن المطالب. وهنا، تصبح الحرية ضرورة كما يتردد في كل التظاهرات التي جرت في كل المدن.

ومهما كان الرد السلطوي على المطالب شديداً، ووصل إلى حد القتل بالرصاص الحي (الذي لم يستخدم في الثورات الأخرى إلا في مرحلة متأخرة)، فإنّه لن ينهي الاحتجاجات لأنّ هناك ضرورة لتحقيق تغيير عميق. ولا شك في أنّ الحديث الطويل عن الإصلاح من دون أن يتحقق، قد نقل المسألة إلى ما هو أكبر من الإصلاح، إلى التغيير. ولم تعد الوعود كافية أو مصدّقة، لأنّ عقداً من الوعود يكفي. المطلوب هو التغيير، ولن تحقق ذلك الفئات ذاتها التي أوصلت إلى هذا الوضع.

من يرد التغيير فلا بد من أن يغير الفئات التي صنعت الأزمة، وقادت إلى الإفقار والقمع ومسخ البشر. وليست الآليات هي ذاتها التي كانت في الماضي، فالوضع بات مختلفاً. لقد ضاعت عشر سنوات لأنّ بنى السلطة لم تكن تريد سوى استمرار الوضع القائم في المستوى السياسي، وأوغلت في المستوى الاقتصادي، وليس من حاجة إلى الوعود أو اللجان. وليس العنف هو الذي يوقف الاحتجاج، وكلّ من سيصرّ على ذلك سوف يقود ذاته إلى مهلك.

والتغيير يعني تغيير طبيعة السلطة من سلطة محتكرة للسياسة ومسيطرة على المجتمع إلى دولة مدنية حديثة، ديموقراطية وعلمانية. فلم يعد من إمكانية لسيطرة حزب تحوّل إلى «مجموعة مصالح»، ويحتكر من أجل هذه المصالح. وليس من إمكانية لقمع حرية الرأي بعد كل التطور الذي جرى والتواشج العالمي الذي فرض وعي الشباب لدورهم وفاعليتهم. المسألة هنا تتمثل في إنهاء تحكم فئة وصوغ دستور ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة والتعددية والإرادة الشعبية.

ويفرض ذلك، طبيعياً، التغيير في النمط الاقتصادي. فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد المنتج (الزراعة والصناعة)، وهو الأمر الذي يفرض محاكمة كل الذين نهبوا القطاع العام وتحكموا في الاقتصاد انطلاقاً من قوة السلطة. كذلك يفرض التحكم بالأسعار وزيادة الأجور، ليس بالثلث كما جرى بل ثلاثة أضعاف الراتب الحالي، وإعادة الضمان الاجتماعي والصحي وتحسينهما حقيقةً، وكذلك التعليم المجاني ومعالجة أزمة التعليم الذي انحدر بنحو لافت. المسألة هنا لا تنتظر زمناً آخر، ولا معالجات بطيئة بطء النخب الحاكمة، بل تحتاج إلى قرارات سريعة لتحقيق تغيير عميق.

الأخبار