بائع الموت المتجول/ لما الخضراء – كمال جمال بك

على هذه الأرض .. في مكان ما، ” لا يهم المكان”، وفي زمان ما، ” أيِّ زمان “، تعيش أسرة ما، “محض أسرة “، تمر بأزمة مالية يتجادل زوجان حول سبل الخروج منها لإنقاذ منزلهم من الضياع .. وفي هذه الحكاية الحياتية اليومية الاعتيادية تشتد العتمة على الزوجين وسط رحلة نقاش بحثاً عن حلول في طريق يبدو بلا ضوء في آخر النفق ..إلى أن يدقَّ الباب “غريب” غير اعتيادي، رجل “يصلح لكل زمان”، حاملاً معه صندوقاً صغيراً بلا ملامح “يجوز أن يوضع في كل مكان”.

من دون مقدمات، يقدِّم ” الغريب ” للزوجين عرضاً غرائبياً يعطيهم مَخرجاً سحريَّاً من الأزمة .. فمجرد ضغطة – يقرِّرها الزوجان- على الزر الوحيد في الصندوق” الموصول إلى اللاشيئ” ستحل المشكلة بالكامل، وتعيد الغريب في اليوم الثاني حاملاً مبلغاً يفك ضيق الأسرة..لكن ضغط الزر ذاك – كما يحرص صاحب العرض أن يسمعهم بوضوح- : (سيؤدي في اللحظة ذاتها، إلى موت إنسان على وجه هذه الأرض، بعيد كليَّاً .. مجهول بالكامل، لا تعرفه الأسرة ولم تسمع به يوماً، ولم تقابله أبداً .. ولن تقابله مطلقاً ) .. يرمي الغريب عرضه وصندوقه على الطاولة، ويمضي بصمت، بلا مقدمات مثلما أتى ..

هنا تفوح رائحة الرعب الذي أراد (ألفريد هيتشكوك) أن يلفَّنا به على مدار دقائق فيلمه التلفزيوني المعنون ( الصندوق )، حيث يشتعل في الشريط السينمائي القصير نقاش طويل، يخلص الزوجان في نهايته إلى أن الموت الذي يتكرر كل يوم عشرات آلاف المرات منذ ظهور الخليقة لمختلف الأسباب، لن تزيد أو تنقص كيله ضغطة زر، يموت بعدها إنسان لا يعرفانه، لم يلتقياه في أي مكان .. ولم ولن يسمعا به مطلقاً ..

يضغط الزوجان على الزر ..فلا يحدث شيئ نراه .. يعود الغريب في اليوم الثاني يبلغهم أن أحدا في العالم قد مات .. يترك على الطاولة مبلغاً يفكُّ ضائقة الأسرة .. يأخذ صندوقه ويهم بالخروج عندما يسألانه عن سبب حاجته للصندوق ؟

في تلك اللحظة يتوِّج هيتشكوك حضور الرعب الانساني، بكلمات يطلقها الغريب كرصاص مكمَّم بكاتم صوت، ويمضي.. : (سآخذه إلى آخرين يحتاجونه أيضا.. هم لا يعرفونكم أبدا .. لم يقابلوكم في حياتهم .. ولم .. ولن يسمعوا بكم مطلقا!)..

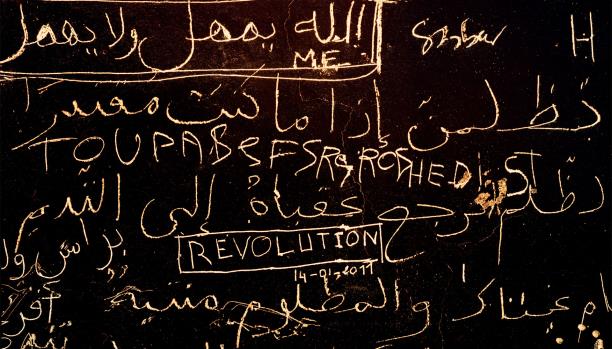

حدث هذا سينمائيا في فانتازيا رعب هيتشكوكي رمادي اللون .. ويحدث واقعاً أيضا بكل لون، في حكاية الموت المرِّ الذي انفجر في سوريا، كأنما من تحت غطاء صندوق انفتح بين يدي قاتل، على عرض مفخَّخ -مالي أو طائفي أوعقائدي أو إثني- فصار الموت يلوك الجميع من دون استثناء فاتحاً فمه، مطلا برأس يخرج من قلب صندوق، يبدو أقرب إلى نعش يصنعه صاحبه لنفسه مدفوعاً بحاجة، فيحطُّ بين يديه جاهزاً لموته معجَّلا بلا كفن..

وفي صندوق هيتشكوك – المفتوح كجرس انذار كبير على ساحة الحياة والموت- يبدو تجاهل المكان والزمان، كما غياب وجه بائع الموت تحت قبعة كبيرة، ضرورة لبلوغ الهدف الدرامي… لكن بلوغ الغاية الأخلاقية والإنسانية ومن بعدها تحقيق الحلم السياسي في الحالة السورية، يتطلَّب تسليط الضوء على ملامح “بائع الموت الجديد”، صاحب الصندوق السوري الأول، لتظهر سافرة بكل وضوح في هذه اللحظة المزدحمة بالقتل في الزمان والمكان، وهو لا يزال واقفاً يعرض صندوقه على الجميع، رابحاً من تعدد أشكال النعوش، تبدُّل ملامح الأزرار والصناديق في محطات طوافها بين أيادي المريدين.

ومقابل فيلم هيتشكوك السينمائي الذي أفسح المجال لموت يعبر أمام أعين المشاهدين على شريط بالأبيض والأسود، التقطت أيادي النشطاء غير الاحترافية بعين موبايل، ولادة الموت الملوَّن لحظة ظهور الصندوق، فبدأت رحلة القتل في بلادنا تكبر بحساب مفتوح من رصيد أول رصاصة انطلقت عامدة متعمدة ضد المتظاهرين السلميين..

وخلافاً للنسخة السينمائية، لم تكن عين القاتل الجديد القابض على الزر، مغمضة عن معرفة هوية القتيل أو متابعة تفاصيل موته أوملاحظة رجع صوته الأخير، بل كانت مفتوحة على قتل مع سبق الاصرار، تبدّل شكل الزر في الصندوق إلى زناد ومن بعده قذيفة وبرميل بارود يرميه القاتل كيفما اتفق – من دون احداثيات – فوق رأس مدينة، فيقسم البلاد ويشتت العباد، وقد تم الزجُّ به في لعبة الموت- كأنَّما مغيَّباً عن الوعي – منتشياً في حالة طقسية تحتفل بالقتل ..

منذ عامين ونصف، ارتكب حامل الصندوق أو البرميل أو الطلقة أو القذيفة، ما تصحُّ تسميته في اللغة العسكرية “بغلطة اللّغام الوحيدة ” لأنها دائما غلطته الأخيرة، فقد فتح عارفاً أو غافلاً لعبة صندوق القتل المتنقل عبر قطار الموت السريع في قصة موت بلا نهاية ..

وبعد رحلة مريرة، صار الصندوق يتنقل بين يد القاتل والقتيل، لينفتح المشهد على موت متجدد، تختلط فيه الأسئلة عن معايير حق الناس في الدفاع عن النفس، أو ابتلاع مفهوم الانتقام …وتدخل الإجابات من بوابات الفظاعات التي لا تحصى في الحياة اليومية، لتتوه في ساحات خلط الأوراق السياسية داخل سلَّة تشوهات تصيب الطبيعة البشرية، فتضرب الحياة بمزيد من حمَّى القتل كعدوى فيروس متنقل…

وطافت لعبة الأزرار القاتلة على كامل مساحة التراب السوري، فبلغت الحالة ذروتها من حيث لم يحتسب من تفنَّن في الترويج لصناديق وأزرار الموت ، حتى غدا من كان يرفل في الطمأنينة أمس، تحت مرمى أزرار الموت والموت خوفاً… وغرق المشهد في صناعة احترافية لفنون الرعب، ومن بعدها انفتح الصندوق في سوريا على أكثر من احتمال، في مشهده الأخير أن البلاد كلها باتت تقف عند حافة هاوية، تشرف بإطلالتها على قبر بلا شاهدة..

ووسط زحمة الدم، يلهث وجع الناس وحده، وراء صندوق الموت السوري المتنقل بين الأيدي، باحثاً عن طريقة لدفنه – مع بائع الموت – تحت سابع أرض، بعدما صار يبتلع الأرض ومن عليها .

وفق استقراء مجريات الحياة التي انقذت الإنسان من الفناء على وجه هذه الارض، لم يكن احتمال الضغط على الزر في صندوق الموت كبيراً، ربما لأن عموم الجنس البشري أكثر طيبة من الدخول في لعبة القتل، وربما لأن البعض أكثر ذكاء من ارتكاب فعل الانتحار المتخفِّي وراء قناع قتل الآخر..

منذ الأزل، ظلَّ صندوق الموت بأزراره يطوف على هذه الأرض .. ومنذ الأزل ظلَّ “على هذه الأرض ما يستحق الحياة “… وبين هذا وذاك بقيت المعادلة متأرجحة – كما هو حالها اليوم في سوريا – على ميزان عدالة بشرية خلاصتها “اضغط على الزناد .. وتحسَّس رأسك “..

المدن