“بطلٌ بلا وجه”: حول الفعل السينمائي كاستضافة/ ماري خوسيه موندزان

أود الإشارة إلى ما يبدو لي اليوم عمليةً حاسمة في السينما الوثائقية، وأقصد الاستقبال غير المشروط لما يجيء قبالة عدسة التصوير كفعل عطاء وضيافة مقابل كل ما يحدث في الكادر، سواء شاء صاحب الوثائقي ذلك أم لا. كل ما يحدث، لأن الأمر لا يتعلق حصراً بوجود الأجساد المصوّرة بل بكلّ ما هو معطى للمشاهدة في الكادر.لا ديكور، ولا “منتظَر” ولا ما هو مفترض ومركب مسبقاً أو متوقع. لا يقوم الوثائقي إلا بما يخلق الحدث في كل لقاء. يفتتح الفيلسوف النمساوي الأصل لودفيغ فيتغنشتاين كتابه الشهير “تراكتاتوس – الفلسفي المنطقي” بالإعلان الآتي: “العالم هو كلّ ما يحدث”، ويضيف لاحقاً “يتفكّك العالم إلى وقائع”، ثم “نصنع لأنفسنا من الصور الوقائع”. دون الدخول أكثر في التبعات الفلسفية الخاصة بهذه العبارات الثلاث، أقول إن هذه الأخيرة تكفيني لتوصيف مدى الفعل السينمائي في الأفلام الوثائقية: عبر صنع الصور من الوقائع التي تشكل العالم، تُدخل الأفلام هذه إمكانية التفكير بالعالم.. تعطي موضعاً لفكرة العالم.

السينما الوثائقية كخالق لعالم

مصطلح العالم نفسه يمفصل في حميميته ما يقدمّ كالواقع وفي الآن نفسه ما يقدم كالطاقة الخيالية لكل خلق. وبهذا المعنى، لا تحضر السينما الوثائقية

إلا كخالق لعالم، ترينا إياه عبر إعطائه شكله وموضعه، فتجعلنا نحن المشاهدين في موقع التلقي غير المشروط للوقائع التي تشكل واقع عالم يسكنه آخر. وفي مجتمع يرهبه اللقاء مع الآخر، في مساحة الخوف والإقصاء الاجتماعية، يتخذ الفعل الوثائقي كل قوته الأخلاقية والسياسية. هكذا تعطي السينما الوثائقية للجميع دون استثناء بعدهم الاستثنائي، حضورهم الذي لا يُقارن، وفرادتهم غير المنتقصة، عبر تشكيل المكان الذي فيه يستحضر كل جسد صورة للعالم، كما في اللقاء الأول.

يشكل مصير المهاجرين الذين يتدفقون من كلّ الأصول إلى أراضينا النابذة لهم، الفرصة النموذجية التي تنتظر من السينما الوثائقية فعل الضيافة الحاسم، والإقرار بعظمة أول الواصلين وشجاعته التي لا مثيل لها. فالسينما الوثائقية ممارسة “شاردة” بتميّز، تجسّد تفكيراً حقيقياً في المساواة حين توجه أنظارنا إلى الحضورغير الشرعي. تستدعي الضرورة التي تسكن صور هذا العالم أنظارنا. في هذا الاستقبال، نتعلم الاستضافة بكل معانيها، أي أن نستقبل العطاء والغنى اللذين يجلبهما إلينا وجود وكلمات الذين لم يعودوا يملكون شيئاً. يشارك الوثائقي بأقصى الحيوية في اقتصاد العطاء والعطاء المضاد كما يقول مارسيل موسّ. يأتي فعل الموثق في قلب تعدد المعاني الذي يحمله فعل الاستضافة: يختبر الاستقبال ويجعلنا في موقع قبول العطاء الذي يحمله من نستضيف. يعود الأمر هنا فعلاً إلى الحيوية الاجتماعية للمديونية كما يفسرها كلاوديو بازيينزا في “المال مفسراً للأطفال وأهاليهم”.

أمام المشهد المسوّق للنجوم، وبشكل أعم لما تبثه وتبيعه الوسائط الإعلامية تحت عنوان “النجاح”، من الممكن لنا شيئاً فشيئاً أن نكفّ عن التعرف على العظمة في جسد أول الواصلين، على الشجاعة والكرامة في كل حياة تُركت للصمت، للتشرد وأحياناً كثيرة للموت. يميل تضخم الظهور التجاري، مع نرجسة كافة صور النجاح، إلى محو وجود إنسانية ما، تتشكل فيها فرصتنا في إنتاج الإنسانية نفسها.

ينضوي طالبو اللجوء والأجساد المنفية ضمن هذه الكتلة غير المرئية التي تنخرط بأجسادها والممتلكات في سكة تقودها إلى عالم استعراضي لا يريدها ولا يعطيها أية مجال للظهور. هؤلاء الذين اقتلعوا من أماكن بؤس لا أمل فيه، والذين يصبحون سريعاً ضحايا صيادين موكّلين من بيروقراطيات “كارهة للغرباء”. فتشكل مسألة ظهور هذه الكتلة المتنوعة، معضلة فريدة لصاحب الوثائقي الذي يريد أن يشهد من عتبة عالمنا هذا غير القابلة للاجتياز، على ألم هؤلاء الغارقين وشجاعتهم.

إن مسألة الضيافة واستقبال الآخر في الفعل السينمائي تفترض مسبقاً عدداً من الأمور. أولها مسلّمة متعلقة بالمساواة. هذه المسلّمة هي ما نسميه الخيال المؤسِّس. في المكان والزمان الحقيقيين للأجساد المصورة، يتحكّم انعدام المساواة: رجال ونساء آتون من بلادهم وسط المحنة وطلب اللجوء، محرومون من الموارد والدفاعات، من الهوية والشرعية، ومن أي حقوق في الأراضي التي اختاروا سكناها. هؤلاء الرجال والنساء في حالة انعدام مساواة مطلقة كما في “الحياة العارية” لـ”الرجل الملعون” الذي يتحدث عنه أغامبين في كتابه، والتي تشير إلى ردّ جذريّ للإنسان إلى وجوده المحض جسدي، المحكوم بالتهالك والموت. يتطلب إعطاء الظهور والكرامة لهذه الأجساد، فعل اقتلاع للصورة من شروط الظهور التي يفرضها النظام السائد. هذا الاقتلاع يفرض بدوره على الفعل السينمائي أن يبني عبر مكان آلة التصوير واختيار الكادر المساحة المتخيّلة التي تكمن وراء المساحة الحقيقية حيث تصوّر هذه الأجساد.

“الغائب”: طقوس دفن وإحياء

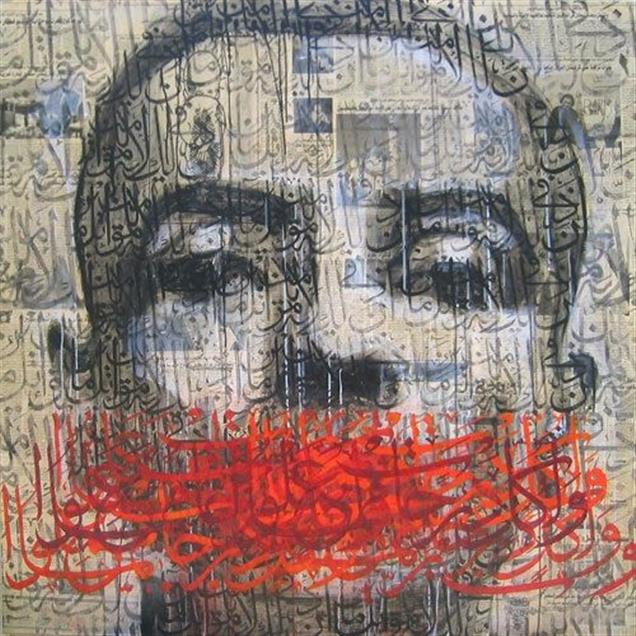

هكذا أخرجت ماري خيمينز وثائقياً استثنائياً بعنوان “بطل بلا وجه”، مكرَّساً لمحو هذه الأجساد والوجوه الآتية من أفريقيا وغيرها، لتعطيها صوتاً وظهوراً انطلاقاً من انعدام الصوت والظهور. تلتقط خيمينز المساحة غير الصالحة التي تلتقيهم فيها لبناء مساحة خاصة في الصورة، أي إعادة تأهيل المساحة التي يعيش فيها هؤلاء الرجال والنساء حال انعدام المساواة في الكرامة والحرية. على هؤلاء الذين هربوا من الموت أن يهربوا من كل أجهزة الشرطة التي ترفض الاعتراف بهم، فيختبرون بذلك انعدام الظهور، لا في بؤسهم المطلق فحسب، بل أيضا وبالدرجة الأولى في انعدام نظرة الآخر لهم.

بهذه الطريقة يبني الاعتراف الملموس بوجودهم النبيل، المنتصر على الخوف، شخصية متناقضة للبطل. تمتلك هذه الأجساد الجائعة العطشى المنهكة دون موارد قوة لا مثيل لها. تكتسي نظرة خيمينيز هنا أيضاً طاقة سياسية جوهرية: هي لا تكتفي بإظهار حالة ظالمة وقاسية، بل تطرح منذ البدء مسألة رؤيتها هي للآخر. يتشكّل الفيلم من ثلاثية، أول أجزائها بعنوان “الغائب” يبني طقوس دفن حقيقية عبر الصورة. تلعب السينما دور تكريم الميت في غياب صورة المكرَّم.

رافقت خيمينيز المهاجرين غير الشرعيين المضربين عن الطعام في بروكسل لمدة 52 يوماً. صوّرتهم وظنت أنها تعرفهم جميعاً. لكنها، وبعد انتصار الإضراب، تعلم بموت أحد المضربين اليافعين وتكتشف أنّها لا تمتلك أي صورة عنه ولا حتى أي ذكرى عن شكل وجهه. يُحمّل تأبين المهاجر غير الشرعي، المُضرِب المجهول، فعل التصوير مسؤولية أخلاقية وسياسية: يلتقط نظر السينمائية إلى جسد الميت في المشرحة رسالة حياة حقيقية. إنها هبة من الميت إلى الأحياء، تقول خيمينيز عنها إنها تحدد رغبة الفيلم وضرورته في آن. لا يعني إحياء غير المرئي تأبين ما توقف عن الوجود فحسب، بل يعني أيضاً تكليف السينما ببناء ذاكرة مشتركة وحيّة في معركة مشتركة، يقودها غياب أثر البطل دون وجه إلى إحياء هذا الجسد الغائب عبر وجوه كل الآخرين الذين صورتهم خلال الإضراب. نراها كلاً على حدة، في الأجساد والنظرات لرجال ونساء وسط اختبار بطولي وغير لامع في آن. تصبح الصورة مساحة للاعتراف والاستقبال، خاصة حيث تبذل كل الجهود لمحو وجود الآخر في كرامته وحريته. يحول هذا الجزء الأول الحداد إلى مسؤولية سياسية في مختلف الأفلام التي واجهت المسألة الحساسة الآتية: أي صورة نستطيع ويجب علينا أن نعطي للذين لم يعد لهم صورة؟

“الحياة العارية”: على الحدود بين تونس وليبيا

الجزء الثاني بعنوان “الحياة العارية”. تم تصويره في تونس عند الحدود الليبية خلال هجرة العمال الأجانب الهاربين خلال الثورة ضد القذافي. صورت خيمينيز تعدد الأجساد التي تتدفق خلال المحنة للعودة إلى بلادها الأصلية أو للتوجه عبر البحر إلى أماكن غير متوقعة، لن تكون فيها أحسن حالاً منها في بلادها. في هذه البقعة الخالية الصحراوية، في مساحة التنقل شبه الثابتة، تحت شمس حارقة، نشاهد الموكب البطيء المرصوص لأقدام تتدافع بخطى قصيرة في الغبار نحو الصحن أو القربة في مخيم مسيّج بالأسلاك. نرى حشد الوجوه المشدودة للاستماع إلى نداء أسمائها، أو التي تنتظر رصّها في خيم داخل مساحات يحيطها عنف الزيّ العسكري. الصحراء سجن بلا حدود جمعت فيه السينمائية الأقوال، وسمعت الأسماء، واستمعت للروايات والشكاوى. أرادت خيمينيز أن تعطي المكان لصور التقطها ناجٍ من الصحراء بهاتفه المحمول: صور الفوضى والموت. فعل ذاكرة آخر، وتأبين آخر لتلك الأجساد المتيبسة في الصحراء.

يحقق الجزء الثالث العنوان الأساسي بجذرية أكبر: مهاجر منفي يرفض إظهار وجهه وهو يروي قصة عبوره مضيق جبل طارق مربوطاً إلى إطار هوائي. طيف الراوي دون وجه يحتل الصورة كظل شفاف تظهر من خلاله صور العالم الذي أراد الوصول إليه. طيف رمادي بشعر أشعث، كما كان عوليس على الأرجح، وهو يرسو في إيثاكا، غريباً مجهولاً. نسمع روايته العائدة إلى بطل دون وجه. صوته هادئ، لغته واضحة ودقيقة، يروي تجربة العاصفة، خسر أخاه، وصل حدّ الموت ورغب به. أنقذه بأعجوبة سرب دلافين، وها هو الآن غير مرئي، رفيقاً دون وجه لهؤلاء الذين نراهم يظهرون بصمت في الضوء الأوروبي للمنفى.

نستطيع عند هذه النقطة من الفيلم أن نعود إلى أوله لنشهد معركة الذين نجوا من الرحلة وإضرابهم. تكمن البطولة في كل مواضع حياة هؤلاء الرجال والنساء الذين لم يعرفوا سوى البؤس والصراع منذ نعومة أظفارهم. لكنه يضع على السينما الوثائقية مسؤولية ألا تُحوّل هذا الصراع إلى ملحمة رنّانة ولا إلى خيال نموذجي أو حكاية تربوية تثير التعاطف. يقوم جمال فيلم خيمينيز على البساطة القصوى في التجهيز، والتواضع الكريم الذي تكمل به فعل استضافة تعجز عنه الشرطة والإدارات. تشير إلى الدرب الوحيد المفتوح أمام الذين يقرون بما يدينون به إلى هؤلاء المنفيين.

بينما تحاول السلطات المهيمنة والايديولوجيات القائمة على رهاب الأجانب إقناعنا بأن هذه الشعوب تدين لنا بكل شيء وأننا لا ندين لها بشيء، يأتي الوثائقي ليقلب هذا المنطق المتوحش لثقافة المديونية. يحدث الفيلم عبوراً يصبح عبور جبل طارق كناية عنه. العبور من عالم إلى آخر، خوض تجربة الموت كما نهبط إلى الجحيم، هو الإقرار بأن الفعل السينمائي هو نفسه عبور خطر.

الخيال المؤسِّس الذي نسميه “إنسانية”

في الخلاصة، أقول إن العمليات المصورة تتقبل كل التبديلات، الانقلابات والتبدلات أكانت في الجنس أو النوع أو المكانة الاجتماعية أو تقاسم السلطات، وفي السياق الزمني أيضاً. فالصور يمكن القول إنها “ترانس ــ جندرية” (عابرة للنوع). إلى جانب ما يتواصل، هناك مكان لكل الاقتحامات التي تجيء عكس المتوقع، لكل ألاعيب الرغبة.

يبدو لي أن الأمر يتعلق بإحياء مساحة خيالية خاصة بكل صورة، موقع خارج أي مكان للتخصيص، حيثما نكون. أي أنه يتعلق بخلق مساحة استقبال وجمع، مساحة استضافة غير مشروطة لكل آخر داخل مساواة خيالية مؤسِّسة. علينا أن نكون “شاردين” لنعمل بقوة الطاقات الخيالية وندخل في علاقات مؤسِّسة مع كل اللواتي والذين تحولت المساحة إلى إشارة لإقصائهم.

الفنانون مرشدون لنا في طريق “شرودنا”. لأن أفعال الفن هي أفعال الولادة بتميّز، وتعطي الحياة لموقع الحرية هذا حيث لا حواجز ولا حصر بإقامة أو هوية. مساحة الشرود هذه ليست مكان إقصاء ولا صحراء متميزة بإفلاتها من آليات السلطة، بل هي في قلب هذه الآليات، الموقع الخفي للطاقات الزلزالية التي تعيد توزيع الأماكن بلا توقف. عنف غير المرئي مريع، ولكنه ضروري. العيش خارج الشرعية مليء بالمخاطر، ويتطلب شجاعة. وتمارس هذه القدرة المؤسّسة في الحقل الذاتي بمقدار ما تمارس في الحقل السياسي أي الحقل التابع للجماعة التي تنحو إلى التشكل كشعب.

اختلاط الأنواع، توازي الأجناس، تبادل الأماكن المخصصة من النظام والتراتبية الاجتماعية كما من التوزيع البيولوجي للوظائف. يمكن لكل هذا أن يُمحى لصالح ولادة ليست سوى ولادة الصورة في حالتها الأولى. الصورة حالة لعلاقتنا مع العالم، ويتوجب عليها ذلك بشرط أن تكون وفية لحالة التولّد هذه، فتصبح الولادة بذلك نموذجاً لكل حرية. هذه الخطى السريعة، السريعة جداً، تشير إلى الطريق كما آمل. وعليها أن تسمح بالاستنتاج أن الصورة تنتج الخيال المؤسِّس الذي نسميه إنسانية، وهو ليس نوعاً يجهل الاختلافات كلّها ويصبح بذلك رحماً لعلاقة مساواة،. أسميه أيضاً الخيال المؤسس الخاص بإنتاج شعب.

لا يتعلق الأمر هنا بإعادة المعنى إلى ثالوث إعلان حقوق الإنسان والمواطن. لا يتعلق بإرفاق العدالة والحرية بدعوة إلى الأخوة، وهي دعوة إلى الإقرار بمن يشبهنا تحت عنوان الأخوّة الجينية. الأخوة هذه فخ خطابي يؤدي، شئنا أم أبينا، إلى الانتهاء عند فرضية البداية: الانتماء إلى العائلة نفسها. ليس النوع البشري نوعاً ولا عائلة البتة. في الجدالات الحالية حول وضعية العائلة حسب الجندر، نلمس الآثار الكارثية للأخوة المفهومة كحب للآخر المشابه. أما في الاستضافة، فالأمر مختلف، حيث أنه يتعلق باستقبال كل آخر في غرابته المطلقة. هذه الأخيرة تعني محو رابط الـ”فيليا” الذي يجمع المتشابهين في سلام ومحبة. الاستضافة تتطلب في المقابل أن نستقبل العدو والوحش والمحروم والمجنون والمجرم. لا يقوم هذا الاستقبال غير المشروط إلا في العلاقة مع الصورة.

- ترجمته عن الفرنسية هيفاء زعيتر

- ينشر بالاشتراك مع مجلة “نقد” الفصلية التي تصدر في الجزائر

* فيلسوفة وكاتبة فرنسية

السفير العربي