تبعية السياسي وحرية المثقف

صلاح بوسريف

ليس المثقف سياسياً بالضرورة، أو منشغلاً بالقضايا اليومية مثل السياسي المتفرغ للسياسة، أو من يمارسها بشكل دائم، سواء كان رجل دولةٍ، أو عضواً في حزب، أو في غيرها من المؤسسات المرتبطة بالشأن السياسي.

السياسة حين تكون في يد المثقف، تتخذ معنى مغايراً لفهم السياسي ولوظيفته، فهي تكون مجالاً للفكر، أو للمساءلة والنظر. ما يعني أن المثقف لا يكتفي بمساءلة الواقع، ولا بالبحث فيه عما يساعده على فهم ما يجري، بقدر ما يعمل على فهم طبيعة العطب الذي يكون سبباً في تعثر الأفكار، أو في هيمنة فكر دون غيره، لأن المثقف لا يعمل على ما هو طارئ وعابر، فعمل المثقف متصل ومتواصل، يذهب إلى المستقبل، ولا يكتفي بالراهن.

حين يخوض المثقف في الراهن، فهو يذهب به إلى امتداداته، وإلى ما يترتب عنه من عوائق في كبح صيرورة الأفكار، أو يكون عائقاً في وجه التحديث، والانتقال، من فكر سلفي ماضوي، مشدود إلى الوراء، إلى فكر يَتَّسِمُ بِحَدٍّ معقول من العقلانية والنسبية في الحكم على الأشياء وفي قراءتها.

كثير من السياسيين، ينطفئون بمجرد أن تنتهي مهماتهم في الدولة أو في المؤسسات السياسية التي كانوا يعملون فيها. هؤلاء لا أفكار لهم، وليس لهم أي تأثير على مجريات الأمور، وهم في نهاية المطاف أشخاص عابرون في حياة عابرة، بتعبير الشاعر الراحل محمود درويش.

المثقف، صاحب أفكار، وصاحب رؤية ثقافية، أو هو، بالأحرى صاحب مشروع ثقافي، كما يستوعب الفكر، أو يسعى لفهم ما يجري حوله من خطابات، فهو يستوعب السياسة، بوضعها في سياق فكري أو سع، فهو يجعل السياسة تُنْصِت للثقافة، أو للفكر، وليس العكس. كما أنه ليس مُقِيماً في السياسة، فهو عابرٌ فيها، وفق ما أشار إليه ماكس فيبر في كتابه ‘ العالم والسياسي ‘، أو يذهب للسياسة لخدمة الفكر.

في ضوء هذا الفهم، أكتبُ اليوم، وأنا على وعي بأن اللحظة الراهنة، بما يحدث فيها من خلخلة للمفاهيم، لا تسمح لنا أن نكتفي بكتابة الشعر أو الرواية، وما يجري حولنا هو ثوراتٌ، لم تخرج هذه المرة من ثكنات العسكر، ولا من أدبيات الفكر الماركسي الاشتراكي. ما يجري هو ثورات شعبية، الشعب هو من خرج هذه المرة ليحسم الأمر، في غياب الأحزاب، التي أصبحت في مجملها متواطئة مع الأنظمة، أو هي جزء من بنية هذه الأنظمة التي لم تعد قادرة على التغيير، أو أنها لم تعد تملك رؤيةً واضحةً للأشياء.

ما قرأته من شعر عن الثورات العربية، وما قرأته من روايات، لم تكن في مستوى الحدث، أو أنها جاءت سطحيةً ساذجة، لا إبداع ولا إضافةَ فيها. هذا ما كنتُ كتبتُهُ عن ديوان الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي ‘ طلل الوقت ‘. كلام عام، لا يَمُتُّ للشعر بصلة، فهو كلام موزون، لكنه وزن بدون روح، أو بلا أفق شعري.

بالعودة إلى بعض الشِّعر الذي ارتبط بأحداث تاريخية كبرى، كان النص أكبر من الحدث، أو استطاع النص بالأحرى أن يصير هو الحدث. فمعلقة عمرو بن كلثوم، هي تعبير عن إضافة النص حدثاً للحدثِ، وإعادة كتابته وفق رؤية شعرية، فيها إضافة، وفيها خيال بعيد، وهو ما يمكن قوله على قصيدة فتح عمورية لأبي تمام، وقبلهما في الفكر اليوناني القديم، ملحمتي الأوديسا والإلياذة. أما في العصر الحديث فيمكن استعادة بعض ما كتبه محمود درويش من نصوص سَمَتْ بالحدث، ووضعته في سياق إبداعي صار معه النص هو الحدث في ذاته، خصوصاً في نصوصه التي سَمَتْ بالحدث، ولم تسر في سياقه.

أليست غرنيكا بيكاسو، هي هذا النوع من التعبير الفادح عن الحرب الأهلية التي بقي هذا العمل الفني الكبير هو رمزها البعيد، الذي اتخذته الأمم المتحدة كتعبير عن فداحة القتل، وعن قصور ‘ السياسي ‘ في الوصول إلى ما يُتيحه الفن من معاني ودلالاتٍ، هي، في جوهرها، أكبر من آنية الحدث وعابريته ؟

تنطبق هذه السطحية في رؤية الأشياء، على عدد من الشعراء المغاربة الذين ما زالوا يكتبون بنفس هذه الروح الميتة، التي ما تزال تضع الحدث فوق النص، أو تعتقد أن الوزن هو الشعر، فتختزل الكُل في الجزء، والجوهري في العرضي والعابر.

الإبداع، وهو ما يسري على الفكر أيضاً، هو معاناةٌ وتَدَبُّر، وهو تأمُّل ذائب في طبيعة الأشياء، وإنصات لمجريات هذه الأشياء، وما يطرأ فيها من تحولاتٍ. فمن لا يدرك صيرورة الأشياء، وما يجري في المفاهيم من تبدُّلاتٍ، ومن لا يَسْتَشْعِرُ تأثير الطبيعة في نفسه، بما يعتمل فيها من تَمَوُّجاتٍ، لا يمكنه أن يَسْتَشْعِر الحاجة إلى الإضافة والتغيير.

لستُ مُجْبَراً على كتابة نص يحرٍّض على الثورة، أو يجعلني ثائراً بالمعنى السطحي للكلمة. فالمثقف، يملك أكثر من وسيلة للتعبير عن أفكاره، أو الانخراط في ما يحصل من وقائع وأحداث، وهذا ما يجعل النص يَتَخَثَّرُ في نفسه، ويكبر كشجرة لا تكتفي بما يَحُفُّها من ضوءٍ، بقدر ما تسعى لاجتذاب كل عناصر الوُجود، والإنصات لها، كموسيقى لا تعيد تكرار الوُجود، لأنها هي، في ذاتها، تصير وجوداً ينضاف لهذا الوجود.

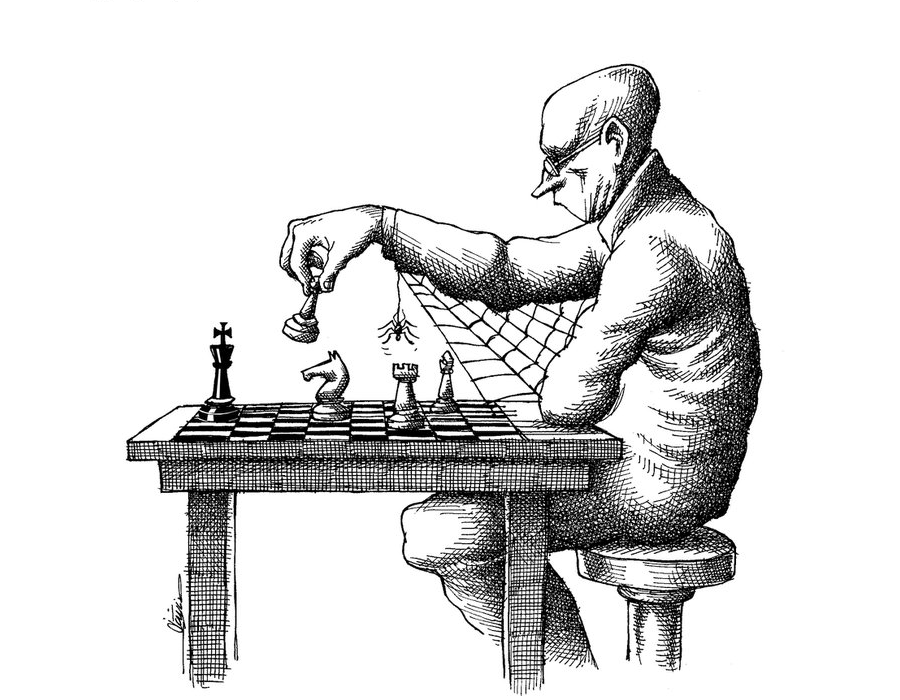

هذا الوعي الإبداعي التَّخْيِيلِيُّ العميق هو ما لا يمتلكه السياسي، لأنه حين ينظر إلى الأشياء يكتفي بوجودها في واقعيتها، لا بما يمكن أن تَتَّصِفَ به هي كإضافةٍ وابتكار.

ليس عندنا في السياسة من يبتكر أشياء جديدة. من يفتح طُرقاً لِحَلِّ معضلاتنا الاجتماعية والاقتصادية. من يضع الخيال في سياق السياسة، ويجعلها ملحها الذي يعطي طعماً لذيذاً للأفكار، ويجعلها بالتالي قابلةً للتنفيذ.

ليست التقنية، بمعناها الآلي هي ما يحل مشكلاتنا، فنحن في حاجة للفكر الخلاَّق المُضيف المُبْتَكِر، لا للتبعية العمياء لبرامج المؤسسات المالية التي باتت تتحكم ليس في خبز الشعوب ومائها، بل في رؤيتها، وفي ما عليها أن تُفَكِّرَ فيه، وينبغي أن تقوله، أو تكتبه.

فحين رسم بيكاسو غرنيكا، فهو كان يحتكم لرؤيته هو، للطريقة التي رأى بها الأشياء. كان عمله هذا سياسة تتجاوز السياسة، وهي بتعبير أكثر وضوحاً سياسة الفن، بما تعنيه من توليدٍ للأشياء، رؤية، فيها ابتكار وافتراعٌ بتعبير أبي تمام.

هذه هي المسافة التي تُتِيح للمبدع، وأعني هنا المثقف أن ينخرط في السياسي، وأن يكتب فيها، لكن بمنظور هو غير منظور الدولة ولا الحزب ولا رجل السياسة، أو السياسي، بتعبير فيبر.

ليس في ما يقوله المثقف تكرار لما سبق، دائماً ثمة إضافاتٍ، إذا لم نُحْسِن قراءة النص جيداً، ونتأنَّى في قراءته، كثير من الأشياء تهرب مِنَّا، إذا كُنَّا نكتفي بقراءة النص كما نقرأ كتابات السياسيين، التي هي تكرار واجترار لأفكار سابقة.

وأودُّ هنا أن أعود إلى ما استطاع ‘ المفكر ‘ لا السياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي أن يقدمه من إضافات إلى ما كان سائداً من أفكار، كانت بمثابة المُعتقد الذي لا يقبل الإضافة والتغيير. فمفهومه لـ ‘ المثقف العضوي ‘ و ‘ المثقف التقليدي ‘ ومفهوم ‘ الكتلة ‘ كلها كانت مفاهيم، اتَّسَمَت بوعي جديد، وبوضوح في الرؤية، قياساً بالمفاهيم التي بدا أنها أصبحت مبتذلةً في الفكر الماركسي، أو صارت من قبيل المسلمات والثوابت. هذا ما جعل غرامشي في لحظة من لحظاتِ إدراكه لِما هو مُقْبِلٌ عليه من ابتداع فكري، أن يعتبر أن الفكر ‘ الثُّرَّ ‘ هو فكر مفتوح على كل الاحتمالات، وهو فكر ‘ لا يقبل شرحاً وتأويلاً نهائيين ‘.

نجح غرامشي في ‘ توسيع ‘ المفاهيم، وفي إعادة تَفْتِيقِها. فهو لم يكتفي باستعادتها، أو اعتبارها قاعدة تصلح لكل زمان ومكان. يقول غرامشي معبراً عن وعيه هذا؛ ‘ إنني أوسع كثيراً مفهوم المثقف ولا أَحُدُّه بالمفهوم الدَّارج الذي لا يُقيم وزناً إلا لكبار المثقفين ‘، رغم أن الناس جميعاً، لا يمارسون ‘ وظيفة المثقف ‘. هذا ما جعل غرامشي يُحَدِّد مفهوم المثقف بـ ‘ المكانة ‘ و ‘ الوظيفة ‘ اللتين يشغلهما في مجمل العلاقات الاجتماعية.

وعي الصيرورة كان أحد أهم ما مَيَّز غرامشي عن غيره من الماركسيين الذين لم يتخلَّصُوا من ماركس، الذي كان ماركس نفسه يُحَذِّرُ من تكراره.

فتبدُّل الوضع، عند غرامشي، هو ما يفضي حتماً إلى تبدُّل التصوُّر.

هذا ما ينطبق على وضعنا الراهن، وعلى رؤية المثقفين للأشياء. الرمال تتحرَّك من تحت أقدامنا، ونحن ما زلنا نعتبر أن الأرضَ التي نسير عليها هي نفسها الأرض التي نعرفها، أو نسير عليها كل يوم. أليس هذا هو ما قصده هيراقليط، حين رأى أن الشمس التي ننعم بضوئها اليوم ليست هي الشمس التي كُنَّا ننعم بضوئها البارحةَ ؟

بدون فكر نقدي، وبدون حدس، وبدون خيال وصيرورة، وأيضاً بدون جُرأةٍ في الابتداع، وإصرار على الإضافة، من خلال اختبار معارف وثقافات الآخرين، والحوار معها، لا يمكن وعي الوجود، أو الفكر الحر المُتَصَيِّر.

‘ أن يعرف المرء ذاته يعني أن يكون ذاته، يعني أن يكون سيد ذاته، أن يتميَّز، أن يخرج من السديم … وهو لا يستطيع ذلك إذا كان لا يعرف أيضاً الآخرين، تاريخهم، تعاقُب الجهود التي بذلوها كي يكونوا ما هُم عليه ‘. هذا ما قاله غرامشي، وما اعتبره من صميم كل فكر نقديٍّ خلاَّق.

المثقف ليس تابعاً، ولا معنياً بما يقوله غيره، إلا بمقدار ما في هذا الكلام من ‘ أصالةٍ ‘ وتَمَيُّز. فإنشاء، أو ابتداع تصور مغاير للعالم، هو من مهام المثقفين، وأعني تحديداً، أولئك الذين ينخرطون في الأحداث بوعي فكري نقدي، وبوعي تاريخي، يكون فيه المثقف شاهداً مُبْصِراً، لا شاهداً ‘ أعمى ‘، متى أراد أن ينام، بتعبير نيتشه، أظلم الغرفةَ، وأغلق نوافذها، ولم يترك للضوء أي مَنْفَذٍ.

أعتقد أن هذا هو الوعي الذي يحكم علاقتي بما أكتبه، ليس مع مجيء الثورات، ولا مع مجيء حركة 20 فبراري، بل قبلهُما، بأكثر من سنة، ومن تُعْوِزُه الحُجَّة فليلتمسها في ما قبل هذه التواريخ، في الجرائد المغربية والعربية المستقلة التي اخترتُها كمنابر لما أكتبه، ولما تُتِيحه لي من حرية في الرأي.

إنني اخترتُ أن أُحَلِّقَ، فوق شروط [الحدث]، دون أن أكون بعيداً عنه. كما اخترتُ أن أكون حُرّاً في رؤيتي للأشياء، لي طُرُقي التي أسير فيها، وأنا أعرف أنَّ الرمال حين تتحرَّك، تفرض عليَّ أن أبَدِّل طريقة سيري، وهذا هو ما لم يعه كثير من مثقفينا ومبدعينا الذين ما زالوا يعيشون في زمن سابق.

القدس العربي