ثلاثة مقالات تناولت موقف أدونيس الأخير من الثورة السورية

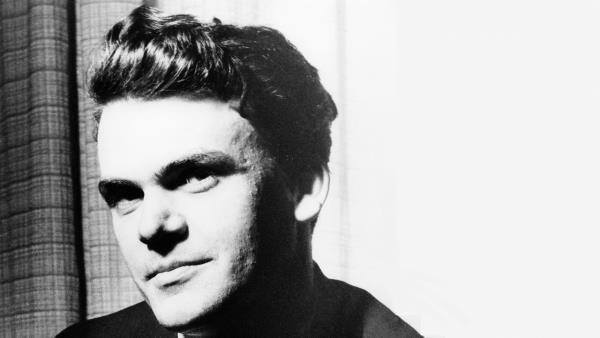

أدونيس … ما هذا البؤس؟/ معن البياري

أَما وأن المعارضة السورية تستحق النقد الغزير الذي تُرمى به، وأن مؤاخذتها مطلوبة، وكذا (شرشحتها) ربما، فذلك شيء، ومساواتها بالنظام في دمشق شيء آخر. لم يجد أدونيس شططاً أو غلواً في اقترافه هذا الأمر، الأسبوع الجاري، لمّا قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن “مشكلة تغيير النظام في سورية ثانوية، فيما المشكلة الجذرية التي نحتاج حلها تغيير المجتمع، وإذا كانت هناك قوى ثورية عليها تغيير المجتمع، وليس الأنظمة”. قارئ هذا الكلام يستهجن صدوره من مثقف عربي كبير، ليس فقط لأنه يوحي بأن المطلوب استبدال المجتمع السوري بآخر، لحل مشكلة سورية التي يحكمها نظامٌ بغاز السارين والبراميل المتفجرة والصواريخ على المخابز والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

تُرى، ما المعادلة التي يقترحها أدونيس لتغيير مجتمعاتنا العربية، والتي لا نختلف معه في أن مشكلات بنيوية وعميقة فيها، غير أن التسليم بهذه الحقيقة لا يعني انتظار حل تلك المشكلات، وأن نتعالى على شعوبنا بفوقية وعظية، ونراها غير صالحة للتمرن على الديموقراطية ومسالكها، وموبوءة، طالما أنها تنتخب إسلاميين للبرلمانات والرئاسات، إذا ما اختبرت علاقة غضّةً مع صناديق الاقتراع.

يبدو أدونيس مصاباً برهابٍ حاد تجاه الدين، يراه مشكلةَ المجتمعات العربية. ومع الاتفاق معه في الإلحاح على الفصل بين الديني والسياسي في تسيير الشأن العام، إلا أن اللت والعجن في هذا الأمر يصير فعلاً موارباً وسياحياً، فيما الشعب السوري يتعرض لفظائع إبادة وتهجير، وفيما شعوب عربية أخرى تكسر الخوف من سلطات الاستبداد التي تحكمها، ويليق أن نستقبل انتفاضاتها بتقدير، وإن بنقد عند الضرورة غير استشراقي، كالذي يحترفه أدونيس، عندما يتعامى عن احتلال أجهزة الأمن الغاشمة في سورية المجال العام، فلم ير، في غضون الرصاص الكثير على المتظاهرين السلميين هناك، سوى خروجهم من المساجد.

كان ذلك بعد ثلاثة شهور على بدء ثورة جسورة اجترحها السوريون، وفاجأونا وأذهلونا، غير أن أدونيس استكثر عليهم نزراً من احتفاء، وبدل أن يخاطبهم، ظهيراً ثقافياً لهم، خاطب بشار الأسد، باعتباره رئيساً منتخباً، وأوكل إليه نقل سورية إلى الديمقراطية. ظننا أن الشاعر الكبير سيحدّق، لاحقاً، في المحرقة السورية بعيونٍ أكثر تبصراً، لكنه بادر إلى ذلك باتجاه المجموعات التكفيرية إياها، ومارس ما أسماه عبد الله الغذامي، في نقده أدونيس نفسه، “العمى الثقافي” الذي لا يفرّق بين الزرقاوي والغنوشي، ولا يلحظ محدلة التمويت التي لا يريد نظام الأسد وقفها.

سبق صاحب المديح الوفير لثورة الخميني الإيرانية عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر (مثلا) في نعت “الإخوان المسلمين” بالفاشية، في حديثه عنهم، قبل عامين، لجريدة سويسرية. وهذه ليست مسألتنا هنا، بل التناقض المخيف لديه، في تشديده في ذلك الحديث، على الديموقراطية، وهذه، في أبسط دلالاتها بحسبه، اعترافٌ بالمختلف والآخر في المجتمع، فيما لا يرى الإسلاميين آخرين ومختلفين. وكان يمكن التسامح مع وجهة النظر الإقصائية القاصرة هذه، لو أن أدونيس محض بني جلدته السوريين كلمةً طيبة، أقله لمّا كانوا يواجهون رصاص عائلة الأسد بفدائية استثنائية، في مظاهرة نصف مليون في حماة مثلاً، ولو لم يضنّ عليهم بمفردةٍ مما أغدقه على متظاهري 30 يونيو/حزيران في مصر، ضد محمد مرسي، (الرئيس المنتخب على غير حال الأسد).

رأى أدونيس ذلك المساء القاهري “مفصلاً تاريخياً”، و”نهاية للممارسة السياسية في مصر منذ نهاية الخلافة العثمانية”، وفيه “للمرة الأولى في التاريخ العربي، وربما في تاريخ العالم، يتجسد على الأرض عمليا وميدانياً” وعي بالتغيير، يصدر عن “موقف فكري وسياسي بالغ الوضوح والدقة”. وإذ من حق صاحبنا تلك الغبطة التي اجتاحته ذلك النهار، كان متوقعاً أن يستنكر بعض القتل الكثير والانتهاك الوفير لحقوق مصريين في الحياة والحرية، مما صار في مصر تالياً. تُرى، هل تغيّر المجتمع المصري مساء ذلك اليوم، وحلت مشكلته، فصارت ثانويةً مشكلة تغييره النظام؟ لكن، لماذا عندما خرج السوريون في مظاهرات غضبٍ بالغة الحضارية، فقوبلوا بالرصاص، كان مطلوباً منهم أن يتغيّروا، قبل أن يطالبوا بحل مشكلة مكوث آل الأسد في الحكم أزيد من أربعة عقود؟

كأن أدونيس يصرّ على أن يفعل بنفسه ما لا نحبه له من بؤس. لو يطلب من العائلة الحاكمة في بلده أن تفصل بينها وبين السلطة والدولة. لو ينفي مساواته المعارضة السورية مع سلطة هذه العائلة.

العربي الجديد

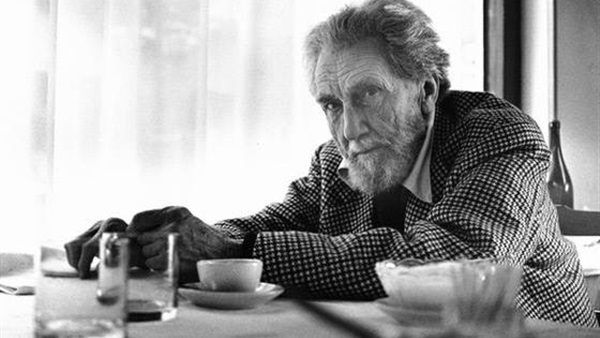

160 ألف قتيل.. وما زال أدونيس ثابتاً/ ديمة ونوس

دخلت الثورة السورية عامها الرابع. تضاعف عدد الضحايا وبات الموت عادياً. اللاجئون أيضاً ازدادت أعدادهم ولم يعد مرحّباً بهم كما في السابق. نسينا طائرات الميغ وصواريخ السكود في زحمة البراميل والكيماوي والكلور والغازات السامة الأخرى. نسينا التعذيب وبات الموت بغير طريقة هو الاستثناء. نسينا البيت لأن بيوت الكثيرين باتت مدمّرة وحياتهم مفتوحة على كل الاحتمالات. وتحقق الأمر الذي كان ضرباً من الخيال بالنسبة إلى معظم السوريين المؤمنين بالثورة، لقد رشّح بشار الأسد نفسه لولاية جديدة من القتل والدمار وكل البشاعات التي قرأنا عنها في الأدب والتي لم نقرأ عنها بعد، لأنها لم تحصل في التاريخ. من يعرف رئيساً أو زعيماً أو ملكاً أو سلطاناً مارس قتل شعبه لسنوات ثلاث، وها هو يرشّح نفسه لإكمال القتل للسنة الرابعة وربما الخامسة والسادسة..

كل ذلك القتل والدمار والتنكيل والتهجير، لم يقنع الشاعر الكبير أدونيس بأن ثمة ثورة في بلاده. وبأن ثمة جلّاداً يسكن في دمشق لا يعرف الرحمة. وبأن “العصابات الإرهابية” لم تكن موجودة على أي رقعة سورية عندما أعلن النظام على لسان الناطقة باسمه، وجود تلك العصابات. وربما يخيب أمل أدونيس إذ إن العلماني الذي خرج من الجامع بداية الثورة، لا يزال علمانياً ولم يتأسلم. لا بل وظلّ مؤمناً بالثورة ويعمل لأجلها. كثيرون ممن خرجوا من الجوامع، لا يزالون في سوريا. ربما لم يعد باستطاعتهم ممارسة حراك واسع كما حصل بداية الثورة، وربما تكيّفوا مع إيقاع الحياة هناك، وربما أصبحوا أكثر براغماتية في التعامل مع الآخر السفّاح والشبيح والضابط وعنصر المخابرات، إلا أنهم لم يتخلوا عن أفكارهم ولم يصبهم اليأس. إنهم يسكنون هناك، تحت القصف (حتى وإن باتت هذه العبارة ممجوجة ومضجرة)، لكنهم يعيشون هناك. ردود أفعالهم باتت مرتبطة بالأصوات المحيطة بهم، هدير الطائرات والقصف، وأعينهم تتسع لأعمدة الدخان التي باتت جزءاً لا ينفصل عن سماء معظم المدن السورية. وحركات أجسادهم مبرمجة على الوقوف عند الحواجز. صاروا خبراء في النظر بعيني الضابط وهو يتفحّص هوياتهم الشخصية “القاتلة”. إبن إدلب الذي ولد في دمشق وعاش فيها، يتجنّب المرور أمام حواجز محدّدة خوفاً من الاعتقال. إبن دوما وداريا وحرستا والحجر الأسود.. أبناء سوريا.

كم سورياً يجب أن يقتل ليقتنع الشاعر السوري العالمي أدونيس أن ثمة جلّاداً وضحية؟

“مأخذي على الثورات العربية أنها شوّهت الثورة وجمالها وحقيقتها… وهي بالنسبة لي في نفس الموقع مع النظام”. كيف يمكن للثورات العربية أن تشوّه الثورة وجمالها وحقيقتها؟ هل كان على السوريين أن يقوموا بثورة فرنسية مثلاً؟ وعن أي جمال يتحدّث أدونيس؟ هل رأى جمال عيني غياث مطر؟ هل لمح تلك الابتسامة التي تتدفق من نظراته؟ هل رافقه في جولته لتوزيع الورود على عناصر الجيش؟ هل يعرف أن الجيش يقابل الوردة برصاصة حرفياً؟ من يقتل جمال الثورة؟ من الذي أطفأ بريق أعين أكثر من 160 ألف سوري؟

بداية الثورة، تداول مقرّبون من عائلة الأسد أن أهل “السيدة الأولى” ينصحون “رئيس” البلاد، بعدم التهاون مع السوريين لأنهم “رعاع” والحذاء العسكري وحده يليق بهم. مع بداية السنة الرابعة للثورة، يرى “شاعر السوريين”، أن “مشكلة تغيير النظام، مشكلة ثانوية في حين أن المشكلة الجذرية التي نحتاج إلى حلّها هي تغيير المجتمع”! نحتاج؟ نون الجماعة؟ من نحن؟ من أنتم الذين تحتاجون إلى حلول؟ وهل بات المجتمع الذي هدر دمه أمام أعين وآذان الجميع، غير لائق بكم؟ أنتم العائلة الحاكمة بالدم وأصدقاؤها والمؤمنون بها وب”شرعيتها”. ألم تصف بشار الأسد بالرئيس المنتخب في بداية الثورة؟ الرئيس “المنتخب” قتل حتى اليوم، أكثر من 160 ألفاً وشرّد الملايين. ماذا كان سيفعل لو أنه غير منتخب!

المشكلة الجذرية تكمن في تغيير المجتمع، ليليق بكم. وهذا ما يحصل في كل الأحوال. الشعب السوري يقتل ويصفّى مع كل شهيق تتنفّسه. إنهم يبيدونه بكل ما تحتمل الكلمة من قسوة وخيال. يستخدمون الكلور لإبادته وكل ما توفّر من مواد سامّة. إنهم يطهّرون سوريا لتصبح جديرة بكم. الشعب السوري لا تليق به الحضارة، فدمّروا الآثار وأحرقوا الجوامع وقصفوا القلاع والمدن الميتة في ريف إدلب باتت ميتة بالفعل.

تليق تلك الأنقاض وبقايا العمارات الأثرية وركام الأبنية، بالطاغية “المنتخب” وبمن يقف في صفّه، إلى جانبه، ضدّ شعب ينتمي إليه، ويعاديه ويتعالى على أوجاعه وقهره وفقره.

المدن

ليس النظام وحده من يريد “تغيير الشعب”/ محمود الريماوي

منذ الخامس عشر من آذار/مارس 2011 خرجت طلائع الشعب السوري مطالبة بإصلاحات، فأمطرها النظام، منذ الساعة الأولى، بوابل من الرصاص. ولمّا تنقلت الانتفاضة السلمية من مدينة إلى أخرى، توسع النظام في استهدافه الشعب، وتصرف معه على أنه العدو الأول والأكبر، وإلى الشرطة وأجهزة الأمن والشبيحة (منحهم في ما بعد اسماً فخيماً: “قوات الدفاع الوطني”)، فقد تم زج الجيش في الحرب على العدو “الداخلي”، وبدأ استخدام الأسلحة الثقيلة بمختلف صنوفها وبكثافة، وتم دفع الانتفاضة السلمية دفعا للعسكرة.

التطورات اللاحقة يحفل بها الأرشيف كما تنطق بها الوقائع، ومن جملة هذه الوقائع مقتل نحو 15 ألف طفل، بما يجعل هذا النظام هو الوحيد في التاريخ، وفي العالم، المتخصص بقتل أطفال شعبه. وتم هدم زهاء ألف مسجد. تدمير منهجي لمدن حمص وحماة وحلب، تشريد أربعة ملايين سوري وسورية، وتحولهم لاجئين في دول الجوار، علاوة على ضعف هذا العدد ممن تسنى لهم النجاة بالسفر، هائمين على وجوههم إلى دول العالم. مقتل ما لا يقل عن 160 ألفاً بين مدني وعسكري، مئات ألوف الجرحى والمعتقلين، و”الحبل على الجرار”.

نكبة شعب سورية تكاد تضاهي، في وحشيتها، نكبة شعب فلسطين. اللاجئون السوريون، وكل من سيتسنى لهم اللجوء، “غير معترف” بهم من النظام، كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين في أنظار الاحتلال الإسرائيلي. لهذا، تم استبعادهم من لعب أي دور في مسرحية الانتخابات الرئاسية. وبينما ينبري محافظون غربيون ممالئون للدولة العبرية للقول إن الإرهاب يعشش في صفوف الشعب الفلسطيني اللاجئ، وإن المسؤولية تقع على هؤلاء في “أزمة الشرق الأوسط ” المستدامة، فإن الشاعر السوري/ اللبناني أدونيس لا يكتم، من جهته، أن من عليه أن يتغير هو الشعب (المجتمع)، وأن تغيير النظام “مشكلة ثانوية”. يريد أدونيس بذلك القول إن التغيير الثقافي متقدم على التغيير السياسي. وهو، في الحالة هذه، يفصل بين النظام والمجتمع. فالحالة الطائفية، على سبيل المثال، الواجبة التغيير، والتي ينوء بها المجتمع، لا يمكن القول إنها يمكن أن تصلح بمعزل عن وجود النظام، أو غيابه، وهي، تبعاً لشروحاته، أقرب إلى مرض اجتماعي/ ثقافي/ ضارب الجذور في التاريخ، على الرغم من أنها لم تبرز في سورية، بصورة صارخة، إلا على يد هذا النظام منذ أربعة عقود.

لو كانت النازية جوبهت بمثل هذا الطرح قبل ثمانية عقود، بالقول إن الشعب الألماني هو الذي يجب أن يتغير، لا جمهورية الرايخ، لبدا الأمر أشبه بمزحة ثقيلة.. وبينما ابتُلي الشعب بنظام ذي أداء نازي، ومحكوم بهذيان إنشاء سورية كبرى بسماركية على أنقاض الشعوب، وأولها الشعب السوري، فإن أدونيس لا يتوانى عن الجهر بأن وجود النظام ليس مشكلة (بخاصة اذا ما تخلى حزب البعث عن قيادة الدولة والمجتمع، وقد تخلى النظام عن ذلك في “تعديلات دستورية”) وأن المشكلة تكمن في الفصل بين الديني والسياسي، وضرب مثلاً على ذلك بالانقلابات التي وقعت في سورية ومصر والعراق والسودان، التي لم تغير شيئاً في واقع الحال منذ ستين عاما، جامعاً في ذلك بين موجة الربيع العربي، الشعبية المدنية، والانقلابات العسكرية في بوتقة واحدة.

” منهج لوم الضحايا، وغض النظر عن ارتكابات النظام العظمى في سلوك مسلك الإبادة المنظمة، وإن اللامبالاة المتفاقمة تجاه المحنة المتطاولة للشعب، أمور ينقصها، للأسف الشديد، الوازع الأخلاقي الكافي. ولا يحتاج المرء لأن يكون سياسياً أو مفكراً، سورياً أو عربياً، لكي يتخذ مواقف مبدئية، تناصر حق البشر في الحياة”

من حق أدونيس، الشاعر والمفكر، أن ينظر للأمور بغير منظور السياسيين، أن يدعو إلى ثورة ثقافية جذرية. إلى تغيير شامل. من حقه، بل من واجبه، أن يتطيّر من الموجات الأصولية، ويحذر منها، سواء في بلاده أو في أية بقعة عربية أو غير عربية، لكن الرجل (وهو صديق قديم يعتز كاتب هذه السطور إنسانياً بصداقته)، لو كان أكثر أمانة ونزاهة، لجهر، ولو مرة واحدة، بأنه يدين نظام الطغيان البربري، ويرفض، في الوقت ذاته، أن يكون البديل له نظاماً استبدادياً أصولياً. لكنه يتشبث فقط بالطرف الثاني من المعادلة، بالدأب على معارضة جزء من المعارضة، من دون أن يعارض النظام في ممارساته التي تفوق الوصف. وفي هذا اللون من المعارضة يتوافق مع النظام على أن الشعب لا وجود له، وما هو موجود فقط هو حركات أصولية (على الرغم من أن العام الأول لاندلاع الانتفاضة لم يشهد ظهور تلك الحركات، والخشية أن أدونيس قد عكف على انتظارها، فيما عمل النظام على تهيئة أرضية خصبة لها، على الأقل، في الفوضى الدموية التي أشاعها، وفي إخلاء سبيل أصوليين، وتشديد النكير على مدنيين ليبراليين هم رفاق مفترضون لأدونيس).

عندما يُطبِق نظام شمولي على كل مفاصل الحياة، وحين يتربص الموت بكل مظاهر التفكير والاجتماع السياسي والفكري المستقل في أبسط مظاهره، فإن التغيير الثقافي يمُرّ حُكماً بمحاولة إصلاح النظام إصلاحاً شاملاً، كما كانت عليه وعود الانتفاضة في أشهرها الأولى، وعدا ذلك، فإن النظام يكون قد حمل معارضيه حملاً على تبنّي تغييرٍ شامل، لا يستثني النظام. وهذا ما حدث.

إن منهج لوم الضحايا، وغض النظر عن ارتكابات النظام العظمى في سلوك مسلك الإبادة المنظمة، وإن اللامبالاة المتفاقمة تجاه المحنة المتطاولة للشعب، أمور ينقصها، للأسف الشديد، الوازع الأخلاقي الكافي. ولا يحتاج المرء لأن يكون سياسياً أو مفكراً، سورياً أو عربياً، لكي يتخذ مواقف مبدئية، تناصر حق البشر في الحياة، وتدين نظاماً يتخذ من القتل الجماعي عقيدة سياسية، وأسلوب حياة.

في سياق رؤيته الثقافية، وإيمانه بالتعدد الثقافي، يتجاهل أدونيس هجرة المسيحيين السابقة على الانتفاضة واللاحقة لها، وكذلك استهداف المكون الاجتماعي المسلم الأكبر، وتدمير حواضره التاريخية (حمص، حماة، حلب) وتهجير أبنائه. يتجاهل تحالف النظام مع أصوليةٍ من خارج الحدود تجعل من الحرب على الانتفاضة “جهاداً مقدسا”، ولا يتجاهل المرء هنا بالطبع تدفق أصوليي القاعدة ومن لفّ لفّهم، الفرق أن هؤلاء الأخيرين تسللوا عبر الحدود من وراء ظهر الشعب وانتفاضته، أما الفئة الأولى فقد استقدمها النظام “العلماني”، وأطلق يدها في التنكيل بشعبه.

ما قيل على سبيل التندّر بأنه: في بلدان العالم كافة يمكن أن ينشُد الشعب تغيير النظام، باستثناء سورية، حيث يمنح النظام نفسه حق تغيير الشعب: إبادته وإعادة هندسته على الطريقة النازية، ويا لها من مفارقة أن يرفع أدونيس، وبخلفية أخرى، الشعار نفسه. أجل بخلفية أخرى، تبطن نياتٍ حسنة، لكنها في ظرف المحنة السورية، تخطئ الأولويات خطأ جسيماً، وتتعالى على الكارثة، وتخدم النظام إذ تتستر على فظائعه، وتقوّي شوكته على شعبه.

العربي الجديد