ثورة العامة: قضايا أخلاقية وثقافية وسياسية في شأن الانتفاضة السورية

ياسين الحاج صالح

تشكل الانتفاضة الشعبية السورية تجربة خارقة لمئات ألوف السوريين. تجربة أخلاقية بقدر ما هي تجربة سياسية. وتجربة تجدد نفسي بقدر ما هي تجربة تغيير اجتماعي. وانتفاضة على الذات بقدر ما هي ثورة على الواقع.

1

عبر مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية، متحدّين خطر الاعتقال والتعذيب والموت، يغير شباب وكهول، نساء ورجال، حياتهم ويجددون أنفسهم. يخرجون من مواجهة الخطر أقوى وأشجع وأشد احتراما لذواتهم، وأكثر انطلاقا. هذا تجربة لا تتاح لمن لا يشارك في الاحتجاج، ولم يتح ما يشبهها على هذا النطاق الواسع لنحو جيلين من السوريين. وعبر الانخراط في مجازفة جماعية مكلفة، يطور هؤلاء السوريون الجدد روحا من الغيرية والتضامن الحي، لا شبيه لها في ذاكرة جيلين أيضا. وعبر الاستماتة (بالمعنى الحرفي للكلمة) من أجل هدف عام، يتحرر السوريون المشاركون في الانتفاضة من الخوف والأنانية معا. والطابع الحدي والخطر دوما لهذه الخبرات، والفاجع والمأساوي لغير قليل منها، كفيل بغرسها في الذاكرة الوطنية لأجيال قادمة.

جدير بنا أن نتكلم فعلا على ثورة، لأن سوريين كثيرين يغيرون أنفسهم بعمق بينما هم يكافحون من أجل تغيير بلدهم وتحرر شعبهم. ولعله لذلك بالذات يستحيل أن تهزم الانتفاضة. لا يمكن لنظام مفلس أخلاقيا وسياسيا وفكريا، متخم بالفساد والغرور، أن يتغلب بالقوة على هذه الروح الجسورة القوية.

كان النظام طوال أربعين عاما فرض على السوريين حياة صغيرة، ضيقة، خالية من الشجاعة ومن التجارب المجددة، ومن زهو الحياة. حياة مادية بكل معنى الكلمة، مفقرة من أي بعد معنوي وأخلاقي وروحي وجمالي. حياة محض دنيوية إلى حد الدناءة، يكاد الدين يكون هو الفاكهة الروحية الوحيدة في هذه الصحراء القاحلة، والملاذ الأوحد من تعفن حياة متمركزة بالمطلق حول السلطة وحول المال.

اليوم، وبسخاء، توفر الانتفاضة تجارب جديدة لعدد كبير من السوريين. وهي ديمقراطية بفعل الطابع الطوعي لهذه التجارب الاستثنائية، التي لم يتوفر ما يضاهيها يوما في ظل النظام البعثي.

2

بفضل ثورة وسائل الاتصال، الهاتف النقال بخاصة، ضاقت المسافة كثيرا بين النشاط الميداني وبين تغطيته الإعلامية، وظهر ضروب أكثر ديمقراطية من التنظيم والقيادة، مُنبثٌة في الحركة نفسها، ومعتمد بصورة واسعة على وسائل الاتصال الحديثة. تحديدا على الهاتف الخليوي، وصفحات موقع الفيسبوك، والتسجيلات المصورة على موقع اليوتيوب. فضلا عن التوصيل الكثيف للأخبار والصور إلى الأقنية الفضائية، تعويضا عن منع مراسليها من العمل في سورية.

كل ناشط ميداني، شاب بخاصة، هو صانع مضاعف لواقع جديد: مرة عبر خروجه إلى الشارع متحديا السلطة الباطشة التي صارت تمثل الماضي، وعاملا على تغييرها؛ ومرة عبر توثيق صورة هذا الواقع الذي يصنعه، وضمان تحويله إلى واقع مشترك عبر توصيله إلى منابر إعلامية عامة، بما يشكل حماية (نسبية) لهذا الحراك، ومخاطبة للرأي العام في البلد وفي العالم، وكسبا لتعاطف قطاعات أوسع من السوريين والعرب، والناس في كل مكان. كان من شأن غياب هذه الجملة العصبية للانتفاضة، الشبان الذي يغطون أنشطتها في بؤرها المنتشرة، أن يعزلها، فيسهل على النظام سحقها.

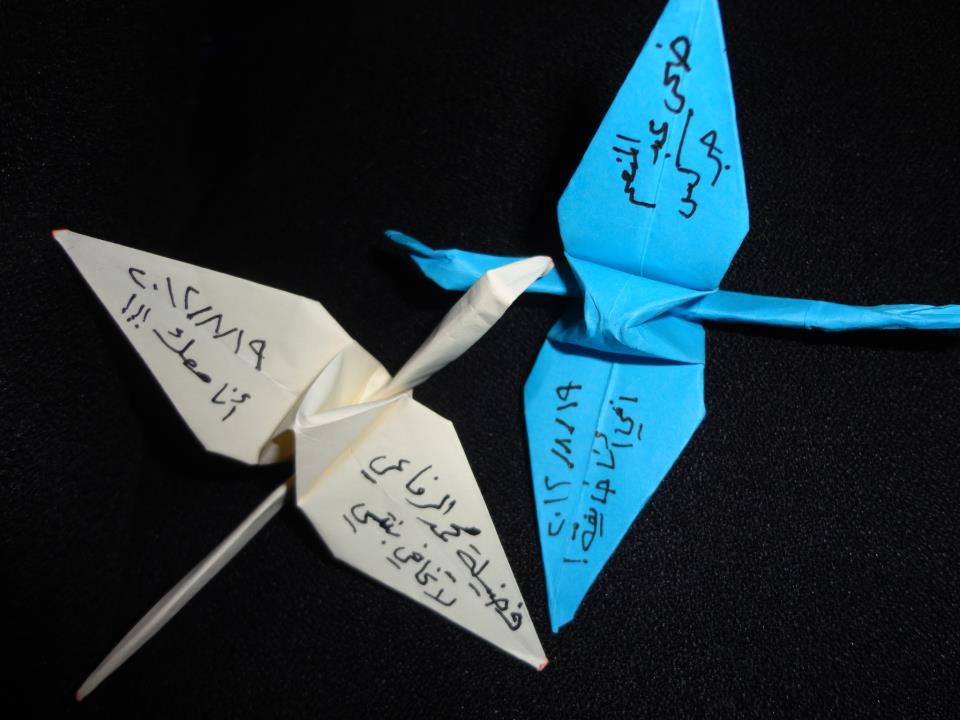

إلى ذلك يقوم هذا النشاط، المتوسل كاميرا الهاتف المحمول سلاحا، على صنع ذاكرة موضوعية للانتفاضة، وبناء أرشيف سمعي بصري هائل، شارك في بنائه ألوف من السوريين في كل مكان، وشاهده ملايين السوريين في كل مكان، بما يوفر مناعة إضافية ضد النسيان. الذاكرة الكلامية هشة، قياسا إلى الذاكرة المصورة، التي هي أيضا عتاد ذاكرة جمعية. ولقد كان لكل من الهاتف المحمول والصفحة الشخصية على الفيسبوك دور تفريدي، أسهم في تكون وتمايز أفراد وذاتيات مستقلة؛ ودور ديمقراطي موسع للمشاركة في إنتاج المعلومات وصنع فضاء عام مغاير، “افتراضي”، لا تستطيع السلطات احتلاله؛ ودور تواصلي صانع لتجمعات جديدة يتعذر على النظام فضها؛ فضلا عن دورها في بناء ذاكرة الانتفاضة والسجل الكبير الذي يؤرخ لها يوما بيوم، وميدانا ميدانا.

وإلى الأرشيف المرئي هناك أيضا حكايات مكتوبة، متزايدة من قبل عدد كبير من المشاركين المباشرين. وهناك مرويات لا بد أن تجد سبيلها إلى التداول العام يوما.

وإلى ذاكرة لا يستطيع النظام مصادرتها، ولا إحالتها إلى النسيان، أتاح التوثيق المصور للانتفاضة فوزا حاسما لها بالمعركة الإعلامية. ليس لدى النظام ما يضاهي، ولو من بعيد، صدقية وثائق الانتفاضة وديناميكيتها وسعة قاعدة تغطيتها، وبكلفة مادية تكاد تكون معدومة. الكلفة الإنسانية، بالمقابل، قد تكون عالية جدا.

ولقد أسس هذا أيضا للتفوق الأخلاقي للانتفاضة. لا يقارن من يضحون بحريتهم ومن يجازفون بحياتهم لا بما سماه ناشطون مصريون أيام ثورتهم “حزب الكنبة”، أولئك الذين تابعوا الثورة عبر شاشة التلفزيون، ولا بالطبع بمبخري النظام ومبرريه وشبّيحته الإعلاميين والإيديولوجيين، ولا من باب أولى بأدواته القمعية، وبقتلته الكبار منهم والصغار.

وما تتسم به الانتفاضة من شجاعة وتضحية، ومن روح جامعة، كفيل بأن يكون تجربة وطنية مُكوِّنة، تسهم بعمق في تشكل البلد في صورة جديدة.

هذا للقول إن النظام الذي يستطيع أن يخوض حربا ضد تمرد المحكومين، لا يسعه أن يخوض حربا ضد ذاكرتهم. فحتى لو أمكنه التغلب بالقوة على الانتفاضة، وهذا في حكم المستحيل، فلن تكون هذه غير جولة أولى في صراع أطول، يحوز السوريون فيه منذ الآن ذاكرة تمرست بتجارب استثنائية، تشكل سندا لهم في أية جولات مقبلة من كفاحهم التحرري.

3

في سورية اليوم قوتان. النظام والانتفاضة الشعبية.

الأولى تملك السلاح والمال والخوف، وتقتل، لكنها مفتقرة كليا إلى المعنى. والثانية تملك تحدي الخوف، وتاليا الحرية. الانتفاضة تجسيد للغيرية التي تبلغ حد التضحية بالحياة. والنظام تجسيد للأنانية التي تبلغ حد تدمير البلد من أجل بقاء طغمة متدنية المستوى الفكري والسياسي والأخلاقي. الانتفاضة تمرد أخلاقي وسياسي، يصنع فرقا هو الأكبر في تاريخ سورية المعاصر، ربما منذ استقلالها. فيما النظام تمرد على المجتمع السوري، لا تستقيم أموره إلا بقدر ما يكون هذا مريضا، منقسما على ذاته، فاقدا للثقة بنفسه. الانتفاضة قوة حياة. النظام قوة موت.

الانتفاضة تسمي، فيما النظام عادم للأسماء، يفرض على كل ما في البلد اسما واحدا، هو “الأسد”. الشارع باسمه والساحة باسمه والبحيرة الأكبر باسمه، والمشفى باسمه والمكتبة الوطنية باسمه، وسورية نفسها باسمه. تسمي الانتفاضة الأمكنة أو تحيي أسماءها: درعا: جاسم، نوى، بصرى، داعل، إنخل…؛ دمشق: كناكر، دوما، حرستا، الميدان، برزة، ركن الدين، المعضمية، التل، الكسوة، قطنا، جديدة عرطوز…؛ حمص: باب السباع، باب دريب، الوعر…، الرستن، تلبيسة، القصير؛ حماة: الحاضر، السوق، ساحة العاصي…، السلمية؛ إدلب، معرة النعمان، جسر الشغور، بنش، خربة الجوز، جبل الزاوية…؛ حلب: الجامعة، سيف الدولة، صلاح الدين، الصاخور، عين العرب، تل رفعت، منبج، الباب…؛ الحسكة: القامشلي، رأس العين، عامودا، الدرباسية..؛ اللاذقية: الصليبة، الرمل الفلسطيني، السكنتوري…، جبلة؛، طرطوس: بانياس، البيضة. الرقة والطبقة. دير الزور: الميادين، البوكمال، الغورية…

وتسمي الأيام، الجمع بخاصة، الجمعة العظيمة وجمعة الغضب وهذه جمعة آزادي وجمعة صالح العلي وجمعة إرحل. وتحرر اسم البلد: سورية، وليس سورية الأسد ولا دولة البعث.

وعبر التسمية وإحياء الأسماء، الانتفاضة صانعة للذاتيات، أي لمراكز المبادرة والفاعلية الحرة، فيما قام النظام على تحويل سورية والسوريين جميعا إلى مواضيع لذات حرة وحيدة: “الذات الأسدية”.

الانتفاضة تكشف غنى سورية المقموع، غناها الاجتماعي والثقافي والسياسي، ووفرة أبنائها المطموسي الملامح، هؤلاء الذين لا تكف آلة الطغيان عن عزلهم أو افتراسهم. وتمنحهم الكلام العام: يهتفون، يعترضون، يسخرون، ينشدون ويغنون، ويستحوذون على الفضاء مجال العام، أو يحررونه من احتلال شبه شمولي له.

وعبر التسمية وإحياء الأسماء يستعيد السوريون السيطرة على حياتهم وبيئاتهم ويسردون قصصهم، ويصلحون لغتهم بفتحها على انفعالات حية، قصوى.

4

طوال عقود استغنت النخب السياسية في العالم العربي، وفي سورية بامتياز، عن الأخلاق بالإيديولوجية. الكثير من الإيديولوجية لتغطية القليل من الأخلاق. انتهينا إلى أوضاع يحكم بلداننا فيها أناس معدومي الضمير، يقتلون كثيرا ويسرقون كثيرا ويكذبون كثيرا. ويجعلون من أنفسهم مثالا للوطنية والحكمة. وحتى للأخلاق.

الثورات العربية اليوم، ومنها الثورة السورية الكبرى، تمرد على نخب الحكم اللاأخلاقية، وخروج من ربقة الإيديولوجيات المعصومة. وتطلعها إلى الحرية والكرامة والعدالة مصبوغ بصبغة أخلاقية غالبة، لا تجد سندا لها إلا في حس العدالة الفطري العميم، وفي الثقافة الدينية.

الطابع الأخلاقي للانتفاضة السورية والثورات العربية من جهة، وافتقار “حداثتنا” إلى أنظمة قيم وأخلاقيات عقلانية حديثة من جهة أخرى، وانحياز قطاعات مهمة من النخب السياسية والثقافية لنظم تحديثية مجردة من الأخلاق من جهة ثالثة، هي العوامل الكامنة خلف كون القاعدة الاجتماعية للثورة في سورية أقرب إلى قطاعات اجتماعية “تقليدية” منها إلى قطاعات أحدث. النقطة هذه حساسة في سورية بالذات بسبب تراكب مزدوج لكل من “الحداثة” و”التقليدية” مع تكوينات دينية ومذهبية موروثة من جهة، ومع تمايزات طبقية كانت تزداد ظهورا وترسخا في السنوات الأخيرة من جهة ثانية. التراكب ليس تطابقا، إنه مساحة تقاطع مهمة.

ولقد قامت سياسة “التحديث والتطوير”، المنسوبة للرئيس السوري بشار الأسد، بالضبط على تجديدات على مستوى الأدوات والأجهزة (سيارات حديثة، “مولات”، فنادق ومطاعم باذخة، فروع مصارف، مدارس وجامعات خاصة للنخبة…)، لكن دون أي مضمون إنساني وأخلاقي وسياسي عام. لا اعتراف بحقوق سياسية ولا حريات عامة ولا تضامنا اجتماعيا ولا ترقيا ثقافيا. بالعكس، لقد انحدر التضامن الاجتماعي والوطني بين السوريين بشدة، وتدهورت الأبعاد التحررية والإنسانية للثقافة لمصلحة إيديولوجيات عصبوية ومتعصبة، أسهم مثقفون مكرسون في تكريسها أكثر من غيرهم.

هذا الجمع بين نظام سياسي متقادم ولا إنساني وبين واجهة مادية براقة، هو “الفصل النوعي” للنظام القائم، وهو يجعله شيئا أكثر من نظام سياسي تسلطي: نظام اجتماعي وسياسي وفكري قائم على التمييز شبه العنصري بين السكان، واحتكار السلطة والثروة والوطنية لنفسه. هذا الاحتكار الشامل هو أحد منابع الاحتجاجات الشعبية. ولعله يفسر انطلاقها من مناطق طرفية، مدن غير مركزية وضواح على حواف المدن. لقد حفزت اللبرلة الاقتصادية الجارية في سورية منذ سنوات نموذج من التطور محابيا للمدن على حساب الأرياف، ولمراكز المدن على حساب الأحياء الطرفية، ولضواح حديثة خاصة بالأغنياء على حساب الضواحي التقليدية، التي يطرد إليها السكان المتساقطون من نموذج التنمية الليبرالي التسلطي. وقد همشت هذه المناطق، ورفعت منسوب البطالة فيها بسبب نوعية فرص العمل الجديدة (إجادة لغات أجنبية وتعلم تقانات جديدة). هذا مع تراجع الدور الاجتماعي للدولة، ومع تحول ممثلي السلطة فيها إلى أثرياء متعجرفين، يحكمون، كأنهم مندوبين أجانب، سكانا محليين لا يتعاطفون معهم ولا يحترمونهم. ابن خالة الرئيس، عاطف نجيب، الذي اعتقل وعذب أطفال درعا، ثم اقترح على آبائهم أن يتولى ورجاله استيلاء نسائهم أطفالا غير أطفالهم المعتقلين، إن عجزوا هم عن ذلك، مثال لرجل السلطة البهيمي، المنعم والعديم والإنسانية، والمتمتع بحصانة مطلقة.

تطور الأمور في سورية إلى هذه الدرجة من الانفصال النفسي والاحتقار في السنوات الأخيرة، هو ما يفسر غضب السوريين المستعر. ليس الأمر جديدا تماما، لكنه بلغ في السنوات الأخيرة درجة تقارب العنصرية من الانفصال الاجتماعي والثقافي.

وهنا أيضا لا أملك إلا أن أشير إلى دور مثقفين مكرسين في تكريس هذه المناخات العدائية بدرجات متفاوتة من التذاكي. وهذا بالتحديد عبر المهاجمة غير المتحفظة لذلك الشبح المسمى “الإسلام”، ودون تمييز بين دين المسلمين، وبين الإسلام كعنوان لميراث ثقافي عام في مجتمعاتنا، وبين “الإسلام السياسي”. هذا الضرب من “علمانية” عمياء هو بالضبط عقيدة أجهزة الأمن السورية. أي العقيدة الوظيفية لأجهزة حماية نظام “التطوير والتحديث”. ولقد ارتضى مثقفون سوريون معروفون، وبعضهم نجوم ومشاهير، ضربا من وحدة الحال مع بعض جنرالات الأمن بتبريرات شخصية وعامة متنوعة، وبعضهم طوروا نظريات حول “الدولة” وحداثتها، وحول “مجتمع الدولة” المكون من أفراد، وتطوعوا للتعبير عن العداء حيال أي معارضين لها، ما وضعهم في موقع “مثقفين عضويين” لهذا النظام الذي لو كان أقل عضلية ومحدودية فكرية لكانت استفادته منهم أكبر بكثير.

لا أتوسع في هذه النقطة لأسباب إيديولوجية. ولكن لأن هذا الضرب الأرستقراطي والكاذب من العلمانية سوغ آليات حكم سياسية فظة، وخفض الحواجز الفكرية والأخلاقية التي تحمي حياة عموم الناس، واندرج في مناخ ثقافي وسياسي دولي عنصري (والعنصرية إيديولوجية طبقة لا إيديولوجية هوية، كما يوضح بندكت أندرسون)، فكان بذلك بمثابة مساهمة في تشريع نقل السلطة وتركيزها في أيد تشبه الأيدي الحاكمة في سورية اليوم. عاطف نجيب لم ينبثق من مذاهب أدونيس أو جورج طرابيشي أو عزيز العظمة، لكن هذه المذاهب تخفض بشدة العوائق الفكرية والرمزية والأخلاقية التي كان من شأنها أن تحول دون نشوء غيلان يشبهونه.

وفي المحصلة، يمكن القول إن الثورة السورية تفجرت ضد تحديث معرف بلبرلة اقتصادية محابية للأغنياء، وبإيديولوجية حداثية بلا مضامين أخلاقية، وبحداثة شكلية على مستوى الأدوات والأشياء، من البنوك إلى الجامعات الخاصة إلى السيارات. وهي ثورة ضد النظام الذي جعل من “التطوير والتحديث” عقيدة تخفي علاقات سلطة وثروة امتيازية وغير مشروعة، وضد أثرياء النظام الذي سرقوا الملايين أيام الاشتراكية البعثية، ثم أصبحوا سادة الاقتصاد في الزمن الليبرالي، وضد إيديولوجيي النظام الذين جعلوا “الحداثة” ديانة وأخلاقا وسياسة وثقافة، والذي لا يشكل “التطوير والتحديث” غير ترجمة عملية له.

5

يطرح كون البيئات الاجتماعية “التقليدية” أرضية للثورة السورية سؤالا سياسيا وفكريا حول العلاقة المحتملة بين الديمقراطية وهذه القاعدة الاجتماعية.

أشرنا إلى أن هذه تعاني من اضطهاد سياسي واستلاب ثقافي واستغلال اقتصادي. وهي تعيد جانبا من اعتبارها الثقافي عبر مشاركتها الشجاعة والواسعة في الانتفاضة. وتعمل على تحرير نفسها سياسيا عبر مواجهة نظام استبدادي تحديثي فائق الرجعية. ولعل من شأن حضورها السياسي هذا أن يسهم في تعديل نسبي لموازين القوى الاجتماعية الاقتصادية لمصلحتها.

هل يؤسس ذلك لديمقراطية مستقرة وقابلة للتطور؟ ليس في وقت قصير. التدهور التعليمي المريع، واختلالات البنية الوطنية للمجتمع (شروخ عمودية عميقة)، والدولة (تابعة للنظام)، ومستوى النخب السياسية المتواضع، تثبط التوقعات المتفائلة.

لكن الموانع المحتملة لا علاقة لها بتناف ماهوي مفترض بين الديمقراطية وبين بيئات “تقليدية”، تتبخر تقليديتها كلما دقق المرء في أمرها. فالواقع أنها نتاج التقاء العزل عن الحياة العامة وتدني مستوى التنمية والدخول والتعليم، مع الميل المحلي التلقائي إلى قدر أكبر من الاستقلالية. ثم أن هذه البيئات كانت بالفعل في طور الانحلال حتى سبعينات القرن العشرين لولا أنها تحولت في ظل الحكم الأسدي إلى أدوات حكم مساعدة. هي مع ذلك أضعف اليوم وأقل تماسكا بكثير مما يعطي الانطباع الخارجي المتعجل. وفي مناخات سياسية منفتحة يحتمل أن تطفو على السطح بداية، لكن احتكارها ولاء الأفراد المنسوبين إليها لن يقاوم آليات الاقتصاد والتعليم والدولة الوطنية. أما المخاصمة الإرادوية والفوقية لهذه الأطر المحلية فقد كان سندا للطغيان السياسي، قبل أن يجد الطغيان ذاته أن في مراعاة هذه الأطر ما يخدم دوامه أكثر من محاولة تفكيكها.

من جهة أخرى، من شأن استقلالية محلية أوسع، ودرجة أكبر من اللامركزية أن تكون مرغوبة على الصعد التنموية والإدارية والسياسية ذاتها. المركزية الشديدة كانت عائقا تنمويا، وإفقارا اجتماعيا وثقافيا، وسندا للدكتاتورية. بالمقابل، كلما كانت البيئات المحلية أقوى، كانت أكثر ممانعة للطغيان، وسندا محتملا للديمقراطية. على أنه ينبغي التفكير في هذه كعملية تاريخية أطول، تتجاوز التخلص من الطغيان إلى الإصلاح التعليمي والقانوني، وإلى إعادة بناء الدولة ككل كدولة وطنية حديثة.

6

هناك سؤال أهم بعد: كيف نفهم ما ذكرناه في مطلع المقال من كون الانتفاضة تجربة ابتكار للذات، يتيحها لأنفسهم عشرات ومئات ألوف السوريين اليوم، وبين بيئات اجتماعية “تقليدية” يبدو أنها المواطن الطبيعية للانتفاضة السورية؟ هل تتوافق هذه البيئات مع ابتكار الذات؟ ألا يعني “التقليد” بالضبط أن النموذج المثالي للذات معطى، وأن جل المطلوب هو تقمص هذه النموذج أو ارتدائه جاهزا؟ قد يبدو الأمر تناقضا أو ازدواجا. لكن هذا فقط لأننا نتمسك بمفهوم إيديولوجي للتقليد، نجعل منه شيئا مقابلا لحداثة معرفة بدورها إيديولوجيا. سيبدو ما يحاكي مثال الطبقة الوسطى الأوربية حديثا، وما يغايره تقليديا، مع تحميل هذا الأخير صفات سلبية تحكم عليه باللاعقلانية والجمود، أو اعتباره نقصا لا يجد اكتماله إلا في محاكاة المثال الأوربي، أو بالأحرى محاكاة من يحاكونه.

وإذا كان صحيحا أن الانتفاضة السورية تجمع بين بيئات محلية وأهلية، تتمرد على حرمانات متنوعة مقترنة باقتحام جهازي فظ لحياتها وأنماط تكافلها، وبين متعلمين ومثقفين حديثين، نساء ورجال، تحفزهم تطلعات الحرية والفردانية والاستقلال الذاتي التي يقرنها المرء بالطبقة الوسطى المتعلمة، المتحررة من أطرها الأهلية؛ إذا كان الأمر كذلك فلأن هناك شيئا كبيرا يوحد الطرفين، هو ارتباطهما بالعمل، واعتمادهما الحصري عليه في المعيشة وفي الأخلاق وفي إدراك العالم. يشكل هذان المكونان معا مجتمع العامة السوري بالتقابل مع “خاصة”، تعرف نفسها بالسلطة أو بالثروة، أو بامتياز ثقافي مزعوم.

والحرية التي يدافع عنها ويهتف ويضحي من أجلها شبان مؤمنون وغير مؤمنين، من الطبقة الوسطى المتعلمة ومن شرائحها الدنيا الأدنى تعليما، تعني إعادة بناء النظام السياسي والقيمي حول العمل وقيمة العمل. العمل هنا يتقابل اجتماعيا وقيميا وسياسيا مع كل من السلطة والامتياز اللذان يتأسس عليهما تحالف اجتماعي مقابل، لم يجد بأسا في قتل السوريين وتعذيبهم الوحشي.

لكن لماذا الحرية وليس العدل، كما قد يتوقع المرء من مركزية العمل في تكوين التحالف الاجتماعي للانتفاضة السورية، ومن مركزية العدل في القيم الإسلامية؟ للأمر على الأرجح صلة بإدراك مركزية نمط ممارسة السلطة في النظام الاجتماعي الامتيازي القائم، الذي تسبب بانهيار العمل، قيمة مادية ومعنوية، ومجتمعا. أولوية الحرية في الانتفاضة السورية تشير إلى أن العدل مشروط بالتخلص من الاستبداد، وإن كان لا يستنفد فيه. ولعل في هذا خطوة باتجاه إعادة هيكلة القيم العليا في ثقافتنا باتجاه يعلي من شأن الحرية ويؤسس العدل عليها.

وما نستخلصه من ذلك كله أن ما بين مكوني تحالف الانتفاضة من اختلافات في الأذواق وأنماط الحياة يبقى أدنى من اختلافهما معا عن الإقطاعيين الجدد، الذين يملكون ويحكمون، ولا يعملون.

7

هل من المحتمل أن يجنح التطور السياسي في سورية ما بعد الأسدية إلى ضرب من “طغيان الأكثرية”؟ هل سنشهد طغيانا إسلاميا معاديا للأقليات الدينية (مسيحيون أساسا)، وطغيانا إسلاميا سنيا والمذهبية (علويون ودروز واسماعيليون وشيعة)؟ ليس السؤال مهما إلا لأن “حداثويين سوريون”، ذكرنا أسماء ثلاثة من أعلامهم فوق، وجدوا أنه مهم، وحذروا منه. وقد فعلوا ذلك ليس قبل أن تلوح الانتفاضة الحالية في أفق تفكيرهم أو تفكير غيرهم، بل وبينما كان المجتمع السوري واقعا تحت طغيان أوليغاركي محقق، مفرط الرجعية. ومن المفترض أن الانتفاضة السورية، والحضور اللافت للمكون الإسلامي فيها، تجعل السؤال أكثر راهنية.

الواقع أنه ليس لهذا التخوف سند في تاريخ سورية الحديث. قبل العهد البعثي كانت الأوضاع الاجتماعية السياسية تتطور باتجاه تقلص الفوارق المادية والسياسية بين الجماعات الثقافية، وليس باتجاه زيادتها. وما كان الحكم البعثي ذاته، ومنه الصفحتان الأسديّتان، ممكنا لولا هذا التطور. ولقد كانت الأحزاب السياسية الناشطة، قبل أن يقصيها نظام الحزب الواحد، توفر حضورا في المجال العام لمنحدرين من بيئات دينية ومذهبية وإثنية متنوعة. لقد كانت الأحزاب القومية والشيوعية هي الحلول التي أتيحت لمجتمعنا من أجل تجاوز انقساماته العمودية. ومعلوم أن حزب البعث جمع بين مسيحيين ومسلمين، وسنيين وعلويين وغيرهم. وجمع الشيوعيون إلى ذلك كله بين عرب وكرد وأرمن، ويهود في طور أبكر…، حتى إذا جرى تحطيم هذه الأحزاب، بما فيها حزب البعث، لم يبق لعموم السكان ما يتعينون به غير أطر انتسابهم الأهلية. يعزز من ذلك أن هذا التحطيم الذي جرى في عهد حافظ الأسد اقترن أيضا باستتباع الجيش ونزع استقلاليته وصفته الوطنية العامة، وباستتباع الجامعات وتحطيم شخصيتها، وباستتباع النقابات وتعطيل أي دور عام لها. وبتأسيس طغيان شخصي أفضى في النهاية إلى تحويل البلاد إلى حكم عائلي، هو ما يثور ضده السوريون اليوم، وما سبقهم إلى الثورة على ما يشبهه التوانسة والمصريون واليمنيون والليببيون.

إلى ذلك فإن من يعرف شيئا عن المجتمع السوري يعلم أنه لا يمكن تعريف المسلمين السنيين السوريين إلا بالسلب. فلا شيء يوحدهم غير اختلافهم عن غيرهم. أي كونهم ليسوا مسيحيين، ولا علويين ولا دروزا أو اسماعيليين. وهذا ما يسوء، قبل الجميع، الإسلاميين الذي يحاولون جعل أنفسهم الممثلين الطبيعيين للمسلمين السنيين السوريين. وما يسوء طائفيين آخرين لا يختلفون عن الإسلاميين في شيء. ولامتناع قيام ذاتية سنية موحدة تفسير سوسيولوجي وتاريخي ميسور لن ندخل فيه هنا، ومن غير المحتمل أن يستعصي إدراكه على المفكرين المحذرين من “طغيان الأكثرية”.

السؤال الوحيد الوجيه في هذه الحالة هو: ما الذي يسوغ التحذير من طغيان أكثرية محتمل ممن يجمجمون كثيرا قبل الكلام على طغيان قائم محقق؟ نقدر أن للأمر صلة بالعقيدة الحداثوية التي تقيم رباطا ماهويا بين الغرب والحداثة (وليس علاقة تاريخية)، وينتقل إليها عبر هذا الرباط نزعة عداء غربية عريقة ضد الإسلام. ومعلوم أن هذه النزعة حملت على الدوام عطفا على ما همش واستبعد من التاريخ الإسلامي، لكن ليس لأسباب تتصل بالعدالة والانحياز للمقهورين (وإلا لانحاز دعاتها للعرب المعاصرين في مواجهة السيطرة الغربية، وللفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، ولكانوا أقل توجسا من ثوراتنا الراهنة)، بل لأسباب تتصل بصراعات دينية تاريخية. هذا اتهام خطير لمثقفين يفترض المرء أنهم أكثر نقدية وأكثر تبصرا في محركات مواقفهم وأفكارهم. لكن كلما دقق المرء في “فكر” هؤلاء المفكرين اكتشف قدرا أكبر من قلة الاستقامة، ومن الركاكة الفكرية أيضا.

والحال أننا نكون في أفضل موقع ممكن للاعتراض على أسلمة محتملة لثوارتنا الراهنة، وأسلمة مجتمعاتنا في المرحلة ما بعد الثورية، بقدر ما نفك الارتباط بين هذا الاعتراض وبين نزعة العداء المذهبية أو الماهوية للإسلام ذاته. ليس هناك مضمون ديمقراطي أو تحرري ممكن لهذه النزعة الأخيرة. فقط مضمون رجعي واستبدادي وعنصري. هذه النقطة مهمة لأن بعض المتحفظين على مظاهر وعلامات إسلامية في الثورات العربية يتجذر تحفظهم في مخاصمة جوهرية للإسلام ذاته. يصعب على علماني ديمقراطي أن يكون شريكا في هذه النزعة التي ازدهرت بقوة في سنوات ما بعد 11 أيلول 2001، بعد ازدهار معتدل منذ نهاية الحرب الباردة.

8

لكن ألا يحتمل أن تؤول الكلمة العليا في سورية ما بعد البعثية إلى الإسلاميين السياسيين؟ في تونس لهم حضور هو الأقوى منذ استقلال البلاد قبل نحو 6 عقود. وفي مصر هم المرشحون الأقوى للحكم، أو لإشغال موقع مؤثر في حكم البلاد. وليس هناك ما يدعو إلى الافتراض بأنهم لن يكونوا حزبا مهما في سورية الجديدة.

بلى. لكن هذا بحد ذاته لا يطرح مشكلة خطيرة. أو لنقل إن المشكلة التي يطرحها ليست جديدة من جهة، ولا هي أسوأ من مشكلة الدكتاتوريات الشخصية والعائلية من جهة ثانية.

وإذا كان لا ريب في أن استيعاب الإسلاميين في نظمنا السياسية الجديدة ليس بالأمر الميسور، فأن استبعادهم أمر مجرب ونعرف نتائجه. الواقع أنه في كل البلدان العربية (مصر، تونس، سورية، ليبيا…) التي سحق فيها الإسلاميون التقليديون، سحق غيرهم، وأسس السحق المزدوج لحكم الطغيان. ثم إن الأمر لا يقتصر في جميع الحالات على طغيان طغم أوليغاركية، بل على ظهور إسلاميين غلاة دينيا وعنيفين سياسيا، ينازعون هذه الطغم الحكم سياسيا وعسكريا وينازعون أكثرية المحكومين دينيا وأخلاقيا وثقافيا، الأمر الذي لا يمكن أن يكون تطورا مرغوبا، فيما نفترض.

ولعل من شأن الظهور الشرعي للإسلاميين في المشهد الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتنا المتغيرة أن يعيد الصراعات الفكرية والقيمية إلى الصدارة، وأن يدفع المعارضة ضد استبدادهم المحتمل إلى أن تجمع بين الديمقراطية والعلمانية. كان الانفصال بينهما خلال الجيل السابق قد أضعف الديمقراطية، وأفسد العلمانية، وخدم الطغم الحاكمة.

9

ماذا نتوقع من الانتفاضة السورية؟

الإجابة على هذه السؤال مهمة لتجنب التقديرات المبالغ فيها، المورثة للخيبة، دون التخلي عن التطلعات التي حفزت الانتفاضة. سيكون من المبالغ فيه توقع ديمقراطية مستقرة خلال السنوات الأولى التالية للتغيير السياسي. الشيء الذي يتعين أن تحققه العملية الثورية هو نقل سورية إلى أوضاع سياسية تقبل الإصلاح، وتستجيب بمرونة أكبر لتطلعات السوريين. أمام سورية ما بعد البعثية تحديات مهولة لا تقل عن إعادة بناء الدولة والمجتمع، وإعادة بناء القرابة بين السوريين على أساس المواطنة، بعد أن خرّبها “النظام” (الطغمة المالكة الحاكمة التي لا تعمل)، ونشر مناخا من الحرب الباردة المستمرة بينهم، حاول دفعها إلى حرب ساخنة وقت الانتفاضة. ستكون سورية بخير إن أمكنها أن تصون وحدتها بلدا ومجتمعا، وتطور آليات تغيير ذاتية، بحيث تتولد نخبة سياسية أصلح، تعيش للسياسة ولا تتعيش منها (حسب تمييز ماكس فيبر)، كحال نخبة النظام الحالية.

على الفور ستطرح نفسها مشكلات إصلاح التعليم والإصلاح القضائي الإداري، فضلا عن إعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة. وسيتعين إعادة بناء الوظيفة الأمنية على أسس جديدة بالكامل، لأن البنى الأمنية القائمة تحمل في صميم تكوينها العداء للشعب. وبالمثل، سيلزم إعادة بناء الإعلام كليا، لأن الإعلام الحالي مبني تكوينيا على المراوغة والكذب وعبادة النظام، وغير قابل للإصلاح. وهناك أيضا إعادة بناء الجيش بعد أن قام مفهوم “الجيش العقائدي” بتحزيب الجيش ونزع وطنيته.

من تكنيس الخراب العميم الذي تسبب به النظام البعثي إلى إعادة بناء البلد على أسس أصلح وأقبل للإصلاح، ثمة أعباء هائلة تقع على عاتق الجيل السوري الشاب، هذا الذي يخطو اليوم خطوات عملاقة وبأثمان كبيرة نحو امتلاك السياسة و…الحياة.