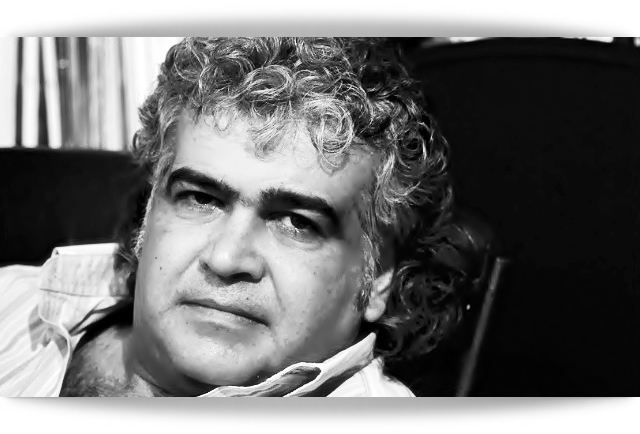

حازم نهار : «حزب الله» لا يختلف عن «جبهة النصرة» أو «طالبان» جميعهم يسبغون المذهبية على معاركهم

بيروت – ريتا فرج

أكد الباحث السوري في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حازم نهار أن الإدارة الأميركية «لا تريد حلاً سريعاً» للأزمة السورية وتهدف الى «إطالة» أمدها، معتبراً أن أحداث مصر سيكون لها انعكاس على المعارضة السورية بتياراتها الليبرالية والإسلامية، ومشيراً الى أن استمرار تدفق «الجهاديين» يشكل خطراً على الثورة»، ومشدداً على أن الجماعات الجهادية بكل أطيافها لا تختلف عن بعضها البعض.

ولفت نهار الى أهمية أن يكون للمعارضة السورية خطاباً وطنياً موحداً، متحدثاً عن مدى انعكاس التحولات التي جرت في قطر على الأزمة السورية.

وشدد على أن السعودية «لا يناسبها» صعود الاخوان المسلمين كي تبقى ثقل الإسلام السنّي، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد» في ظل تعقيد الوضع السوري إقليمياً ودولياً تحديد سيناريوات لكيفية الخروج من الأزمة.

«الراي» اتصلت بالمعارض والباحث السوري حازم نهار وأجرت معه الحوار الآتي:

الغرب لم يكن جدياً برحيل النظام وواشنطن لا تريد حلاً سريعاً وتستخدم مسألة التسليح بالطريقة التي تطيل أمد الأزمة

• النظام السوري وأميركا شجعا وجود الجماعات الإرهابية

• ما حدث في مصر هزيمة للقوى الإسلامية لكنه لا يعني بالضرورة انتصاراً للقوى الأخرى

• الموقف القطري تجاه الثورة السوريّة من الأكثر حضوراً واستمراريّة واندفاعاً في الدعم

• «الإخوان المسلمين» مؤسسة قوية التنظيم لديها موارد مالية جعلت لها حضوراً في كل القضايا

• لا يزال الوضع في سورية غير مهيأ للحل فالنظام أدار الأمور على طريقة «إما قاتل وإما مقتول»

• ربما يلجأ المجتمع الدولي لخطوات حاسمة بالملف السوري في حال ظهور مخاطر بانتقال الوضع إلى دول أخرى

• المعارضة السورية اختزلت مفهوم توازن القوى إلى «زيادة التسليح» ولم تأخذه بمعناه الشامل

• بالنسبة لإسرائيل وأميركا والغرب عموماً يبدو أن من مصلحتهم دخول إيران في صراع مع «السنّة» بما يضعف قوتها

• كيف تفسرون التردد الغربي والأميركي تحديداً في تسليح المعارضة السورية؟ ولماذا لم تضع الولايات المتحدة استراتيجية واضحة حيال الأزمة السورية؟

– في الحقيقة، إن مسألة السلاح لعبة طويلة الأمد، ولا يمكن أن تخدم أبداً ثورة الشعب السوري إلا في حالة وحيدة هي اندراجها في استراتيجية متكاملة وسريعة لتغيير الوضع في سورية، وهذه الحالة غير موجودة ولا أعتقد بوجودها رغم أن الطريق إلى العسكرة كان يبدو حتمياً في ظل ممارسات النظام بشكل أساسي ودور القوى الدولية والإقليمية تالياً.

وعملية التسليح، بالطريقة المتقطعة وغير المنتظمة أو المدروسة التي جرت فيها، كان من المنطقي أن تتحول إلى مشكلة وعبء على الشعب والبلد، فهي لا تعمل إلا على إطالة أمد الحرب والمزيد من التدمير، رغم معرفتنا أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكبرى والأولى في ذلك.

أعتقد أن أميركا تهدف إلى إطالة الأزمة في سورية بكل الوسائل، وهي تستخدم في ذلك مسألة التسليح كشكل من أشكال بث الحماسة تارة في صفوف المعارضة المسلحة وإحباطهم تارة أخرى. والحجج في هذا الصدد لا نهائية، ولو كانت راغبة بحل سريع فإنها ليست بحاجة لهذه الحجج ولهذا الزمن كي تقرر. إنها باختصار لا تريد حلاً سريعاً، وتستخدم مسألة التسليح بالطريقة التي تطيل أمد الأزمة.

وأعتقد أن الغرب لم يكن جدياً في أي لحظة برحيل النظام، إذ لو كان ذلك صحيحاً لكانت هناك عشرات الطرق لحل المشكلة من دون سلاح ولا تدخل عسكري. خلال الأشهر العشرة الأولى كان يكفي أن يكون الغرب جدياً بإعطاء رسالة واضحة لأركان النظام ولمواليه المقربين حتى ينفرط عقدهم ويبدأوا بالبحث عن مخرج ما. وفيما بعد كان لعدد من الإجراءات أن يفعل الشيء نفسه، كأن تتخذ الدول التي أطلقت على نفسها «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» قراراً واضحاً وحازماً في ما يخص تجميد التعامل مع النظام وسفاراته وممثليه بشكل جدي، على أن تقوم بتسيير عمل وإقامات السوريين في الخارج في الوقت ذاته، وكان لهذا الإجراء أن يعطي رسالة واضحة للموالين دولاً وأفراداً بأن النظام انتهى، وعليهم البحث عن أقلّ الخسائر الممكنة.

يقول الأميركيون إنهم يتخوفون من وصول السلاح إلى جماعات إرهابية. في الحقيقة هناك طرفان رئيسيان شجعا وجود هذه الجماعات أصلاً هما النظام السوري نفسه أولاً وأميركا ثانياً. فامتناع أميركا عن اتخاذ قرار حاسم في ما يخص النظام لم يكن له من معنى سوى دفع الناس نحو التسلح بالتزامن مع عنف النظام وقتله وتدميره، فإما أن أميركا لم تكن تدرك ذلك، وهذا مستبعد، وإما أنها كانت تريد ذلك فعلاً.

• هل تخشون على مستقبل سورية في ظل تنامي الحركات الإسلامية الجهادية؟

– سورية في مرمى الخطر أياً تكن السيناريوات، واستمرار تدفق الجماعات الجهادية يشكل خطراً على الثورة ومستقبل سورية. لكن لدى تناول الجماعات الجهادية، غالباً ما نذهب نحو النتيجة من دون السؤال عن أسباب وجودها، وبالتالي كيفية معالجة هذه الأسباب. لقد أصبحت سورية أرضاً تسعى إليها هذه الجماعات بحكم العنف الفاجر للنظام أولاً، والتقاعس الدولي المقصود من جهة ثانية. فسورية اليوم معبر لكل مَن يريد التعبير عن قوته ومعتقداته وأوهامه، ولكل مَن يريد الدخول في صراعات لا تنتهي، والإعلام هنا يلعب دوره السلبي في تظهير طرف والتعتيم على طرف آخر.

بالنسبة لي لا يختلف «حزب الله» عن «جبهة النصرة» أو «طالبان» أو الحركات السلفية الجهادية القادمة من الخارج، فهؤلاء جميعهم يسبغون الصفة المعتقدية أو المذهبية على معاركهم و«يشيطنون» الآخرين ويكفرونهم بطريقة أو بأخرى. كل الجماعات التي هي على هذه الشاكلة أنتجت في بلدانها أو في بلدان أخرى حروباً أهلية، وبعضها مرتبط بسياسات دول تحركها في الاتجاه الذي تريد وفقاً لمصالحها وحساباتها.

في سورية اليوم هناك بعض الجماعات الجهادية السورية، لكنني لا أعتبر وجودها أصيلاً، فقد نمت بحكم الدم والتدمير والعنف على حساب التيار الإسلامي المعتدل والأصيل الذي نعرف تسامحه وعقلانيته في بلدنا. بالتالي يجب وقف العنف من أجل فرز الجماعات الموجودة والتعرف بشكل حقيقي إلى توجهاتها.

كسوري لا أتمنى أن يدخل أي غريب إلى بلدي للقتال إلى جانب أي طرف، فهذا سيزيد من عمر الأزمة من جهة، وسيجعل أي تسوية للوضع في سورية مرتبطة بتسويات وأوضاع معقدة في أماكن أخرى من جهة ثانية. وبالتالي على السوريين جميعهم أن يقفوا ضد دخول جميع هذه الجماعات.

• ما هي مؤثرات الأحداث الجارية في مصر على الأزمة السورية؟ وهل سيكون لعزل الرئيس محمد مرسي تأثير على الإسلاميين في سورية وأقصد على وجه الدقة الاخوان المسلمين، وما الدروس المستفادة؟

– صحيح أن انقلاباً عسكرياً قد حصل في مصر، لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود الملايين المحتجة في الشوارع، الأمر الذي يعني أن ما حدث حلقة من حلقات الثورة المصرية مهما كانت الاعتراضات على الشكل، فما كان للجيش المصري أن يجد شرعية التحرك لولا ذلك. أما لماذا حصل ذلك مع مرسي، فتلك هي الحكاية التي يفترض أن يتعظ من دروسها جميع القوى والتيارات السياسية، وليس القوى الإسلامية فحسب، في كل من مصر وسورية. فما حدث هزيمة للقوى الإسلامية في مصر، لكنه لا يعني بالضرورة انتصاراً للقوى الأخرى. مع ذلك، فقد يضيف المصريون حلقات جديدة من ثورتهم ضد قوى وتيارات أخرى إذا لم تحقق مصالحهم وآمالهم، ويبقى المهم هو أن حركة الشعوب واحتجاجها أصبحت هي القاعدة في المنطقة، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو ينهيها.

هناك مظاهر سلبية حدثت بعد 30 يونيو ولا تزال مستمرة: احتجاز الرئيس المصري الأسبق، اعتقالات في صفوف جماعة الإخوان، إغلاق قنوات إعلامية خارج إطار القانون، محاولة إجراء تعديلات دستورية خارج إطار التوافق الوطني (كما فعل مرسي)، إعلام مصري رسمي مسف، تنصيب رئيس مصري شكلي يغطي الحاكم الفعلي (العسكر)، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، صمت القوى التي تدعي «العلمانية» و«المدنية» عن كل ما يجري، بما يعني أنها تتوافق مع الاستبداد إن كان يصب في صالحها… إلخ. كل ذلك يعني أن الأهداف التي خرج المصريون من أجلها يوم 30 يونيو غير ممكنة التحقق في ظل استمرار السياسات القائمة، وهنا سنكون أمام احتمالين، إما الذهاب نحو إعادة إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يونيو بحلّة جديدة وحدوث مواجهات مجتمعية كارثية، أو حلقة جديدة من الثورة المصرية.

التأثير الإيجابي أو السلبي على قوى المعارضة السورية كلها، وليس الإخوان المسلمين فحسب، منوط بقراءتها واستيعابها لدروس التجربة المصرية بكل حلقاتها وليس فحسب محطة عزل مرسي.

يمكن تحديد بعض هذه الدروس: الأول، أن المرحلة الانتقالية بعد أي ثورة هي مرحلة معقدة وتحتاج إلى تصور واضح في المجالات كافة لنقل البلد خطوات للأمام، ولا سيما في ما يتعلق بضرورة الاهتمام بتسريع وتائر المصالحة الوطنية. الثاني، أن البشر لا يهتمون بالأيديولوجيات والمعتقدات في المحصلة بقدر اهتمامهم بمصالحهم، أي بقوت يومهم وكرامتهم وحرياتهم. الثالث، أن إسقاط أركان أي حكم هو حلقة بسيطة تنتظر استكمالها بحلقات متعددة أساسها إنجاز الدولة الوطنية الديموقراطية وتأمين المصالح والحاجات الاقتصادية. الرابع، أن ما حدث في مصر لا يعني فشل الإخوان المسلمين فحسب، بل بالدرجة نفسها فشل القوى الأخرى، التي تعيش في الغالب على أخطاء الإسلاميين أكثر مما تعتمد على إنتاجها الذاتي. الخامس، أن الدستور الانتقالي ينبغي أن يبنى على أرضية التوافق الوطني، وهذا يعني ضرورة أن تتحلى جميع القوى بالتواضع، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يعني أهمية إشراك جميع القوى والتيارات، ومن دون ذلك ستبقى المشكلة قائمة أياً يكن الطرف الموجود في الحكم.

• كيف تقرأون إنعكاسات التحولات التي جرت في قطر على الأزمة السورية؟

– ليست لديّ معلومات واقعية في هذا الشأن، لكن يمكن القول تحليلياً ان السياسة الخارجية لدولة قطر لديها مرتكزات كأي دولة أخرى لا تتغير بين ليلة وضحاها، وكي نفهم الدور القطري وتطوراته المستقبلية ينبغي معرفة هذه المرتكزات، إلى جانب فهم الانتقادات الكثيرة الشائعة لسياسة قطر الخارجية، والتي أعتقد أن بعضها محق وبعضها الآخر زائف ومضلِّل.

قطر دولة صغيرة تملك ثروة هائلة وعدداً قليلاً من السكان، وكونها كذلك، فإنها في المآل الأخير لا تمثل تهديداً جدياً لأي دولة، لكن تدخلها في الصراعات الخارجية ومحاولة التأثير عليها أصبح جزءاً من هويتها، مع العلم أن ما يناله القطريون من تدخلهم هو البعد الاعلامي وبعض المنافع الاقتصادية التي يحصلون عليها بجميع الأحوال وبطرق متعددة.

هناك تناقض بين نظام إمارة قطر ودعمها للتغيير في العالم العربي. فقطر ليست دولة ديموقراطيّة، ولا هي مؤهلة للدعوة للديموقراطيّة في المنطقة، وكذلك فإن القضية الديموقراطية داخلها غير مطروحة بحكم صغر عدد سكانها (عدد سكان قطر الإجمالي 300 ألف، بالتالي فإن من هم فوق 18 سنة لا يزيد على نصفهم، وهؤلاء معظمهم على علاقات قربى). ولكن الفارق بينها وبين دولة مثل السعوديّة، أن قطر لا تشعر بالتهديد من انتشار الديموقراطيّة في المنطقة. وقطر أيضاً ليست قوة ثوريّة بل هي دولة متحالفة مع المعسكر الغربي، وعلى أرضها قاعدة أميركيّة، ولا يمكن تفسير وقوفها إلى جانب ثورات الربيع العربي من دون فهم طموح قيادتها بلعب دور سياسيّ على الساحة الدوليّة.

لقد دعمت قطر ثورات عربيّة لم تكن من صنعها ولا شاورها أحد فيها. لكن معظم الأنظمة العربيّة مالت لتحميل قناة «الجزيرة» مسؤوليّة رئيسيّة عن الاحتجاج والتذمر الشعبيّ لأنها أثارت قضايا لم تكن مطروحة. كما ذهبت قوى عديدة لاتهام القوى الإسلاميّة بأنها مدعومة من قطر، والحقيقة أن الجميع يعلم مدى قوة التيار الإسلاميّ قبل الثورات، ولذلك غالباً ما كان هناك جدل حاضر قبل الثورات بين القبول بالاستبداد والخضوع له، وبين المطالبة بديموقراطيّة قد تأتي بالإسلاميّين. ولذلك فإن المتفاجئ بقوة الإسلاميّين ويرغب بنسبها لدعم قطر هو مخطئ تاريخياً، ويبالغ في تضخيمه لدور قطر. لقد أصبح الفاشلون من أنظمة وقوى سياسية يجدون في اتهام قطر وسيلة لتفسير فشلهم وعجزهم، تماماً كما تفسر القوى «العلمانية» فشلها المزمن بسبب الإسلاميين.

يمكن اعتبار الموقف القطريّ تجاه الثورة السوريّة من أكثر المواقف الدوليّة حضوراً، فقد بدا أنه الأكثر استمراريّة واندفاعاً في دعم الثورة، وما كان هذا ليحدث لولا طريقة تعامل النظام السوري مع الاحتجاجات التي سببت «إرباكاً» للنظم كافة، ومنها قطر، لأن سكوت القيادة القطرية وتجاهلها للقمع في سورية كان سيضر بالرصيد الشعبيّ الذي راكمته نتيجة مواقفها المساندة للثورات السابقة. لقد كانت قطر قبل الثورة حليفة للنظام السوري، ولها مصالح اقتصاديّة عديدة معه، فضلاً عن تعاونهما في عدد من الملفات العربيّة والإقليميّة، ولا سيما دعم حزب الله أثناء حرب يوليو 2006 الاسرائيلية على لبنان، وتقديمها لمساعدات ماليّة من أجل إعادة إعمار الجنوب اللبناني، والوقوف إلى جانب النظام أثناء الخلافات مع السعوديّة، ومساعدته على كسر عزلته الدوليّة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باستخدام علاقاتها المتميّزة مع إدارة ساركوزي في فرنسا.

لقد حاولت قطر منذ الأيام الأولى إقناع النظام بأن يتدارك الحوادث في سورية قبل تفاقمها بطرق عدة إلا أنها فشلت، واستمر النظام بسياساته التي ازدادت تطرفاً مع الزمن.

في اعتقادي، ان أحد محددات السياسة القطرية اليوم بعد التغييرات فيها هو أن التهديد الذي باتت تشكله الحرب في سورية تخطّى واقع اقتصاره على الداخل السوري إلى واقع تشكيله تهديداً وجودياً وحقيقياً لعدد من دول المنطقة. هذه القناعة بدأت تترسخ في تفكير الإدارة الأميركية والهيئات الأوروبية المعنية، بحيث تفرض تعاون دول الخليج قاطبة بوصفها الداعمة الأساسية للمعارضة السورية من جهة، وضرورة وجود تعاون أوروبي – خليجي – أميركي من جهة أخرى، بالتالي فهذا يعني أنه لا يمكن لقطر أن تسير في المقدمة في مثل هذه الحرب الإقليمية والدوليّة.

• يبدو أن السعودية تريد تقليص سيطرة الإسلاميين على الإئتلاف الوطني السوري عبر دعمها لكتلة ميشال كيلو. كيف تفسرون تخوف الرياض من إسلاميي الائتلاف؟

– في الحقيقة لست متابعاً جيداً للائتلاف الوطني من داخله، لكنني أعتقد أن الإخوان المسلمين يشكلون أقلية عددية حتى قبل التوسعة الأخيرة. لكن الإخوان يعملون كمؤسسة سياسية واضحة الأركان والمعالم، قوية التنظيم، ولديها الموارد المالية المعقولة، ولذلك يكون لهم حضور وازن في كل القضايا، بينما بقية الأعضاء منقسمون ويتصرفون كأفراد، ومن دون رؤى محددة، ولذلك يبرز الإخوان المسلمين كقوة مسيطرة. المشكلة هي في الفاعلية وليست في العدد.

السعودية لا يُسعدها بروز الإخوان المسلمين، وترغب كما هو معروف أن تبقى المملكة ممثلة لـ «الإسلام السني»، لأن صعود الإخوان قد ينعكس عليها داخلياً في بروز حركات إسلامية معارضة خارج الثوب السعودي، ولا سيما مع اكتشافها لمحاولات بناء تنظيمات إخوانية بالخليج دورها الأساس هو دور الممول، كما حدث في الإمارات العربية. إلى جانب ذلك تدرك السعودية أن سورية لا يتلاءم معها «إسلام سعودي»، وبالتالي فإن أفضل طريق هو دعم التيارات المدنية، كما هو الحال في مصر.

لم يكن الموقف السعوديّ داعماً للثورة خلال الأشهر الستة الأولى بل كان متضامناً مع النظام السوريّ لعدة أسباب، منها نفور السعوديّة من التغيرات الحاصلة عربيّاً في تونس ومصر، ويضاف إلى ذلك أن السعوديّة رأت في الاحتجاجات في البحرين تهديداً لها، خصوصاً أن إيران أعلنت تأييدها لهذه الاحتجاجات. وقد حاول النظام السوري، لإدراكه لذلك، إرضاء المملكة لفترة طويلة، إذ يصعب العثور على تصريح رسميّ سوري واحد ضد السعوديّة قبل مقابلة «الرئيس السوريّ» مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية في 3 مارس 2013، أي بعد عامين على الثورة. أما السعوديّة فقد حاولت من جهتها الحفاظ على علاقة مع النظام السوريّ في البداية، كما حاولت مقايضة الموقف المساند للنظام ضد الاحتجاجات ببقاء سعد الحريري في منصبه في رئاسة الحكومة اللبنانيّة، وثني المعارضة اللبنانيّة عن السير في مشروع إسقاطه واستبداله بشخصيّة جديدة. ففي 31 يونيو 2011 تسلم لبنان رسميًّا القرار الاتهامي بصيغته النهائية من المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، ورأى النظام السوريّ أن هذا القرار سيفضي إلى ضغوط دوليّة جديدة على حلفائه في لبنان على غرار الضغوط التي تعرض لها في عام 2005، وأن استمرار حكومة سعد الحريري سيجعل من لبنان مرة أخرى ساحة معارضة له، فسعى إلى تشكيل حكومة مضمونة تحميه من لائحة الاتهام، ولو كان ذلك على حساب التفاهمات مع السعوديّة. وقد مثل ذلك بداية الافتراق المتجدد بين السعوديّة وسوريّة.

ومع استمرار الثورة في سورية، وتكثيف عمليّات القمع إلى مستويات غير مسبوقة، واستنفار الرأي العام السعوديّ والعربيّ، حصل تغيير في موقف السعوديّة. ولا شك لدينا أن القضيّة الطائفيّة لعبت دوراً في حشد الرأي العام في بلد مثل السعوديّة تسود فيه أيديولوجيات وأنماط تديّن سلفيّة، وأن صانع القرار في المملكة اضطر لأخذ هذا الرأي العام بعين الاعتبار. وقد حصل التغير في الموقف السعوديّ مع الرسالة التي وجهها الملك السعوديّ إلى الشعب السوريّ في 7 أغسطس 2011، وقد جاءت الكلمة تحذيريّة، فنبرتها لا تستهدف القطع الكامل مع النظام، إذ طالبت بوقف الحل الأمنيّ والشروع بالإصلاحات بقيادة الحكومة السوريّة؛ ولم تتطرق أبداً إلى تنحي الرئيس أو إسقاط النظام.

وفي الفترة الممتدة ما بين أغسطس 2011 وحتى بداية شهر فبراير 2012 كان الحراك السياسيّ السعوديّ المناوئ للنظام السوري ينحصر في جهد الجامعة العربيّة التي تولت مهمة إيجاد حل سياسي للأزمة السوريّة. لكن فيما بعد، وجدت السعوديّة في الثورة السوريّة فرصة إستراتيجيّة للحد من النفوذ الإيرانيّ في دول المشرق العربيّ. فإيران ومنذ نجاح الثورة الإسلاميّة عام 1979 أقامت تحالفاً إستراتيجيّا مع سوريّة مكّنها من لعب دور فاعل في ملفات المنطقة ولا سيما القضيّة الفلسطينيّة، والملف اللبنانيّ. لقد قادت الثّورة السوريّة في المآل إلى حالةٍ من الاستقطاب بين دولتين إقليميّتين مختلفتين مذهبيًّا هما إيران والسعوديّة.

• لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة ملموسة لوضع حد للعنف والصراع في سورية وهو يكتفي بالإدانات والحديث عن الحل السياسي دون أن يضع خريطة طريق واضحة باستثناء ما توصل إليه في مؤتمر جنيف 1. الى أين تتجه سورية – الثورة المتروكة؟ وماذا يمنع دول القرار من حسم الأزمة السورية؟

– هذا هو السؤال الأصعب اليوم. لا أحد يستطيع أن يرسم مساراً لما ستؤول إليه الأوضاع ولما سيكون عليه البلد. لكن يمكن القول إن مخاطر عديدة تنتظر السوريين. فالوضع أصبح في غاية التعقيد، لدينا أولاً نظام سياسي لم يتورع عن فعل أي شيء في سبيل البقاء، تدميراً وقتلاً وتعذيباً وتشريداً، ولدينا ثورة ما زالت تعبّر عن نفسها بأشكال مدنية وأخرى مسلحة وتفتقد القيادة، وجماعات مسلحة تسعى لإسقاط النظام، وجماعات متطرفة مسلحة، بعضها سوري وبعضها الآخر من خارج البلد، ولدينا تدخل خارجي مفتوح على مصراعيه بالقدر الذي لا يؤدي إلى حسم الأمور، فهناك تدخل قطري تركي سعودي، وتدخل أوروبي أميركي، وهناك تدخل إيراني عراقي لبناني (حزب الله)، إلى جانب التدخل الروسي، وكل هذا يجري في بيئة سورية شديدة التنوع قومياً ودينياً ومذهبياً، وفي بيئة إقليمية بالغة التخلخل والهشاشة والتنوع، وفي ظل وجود معارضة سورية مغرقة في الانقسام والتشظي والخلاف. في ظل هذا الوضع المعقد من الصعب وضع تكهنات يمكن أن تصمد أكثر من أيام.

أما لماذا سارت الأمور بهذه الطريقة، فإن السبب الأول هو الإعاقة الأميركية الإسرائيلية، وثانياً تماسك حلف النظام، وثالثاً هشاشة المعارضة السورية.

• في رأيك هل أي تسوية سياسية مقبلة ستجمع ايران وروسيا وأميركا والسعودية وهي الأطراف الدولية والاقليمية الأقوى؟ وهل هناك فرص للتسوية السياسية؟

– ليس هناك ما هو أكثر من المقايضات الدولية، والمسألة ليست في حضور أو عدم حضور بعض هذه القوى، فهذا الأمر يبقى شيئاً رمزياً ومعنوياً، أما التسوية الفعلية فتعتمد من جهة على الأطراف المذكورة وأخرى غيرها، شئنا أم أبينا، سواء شاركت بالحضور أم لم تشارك، ومن جهة ثانية على السوريين أنفسهم.

هل هناك إمكانية لحل سياسي؟ ما يزال الوضع باعتقادي غير مهيأ لهذا الحل. فالطريقة التي أدار النظام بها الأمور كانت على أساس «إما قاتل أو مقتول». والحل السياسي بالنسبة للنظام يعني استمراره كما هو، وتوزيع بعض المناصب الوزارية على شخصيات المعارضة، وبعض مقاعد مجلس الشعب، وربما لا يتعدى الأمر بعض المناصب البلدية. والحل السياسي بالنسبة للمعارضة وأهل الثورة، مهما اختلفت المواقع، يعني تنحية رموز النظام مباشرة أو عبر عملية انتقالية. لا فرصة لحل سياسي استناداً للقناعات المتداولة، إن في السلطة أو المعارضة. ولذلك يسعى الطرفان لتحقيق تقدم في موازين القوى كلٌ لمصلحته بما يزيد من حظوظ الحل السياسي الذي يراه. ولذلك أعتقد أن الأمور لم تنضج بعد، ولا سيما أن تبدلات ميزان القوى غالباً ما تكون مؤقتة لمصلحة أحد الطرفين، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى نقول إن هناك تقدماً واضحاً لأحد الطرفين أو توازناً في القوى.

ربما يلجأ المجتمع الدولي إلى خطوات حاسمة في حال ظهور مخاطر بانتقال الوضع إلى دول أخرى بما يعني انفتاح الوضع على المجهول. المهم أن هذا الوضع المتحرك لا يتيح إنجاز تسوية سياسية، فهذه تحتاج إلى شيء من الاستقرار النسبي في ميزان القوى.

هناك ما يمكن أن يزيد من فرص الحل السياسي، وأعتقد في مقدمها اقتناع المعارضة وذهابها نحو تشكيل طرف متماسك قادر على تشكيل بوصلة سياسية لجميع السوريين، وقادر على أن يكون له سلطة أخلاقية وأدبية على الأقل على الجيش الحر والجماعات المسلحة. وهذا الأمر بيد أطراف المعارضة أولاً. وفي المقابل تزيد فرص الحل السياسي لو اقتنعت أطراف من النظام بضرورة نقل سورية من وضعيتها الآن إلى دولة ديموقراطية من خلال فترة انتقالية تركز على ثلاث مسائل أساسية: إعادة هيكلة الجيش، بناء أجهزة الأمن على أسس وطنية، تشكيل هيئة قضائية عليا مستقلة، فهذه النقاط الثلاث هي الأساس في نقل سورية إلى الديموقراطية، ثم تأتي بعدها الخطوات المتعلقة بالرئاسة ومجلس الشعب والدستور والانتخابات وغيرها.

أيهما أولاً التوافق الدولي الإقليمي أم التوافق السوري – السوري؟ في الحقيقة لطالما كانت، عبر التاريخ، العوامل الداخلية هي الحاسمة في تطور أي بلد. لكن تداخل وتشابك الداخل والخارج، ولا سيما في العقدين الأخيرين يجعل هذا السؤال بلا معنى. فأي إنجاز في أي مستوى اليوم لا بد وأن يؤثر في المستويات الأخرى. لذلك فإنجاز المعارضة لمهامها لا بد أن يؤثر في المستويات الأخرى، ويقربنا من فرص الحل السياسي.

للأسف، المعارضة اختزلت مفهوم توازن القوى إلى «زيادة التسليح»، ولم تأخذ المفهوم بمعناه الشامل الذي يتطلب وحدتها وإنتاج خطاب وطني يحظى باحترام السوريين ومساهمتها في حل الأزمات الإغاثية والوقوف في وجه الجماعات المتطرفة خطاباً وسلوكاً، ودفع المجتمع السوري لتنظيم نفسه في هيئات ومؤسسات مدنية وسياسية، وأخرى غيرها.

هل فاقمت الأزمة السورية من الصراع السني – الشيعي الذي يبدو أنه سيرسم مستقبل المنطقة؟ وكيف تفسر هذا الحشد الشيعي من العراق ولبنان واليمن (الحوثيين) لدعم النظام السوري؟

– الصراع السني – الشيعي بمعناه العقدي لا أهمية له عند النخب الحاكمة إلا بما يحقق مصالحها، لكن يأخذ مفاعيله بسبب هذه النخب بين الناس العاديين الذين يشكلون المحرقة ويدفعون الأثمان. وقد نما هذا الصراع بشكل رئيسي بسبب تدخل إيران في العراق أولاً، وسورية ثانياً، في إطار سعيها للسيطرة والنفوذ، وما رافق هذه التدخل من قتل ومجازر مغلفة بإطار مذهبي.

بالنسبة لإسرائيل وأميركا والغرب عموماً، يبدو أن من مصلحتهم دخول إيران في صراع مع «السنّة» بما يضعف قوتها، ويفقدها مكتسباتها الماضية كقوة «مناوئة» لإسرائيل و«داعمة لحركات المقاومة»، كما كان شائعاً. أي لا يمكن إنكار الفوائد الغربية الإسرائيلية من امتداد نطاق هذا الصراع الوهمي في المنطقة العربية، إذ يؤدي على الأقل إلى تخفيف حضور قضية الصراع العربي – الإسرائيلي سياسياً وإعلامياً.

إن عملية التأجيج تتصاعد على قدم وساق من قوى عديدة في المنطقة، بصرف النظر عن طبيعة الحسابات التي تحرك كل طرف منها. إذ يشهد لبنان توترات طائفية ومذهبية منذ اندلاع الأزمة السورية تفاقمت في الآونة الأخيرة، ويعيش العراق منذ زمن على فوهة بركان الصراع السني – الشيعي، الذي ثار في مدينة سامراء العراقية عام 2006، ليطلق أسوأ أعمال عنف طائفية بين السنّة والشيعة في العراق، وقد تشهد الأيام المقبلة المزيد من التوابع على خلفية الوضع في سورية. أما في سورية فتبدو الأمور أكثر تأزماً، إذ تعقدت المشكلة مع تدخل «حزب الله» لمصلحة النظام السوري ما منح الصراع طابعاً طائفياً سعى إليه النظام السوري بجدية منذ البدايات. وتشهد اليمن اضطرابات سببها صراعات سنية – شيعية تنطلق من محافظة صعدة شمال البلاد، حيث تتمركز جماعة الحوثي الشيعية المسلحة. والأمر نفسه في المنطقة الشرقية في السعودية، كما تشهد البحرين من حين إلى آخر احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية.

جاءت مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية إلى جانب النظام لتزيد من حدة التوترات المذهبية، وأعتقد أن ذلك ما كان ليحدث لولا وجود ضوء أخضر أميركي إسرائيلي في هذا الشأن، وهذا ما يسمونه تقاطع المصالح في عالم السياسة المعقّد.

ولا شك أن الخطاب المذهبي هو غطاء للمصالح المتضاربة، لكنه الوسيلة الأسهل والأسرع لتحقيق المشروعية السياسية وتعزيزها وايجاد قاعدة من المناصرين. لكن على الرغم من الحضور الكثيف للمسألة المذهبية، فإنها لا تفسر لوحدها هذه التوترات المتزايدة، فالتحولات السياسية الجذرية التي بدأها الربيع العربي تساعد في ايجاد مفاعيل إقليمية جديدة في الشرق الأوسط بحكم المصالح المتضاربة سياسياً واقتصادياً.

الراي