حدائق الشام وخيام اللجوء/ فاروق يوسف

أذكر الحارة الجوانية في باب توما حيث أقمت. لا تزال قدماي هناك تبحثان في متاهة النفائس عن حرير لغتهما. كان الورد يستقبلني، يغمرني بعطره قبل أن أراه وهو يكشف عن ابتسامة حيية مثل جوقة فتيات لا يزال الحليب يتثاءب بين شفاههن. كنت غريباً وكان الزقاق ضيقاً، غير أن شقاً أزرق من السماء كان يلهمني ما يكفي من الحرية لكي أتأمل أشجار الورد التي خرجت لتوها من البيوت لترحب بي، منكرة خجلي.

كم كان العالم جميلاً يومها. كنت أبطئ من خطواتي ليمتلئ جسدي كله عطراً، فكان قميصي ينتفخ ليتسع لبلاد، كان الغزل يُعمد بلاغتها بفراشاته. كنت الحوذي الذي يتلفت باحثاً عن حصانه. لا أتذكر أن باباً قد انفتح. لا أتذكر صريره. لا أتذكر سوى امرآة بلباس تقليدي غمرتني بمحبتها وهي تقول «لا بأس. امش أمامي. سأدلك إلى باب الحارة» كدت أسألها عن المكان الذي يبيعون فيه عسلاً حقيقياً، غير أنني خشيت سوء الفهم، فعسلها كان قد تسلل إلى قلبي.

كنت على يقين من أن تلك المرأة تعرف أنها تُحب. ما من امرأة شامية إلا وتقيم في مكان قصي من خيالها صورة العاشق الذي يقع في غرامها من أول نظرة. شيء عظيم من الغزل كان يراهن على علاقتهن بعالم، كان من اختراعهن.

في الحارة الجوانية كنت أمشي بقدمي ذلك العاشق الذي يعرف عن يقين أن حبيبته الخالدة تقف وراء أحد تلك الأبواب التي يمر بها لتنصت إلى وقع خطواته المرتبكة فيهتز قلبها تحت قميص نوم وردي.

أما حين رأيت محال اللانجيري في سوق الحميدية، وهي سوق شعبية فقد صرت أمشي بقدمي ديك أسطوري، تركه المغول مرسوماً على باب مسجد. كان الورد يكفي لكي أكون أمير تلك المتاهة. فما كنت أسميه شماً، لم يكن ملكاً لحاسة الشم وحدها. فالبصر والسمع واللمس كانت تشمّ أيضاً. وهو ما لم يكن كافياً لوصف لقاء نادر بزهرة ياسمين.

يومها سألت منير الشعراني وهو خطاط دمشقي عريق وكنت لا أزال غريباً «ألهذه الدرجة يتمكن الورد من الحياة ليأسرها؟». وكنت أقصد الرائحة التي امتلأتُ بها ما إن هبطت من السيارة ذاهباً إلى الغاليري. تذكرت أن الزقاق الذي كنت أعبره في الحارة الجوانية كان ضيقاً وقصيراً، غير أنني كنت أخرج منه بذكريات عصور من البحث المختبري في خلاصات العطور. كنت أتنقل بيسر وخفة بين شعور روحي يدفعني إلى التحليق في ذلك الشق الأزرق من السماء وبين رغبة حسية ماكرة في التقاط أول جسد أنثوي والامتزاج به شمياً.

كانت الحقيقة على قدر كبير من المرح.

قلت لنفسي وأنا أعكف على هزيمتها «الشاميات يستعرضن أنوثتهن من خلال أواني الورد التي تُترك عند الأبواب» ولكنه تقليد دمشقي عريق. لا يكفي البيت للحب. صار علي أن أمتحن قدرة رؤياي على المقاومة. ينبغي أن أكون إيجابياً في أفكاري لا مجرد ذكر قادم من الصحراء.

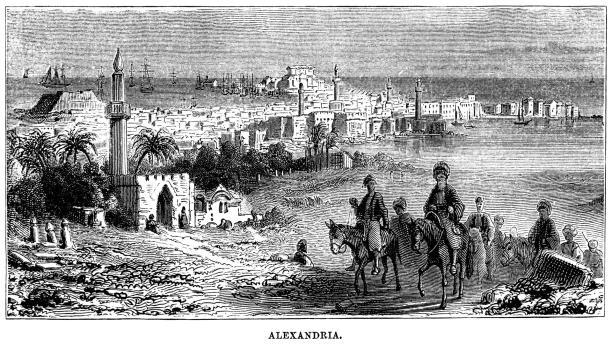

«إنها دمشق يا فتى وهي عاصمة الأمويين الذين اقترحوا على العالم أندلساً لا تزال عصية في جمالها وفي زخرف رؤاها» صرت أفكر في الحارة الجوانية باعتبارها مخططاً مصغراً (ماكيت) لأندلس لا يزال جمالها يتنفس من خلال شعورنا بغموض مصادره. من غير ذلك الشعور فإن أية محاولة يبذلها المرء لكي يفهم ما يجري له وهو يجد حواسه وقد سبقته مجتمعة إلى نشوتها وتحليقها، ستبوء بالفشل.

لم يكن العطر فكرة نخترعها لكي تسير بنا إلى نهاية مشروعنا اليومي. كانت تلك الفكرة هي المشروع الذي يبذل المرء قصارى جهده من أجل أن يكون مؤهلاً للقيام به. سأقول لنفسي وأنا أرى السوريات في خيام اللجوء «كم كنت محظوظاً وقد تعرفت إليهن في جناتهن الخيالية».

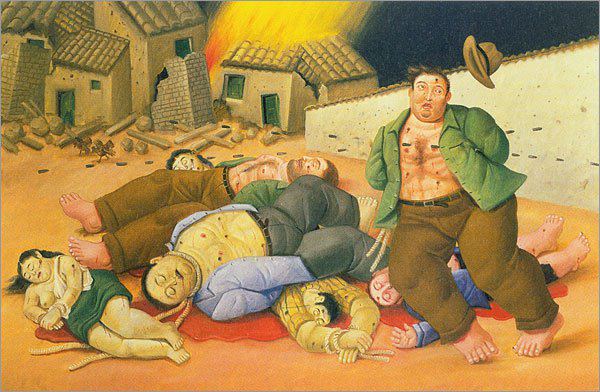

يخدع العالم نفسه إذ يقدم السوريات على هيئة لاجئات ونازحات ومهجرات. كان على العالم أن يستعير فكرتي عن الورد الدمشقي الذي هو اختراع أنوثة دمشقية خالصة لكي ينصف فكرته. هناك خطأ نرتكبه في كل لحظة إشفاق، هي في حقيقتها لحظة نفاق سياسي. العالم كله يكذب، حين يجتهد وهو يقدم السوريات على هيئة لاجئات. أين الياسمين الذي هو من اختراعهن إذاً؟ صار الواقع نفسه يكذب بعد أن تخلى عن خياله. علينا أن نجري مشاورات سرية مع الألم. أن نعيد النظر في حواسنا وهي ترتد إلى جاهليتها.

هناك خيانة في مكان ما. مَن خان مَن؟

لقد رعت المرأة السورية دهراً من العطر الدمشقي، وهو عطر خيال أندلسي. أيكون علينا أن نكافئنا بخيمة لا تنبت الأزهار من حولها؟

الحياة