خيانة المثقف

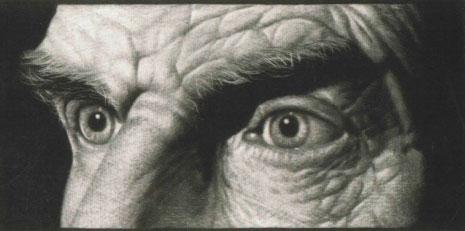

عمر سليمان

لا أحد يستطيع أن يجبر المثقف على التضحية بسلامته الشخصية في سبيل تصريحه بحقوق شعبه، لكن اللوم يقع على مَن يتكيَّف كالبرمائيات ليكسب رضا السلطة من جهة، ورضا كثير من الفئات الشعبية التي يستغل جهلها لمصلحته ومصلحة السلطة! كما يقع اللوم على مَن يستطيع التعبير عن موقفه بشكل أو بآخر لكنه يظل متقوقعاً على ذاته ومتقمصاً شخصية: لا أسمع – لا أرى – لا أتكلم، منتظراً الغالِب بين الفريقين ليتكيف حسب ما يمليه عليه!.

تأخذ الخيانة في كل التقلبات والمراحل التي يعيشها الشعب معياراً واحداً: المصلحة الشخصية أمام مصلحة الشعب، لكن مَن يحدد هذه المصلحة؟ ومن يحكم على المثقف بخيانته أو عدمها؟.

قدمت مظاهرات مصر، كما قدمت ثورة ليبيا، وبعدها مظاهرات اليمن وسورية كثيراً من أسماء المثقفين إلى الصف الأول، ووضعتهم أمام إشارات استفهام عديدة، إما بسبب انحيازهم إلى الشعب الثائر، أو لتلاعبهم بالألفاظ ومحاولتهم جر الناس إلى التهدئة، ولا يخفى مدى حاجة السلطة إلى من يؤثر على الرأي العام في هذه المرحلة – أو استفادتهم المسبقة من الحاكم لا سيما القذافي – ونتيجة لذلك قامت جهات وأسماء وصحف عديدة مطالبةً بمحاكمة هؤلاء لتورطهم بالخيانة، وصدرت قوائم تلو القوائم من المثقفين العملاء والمستفيدين والمتآمرين والعار..

بعيداً عن المغالاة والانحياز تبدو معادلة الخيانة غامضة، إذ كيف يمكن لأحد أن يلوم المثقف الذي كان خاضعاً للسلطة على استفادته بشكل أو بآخر منها؟ وهو ما ظهر في القائمة التي استفادت من القذافي قبل الثورة الليبية، منها مَن زاره في خيمته أو استفاد من عطاءاته غير المحدودة التي كان يبذلها ليكسب هذا المثقف أو ذاك، ولأن المثقف العربي واقع ضمن المنظومة التي لا مفر منها ليعيش: كل من يحاول الرفض مطرود ومضطهد، فهو مضطر بشكل أو بآخر إلى الصمت والاستفادة من هذه المنظومة، ولعل من المفيد أن نتذكر هنا ما فعله مصطفى العقاد عندما تحايل على القذافي لكي يمول فيلمه الشهير ( عمر المختار)، كما أن هناك مقياساً لمدى استفادة المثقف العربي من رجل السلطة: هل قدم المثقف شيئاً يضر بمصلحة الشعب كمقابل لهبات رجل السلطة؟ إذا كان قد فعل فهو خائن بلا شك.

أما الأسماء التي صرحت بأحقية الرئيس مبارك في الحكم واستنكارها لما أسمته بالفوضى مع عدم وجود خطر يهددها إن انحازت إلى الثورة، فقد أصبحت في مهب الخيانة والخنوع والاتهام، وليس هناك احتمال للمراوغة والادعاء بأن مَن يناصر الاستبداد والفساد ليس متورطاً فيه، وإذا كانت من المثقف صاحب الوعي والامتياز الذي يؤثر بثقافته على الرأي العام، فإن انحيازه أو تلونه في هذه المرحلة يُخرجه شيئاً فشيئاً عن التيار، لأن الشعب المقموع يستطيع التمييز بفطرته بين الصالح والطالح، إلى أن ينبذ مثقفيه المتلونين ويقصيهم، وهذا هو حال الشارع العربي اليوم، ليس بحاجة إلى مثقفيه بقدر ما هم بحاجة إلى الدنو منه والاستماع إلى ما تفرضه حقوقه عليهم.

ثمة مفهوم في ثقافة الثورات، وهو: كشف الأقنعة، لا تفسح الثورة مجالاً لأي كان بالحياد، كما تفسح له كل المجال للانحياز والصراحة، ففي الثورة الفرنسية عندما قام علماء عصر التنوير برفض الحكم الملكي كان رفضهم انحيازاً كاملاً للشعب الفرنسي، وفي هذا الصدد ظهرت أسماء مثل فولتير وروسو وكثير من رواد التنوير، فتميزت ببعدها التام عن أي ممالأة أو دعوة للإصلاح، بل كانت واضحة في رفضها ودعوتها إلى الثورة الشعبية مع كل الخطر الذي يواجهها، وهنا يحق لكل متابع أن يسأل كثيراً من الشعراء والفنانين الكبار في الوقت الراهن: أين أنتم مما يحدث؟.

بقي المثقف العربي لعقود طويلة بعيداً عن الشارع، بقي متقوقعاً ومتبنياً نظرية السلطة ومتقلباً بين مقصات الرقابة، إلى أن دخل في موت سريري، كما دخلت الأجيال الناشئة على أيدي هذا المثقف في مرحلة تقليدية من عدم التفاعل مع المحيط، لكن شرارة الثورات العربية أيقظت كثيراً من المثقفين ودفعتهم إلى إعادة النظر، كما وضعتهم أمام الشارع بشكل مباشر لينغمسوا فيه ويتفاعلوا معه.

الثورات تشد المثقف إليها وتناديه، وتسنح الفرصة أمامه ليقدم ما يشاء في هذا الظرف الاستثنائي، ولأن المساحة تضيق مع الوقت بين السلطة القامعة والشعب الثائر، إلى أن تنعدم وينعدم معها أي حل ( وسط)، فإن على المثقف أن يفكر ألف مرة قبل ظهوره عبر إحدى وسائل الإعلام، فمن جهة قد تفسَّر كل كلمة يصرح بها بغير منحاها، وهذا يعني استضافة أكيدة في أقرب فرع أمن، ومن جهة أخرى هناك شعوب تتابع بقلق وتشنج بالِغين، وقَد تفهم هذه الشعوب الرموز التي يستخدمها المثقف على أنها خيانة أو عمالة، حقاً يبدو الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إلى هذا المثقف الواقع بين فكَّي كماشة، إلا أنه بالنهاية فرد من مجتمعه، وبينما يتكلم هذا الفرد هناك أفراد يخاطرون بأرواحهم في الشارع.

كاتب من سورية

القدس العربي