دولة البعث” و”سوريا الأسد” والحروب السورية

ياسين الحاج صالح

مضى وقت، كان يتواتر فيه الكلام عن سوريا البعثية، الدولة التي يفترض أن “حزب البعث العربي الاشتراكي” يحكمها منذ عام 1963. منذ أواخر سبعينات القرن العشرين يجري الكلام أيضاً على “سوريا الأسد”، البلد الذي يحكمه حافظ الأسد، والذي استمر في حكمه حكماً ملوكياً مطلقاً ثلاثين عاماً، قبل أن يُورِّث الحكم والملك لابنه. فهل يتعلق الأمر بالبلد نفسه؟ وماذا وراء الدلالات الظاهرة للتعبيرين؟

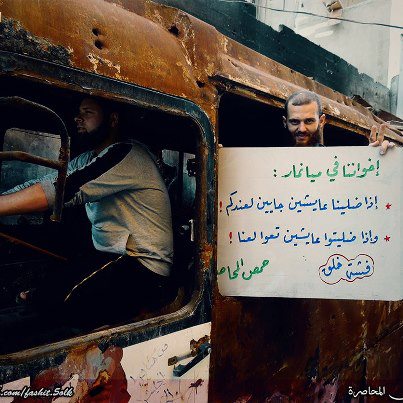

حتى ثمانينات القرن العشرين كانت اللافتات التي تعلّق في الشوارع السورية في “المناسبات الوطنية والقومية” تشير إلى “دولة البعث”. حتى سنوات قليلة خلت، كان يمكن اكتشاف التعبير نفسه على لافتات معدنية متحجرة، علاها الصدأ، تقول مثلاً: “اليد العاملة هي العليا في دولة البعث”! في نظر حاكمي البلد، لم يكن في تعبير “دولة البعث” ما يخجل، بل هو مدعاة للفخر. أما في نظر غير البعثيين، فكان التعبير يوحي بأنهم غرباء أو مملوكون لدولة البعث. كان هذا شعوري الشخصي دوماً.

على أن هذا التعبير توارى في السنوات الأخيرة. لعل شيئاً من حرج أخذ يتسرب إلى كتّاب اللافتات، وهم رفاق بعثيون أو موظفون حكوميون، بعثيون أيضاً. لم يتبدل شيء في تمركز النظام حول ذاته وفي احتفائه المستديم بذاته، لكنه أخذ منذ تسعينات القرن الماضي، وأكثر في القرن الحالي، يفضل الإيحاء بأنه تعددي ومنفتح، وليس نظام حزب واحد. على كل حال، ما مرّ حين من الدهر على سوريا البعثية كان حزب البعث فيها في موقع ثانوي في الحياة العامة أكثر مما في سنوات الأسد الثاني التي يؤمل أنها وشيكة الانقضاء.

أما عبارة “سوريا الأسد” فشاعت أولاً في الإعلام السوري كتلميح غني بالإيحاءات، يُطبِّع تكراره التماهي بين البلد وحاكمه، فيعود بشرعية بديهية على هذا. وبينما شاع في النصف الثاني من السبعينات وصف سوريا بأنها “عرين الأسد”، فإن تعبير “سوريا الأسد” لم يدخل التداول إلا في عقد الثمانينات. هنا، وبعد مقتلة رهيبة ألحقت بحماة، سبقتها مقاتل أصغر في مدن وبلدات سورية أخرى، صار مهماً إقامة تماهٍ بين البلد وحاكمه من أجل رفع الاعتراض على هذا إلى مستوى خيانة الوطن. وفرضت في التداول العام شعارات من نوع: “إلى الأبد يا حافظ الأسد”! و”قائدنا إلى الأبد/ الأمين حافظ الأسد”! و”حافظ أسد، رمز الثورة العربية”! أكثر من ذلك، تضمن التعبير أن “الأسد” هو خير ما في سوريا، أو هو خير سوريا ومجدها وفخرها. في أواخر هذا العقد نفسه، كان بيتان للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري يُكتبان على ما لا يحصى من لافتات منثورة في الفضاء العام: سلاماً أيها الأسد/ سلمت وتسلم البلد، وتسلم أمة فخرت/ بأنك خير من تلد! وتقول لافتات أخرى أكثر نثرية: “لا تركع أمة أنجبت حافظ الأسد”! طبعا كان السوريون راكعين حينها، كما لم يسبق لهم منذ نشأ كيان بلدهم الحديث.

كانت محصلة هذا القصف الرمزي الكثيف رفع الرئيس فوق مستوى السياسة والدولة والمجتمع، والصفة البشرية. هذا يناسب الرئيس نفسه لأنه يدغدغ لديه شعور العظمة والعبقرية، لكنه يناسب بالقدر نفسه طيفاً واسعاً من الموالين يجدون في إشهار طقوس تقديس الرئيس ما يطلق يدهم في الموارد والمؤسسات العامة، ويسبغ عليهم قدراً من الحماية لا يحظى بمثله الأدنى منهم تمرساً بتلك الطقوس. ولقد ترسخ في المحصلة أن الرئيس هو صاحب سوريا ومالكها، الأمر الذي يضمر أن لا فكاك بينها وبينه، وهو ما تكفلت السنوات اللاحقة تثبيته.

في النصف الثاني من الثمانينات أيضاً ابتكر بعثي حلبي، أحمد قرنة، تعبير “سيد الوطن” لوصف الحاكم المزمن.

على أن تعبير “سوريا الأسد” استخدم بدلالة وصفية أيضاً، خصوصاً بأقلام صحافيين غربيين. المقصد الظاهر هو سوريا التي يحكمها السيد حافظ الأسد. لكن نرجح أن هذا التعبير الوصفي نفسه يتضمن حكماً قيمياً تبخيسياً للبلد، من نوع: هكذا هي الأمور في الشرق! أو عند العرب! هذا حتى حين يكون الصحافيون المعنيون معجبين بالنظام السوري وبرئيسه، كحال البريطاني باتريك سيل.

لم تظهر في أي وقت علائم حرج من تعبير “سوريا الأسد” من جهة النظام. هذا ربما لأن التعبير شعار موجه نحو المستقبل، أو لأنه يتضمن برنامجاً سياسياً مستقبلياً: توريث الحكم في الأسرة الأسدية. بل إن عبارة “سيد الوطن” بالذات عادت إلى التداول، وقد رفعت لافتة في ذكرى حرب تشرين قبل أيام تشير إلى رعاية “سيد الوطن، السيد الرئيس بشار الأسد” الاحتفال بالذكرى. يتجاوز هذا اللقب لمن يفترض أنه رئيس الجمهورية ما يوصف به الملوك في دول عربية أخرى. من سجل اللغة الملوكية دخلت كلمة “المفدّى” التداول السوري، ربما في العقد الأخير من حكم من سيسمّى في هذا العقد نفسه “الأب القائد”. تحتاج هذه التقديرات لمزيد من التدقيق، ولعله سيكون ميسوراً بمراجع أرشيف الصحف الرسمية السورية.

لكن ما العلاقة بين “دولة البعث” و”سوريا الأسد”؟ هل يدلاّن على الشيء نفسه؟ من شأن النظر في هذه القضية أن يتيح لنا رؤية جوانب من آليات الحكم والتحولات السياسية في سوريا.

¶¶¶

الواقع أن العلاقة بينهما مركّبة ومتناقضة. لقد هيّأ حكم الحزب الواحد والعقيدة المعصومة الواحدة لحكم الواحد الشخصي والعائلي، لكن هذا نفى تقريباً حزب البعث أو حوّله ملحقاً جهازياً عاطلاً. فلنفصّل قليلاً.

تتضمن عبارة “دولة البعث” أن السيادة للحزب، وأن “مبادئه” هي الموجهة للحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في البلد. هذا ربما كان صحيحاً في زمن الأحزاب السياسية- الإيديولوجية الذي يبدو أنه انتهى في سبعينات القرن العشرين. بل قد يمكن المجادلة في صحته حتى في ذلك الزمن. فقد يقال إن حزب البعث فقد السيادة على نفسه، دع عنك في الدولة، يوم استولى عسكريون باسمه على الحكم في ربيع 1963، أو في أحسن الأحوال يوم استولى وزير الدفاع حافظ الأسد على السلطة ضد رفاقه الأكثر بعثية في خريف 1970. معلوم أنه قبل استيلائه على الحكم كان حظّر دخول المنشورات الحزبية إلى الجيش، متمرداً على القيادة القطرية لحزب البعث التي كان يدين بالولاء لها أكثرية البعثيين.

لكن ليس هناك ما يؤشر إلى أن الرئيس الجديد خرج على العالم الرمزي للحزب، وإن وضع نفسه فوقه دونما لبس منذ وقت مبكر. لقد ظلت “اللغة الفصحى” للحكم بعثية، وبهذه اللغة كتب الدستور، ونطق الإعلام، وهو جهاز مركزي في الحكم الجديد. لكن أهم من ذلك أن حزب البعث الذي تضخم بسرعة مرّات بفعل التنسيب المفتوح منذ الأيام المبكرة لعهد الأسد، أضحى جهاز تعبئة اجتماعية لا نظير له، ومجتمعاً موازياً تتأهل منه الكوادر الإدارية والتعليمية والسياسية. وبدرجة أقل بكثير الأمنية. ليس إطار التأهيل الوحيد، فقد قامت القرابة بدور مهم في التأهيل في حكم الرئيس المؤسس، لكن لم يكن كحزب البعث إطار تأهيل على المستوى السوري الشامل.

لم تمر عملية تهميش الحزب من دون ممانعات. فقد حبس الرجل رفاقه الذين انقلب عليهم، وكان لهم أنصار حتى نهاية العقد الأول من حكمه. وحبس آخرين استندوا إلى النظام العراقي في معارضتهم له، من دون أن يكفي ذلك للقول إنهم كانوا بلا مبدأ في جميع الحالات. وعلى رغم أن الدستور الدائم الصادر عام 1973، قرر أن البعث هو “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، إلا أن الحزب لم يزد إلا انعدام شخصية أمام أمينه العام الرفيق القائد حافظ الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية. الشخص الحر الوحيد في سوريا خلال سنوات حكمه كان هو. سوريا نفسها كانت تمّحي أمام شخصيته، وتُنسب إليه. الدستور أيضاً كان بلا شخصية ولا سلطة. كان الرئيس هو الدستور.

الشيء الذي يؤشر إلى التبدل الجذري للعلاقة بين الرئيس والحزب أنه لم يعقد أي مؤتمر للحزب بين 1985 وحتى بعيد وفاته بقليل. فيما يفترض أن ينعقد المؤتمر مرة كل خمس سنوات. هذه السنوات الخمس عشرة من الانقطاع هي السنوات الذهبية لـ”سوريا الأسد”. لم يعد الرئيس عضوا في الحزب ولا حتى أمينه العام، بل هو فوق وأعلى بكثير، سيده و”سيد الوطن”. وبات هو، شخصه ومجده وعظمته وعبقريته محور الحياة السياسية والإعلامية (أيام الوزير محمد سلمان)، والفكرية. صارت تؤلَّف عنه الكتب، وتمتدح فكره. وتوافرت قائمة ببعض أقواله التي يستحسن استظهارها، وقائمة أخرى بما أجزل عليه من ثناء من سياسيين وصحافيين أجانب، يستحسن حفظها أيضاً.

من المستبعد في المقابل أن يكون أُلِّف في سوريا أي كتاب ذي قيمة (أو غير ذي قيمة) عن حزب البعث.

أبعد من هذا دلالة على تسامي الرئيس فوق الحزب (والدولة) أنه، في مناسبة تجديد البيعة الخامسة له عام 1998، وبينما كان كبار رجال الحزب والدولة ينتظرونه في مقر مجلس الشعب، ظهر الرجل في غرفة تجارة دمشق برفقة رئيسها راتب الشلاح. لم يهتم حتى بإعلامهم أنه لن يحضر.

¶¶¶

من العلامات الفارقة للصفحة الثانية من الزمن الأسدي، تراجع وزن حزب البعث واعتباره. لكن ليس لمصلحة “سيد الوطن” حصراً هذه المرة، بل أيضا لمصلحة المحاسيب من رأسماليي السلطة الذين استخدموا مؤتمر حزب البعث في 2005 لقلب النظام الاقتصادي في البلد، بعدما كان الأب يقلب النظام السياسي من جمهورية إلى مملكة (هذا بينما كان يحاكم المئات من المعتقلين السياسيين، وأنا منهم، بتهمة العمل على قلب نظام الحكم). الواقع أن الوجه “الشمولي” للنظام، ومنه حزب البعث نفسه، كان يذوب على نار “اقتصاد السوق الاجتماعي”. والأرجح أن النظام اليوم يشعر بالأسف على ذلك. فلعل أحد شروط إمكان الثورة تعطّل آليات التعبئة الاجتماعية الخاصة بالنظام، وتراجع سيطرته الاجتماعية الشاملة، ومثلها الوظائف الاجتماعية للدولة.

وقد يمكن تكثيف الفارق بين الصفحتين عبر النظر في المكوّن الرمزي للنظام. تعتمد صفحتا النظام معاً على اللافتات والصور والهيمنة الرمزية على الفضاء العام. لكن كانت لافتات عهد الأب قماشية عموماً، بخسة المادة والتكوين، “شعبية”، وتشبه اقتصاديات “القطاع العام” السورية، والمنظمات الشعبية التي تعتاش عليه. وصوره أيضاً من ورق بخس بدوره، ولطالما شوهدت وهي متسخة ومهترئة ولا يجرؤ أحد مع ذلك على رفعها عن الجدران إلا بوجود شهود ووفق ما يشبه طقوساً دينية، وكان يجب حرق الصور المتقادمة (مثل أي ورق كتبت عليه آيات قرآنية) بدل الاكتفاء بإحالتها على المهملات. فيما لافتات عهد الابن مصنوعة من مواد أكثر متانة وجاذبية وبريقاً عموماً، وأعلى كلفة. وهي ترفع صوره في اللوحات الإعلانية في شوارع المدن. وقد قيل إن تكلفة احتفالات تجديد البيعة له صيف 2007 بلغت مليار دولار أميركي، وكان لـ”رجال أعمال” دور مهم في تمويلها. فهي تشبه نظام “التطوير والتحديث” تماماً: حداثة على مستوى الماديات والأشياء، وقدامة تامة على مستوى السياسة والقيم والثقافة.

على أن التماثيل المنثورة في شوارع المدن السورية تخص الرئيس الأب المؤسس حصراً. وقد نُصبت بدءا من الثمانينات، وتحديداً بعد الحرب الأولى على المجتمع السوري، التي تسمّى أحيانا أزمة الثمانينات، وتقلّص غالباً إلى مواجهة بين النظام والإسلاميين. لعله أريد من التماثيل إعطاء انطباع بالتحدي والرسوخ. فضلاً عن دور الإرهابي العام، أي كفزّاعات. فإذا فاز النظام في حربه الثانية الحالية ضد المجتمع السوري، كان من المرجح أن نرى غزواً لتماثيل الابن في الفضاء العام، واكتساحاً أوسع له بالصور واللافتات والأناشيد، وازدهاراً شديدا لطقوس عبادته رأينا بعض بوادره في شهور الثورة المنقضية: سجود لصورته، إجبار عسكري على أن يشهد أن لا إله إلا هو (وإلا شقيقه. هل هذا شرك؟).

¶¶¶

ضد مَن تفجرت الثورة السورية؟ “دولة البعث” أم “سوريا الأسد”؟ لم تكد ترفع شعارات أو تسمع هتافات مناهضة لحزب البعث في البلد أثناء الثورة. الهتاف الوحيد الذي يشير إلى الحزب يُلحِقه بالرئيس: ما منحبّك، ما منحبّك/ ارحل عنا إنت وحزبك! في المقابل، لا تحصى الهتافات الموجهة ضد “سوريا الأسد”، وأبرزها في الشهور الأخيرة الهتاف الذي يدعو إلى إعدام الرئيس. يعرف السوريون أين السلطة الفعلية، ولقد نسبوا الرئيس إلى سلطة وأسرة، ولم يهدروا جهداً للتنديد بالحزب “القائد للدولة والمجتمع”. وحده مثقف متلوّن فضّل نسبة النظام السورية وسلطانه، و”الرئيس المنتخب”، إلى حزب البعث.

في مواجهة الثورة لا يبدو أن لحزب البعث دوراً خاصاً اليوم، وهذا خلافاً لدوره في الحرب الأولى، حيث كان للحزب دور مهم، وتشكلت حينها كتائب بعثية مسلحة، كانت ذراعاً ضاربة مساعدة إلى جانب كتائب طالبية وعمالية، في عسكرة شاملة للمجتمع السوري والحياة العامة، ونشر الإرهاب في المجال العام.

في هذا الشأن ثمة فارق مهم بين حربَي النظام. الحرب الأولى فاشية بكل معنى الكلمة. اشتركت منظّمات النظام الشعبية في القمع (اتحادات الطلبة والشبيبة ونقابة العمال، وكلها تابعة لحزب البعث التابع للنظام)، وشارك حزب البعث نفسه، فضلاً عن كون هذا المركب التنظيمي في حد ذاته أداة تقييد ورقابة اجتماعية شاملة. وإن تكن تولّت القمع المباشر، المتطرف في قسوته، والجدير بأن يوصف بالفاشية، أجهزة القمع المختصة، التي تقود اليوم الحرب الثانية.

اليوم، يغيب البعد التنظيمي من الفاشية لمصلحة البعد القمعي الصرف. لعل ظاهرة الشبّيحة مؤشر إلى تراجع دور أجهزة التعبئة الجمعية، بما فيها حزب البعث. الشبّيحة عمّال ومقاولو قمع “مستقلون” أو غير منظّمين (لكنهم عموماً أوثق ارتباطاً بالتشكيلات الأهلية، الطائفة والعشيرة، وكذلك عُصَب المجرمين المخترقة من قبل الأجهزة الأمنية والمرتبطة بها). هم يبذلون للنظام قوتهم القمعية مقابل أجور مميزة حالياً. من جانب آخر، هناك المساهمة اللافتة لـ”رجال أعمال” من محاسيب النظام ومواليه في المجهود الحربي ضد الثورة، وهؤلاء هم عملياً البديل من “القطاع العام” الذي تعيش عليه المنظّمات الشعبية في دولة البعث. هل يلزم القول إن هناك بعداً أهلياً قوياً في حربَي النظام كلتيهما؟ وهل هذا مفاجئ فعلاً؟

هناك أيضا تراجع مهم للبعد الإيديولوجي في الحرب الحالية قياساً إلى الحرب السابقة. كانت الحرب السابقة “تقدمية”، ولحافظ الأسد قول مشهور في هذا الشأن: لا حياة في هذا القطر إلا للتقدم والاشتراكية! اليوم هناك القليل من الإيديولوجيا والكثير من الكذب المباشر والتضليل المتعمد. ويتولى ذلك جهاز استراتيجي من أجهزة النظام، هو الثاني مقاماً، بعد المركب الأمني: الإعلام.

في المجمل يمكن القول إن الحرب الأولى كانت حرباً تمازجت فيها “دولة البعث” (بحزبها ومنظماتها الشعبية وإيديولوجيتها التقدمية) مع “سوريا الأسد” (بمخابراتها وفرقها العسكرية الأمنية وإعلامها). حرب اليوم تخوضها “سوريا الأسد” وحدها تقريباً. ولها امتدادان لم يكونا معروفين في الحرب الأولى: الشبّيحة ورجال الأعمال المحاسيب. وهناك معلومات تفيد أن تمويل الشبّيحة يقع على هؤلاء الأخيرين. فهم تالياً جيش طبقة رأسماليي السلطة المدافع عن النظام.

في التاريخ السوري، والعربي المعاصر، ارتباط وثيق بين الحروب والتحولات السياسية والإيديولوجية، لا يصعب بيانه. انتهت دولة البعث بعد الحرب السورية الأولى، التي تأسست فيها “سوريا الأسد”. ونرجّح كثيراً أن تفضي الحرب الثانية إلى انطواء صفحة “سوريا الأسد”، وإلى زوال تنظيمات وإيديولوجيات وجيل، لكننا لا نستطيع أن نعرف ماذا يحلّ محلّ هذا كله.