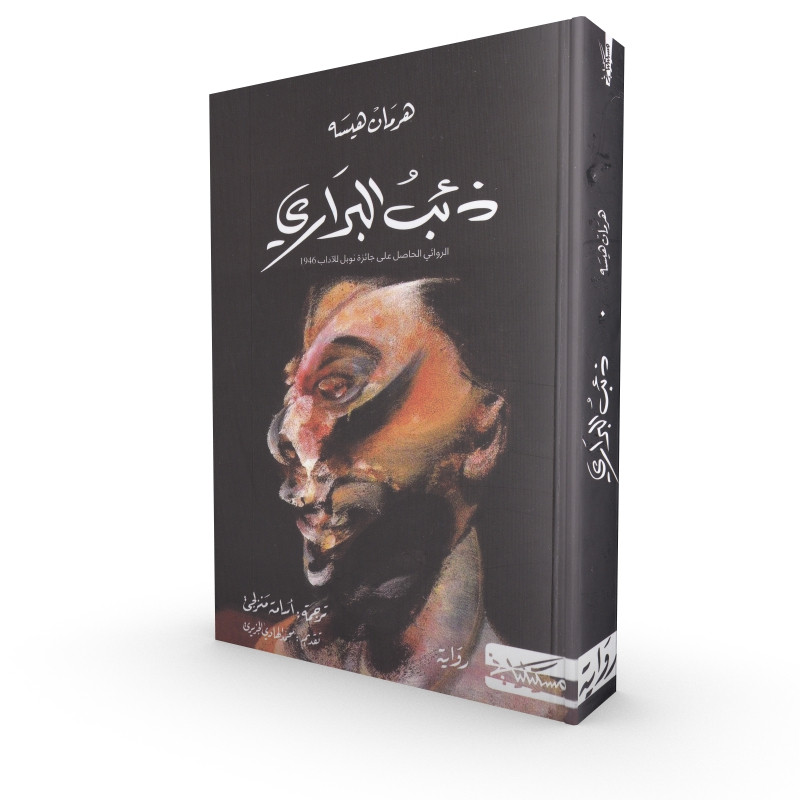

ذئب هرمان هسه نابشاً ركام حلب/ أحمد قليج

عدتُ لقراءة “ذئب البواديِ” لهرمان هسه مرةً أخرى، محاولاً العثور على الصَّفحة التي قال فيها: “إذا أردت البحث عن الرُّوح، فاذْهبْ إلى الشرق”. قلت ذلك “ليوديث”؛ الألمانيّة المُختصَّة بعلوم اللاَّهُوت، والناطقة بعربيّةٍ فصيحة، لتفتح عينيها على وسعهما، مُمسِكةً يَديّ بما يشبِه الصّلاة؛ طالبةً مني شَرح تلكَ الرُّوح التي تكلّم عنها هسه، وكيفية إيجادها.

ولأن أطرافي باردة كانت؛ وذاكرتي ملوثة “بالبيرة” الألمانيّة، لم أحدِّثها إلا عن مشاهد عابرة، من حيٍّ شعبيّ كبُرتُ فيه، يسمى “الشيخ مقصود”؛ بادئاً الحكاية كالآتي: كان يا مكان؛ كان ثمّة مدينة اسمها حلب؛ وفي المدينة الواقعة على سهلٍ فسيح، كان جبلٌ وحيدٌ ومهجور، زُرع بعظام الموتى؛ في أربع مقابِر تحيط بقواعده.

الأولى؛ رمى فيها الفرنسيون جنودهم القتلى، قبل أن يعودوا أواخِرَ القرن الماضي، آخِذِينَ ودائِعهم من العظام؛ ليقام مكان المقبَرة الفرنسيّة جامعٌ، سيُقَطعُ في الحرب رأس إمامه، ويُعلق على المنارة مكان الهلال، والثانية أودعَ فيها يهود حلب عظام أسَلافِهم، راحلين خفيَةً بعد تَركِهم لمواقدَ شواء اللحم مشتعلةً في بيوتهم الواقعة بحيِّ “الجَمِيِليِّة”، كي لايثيروا الانتباه.

بينما لن يكُفَّ المسيحيون والأرمن عن جلبِ موتاهم بمواكبَ مَهيبة لمقابرهم، التي كان يغزوها فتيان الحيّ بين حينٍ وآخر، نابشين بعض القبور، بحثاً عن خاتمِ ذهب أو قِلادة، مهووسين بأُسطورة أن المسيحيّ يُدفنُ مع ما يرتدي.

سيبقى الجبل على حاله؛ منزلاً للموتى من كل المِلَل، مع بضعة بيوت للأرمن في قاعدته، وماخورٍ لمُومِسٍ قديمة قِدم المقابر، تدعى “أم زينت”؛ لا أحد يَعلمُ تاريخ وجود بيتها، لدرجةِ أننا من جدران مدارسنا المطِلة مباشرةً على باحةِ بيتها، كنّا نتلصَّص على العجوز وبناتها النائمات في قَيْظ الحر، واضعاتٍ الأكف على أرداف؛ مؤسطرات وجودهنًّ في الجبل، بنُكتِة هبوطهنَّ بصحنٍ فضائي.

تلك كانت حال جبل “السيدة” نسبةً “لمريم العذراء”، أو “لأم زينب” مثلما كنتُ أرجعُ التسمية في طفولتي، قبل أن يأتي الأكراد أواخر سِتّينيَّات القرن الماضي، أفواجاً، أفواجاً؛ جيشاً من أبناء الفلاًّحين الذين ما عادت كروم الزيتون تكفيهم.

حوَّلَ القادمون الجُدد الجبل إلى مدينةٍ حقيقيّة؛ وِرَشٌ للخياطة؛ أسواقٌ للخضرة؛ مدراس بَنَتها الدولة سريعاً، بنايات تراصفتْ مثل حجارة “الدومينو”؛ بيوتٌ عشوائيّة تُربى على أسطحها أسرابٌ من الحمام، وصحونٌ فضائيّة تُدار صباحاً جهة قنواتٍ كرديّة، سنشاهد فيها لأول مرة “باباي” ينطقُ كلمة “سَبَانخ” باللغة الكرديّة؛ وليلاً جهة الجسد حيث تكون قناة “فينوس”؛ بشِعارِها، الفتاة العارية التي تُطلق سهماً يُصيب سراويل الفِتية المبلَّلة بَمنِيِّ المُراهَقة.

في الجبل الذي صار حيَّاً، سيعيش خليطٌ عجيبٌ من الماردل، والعرب؛ وأكراد سيرقصون، ويتظاهرون؛ مشعلين إطارات السيَّارات مرةً كلَّ عامٍ، لتغطي سحب الدخان الأسود حلب، قبل أن يبدلوها بالشموع التي وصلت إلى شرفاتهم، وسيمارسون الجنس والسياسة، لينجبوا أطباءً، وخيَّاطين، ومقاتيلن سيذهبون أفواجاً في التسعينيّات ليموتوا في تركيا.

وسينزل أبناء الحيّ إلى مركز حلب لغياب المدارس العليّة فيه، وهناك سألكُم داوود الفتى المسيحيّ لكماتٍ متتالية، مُسقطاً إيَّاه على الأرض، بسبب خِلافٍ على صبيِّةٍ صغيرة، ليحمل حقيبته ويركض مبتعداً عن قَبضتي بعد أن يصرخ في وجهي: “كردي لوولوو بالجبل”؛ لأتسمَّر في مكاني؛ عَموداً للكهرباء نزلت عليه صاعقة.

ستأتي الحرب على الحيّ مثل نُكتَةٍ خفيفة، وسيجلس صعاليكه، وشعراؤه، ونساؤه، وأطفاله، مع النازحين من أحياء المدينة فوق الجبل كلّ ليلة، لمشاهدة حلب مضاءةً بالقنابل ونيران الحرائق التي تلتهمُ أسواق القلعة.

سيجلسون محايدين بادئ الأمر؛ يُدخنون “الأرجيل” ويشربون الشّاي، متراهنين على مكان الضّربة التالية، مع كل طائرة تعبر السماء، قبل أن يدخلَ الحيّ نفسه الحرب، مثل رأسٍ بطاطِس تلقي به في مِدفأة حطب، لتنهمر القذائف، مرّةً منه ومرّةً نحوه، عابرةً فوق صُلبان المقابر القديمة؛ وستصبح المعركة شكلاً من التحدي بين صانعي بناطيل “الجينز” من الأكراد، وصانعي الأحذية من التركمان في حيّ “الهُلُّكْ”، مُتراشقين بجرَّاتِ الغاز والقذائف فوق نهر “قْويقْ”، الفاصل بين ورش الخياطة ومصانع الأحذية.

سيخرج الجميع بثِياب النوم فجر يومٍ ربيعيٍّ في قوافل طويلة، صاعدين بهلعٍ سيارات “السوزوكي” الصِينيّة باتِّجاه الأرياف، ملوّحين لبعضهم عرباً وأكراداً، قبل أن ينتشروا مثل خرزِ مِسبَحةٍ تَقّطع خيطها، رامياً حباتها بعنفٍ على صخرةٍ قاسية، فتنتشر في أربع جهات الأرض؛ تماماً مثلما كان يقول أبي الكردي للَحَّامِ الحيّ: سنتبعثر يا وضّاح كخرز المِسبحة. وسيصبح لأبي بعدها صفحة “فيسبوك” ليكتب له وضّاح العربي: اشتقتُ لك عمي.

كانت “البيرة” تفعل فِعلها وأنا أسْردُ لـ”يوديث” كلّ هذه الأحداث، قبل أن توقظني بسؤالها المكرَّر: أين روح الشّرق هذه؛ الآن.

لأجيبها: هي أن تستطيعي أخذ ما تحتاجين من عَرَبة الخضار والمحالِّ التي في حيّكِ؛ ملوحةً للبائعين بإشارة: دوِّنوا على قالب الجليد ما أخذتُ، وإن لم يكن ذائباً لأول الشهر أُسدِّدُ لكم، ولإيجاد تلك الروح عليكِ رفع أنقاض مدينةٍ كاملة اسمها حلب.

قلت لها ذلك؛ وخرجت من الحانة وحيداً، بعد أن طلبت منها دفع ثمن ما شَرِبتُ، كجزءٍ من تفاصيل الرّوح التي تسألُ عنها.

* شاعر من سورية

العربي الجديد