رجعية المسيحية اللبنانية في هذا الزمن السوري

سامر فرنجيّة *

ليس سراً أن جزءاً لا بأس به من القوى المسيحية اللبنانية يقف اليوم إلى جانب النظام السوري، متخوفاً من ارتدادات سقوطه على موازين القوى الطائفية في المنطقة. ويتزامن هذا الموقف مع معركة هذه القوى لاستعادة دور المسيحيين في لبنان، بعد فترة استبعاد يتحمّل مسؤوليتها الشريك المسلم، وفق رواية هذه القوى. ومن خلال هذا التزامن، يعاد إحياء مبدأ حلف الأقليات كضمانة لوجود المسيحيين في لبنان، وإن كان الحلف يضم على رأسه المسؤول الأول عن استبعادهم في فترة التسعينات من القرن الماضي.

لقد ترأس النائب ميشال عون هذا الخيار السياسي، رابطاً مصير تياره ومسيحييه بمصير الرئيس السوري، ومواجهاً من نقاده تهماً تقول إنه سخّر نفط لبنان، من خلال صهره، لمصلحة تفاوض النظام السوري مع روسيا.

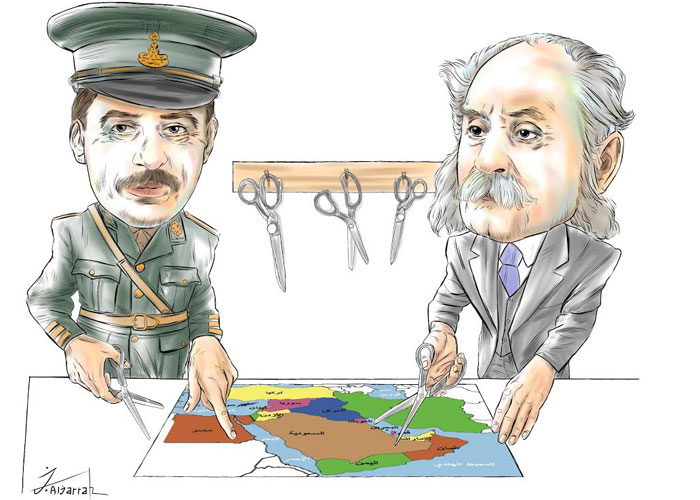

وامتد هذا الموقف الى مواقع مسيحية أخرى. فعبّر عن هذه العدوى التقوقعية البطريرك الجديد للموارنة، الذي قرر توحيد المسيحيين حول معركة خارجة عن الزمن لاستعادة الأراضي المحتلة والمباعة، مرجّحاً مستقبلاً من اثنين لما يحصل في المنطقة: فإما «تبرز أنظمة أكثر تشدّداً وتعصّباً من تلك الموجودة حاليّاً، وإمّا يطبق – وللأسف – مشروع الشرق الأوسط الجديد وعنوانه تفتيت العالم العربيّ». فمعركة توحيد المسيحيين تمرّ، وفق البطريرك الممانع، من خلال الوقوف ضد الثورات، متلطياً وراء «تقدمية» باتت اليوم الحليف الأول لأنظمة استبدادية في المنطقة، ذاق طعمها مسيحيو لبنان قبل غيرهم.

يأتي موقف هذه القوى من الثورات العربية في سياق أزمة المسيحيين في لبنان. فبعد انحسار دورهم الاقتصادي والثقافي خلال النصف الثاني من القرن الفائت، عانوا تهميشاً سياسياً على يد النظام السوري في التسعينات، أدّى إلى ما عرف بـ «الإحباط المسيحي». وإذا كانت لهذه الأزمة أسباب سياسية يمكن أن تعالج من خلال نزعة إرادوية وإصلاحوية، فإن الجزء الأكبر من الأزمة ناتج من تغيرات عميقة في لبنان والمنطقة، أضعفت الشروط الموضوعية للدور المسيحي، عما كانه قبل الحرب، مقلّصةً الفوارق الطائفية والتمايز المسيحي الناجم عنها.

وثمة تشابه بين مصير المسيحيين ومصير لبنان، البلد الذي ارتبطت نشأته و «فلسفته» بتاريخ هذه الجماعة. بهذا المعنى، لا يمكن عزل أزمتهم عن أزمة بلدهم وفقدان دوره الذي برر وجوده ككيان مستقل.

وقد قام هذا الدور، بعد الاستقلال، على مبدأ تمايز لبنان عن محيطه، شارطاً وجود هذا الكيان ومسيحييه بعلاقة التضاد هذه. ومن باب التبسيط، يمكن تلخيص هذا التبرير بالتعبير الشعبي «ديك على مزبلة»، الذي يفسر ميزات لبنان من خلال تمايزه عن مساوئ جيرانه. لكن قدرة هذه الرواية على الإقناع بدأت تنحسر مع أواخر القرن الماضي، مع الاختفاء التدريجي للقدرة على التمايز. فمع انفتاح المنطقة العربية الاقتصادي والثقافي، لم يعد لبنان مختلفاً عن محيطه، وخسر دوره كوسيط.

وشكلت الثورات العربية الترجمة السياسية لهذا الاستواء الاقتصادي والثقافي، محولةً، بين ليلة وضحاها، لبنان من نموذج وحيد للديموقراطية في الشرق الأوسط إلى النظام الأكثر تأخراً في المنطقة. فالمزبلة لم تعد مزبلة، والديك تبين أنه دجاجة منتوفة.

لقد كانت الأطراف المسيحية، المتماهية مع هذه الأيديولوجية اللبنانية، سباقة في التقاط انحسار الدور الذي عملت مديداً على ترسيخه. وبهذا المعنى، شكّلت مقولة «الإحباط المسيحي» أولى إشارات هذا الانحسار وبداية نهاية أسطورة التمايز. فكان الإحباط، وإن كان التعبير عنه مسيحياً، لبنانياً في بعده الأيديولوجي، ملتقطاً، وإن بلغة طائفية، مأزق هذا البلد جراء التغيرات التي بدأت تعصف بالمنطقة.

إزاء هذا الوضع، حاولت بعض القوى المسيحية، وعلى رأسها الكنيسة المارونية والبطريرك السابق، أن تعيد إنتاج هذا الدور من خلال الانخراط في معركة الاستقلال والعمل على إنتاج تصورٍ جديد لدور الطائفة والبلد. وكان المجمّع البطريركي الماروني دلالة على هذه المحاولة، سباقاً في طرح مسألة المسيحيين، «تقدمياً» في جوانب عدة، وإن لم يلق الاهتمام الكافي في السياسة اللبنانية.

لكن في لحظات الأزمة، تطفو الرجعيات على سطح الواقع، كما تشير إلى ذلك تجربة «حزب الشاي» في الولايات المتحدة مثلاً. فمنذ انتهاء الحرب الأهلية، بدأت تتشكل بوادر هذه الرجعية من خلال معارك وهمية للمحافظة على الدور، كالدفاع عن الامتيازات التجارية أو عدد المسيحيين في إطفائية بيروت. واستكمل تشكيل هذا الخط السياسي بعد انسحاب الجيش السوري، مع انضواء حلفاء هذا النظام في المعركة وترؤس التيار العوني حلف «المسيحيين الجدد». فازدهرت الرجعية على يد الطرف الأكثر اعتناقاً للحداثة ولغتها عند المسيحيين، وليس من خلال المؤسسة التي طالما اعتبرها العلمانيون واليساريون قلعة الرجعية، الكنيسة المارونية.

ومع وصول هذا الخط إلى سدة الحكم، وتحوله إلى ممثل حصري للمسيحيين في الحكومة الجديدة، أصبحت عناوينه السياسية هي الحاكمة، وبدأت لعبة العد القاتلة. فتحولت نسب بيع الأراضي وعدد المسيحيين في الخارج وعدد أيام العطلة المخصصة للأعياد المسيحية إلى أمور مصيرية. وفتحت المعركة على اتفاقية الطائف، بلا تفكير في بديل أو حساب لموازين القوى، مسلحةً المسيحيين بمجرد نص لمحاربة التاريخ (وفي هذه الحالة، الجغرافيا أيضاً). وبرر الخطر على الوجود التحالف مع السلاح في الداخل، كما برر التـحالف مع أنظـمة اسـتبدادية في الخارج.

وفي سياق هذه الرجعية، يصبح التحالف مع النظام البعثي مبرراً، ووسيلة كغيرها من الوسائل، لإعادة بعض المديرين العامين إلى حصة الطائفة.

فقوى الرجعية عند المسيحيين قررت إذاً أن تواجه التغيرات التاريخية من خلال البحث عن كبش فداء محلي لتفسير ما آل إليه الوضع، مدعومةً بفائض قوة، تتخيل أنها تسيطر عليه. وهذه القوة، التي تنحسر تدريجاً، أعفتها من صعوبة التفكير بشروط هذا الدور المستحدث، أو عواقب هذا المشروع. فلا شيء أسوأ من الرجعية إلاّ الرجعية المنتصرة، التي غالباً ما تنتهي تجربتها بكارثة. لقد نجح العونيون في أن يحولوا مسيحيي لبنان إلى أسرى لمشاريع انتحارية، كالوقوف إلى جانب نظام استبدادي في لحظة تهاويه، أو لمطالب تافهة. وربمّا كمن الخطر الأكبر اليوم في استمرار هذه الرجعية بتحقيق انتصاراتها العبثية، التي تهدد بتحويل المسيحيين من ديك على مزبلة إلى ديك في مزبلة التاريخ، تاركةً لآخر مسيحي منتصر شرف إغلاق هذه المزبلة، لئلا تلوث رائحةُ العفن، مهما تزينت بعطر الليمون، أجواء العالم العربي الجديد.

* كاتب وجامعي لبناني

الحياة