رسائل منّي إليّ (يوميات ومشاهدات في مخيم النازحين): حذار من خذلان الأطفال، فهم لا ينسون/ علا شيب الدين()

[ الغرفة

مذ ولجتُ وحدتَها، عانقتُها. خيِّل إليّ أني قتلتُ بالجمال قبحاً مزمناً لطالما سكنها، حين رتبتُها ثم رشقتُ حيطانها باللوحات الجميلة التي أحب، إذ وحده جمال الروح يحرّرنا من قبضة القبح. لكن، وقبل وداعها، كان لا بد من تجريدها من كل ما أحب وما لا أحب. كثيرٌ هو الماء الذي أهرقتُه لكي أضمن انجرافَ أدق تفاصيل أنفاسي وهواجسي وأحلامي ورؤاي. لم أشأ أن أترك أثراً منّي ورائي، قد يتناتشه من بَعدي القحط المتشقّق من فرط الإفلاس، ولا حتى القصاصات والقناني البلاستيكية «التافهة»!.

روحي العازفة عن التعاطي الانتهازي مع الأمكنة والأشياء، مثلما هي الحال مع الناس كل الناس، كانت خلال شهور تعيش لحظات الغرفة كأنها المصير السرمديّ. كالعادة، لم يرق لها أن يشعر المكان في حضورها بأنه مؤقت، أو بأنه مجرد جسر للعبور إلى مكان آخر، فللأمكنة أرواح لا بدّ من أن تحّبنا، إذا ما صادقتها أرواحُنا بصدق وعمق. حاولتُ ألا تكون الغرفة البقاعية التي سكنتها نحو ثلاثة شهور، مذ غادرتُ سوريا مُكرَهة إلى لبنان في 13أيار الماضي، جحيماً آخر، وأنياباً أخرى، وحصاراً آخر يمعن في نهش روح امرأة وغرفة تتقاسمان الوحدة، مثلما تتقاسمان أكواناً غير مرئية صادقة، تنظر عميقاً من شبّاك الروح والحدس إلى ركام الكذب في الخارج، كل الخارج. ليس عندي يقين في شأن نجاح محاولتي عينها، لكني متيقّنة من أنه غالباً ما كانت الغرفة موصَدة خشية تسلُّل الكذب. وإنه لَفرق مذهل بين ألا يترككَ الآخرون وحيداً حبّاً، وبين ألا يتركوك وحيداً وفي حالك، تسلّطاً ورغبة جارفة في قنص حريتك في أن تبقى وحيداً فريداً متفرداً، وخارجاً عن قطيع ترّهاتهم وقوادتهم وأمراضهم وتشوّهاتهم وانتهازيّاتهم.

نزلتُ من على سلّم ضيّق لغرفة كأنها فائقة للتو من حُلم، وغادرتُ تاركةً شبّاكها الوحيد وبابها الأكثر وحدة، مفتوحَين على مصاريع النَفَس والنفْس. ناجيتُ الريحَ في سرّي أن « زَوبعي في الغرفة الفارغة من بَعدي حتى طيران آخر نَفَس»، فكل غريب ألجُه يستحقّ روحي والأنفاس، بينما لا تستهويني فكرة بقاء أنفاسي في غريبٍ أغادره، أنا التي أمسيتُ فاقدة الثقة بكل خارج.

[ الرسالة والهدف

بنبرة واثقة، قالت المرأة معدِّلةً «اعوجاجَ» كلامي، حين كنتُ أكلّمُني عن امتلاكي «رسالة» خاصة في الحياة، فظنّت أنّي أكلّمها:»قصدك عندك «هدف» في الحياة». قلتُ غير مبالية بالشروح: «نعم»، بينما سرحتُ في أعماقي في الحقول الواسعة للرسالة، بعدما كاد يخنقني ضيق الهدف وجشعه. فكّرتُ في أنّي أكره أولئك «الهدّافين» الذين يمقتون الرسالة، ويسخّفونها كلّما أحسّوا بالروح المشغولة إلى آخر مداها، وبعظَمة كونها المفتوح على المعنى إلى أقصاه، إذا كان يصحُّ أصلاً الحديثُ ها هنا عن أقصى. تُرى هل فكّر أولئك، وهم يمقتون ويسخّفون، في عظَمة الرسالة في كونها لا تريد شيئاً، مع أنها تريد كلَّ شيء؟! يحتقر «الهدّافون» الذين هم أصلاً موضع احتقار- مَن لا يعرفون من أي تؤكل الكتف، بل ربما يعرفون لكنهم يرفضون، مفضِّلين حمْلَ رسالةٍ على الأكتاف بدلاً من أكلِ هذه الأخيرة، و»الفجعنة»!

[ الشاويش

هكذا يسمّونه أهل ذاك المخيّم السوري النائي في بقاعٍ لبنانيّ. يشيع الشاويش هذا، جوّاً من الرهبة في أرجاء المخيم. الجميع يأتمرون بأمره ويحسبون ألف حساب وحساب لغضبه. كيف لا يفعلون، وهو كما يقولون، مالك الأرض، وباني الخيام، وفاتح الدكّان؟! بيدَ أن الشاويش المتجهّم المتناغم والسواد في الثياب والملامح، هو في الآن عينه، مستثمِر القوة العضلية لسكان المخيم، قوة النساء والأطفال خصوصاً. هؤلاء يذهبون في الصباح الباكر، إلى حيث يزرعون البطاطا والخس وأنواعاً أخرى من الخضر، إلى حيث يعملون تحت سياط الجوع واليأس والعوز، قبل أن يعودوا إلى خيامهم مساء منهكين من فرط التعب والإجهاد. هو، أعني الشاويش، موصِد المدرسة التي في المخيَّم أيضاً. هاكم القصة باختصار:

[ المدرسة الموصَدة والقلب المفتوح

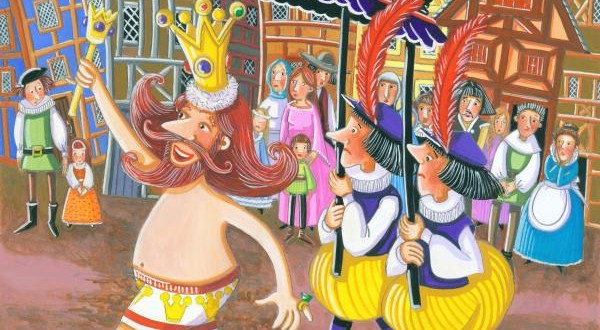

ذات سيرٍ طويل على الأقدام، مررتُ من جانب مخيم، فتوقفتُ عنده وسلّمتُ على نساء وأطفال كانوا يعبّئون الماء في قنان من خزّان حديد يشرب منه سكان المخيم جميعهم. في سياق الحديث، قالوا إن في المخيم مدرسة مقفلة، تعلّم فيها أطفال المخيّم لبعض الوقت ثم أغلقتها المنظمة التي كانت قد فتحتها، ولم يسمّوا شيئاً؛ فانفجرت في بالي فكرةٌ (مجنونة): «شو رأيكن نفتحها من جديد أنا وإنتو؟ مستعدّة للتطوع ومن بكرا منبلّش». راقت الفكرة للأطفال وتحمّسوا لها، في حين رأى الكبار أن من الواجب انتظار الشاويش ريثما يأتي مساءً، إذ هو مَن يجب أن يدلي بدلوه في هذا الخصوص. انتظرتُ نحو أربع ساعات، إلى أن جاء الشاويش أخيراً. قدّمتُ إليه اقتراحيَ، فوافق، ثم أعطاني موعداً في اليوم التالي، بعدما وعدَني بأن يساعدني في تنظيف المدرسة وترتيبها(المدرسة عبارة عن خيمة أو «برّاكيّة» بلغة أهل المخيَّمات، مستطيلة الشكل، منقوش عليها رسومات ومنمنمات من الخارج، أما من الداخل فلم أرَها)، وبأن يجلب لوحاً وأقلاماً ودفاتر للأولاد. عدتُ إلى المخيَّم في اليوم التالي، حاملةً معي كتاباً لتعليم أحرف اللغة العربية. وصلتُ في الموعد المحدَّد لكن الشاويش لم يكن موجوداً، انتظرتُه ولم يأتِ. خلال فترة انتظارٍ دامت حوالي ساعة، كانت غالبية أطفال المخيم قد التفوا حولي. تبادلنا أطراف الحديث، ومرحنا، وكانوا سعداء جداً لمجرد أننا سنكون معاً أنا وهم في المدرسة وسوف يتعلّمون، هم الذين، في معظمهم، لا يعرفون حتى الآن أحرف لغتهم الأم! (وحدها «الرسالة» تعلم حجم الألم الذي نزّ منّ قلبي المفتوح الباكي، جرّاء وجودي أمام أطفال في عمر التاسعة والعاشرة، بل أكثر أيضاً، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة).

تأمّلت في عبارة مكتوبة على قماش إحدى الخيام من الخارج: «ونحن نحبّ الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»، شعرتُ بالغثيان والدوار. قلتُ بغضب للبعض من أهالي الأطفال:»كل العالم عبيتآمر عالشعب السوري. ما بدّن ولادنا يتعلّمو. بدّن يانا نضل جاهلين وأميين!». بعد هزِّ الرؤوس موافقةً، غادرتُ المخيَّم. سرتُ وحدي في طريق طويل خالٍ، تحاذيه أرضٌ نصفها محروق ونصفها أخضر، قاصدةً «الغرفة» البعيدة جداً عن المخيم، تلك التي كنتُ لا أخرج منها إلا عندما أفيض بما يتوق إلى التجلّي كزهرةٍ تخلع أوراقها البهيّة، كأفكارٍ تجاهد للتعرّف إلى ذاتها عبر مغادرة عتمتها. تأملتُني في نصفَي الأرض. سألتُني بصمت: أمقدَّر ومكتوب «في التقارير» أن أبقى في معمعة النفي والمنفى هذين؟! أريد فقط أن أكون موجودة في هذا العالم. أن أمنح حبّاً عظيماً كهذا! ترى لو كنتُ آتية برفقة كاميرات واستعراضات وسيارات، هل كانت المعاملة ستختلف؟ قطعَت المونولوغ، أصواتٌ علت ورائي فجأة. أصواتٌ كانت تصيح من بعيد:»آنسة. آنسة»، التفتُّ، فرأيتُ نحو عشرةٍ من الأطفال المصابيح الذين غادرتُهم للتو، يلوحون من بعيد كموسيقى، راكضين طالبين منّي التوقف، توقفتُ وقد ذكّرني المشهد بمشهد آخر مشابه في سوريا، يوم احتجَّ طلابي مراراً لدى إدارة المدرسة، مريدين عودتي إليهم بعدما «قُطِعَت» عنوةً صلةُ التدريس الأصيلة بيني وبينهم. قال الأطفال المصابيح:»ارجعي لعنّا. بدنا تعلمينا». لم أتمالك نفسي، فسقطت دمعة على خدّي، بكت على إثرها إحدى الطفلات. أمعنتُ في نظرات الاحترام والمحبة المشعّة من عيونهم حيالي (غالباً ما يميّز الأطفال، جيداً بين كبيرٍ محترم وكبير رديء ساقط). أخرجتُ من حقيبتي قلمَ رصاص وسجّلتُ على ورقة صغيرة رقم هاتفي، كمَن يكتب قصيدةَ حياة، وطلبتُ إليهم أن يعطوه للشاويش، وقلتُ لهم إذا ما وافق؛ سآتي إليكم غداً صباحاً. تركتُ قلمي الرصاصي مع طفلة طلبت الاحتفاظ به ووعدَت بالمحافظة عليه، وغادرتُ المصابيح. بعد ساعات، اتّصل الشاويش، لا لكي يعتذر عن عدم إيفائه بوعدٍ قطعَه، ولا لكي يقول تعالي غداً لنفتحَ المدرسة، بل لكي يسأل: «مين دافشِك عليي؟»!

[ أخذٌ وعطاء

ثلاثة أشهر مرّت في «برالياس» بالبقاع اللبناني، أمضيتُ القسمَ الأعظم منها، في قراءة الكتب، وفي الكتابة، وزيارة المخيَّمات، وشراء الخضر والفاكهة من البسطات. خلافاً لكثيرين، كان ذاك البائع بالذات لطيفاً يتعاطى كما بدا لي مع الخضر والفاكهة تعاطياً روحياً إلى جانب التعاطي التجاري التقليديّ المعروف. ذات شراء، حاورَني على طريقته في إتقان ثقافة الخضر والفاكهة، ومن خلال روحٍ متناغمة وأخضر النعناع وأحمر البندورة وأورانج الجزر وتماوجات الدرّاق؛ فزادَ مجّاناً على ما اشتريتُه. يحدث ألا تتركَ فينا العطاءات «الضخمة» أثراً يُذكر، ويحدث أيضاً أن تحفر الطفرات الصغيرة العفوية الصادقة عميقاً في الوجدان. الطفرات لا تتكرر، فكل تكرار اجترار، وكل اجترار خواء.

ذات شراءٍ آخر، قررتُ أن أحاورَ بائع البسطة نفسها على طريقتي هذه المرة. أهديتُه كتاباً بعنوان «نساء تحت النار»، فكان ذلك محض حوار رفيع بين ثقافتين. الأولى، ثقافة الحياة ملوَّنة بالخضر والفاكهة. والأخرى، ثقافة الكتب. أوليست هذه هي الحياة بوصفها أخذاً وعطاء؟

[ الوردة

لا يهمّني أيهما تكون أم الطفلة الوردة الحقيقية، من بين امرأتين قالت إحداهما في الزيارة الأولى للمخيم إنها أمها، ثم قالت امرأة أخرى حين عدتُ ثانية إلى المخيم نفسه إنها أمها. يهمّني، على رغم الظرف القاسي، أني وفيتُ بوعدٍ قطعتُه في زيارة أولى وقعَت بمحض الصدفة، لطفلة شدّني ذكاء عينيها ونظرتهما الثاقبة المندهشة، ونباهة عقلها وشغفه في المعرفة، وإنصاتها الممعن. عشتُ، بعد ذلك، قلقاً خاصاً على مرّ أيام، إذ راعني عدم الوفاء بوعدِ زيارةٍ ثانية مع هدية متواضعة القيمة المادية، للوردة التي في سنتها السابعة. طاردتني عيناها الذكيتان.أرعبتني فكرة أن أساهم في اللوثة، أن أشارك في دفعِ طفلةٍ إلى فقد الثقة في المحيط والعالم، جرّاء إنسانة التقتها يوماً، وعدَتها بأن تعود، ولم تعُد! حذارِ من خذلان الأطفال، فهم لا ينسون!

[ هكذا تعارفت الغريبتان

تخاصمت المرأتان في لقائهما الثالث، في شأن تفصيل يوميّ تافه. دخلتا في نقاش محموم. لم تفهم أيٌّ منهما بدقة وجهة نظر الأخرى. انتهى النقاش بينهما بأن غادرت كلٌّ منهما في اتجاه. في الاتجاهين المتعاكسين، راحت كل من المرأتين تبحث عمّا ما كتبتْه الأخرى من نصوص هنا وهناك خلال سنوات مديدة قبل اللقاء الحديث القريب الثالث عينه. بعد القراءة، عاودتا اللقاء من جديد على أسسٍ جديدة. بدتا في اللقاء الرابع، كأنهما تعرفان بعضهما جيداً، وثمة تفاهم عقليّ مهم قد بدأ، فبدا ذلك كأنه فوزٌ عظيم الفكر. أهمّ الطرق التي تفضي إلى معرفة آخرٍ يكتب معرفة لائقة، هو طريق قراءة ما كتبَه، ففي الكتابة تظهر الاختلافات جليّة بين الأشخاص، وتنجلي طرائق تفكيرهم ورؤاهم وكينتونتهم الحقيقية، في حين يسوء فهم آخرٍ يكتب، استناداً إلى تفاصيل يومية خاصة بالأكل والشرب والنوم والشغل وغير ذلك من تفاصيل يتشارك فيها كل الناس ويتشابهون. لا معرفة تتأتى من التشابه ولا ثمرة.

[ بائع العنب

توقّفتُ لأشتري عنباً من على عربةٍ يسوسها طفل لا يزيد عمره على العاشرة، كما تشي هيئته. من أيّ محافظة سوريّة أنت؟ سألتُه. نظرَ إليّ براحة وقال: من إدلب. سألتُه ثانية: عمتتعلّم؟ عمبتروح عالمدرسة؟ أجاب: «كنت روح بس بعدين سكّروها». كنّا نتجاذب أطراف الحديث هذا، بينما يزنُ لي الكمَّ الذي طلبتُه من العنب. إنْ هي سوى لحظات، حتى توقفت عند العربة في الجهة المقابلة لجهتي، سيارة فارهة، فيها سيدتان، ندهت إحداهما على الطفل من الشبّاك، وكان لم ينتهِ بعدُ من تلبية طلبي، فصار الطفل ينتقل بين جهتين، يروح إلى هناك حيث العالم الصلف المشلول القدمين، فيصير الطفل الرقيق رقيقاً من طرازٍ آخر، «يرقُّ» كثيراً هناك، قبل أن يخلع عباءة الغموض، ويعود إلى الحياة متفتِّحاً مجدَّداً، إلى جهتي حيث العالم الذي يمشي على قدمين، فيعود كما كان، منطلقاً، مرحاً مرتاحاً، شاعراً بنفسه كشخص حر، يتكلّم بندّية مع شخص طبيعي، مثله يحسّ الحياة بالأصابع ويلمس الأرض بالقدمين. صدقُ الأطفال لا ريب فيه، وكل شيء يمكن أن يعبر إلى النسيان إلا تلك الروح العذبة في انجذابها إلى الروح. هكذا تجلّت الحرية والعبودية في ذاك المساء، في جهتين فصلت بينهما محض عربة عنب!

[ بائع المناديل

على قارعة الطريق في «برالياس»، كان جالساً وإلى جانبه ارتمى بنزق كيسٌ يحوي علبَ مناديل للبيع. سألتُ الجالسَ اليافع عن مدينته، فقال إنه من حيّ الخالدية بحمص. قلتُ: «بتعرف تقرأ وتكتب؟». قال: «إي بعرف أكتب إسمي، خالد، تعلّمتو منيح وبعرف إكتب إسم أبوي كمان». لستُ أدري كيف كان سيكون شعور غيري لو أنه كلّم الطفل نفسه، وأمعن في صوته الحزين وضعف نبرته وكآبة هيئته، والهمّ الموجع الذي طالما اعتور «المشهد» بكليّته. لكني تمنّيت في تلك اللحظة أن تنزل الصواعق على كل مَن رآني يوماً أو سيراني ربما أبتسمُ في (صورة) ويظنّها سعادة. فالقطران، الوجع، النزف على هيئة ابتسام ليس بسعادة . (الصورة) ليست نحن. كل ما يُحنَّط، كل ما يؤبَّد، ويثبَّت، هو شلو، وخلو. هو محض كذب في كذب، وموت في موت. تمنّيتُ أيضاً أن تحلّ اللعنة القاتلة على كل مَن رآني يوماً أو سيراني ربما مع أحد، ويصدّق أنَّ لي أحداً! أنا التي أشاطر بائع المناديل «المتروك» هذا، تركَه. أنا التي لا أحد لي. لا شيء. (الصورة) ليست حقيقة. ليست الذات، كل ما تفعله هو أنها تثبّتكَ من الخارج في لحظة ما؛ فتحدِّدُكَ بحقارة إلى الأبد. تقول لك: «هذا هو أنت إلى الأبد». ثمة ما يثوي في الأعماق ولا تستطيع أن تتحاشاه. لا يمكن لقلبٍ وعقلٍ نقيَّين، تحاشيَ كارثة عدم تعلّم أطفال سوريا. إن المسألة هنا، كمَن يقابل الأبدية في كل لحظة.

[ انطلقي!

عند المدخل الرئيسي لذاك المخيّم، تطالعكِ لافتة تدعوكِ الجمعيةُ المطلّة منها :»انطلقي». توقِد روحكِ الحماسة؛ فتدخلين، ثم فجأة ترين نفسكِ تجالسين نساءً مغبرّات بقساوة، لوحت شمسٌ لئيمة وجوههنّ، والأصابع شقَّقها التعب، مثلما منعَت أسنانٌ كثيرة يعوزها التصليح، وما من تصليحٍ ولا إصلاح، أيَّ انطلاقةٍ في الضحك الجميل والقهقهة، أو الابتسام الخفيف حتى! نساء متآكلات همّاً وشقاءً، وتعباً وعتباً. يشعرن بكل شيء عدا الأنوثة الحقة. يسهبن بمرارة في الحديث عن رجالهن الذين يرسلونهن على رغم أنوفهن، إلى ذاك الشغل المرهِق في الزراعة، ليبقوا هم جالسين في الخيام!…أوووف ليت دعايات الحداثة الكذّابة تكفّ عن نفسها قليلاً!

[ لماذا الرسائل منّي إليّ؟

لأن هذا العالم أصمّ. قلبه مطفأ. عيناه مقفلتان بالشمع الأحمر حتى إشعار آخر. عقله منظَّم ذكورياً ليحمي ذوي النفوذ وكبار القتلة من حوله!

() كاتبة سورية

نوافذ

المستقبل